Um die Klimaziele zu erreichen, gilt es das Energiesystem zu dekarbonisieren, zu dezentralisieren und zu digitalisieren. In unseren Gebäuden gelingt das mit der Installation von Photovoltaikanlagen, dem Einbau von Wärmepumpen, dem Aufbau von Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge, der Integration thermischer und elektrischer Speicher, der Interaktion mit Stromnetzen sowie dem Einsatz von Heim-Energiemanagementsystemen (HEMS) als gemeinsamer Schnittstelle (Abb. 1).

Doch worum handelt es sich bei einem HEMS genau? Aufgrund der inkonsistenten Begrifflichkeit wurde von den Autoren des Marktüberblicks in [1] eine Begriffsdefinition entwickelt. Demnach ist das übergeordnete Ziel eines HEMS die optimierte Steuerung von flexiblen Verbrauchseinrichtungen. Ein HEMS muss zudem zwei Voraussetzungen erfüllen: Es muss die flexiblen Verbraucher hinsichtlich des verfügbaren Solarstroms und/oder eines auf dem Börsenstrompreis basierenden Tarifs steuern können. Schließlich muss es mindestens zwei unterschiedliche, flexible Verbraucher steuern können. Allerdings gilt dies nicht für die Kombination aus Heizstab und Wärmepumpe, da beide Geräte zur Beheizung dienen.

Als weiteres wichtiges Kriterium dient die Umsetzbarkeit. Da diese Systeme langfristig millionenfach in Deutschland installiert werden müssen, ist eine einfach umsetzbare Lösung erforderlich. Das Kriterium schließt standardmäßige, frei programmierbare Controller und somit zeitaufwendige Umsetzungen durch Spezialisten aus. Gedacht sind Heim-Energiemanagement-Systeme in erster Linie für Einfamilienhäuser – egal, ob es sich um Bestands- oder Neubauten handelt. Es können aber auch Kleingewerbe-

betriebe damit ausgestattet werden.

Den HEMS-Markt überblicken

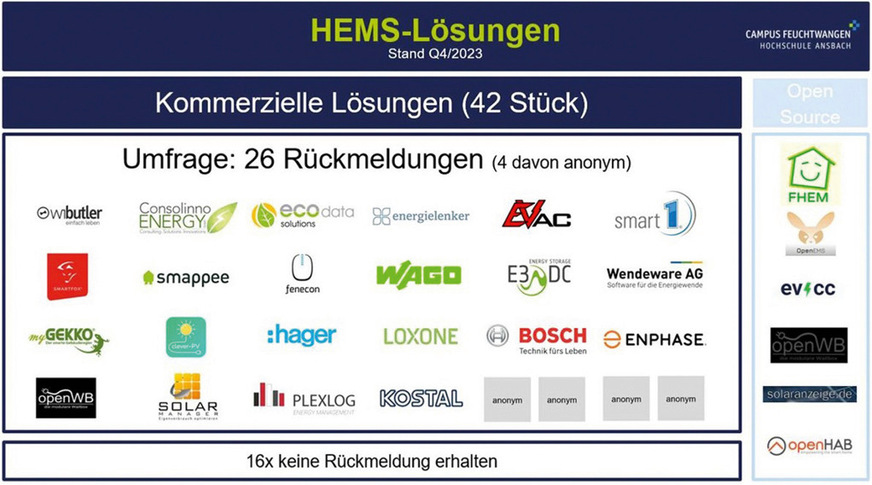

Eine Internetrecherche hat insgesamt 42 kommerzielle HEMS erbracht. An einer tiefergehenden Umfrage haben davon 26 Anbieter teilgenommen, vier davon anonym (Abb. 2). Unter den Teilnehmern finden sich einige bekannte Unternehmen aus der Photovoltaik- und Energiebranche, auf der anderen Seite aber auch einige Firmen, die sich auf das Energiemanagement spezialisiert haben. Der Überblick zeigt, dass in wenigen Jahren ein Markt für HEMS entstanden ist. Dies spiegelt wider, dass die Industrie im häuslichen Energiemanagement ein großes Potenzial sieht und das Thema von Relevanz ist. Allerdings stellen die große Produktauswahl sowie die fehlende Markttransparenz eine Herausforderung für Installateure und Verbraucher dar.

Die abgefragten HEMS werden als White-Label-Produkte über Partner oder den Großhandel vertrieben, aber auch direkt an Endverbraucher verkauft (Business-to-Customer, B2C). Ein Großteil der Hersteller setzt auf den Vertrieb mit Partnern und Großhandel. Bei den Partnern handelt es sich in vielen Fällen um Installateure, die oftmals spezifische Schulungen erhalten. Keiner der befragten Hersteller vertreibt sein Produkt ausschließlich B2C und nur einer veräußert sein HEMS ausschließlich als White-Label-Produkt.

In Bezug auf den Direktverkauf an Endverbraucher muss erwähnt werden, dass nur wenige Systeme ohne Elektrofachkraft installiert werden können. Die Herausforderung liegt darin, die Leistung am Hausanschluss zu erfassen. Ein Großteil der Systeme bezieht diesen Leistungswert aktuell über ein dreiphasiges Energy-Meter, ein ungeeichtes Verbrauchsmessgerät, das auf einer Hutschiene in der Unterverteilung nach dem Stromzähler des Messstellenbetreibers installiert ist. Als alternative Lösungen ohne den Einsatz einer Elektrofachkraft bieten sich erstens das Auslesen der modernen Messeinheit über eine optische Schnittstelle oder via Modbus an, wobei letzteres nur in wenigen Fällen möglich sein wird. Zweitens lässt sich das Energy-Meter des eingebauten Stromspeichersystems nutzen, wenn vorhanden.

Bild: Campus Feuchtwangen

Welche Geräte die HEMS steuern

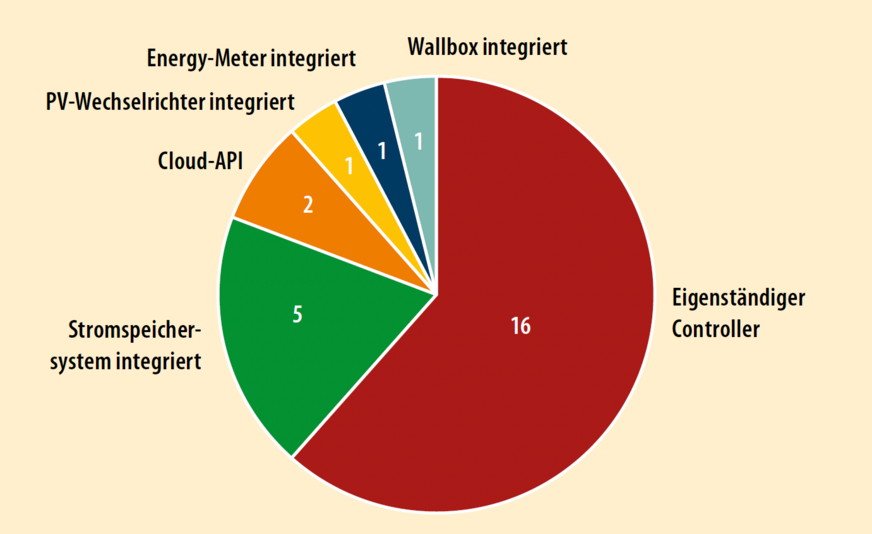

Die Steuerung in einem HEMS erfordert physikalisch eine zentrale Einheit. Die angebotenen Produkte unterscheiden sich darin, wo sich diese Steuereinheit befindet. Generell lassen sich HEMS in hardwarebasierte und cloud-basierte Systeme differenzieren. Bei cloud-basierten Systemen ist keine Anschaffung von Hardware notwendig. Unabhängig davon muss bei Bedarf ein Energy-Meter installiert werden. Die hardwarebasierten HEMS können wiederum in „eigenständige Controller“ und „integrierte Systeme“ gruppiert werden. Dabei stellen bei der Marktüberblick eigenständige Controller die klare Mehrzeit (Abb. 3). Mit immer mehr Internet-of-Things-(IoT)-Geräten könnten cloud-basierte Varianten an Bedeutung gewinnen.

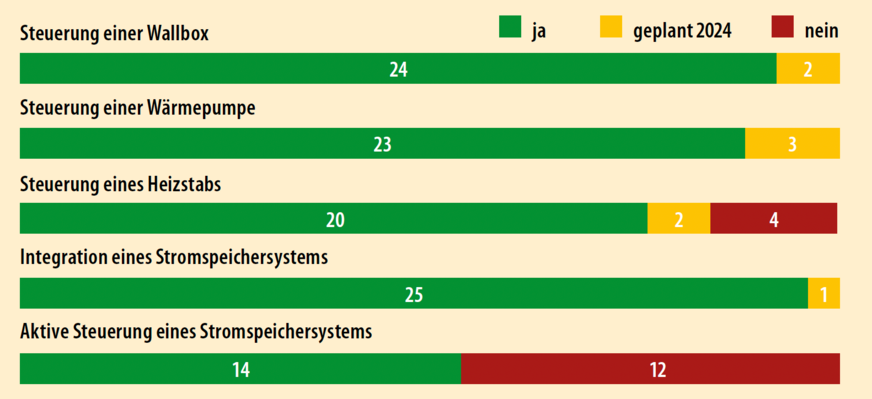

Die Auswertung in Abb. 4 zeigt, welche flexiblen Verbrauchseinrichtungen durch HEMS aktuell und zukünftig gesteuert werden können.

Zudem unterscheiden sich HEMS bei Stromspeichersystemen hinsichtlich der Integration (passiv) und aktiver Steuerung. Das Kriterium „ja“ ist erfüllt, sobald das HEMS die jeweilige flexible Verbrauchseinrichtung unabhängig vom Hersteller steuern kann. Die Steuerung von Wallbox oder Wärmepumpe ist heute bereits in 24 beziehungsweise 23 der 26 HEMS und perspektivisch von allen erfüllt. Die Steuerung eines Heizstabs kann ebenfalls durch viele HEMS erfolgen. Es lässt sich schlussfolgern, dass alle Hersteller die analysierten flexiblen Verbrauchseinrichtungen in ihren Konzepten verfolgen.

Beim Stromspeichersystem muss unterschieden werden, ob er durch das HEMS aktiv gesteuert oder nur integriert werden kann. Die aktive Steuerung bedeutet, dass das HEMS die Be- und Entladung des Stromspeichersystems steuern kann. Von einer (passiven) Integration spricht man, wenn das Stromspeichersystem ausgelesen und überwacht, jedoch nicht gesteuert wird. Als Gründe, warum sie einen Stromspeicher nicht aktiv steuern, nannten die HEMS-Anbieter die nötige Garantie, die Verantwortlichkeit bei Defekten und Schäden sowie die erforderliche Kooperation mit den Herstellern von Stromspeichersystemen. Hierbei muss hinzugefügt werden, dass stromspeicherintegrierte Produkte in dieser Auswertung einen Vorteil haben, da HEMS und Stromspeichersystem vom identischen Hersteller stammen.

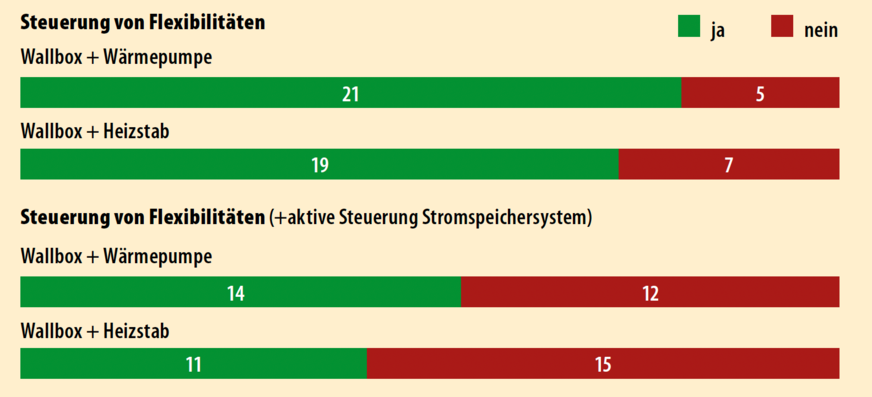

Aufgrund der besseren Aussagekraft stellt Abb. 5 die kombinierte Auswertung der steuerbaren Flexibilitäten dar. Die beiden oberen Auswertungen zeigen HEMS ohne Stromspeichersystem, die beiden unteren Auswertungen inklusive einem Stromspeichersystem mit aktiver Steuerung. Dabei finden die Varianten mit einer Wärmepumpe vorzugsweise in sanierten und neueren Gebäuden Anwendung, wohingegen die Variante mit Heizstab als Erweiterung eines Wärmeerzeugers – beispielsweise eines Erdgas-, Heizöl- oder Pelletskessels – genutzt werden kann.

Die Kombinationen Wallbox und Wärmepumpe sowie Wallbox und Heizstab sind in drei Viertel der abgefragten HEMS integriert. Hingegen zeigt sich bei den Varianten mit einem aktiven Stromspeichersystem, dass lediglich 54 beziehungsweise 42 Prozent eine vollumfassende Steuerung ermöglichen. Wie bereits in der vorherigen Analyse beschrieben, stellt die aktive Integration eines Stromspeichersystems eine Herausforderung dar. Jedoch stellt sich die Frage, welchen Mehrwert ein Stromspeichersystem liefert, wenn bereits Wärmeerzeuger sowie Wallboxen auf den PV-Überschussstrom gesteuert werden. Insgesamt muss betont werden, dass die Auswertung keine herstellerspezifische Kompatibilität berücksichtigt. Hinzugefügt werden muss, dass die Integration in das Smart Grid zwar Inhalt der Umfrage war, die Hersteller jedoch aufgrund der gesetzlichen Entwicklungen nur wenig klare Aussagen machen konnten.

Quelle: Campus Feuchtwangen

Quelle: Campus Feuchtwangen

Wie HEMS die Ladeleistung steuern

Die Steuerung der Ladeleistung basiert auf der Batterie des Elektrofahrzeugs. Grundlegend lässt sich der Ladevorgang zeitlich verschieben. Hinzu kommt die Möglichkeit, die Ladeleistung an den verfügbaren Überschussstrom einer PV-Anlage anpassen zu können. Dabei können die HEMS den Ladestrom entweder über die Wallbox oder über das Elektroauto steuern. Mit einer Wallbox kann ein Ladestrom von sechs bis 16 Ampere (4,2 bis elf Kilowatt) vorgegeben werden. Zusätzlich kann eine Wallbox zwischen ein- und dreiphasigem Laden umschalten und damit die Ladeleistung von 1,4 bis elf Kilowatt einstellen.

Über das Elektrofahrzeug lässt sich der Ladestrom steuern, wenn sich dessen Software über eine freigegebene Programmierschnittstelle (Application Programming Interface, API) einbinden lässt und eine Internetanbindung vorhanden ist. Jedoch kann damit lediglich der Ladestrom eingestellt und keine Phasenumschaltung vorgenommen werden. Zu erwähnen ist in diesem Fall der saldierende Zweirichtungszähler in einem Eigenheim, der ausschließlich die Summe bilanziell für jeden Zeitschritt erfasst.

Des Weiteren kann auch der Ladezustand der Batterie des Elektroautos (State of Charge, SoC) in das HEMS eingebunden werden, mit dem sich ein erweitertes Potenzial im Optimierungsalgorithmus des Energiemanagementsystems ergibt. Der SoC kann manuell eingegeben, über die Wallbox ausgelesen oder mittels der API aus dem Elektrofahrzeug abgefragt werden. Die Voraussetzungen für Letzteres sind eine Internetverbindung sowie eine verfügbare und freigegebene API.

Die Abfrage durch die Wallbox setzt eine bidirektionale Kommunikation zwischen ihr und dem Elektrofahrzeug nach ISO 15118 voraus. Bidirektionales Laden (Vehicle-to-Home, V2H) kann das Potenzial eines HEMS erweitern. Jedoch befindet sich der Markt noch in einer frühen Phase. Zu unterscheiden sind AC- und DC-bidirektionale Wallboxen. Hinzu kommt, dass auch das Elektroauto die Funktion unterstützen muss.

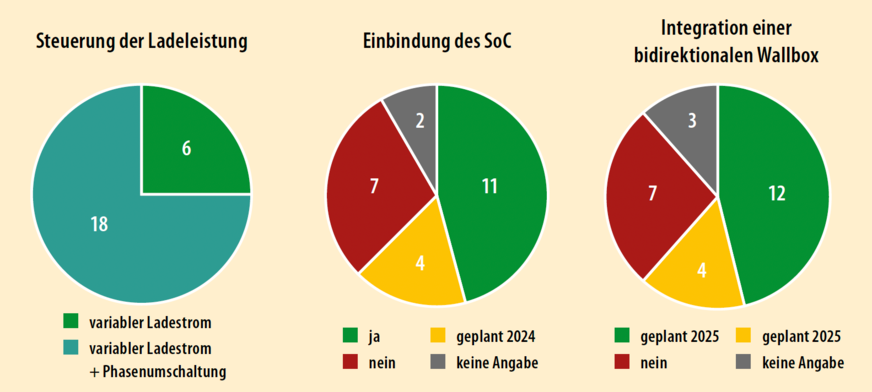

In Deutschland waren 2023 jedoch lediglich vier Prozent der neu zugelassenen Elektroautos theoretisch rückspeisefähig [2]. Deshalb hat die Marktüberblick die Integration einer bidirektionalen Wallbox im HEMS perspektivisch für 2024 sowie 2025 abgefragt. Die linke und die mittlere Grafik in Abb. 6 beziehen sich auf die 24 HEMS mit bereits integrierter Wallbox, die rechte auf alle 26 HEMS.

Abb. 6 zeigt links, dass bei 18 der 24 HEMS die Ladeleistung sowohl mittels variablem Ladestrom als auch über die Phasenumschaltung erfolgen kann. Die restlichen steuern den Ladestrom ausschließlich zwischen sechs und 16 Ampere. Die Einbindung des Ladezustands einer E-Autobatterie in den Optimierungsalgorithmus des HEMS ist derzeit in elf HEMS, perspektivisch bis Ende 2024 in vier weiteren integriert. In den Gesprächen zeigte sich außerdem, dass die manuelle Eingabe des SoCs durch den Nutzer nur selten umgesetzt wird. 16 der 26 Hersteller zielen darauf ab, die Integration einer bidirektionalen Wallbox bis 2025 umgesetzt zu haben. Gegen die Integration einer bidirektionalen Wallbox haben sich sieben Anbieter ausgesprochen.

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass ein Großteil der HEMS die Steuerung der Ladeleistung zwischen 1,4 und elf Kilowatt umsetzen kann. Diese Funktion ist speziell für PV-Anlagen mit geringer Leistung relevant. Die automatisierte Einbindung des SoCs ist sowohl mittels Wallboxen als auch mittels APIs neuartig. Dennoch zeigen Hersteller großes Interesse an der Integration. Die Integration von V2H im HEMS ist ebenfalls von Interesse und ermöglicht ein großes Potenzial zur Flexibilisierung. Allerdings äußerten sich HEMS-Hersteller teilweise kritisch, da der Einsatz von bidirektionalem Laden in der Forschung noch stark diskutiert wird und insgesamt am Anfang steht [2].

Quelle: Campus Feuchtwangen

Quelle: Campus Feuchtwangen

Wie HEMS Wärmepumpen steuern

Die Steuerung einer Wärmepumpe unterscheidet sich, je nachdem ob sie sich an der Betriebsvorgabe (Smart Grid Ready, SG Ready) und einer Leistungsvorgabe orientiert. Bei SG Ready handelt es sich um ein Label für steuerbare Wärmepumpen mit definierten externen Signalen. Anfang 2024 hatte der Bundesverband Wärmepumpe 146 SG Ready-zertifizierte Hersteller gelistet [3]. Mit einer externen Steuereinheit, beispielsweise einer HEMS, lassen sich die vier Betriebszustände „Blockierter Betrieb“, „Normalbetrieb“, „Einschaltempfehlung“ und „Anlaufbefehl“ über zwei potenzialfreie Kontakte aktivieren [4].

Für den Optimierungsalgorithmus im HEMS sind die Betriebszustände „Einschaltempfehlung“ sowie „Anlaufbefehl“ von Relevanz. Dagegen können HEMS mit der Funktion „Leistungsvorgabe“ sogenannte Inverter-Wärmepumpen stufenlos in deren Leistung ansteuern. Ein Vorteil dieser Wärmepumpen: Sie können ihre Leistungsaufnahme an den verfügbaren Überschussstrom einer PV-Anlage anpassen.

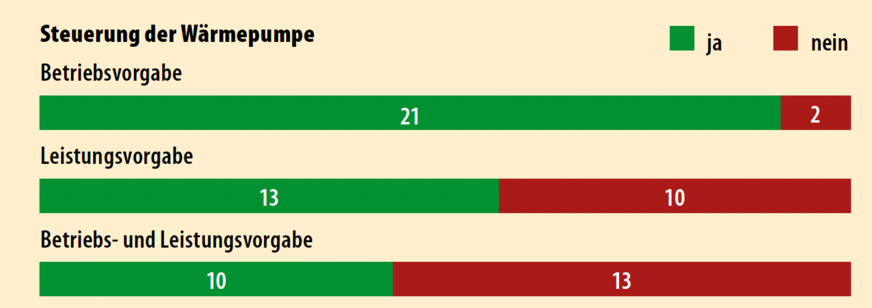

Die Auswertung in Abb. 7 bezieht sich auf die 23 HEMS, die aktuell eine Wärmepumpe steuern können. Während 21 eine Wärmepumpe mit Betriebsvorgabe steuern können, erfolgt die Steuerung durch Leistungsvorgabe bei 13 HEMS. Sowohl die Betriebs- als auch die Leistungsangabe können derzeit zehn HEMS. Perspektivisch planen zwei der drei Hersteller, deren HEMS noch keine Wärmepumpe steuern kann, eine Steuerung mit Leistungsvorgabe, der dritte mit Leistungs- und Betriebsvorgabe.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SG Ready aktuell eine wichtige Rolle bei der Integration von Wärmepumpen in das HEMS spielt. Mögliche Gründe dafür sind die einfache Umsetzung durch zwei Relais sowie das Förderkriterium von Wärmepumpen zur netzdienlichen Steuerung, welche durch SG Ready erfüllt wird [5]. Dennoch zielen ebenfalls über die Hälfte der HEMS-Hersteller darauf ab, die Leistungsvorgabe bis Ende 2024 integriert zu haben.

Quelle: Campus Feuchtwangen

Wie kompatibel HEMS funktionieren

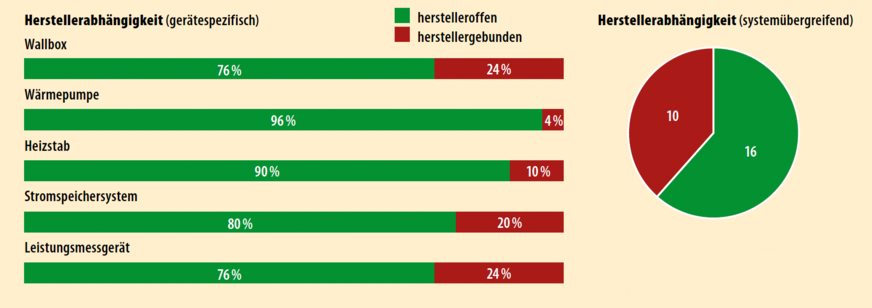

Das Thema Herstellerabhängigkeit stellt für Installateure und Verbraucher eine Herausforderung dar, denn das Zusammenspiel aus HEMS und flexiblen Verbrauchseinrichtungen stellt sich aktuell von System zu System unterschiedlich dar. Im Idealfall stellt der HEMS-Hersteller eine Liste mit allen kompatiblen Geräten bereit. In der Realität zeigt sich aber, dass viele Hersteller zwar Kompatibilitätslisten führen, diese oftmals aber nicht aktuell und mühsam in der Auswertung sind. Ein Gesamtüberblick für alle Geräte ist daher nahezu unmöglich. Da für diese Systeme bislang keine Klassifizierung vorliegt, legen sie die Autoren wie folgt fest: HEMS können in herstelleroffene und herstellergebundene (proprietäre) Systeme eingeteilt werden. Für diese Marktüberblick haben sie das Kriterium gerätespezifisch und systemübergreifend analysiert (Abb. 8).

Gerätespezifisch: Die Einteilung in herstelleroffen oder herstellergebunden wird für jede flexible Verbrauchseinrichtung im HEMS einzeln betrachtet. Wenn nur ein Hersteller (meist der eigene) gesteuert werden kann, erfolgt die Einstufung als herstellergebunden. Sobald mehr als ein Hersteller eingebunden werden kann, ist das HEMS für die jeweilige flexible Verbrauchseinrichtung herstelleroffen.

Systemübergreifend: Die Einteilung in herstelleroffen oder herstellergebunden wird für das gesamte HEMS, übergreifend für alle flexiblen Verbrauchseinrichtungen und das notwendige Energy-Meter betrachtet. Sobald eines der genannten Geräte nur von einem Hersteller gesteuert werden kann, wird das HEMS als herstellergebunden eingestuft. Erst wenn für alle flexiblen Verbrauchseinrichtungen und das Energy-Meter mindestens zwei Hersteller genutzt werden können, wird das HEMS als herstelleroffen eingestuft.

Zu beachten ist die Auswertung für die Wärmepumpe. Da SG Ready auf der Steuerung mit zwei potenzialfreien Kontakten basiert, wird das HEMS automatisch als herstelleroffen eingestuft, sobald es SG Ready integriert hat. Des Weiteren ist zu beachten, dass alle integrierten Systeme aus Abb. 3 in der systemübergreifenden Auswertung als herstellergebunden eingestuft werden. Da nicht sämtliche HEMS alle flexiblen Verbrauchseinrichtungen integrieren können, erfolgt die gerätespezifische Auswertung in relativen Zahlen.

Die Wärmepumpe erreicht in der gerätespezifischen Auswertung für „herstelleroffen“ einen Wert von 96 %. Einen ähnlich hohen Wert erreicht der Heizstab, da ihn ebenfalls viele Hersteller mit einem Relais steuern können. Die weiteren Geräte erreichen Werte zwischen 76 und 80 % für „herstelleroffen“. Hingegen werden bei der systemübergreifenden Auswertung rund 60 % der HEMS als herstelleroffen eingestuft.

Der Vorteil bei herstellergebundenen Systemen ist der einfachere Überblick zur Kompatibilität und die Möglichkeit zur besseren Integration von Geräten durch den Hersteller. Dennoch bieten sich solche Systeme nur bei umfassenden Neuanschaffungen an. Auch zukünftig werden die Geräte in Haushalten von mehreren Herstellern stammen, was zwingend herstelleroffene HEMS erfordert. Bei den herstelleroffenen HEMS muss hinzugefügt werden, dass auch sie nur ihre spezifisch kompatiblen Geräte einbinden können, da generell keine standardisierte Kommunikation vorliegt.

Quelle: Campus Feuchtwangen

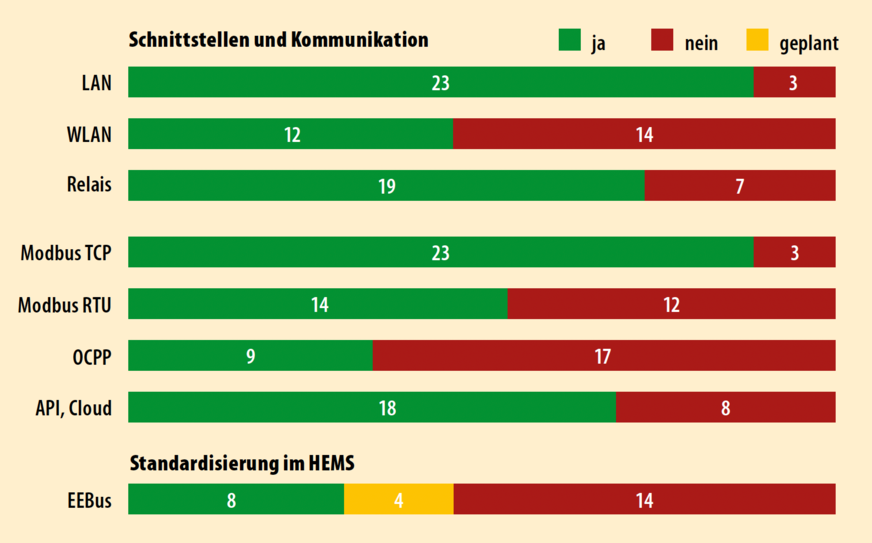

Welche Schnittstellen es braucht

Die Kommunikation zwischen HEMS und flexiblen Verbrauchseinrichtungen unterliegt aktuell keinem Standard. Das begründet die wesentliche Herausforderung der Kompatibilität zwischen den Systemen. Das Modbus-Protokoll via TCP/IP und RTU ist nicht standardisiert. Einige Hersteller von flexiblen Verbrauchseinrichtungen veröffentlichen deren Modbus-Register, sodass sie HEMS-Anbieter ohne eine erforderliche Kooperation integrieren können. Dennoch handelt es sich bei der Implementierung um einen individuellen Vorgang.

Einen nicht-proprietären und freiwillig integrierbaren Standard zur Kommunikation rund um das HEMS bietet das EEBus-Protokoll [6]. An der Weiterentwicklung des Standards arbeiten verschiedene Branchen, zum Beispiel Elektromobilität, Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Photovoltaik und Speicher. Auch bei dem Open Charge Point Protocol (OCPP) [7] handelt es sich um einen offenen und nicht-proprietären Standard, jedoch fokussiert das Anwendungsprotokoll auf die Elektromobilität.

Des Weiteren hat der Marktüberblick abgefragt, ob die HEMS-Hersteller eine API, meist Customer-API, integrieren können. Dies wurde allgemein, ohne Fokus auf die Kommunikation mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, abgefragt. Eine Voraussetzung dafür ist eine bestehende Internetverbindung. Mit steigender Anzahl an IoT-Devices gewinnt die Nutzung von APIs immer mehr an Bedeutung. Bereits heute sind einige Elektroautos, Stromspeichersysteme und Wärmepumpen mit einer sogenannten Customer-API ausgestattet.

Abb. 9 zeigt, dass 23 HEMS eine LAN-Schnittstelle integriert haben und 19 mit Relais ausgestattet sind oder Relais steuern können. Bei den Protokollen wird in erster Linie Modbus TCP eingesetzt. Die Integration einer API ist derzeit in 18 der 26 HEMS umgesetzt. EEBus ist derzeit bei acht integriert. Bis Ende 2024 wollen es zwölf Hersteller eingeführt haben. Insgesamt zeigt sich, dass fast alle Hersteller auf die LAN-Schnittstelle und Modbus TCP setzen. Alternativen wie beispielsweise BACnet, M-Bus oder ZigBee und Z-Wave spielen aktuell eine untergeordnete oder keine Rolle.

Ändern könnte sich das durch die Entwicklung beim Einsatz von APIs. Zwar setzen einerseits erst zwei HEMS ausschließlich auf die Kommunikation via API, doch bietet sie andererseits relevante Datenpunkte beispielsweise für den Ladezustand einer E-Autobatterie, die Wettervorhersage oder den Spotmarktpreis. Die Integration einer standardisierten Kommunikation, beispielweise durch EEBus, stellt Vorteile sowohl für die Hersteller von HEMS und flexiblen Verbrauchseinrichten als auch für Installateure und Verbraucher dar. Voraussetzung hierzu ist die beidseitige Unterstützung des freiwilligen Standards durch die Hersteller. Insgesamt muss erwähnt werden, dass eine einfache praktische Umsetzung für die Akzeptanz bei Verbrauchern einen zentralen Aspekt darstellt.

Quelle: Campus Feuchtwangen

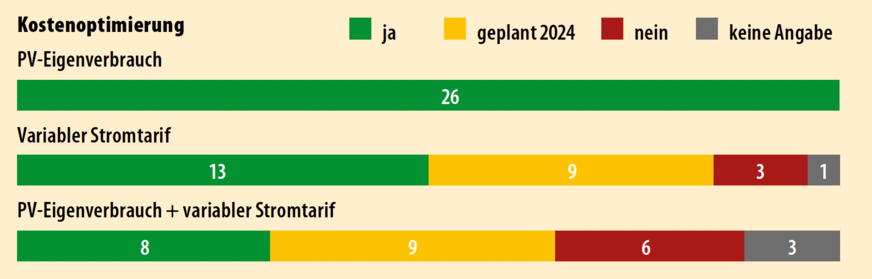

Energiekosten optimieren

Zentrale Motivation für den Kauf eines HEMS spielt für Verbraucher die Reduzierung der Energiekosten [8]. Einerseits können HEMS den PV-Eigenverbrauch optimieren, andererseits lassen sich die flexiblen Verbrauchseinrichtungen auf variable Stromtarife steuern. Eine Kombination beider Möglichkeiten ist ebenfalls möglich, erfordert jedoch einen komplexen Optimierungsalgorithmus.

Es zeigt sich, dass die Integration von PV-Überschussstrom als Status quo gesehen werden kann. Ebenfalls hoch ist die Integration von variablen Tarifen bis Ende 2024. Die Optimierung des PV-Eigenverbrauchs ist aktuell in allen HEMS integriert. Hingegen kann derzeit nur die Hälfte einen variablen Stromtarif berücksichtigen. Allerdings planen 22 der 26 Hersteller, diese Möglichkeit bis Ende 2024 einzuführen (Abb. 10). Die Kombination beider Varianten ermöglichen derzeit nur acht HEMS, bis Ende 2024 sollen es 17 sein.

Ein weiterer relevanter Aspekt ist die praktische Umsetzung der Tarife. Die Abrechnung erfordert sowohl die Erfassung des Stromverbrauchs in stündlicher Auflösung als auch die dazugehörigen stündlichen Strompreise. Die Übermittlung des stündlichen Stromverbrauchs vom Verbraucher hin zum Energieversorger erfordert ein intelligentes Messsystem. Da bislang nur wenige Smart-Meter in Deutschland verbaut sind, setzt ein Hersteller auf eine Zwischenlösung mit einem optischen Lesekopf. Ab 2025 müssen die Energieversorger jedoch einen dynamischen Stromtarif anbieten [9].

Quelle: Campus Feuchtwangen

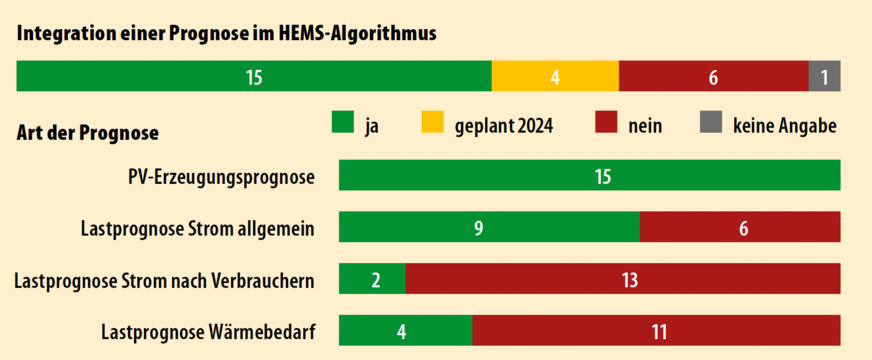

Energieverbrauch voraussagen

Die Steuerung von flexiblen Verbrauchern entsprechend der erneuerbaren Erzeugung ist eine zentrale Herausforderung der Energiewende. Dabei gilt es bei Erzeugung und Verbrauch sowohl den aktuellen Stand als auch die erwartbaren Werte zu berücksichtigen. Durch die Integration von Prognosen in einem HEMS kann der Algorithmus die flexiblen Verbrauchseinrichtungen vorausschauend planen und steuern. HEMS lassen sich demnach in regel- und prognosebasierte Systeme einteilen. Die Prognose von PV-Anlagen ist bereits im größeren Stil üblich [10]. Hingegen sind Lastprognosen aufgrund ihrer Individualität und des Einflussfaktors Mensch deutlich komplexer.

In der ersten Auswertung hat der Marktüberblick abgefragt, ob allgemein eine Prognose im HEMS integriert ist. Abb. 11 stellt im unteren Teil die Art der Prognose dar. „PV-Erzeugungsprognose“ bedeutet, dass sie im HEMS-Algorithmus integriert ist. „Lastprognose Strom allgemein“ heißt, dass der Stromverbrauch aller Geräte im Gebäude prognostiziert und im Algorithmus integriert werden kann. Unter „Lastprognose Strom nach Verbrauchern“ ist zu verstehen, dass die Großverbraucher Wallbox und Wärmepumpe einzeln prognostiziert und im Algorithmus berücksichtigt werden können. „Lastprognose Wärmebedarf“ schließlich bedeutet, dass der Wärmebedarf des Gebäudes prognostiziert und im Algorithmus eingebaut werden kann. Die Auswertung in der Abbildung bezieht sich ausschließlich auf die Systeme mit einer integrierten Prognose.

Derzeit handelt es sich bei 15 der 26 HEMS um prognosebasierte Systeme. Bei der Art der Prognose unterscheiden sich die Systeme. Die PV-Erzeugungsprognose ist in allen Systemen integriert. Hingegen findet sich eine Lastprognose für Strom (allgemein) nur in neun HEMS. Die beiden noch spezifischeren Abfragen „nach Verbrauchern“ und „Wärmebedarf“ sind nur in zwei beziehungsweise vier Systemen umgesetzt. Einerseits hat das Thema Prognose bei Herstellern einen hohen Stellenwert, andererseits stellt sich die Frage, welchen Mehrwert Prognosen bieten und welchen Einfluss mögliche Fehlprognosen haben können. Dennoch planen bis Ende 2024 weitere vier Hersteller, eine Prognose einzuführen.

Quelle: Campus Feuchtwangen

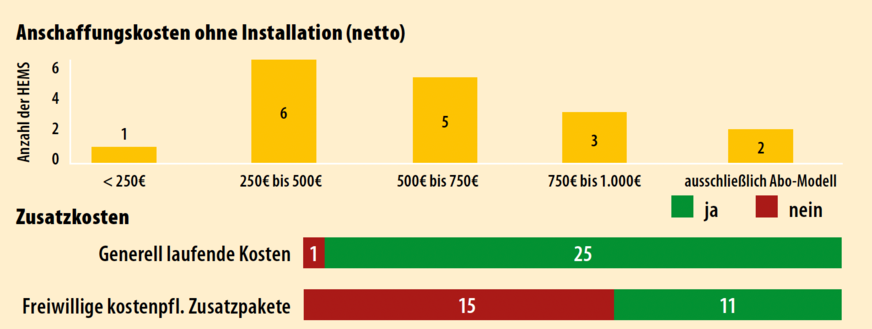

Was ein HEMS kostet

Abb. 12 betrachtet die Anschaffungs- und mögliche Zusatzkosten von Heim-Energiemanagementsystemen. Die Kosten für die Installation und Inbetriebnahme sowie für das notwendige Energy Meter sind nicht berücksichtigt. Die Auswertung bezieht sich auf 17 HEMS, die acht integrierten Systeme aus Abb. 3 sind ausgeschlossen. Ein weiterer Hersteller machte dazu keine Angabe.

Die Anschaffungskosten für ein controller-basiertes HEMS liegen bei maximal 1.000 Euro netto. Elf der 17 HEMS liegen in einem Bereich von 250 bis 750 Euro. Die beiden cloud-basierten HEMS sind ausschließlich als Abo-Modell erhältlich – mit Kosten zwischen null und acht Euro pro Monat. Bei einem HEMS kommen generell laufende Zusatzkosten hinzu. Freiwillige kostenpflichtige Zusatzpakete wie weitere Lizenzen für Wallboxen oder den Zugriff auf historische Daten können bei 15 HEMS dazugebucht werden.

Literatur

[1] Haupt, Thomas, Kevin Settler, Johannes Jungwirth, Haresh Vaidya: Home-Energy-Management-Systeme (HEMS) - ein Marktüberblick für Deutschland. https://t1p.de/geb240879

[2] Schmidt, Leonie, Niko Waxmann, Daniel Reichert, Katharina Vera Boesche: Bidirektionales Laden in Deutschland, 2023, https://t1p.de/geb240880

[3] Bundesverband Wärmepumpen: SG Ready-Datenbank, https://t1p.de/geb240881

[4] Bundesverband Wärmepumpen: SG Ready-Label, https://t1p.de/geb240882

[5] Bundesförderung für effiziente Gebäude – Liste der technischen FAQ – Einzelmaßnahmen, https://t1p.de/geb240883

[6] EEBus Initiative, https://t1p.de/geb240884

[7] Open Charge Alliance, https://t1p.de/geb240885

[8] Klinger, Annalena: Self-consumption of solar electricity – Modelling profitability and market diffusion photovoltaics and battery systems in the residential sector, Dissertation, Technische Universität München, 2018

[9] Neustart der Digitalisierung der Energiewende (Gesetz), https://t1p.de/geb240886

[10] Next Kraftwerke: Sonnige Aussichten – gute Solar Prognosen, https://t1p.de/geb240887

Quelle: Campus Feuchtwangen