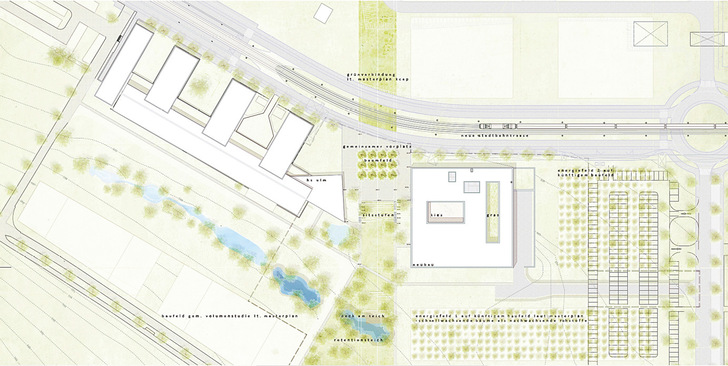

Zu den Immobilien im Besitz des Landes Baden-Württemberg, die in ihrer Gesamtheit bis 2030 klimaneutral werden sollen, gehören auch Hochschulbauten, wie etwa die der Technischen Hochschule Ulm. Zwecks Erreichung dieses Ziels wurde ein Neubau der TH, der ein wirtschaftlich nicht mehr zu sanierendes Gebäude ersetzt, im Effizienzhaus-Plus-Standard errichtet. Das Projekt wurde im Rahmen des Programms „Bildungsbauten im Effizienzhaus Plus-Standard“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) gefördert (vormals: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit). Das Gebäude wurde zwischen 2018 und 2020 vom Land Baden-Württemberg errichtet [1] und dient der Lehre und Forschung mehrerer Institute. Es enthält Büros, Hörsäle, Laboratorien und Seminarräume, befindet sich an der Albert-Einstein-Allee, östlich eines weiteren Hochschulgebäudes, und bildet zusammen mit diesem den neuen Hochschulcampus auf dem Oberen Eselsberg.

Eine notwendige Maßnahme zur Erfüllung der Anforderungen des Effizienzhaus Plus Standards ist der Einsatz energieeffizienter Gebäudetechnik und die Nutzung erneuerbarer Energien. Der Neubau wird daher über eine Wärmepumpe sowohl beheizt als auch gekühlt. Die bei der Wärmeerzeugung anfallende Kälteenergie, die nicht im Gebäude selbst verbraucht werden kann, wird dem Fernkältenetz der Hochschule als Nutzenergie zugeführt und dem Gebäude in der Energiebilanz gutgeschrieben. Spitzenlasten von Wärme- und Kälteverbrauch werden über das Fernkälte- und Fernwärmenetz abgedeckt.

Um einen möglichst effizienten Betrieb der Wärmepumpe zu gewährleisten, erfolgt die Wärmeübertragung größtenteils mittels Betonkerntemperierung und Fußbodenheizung. Zur Energieproduktion sind auf dem Neu- und Bestandsbau PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von zirka 411 Kilowattpeak installiert.

Um nachweisen zu können, dass das Gebäude tatsächlich Effizienzhaus-Plus-Standard erreicht, wurde das Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP vom Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ulm, mit einem energetischen Monitoring beauftragt. Die erforderliche Sensorik hat der Bauherr nach einem mit dem Fraunhofer IBP abgestimmten Messkonzept einbauen lassen. Seit Mitte 2021 werden die Messdaten erfasst. Seit dem Jahr 2022 stehen vollständige Messdatensätze zur jahresweisen energetischen Bilanzierung zur Verfügung. Damit konnte der messtechnische Nachweis für die Erreichung des Effizienzhaus Plus-Standards erbracht werden. Die Ergebnisse dieses Monitorings werden im Folgenden vorgestellt – zuerst aber soll es um die Gebäudetechnik gehen.

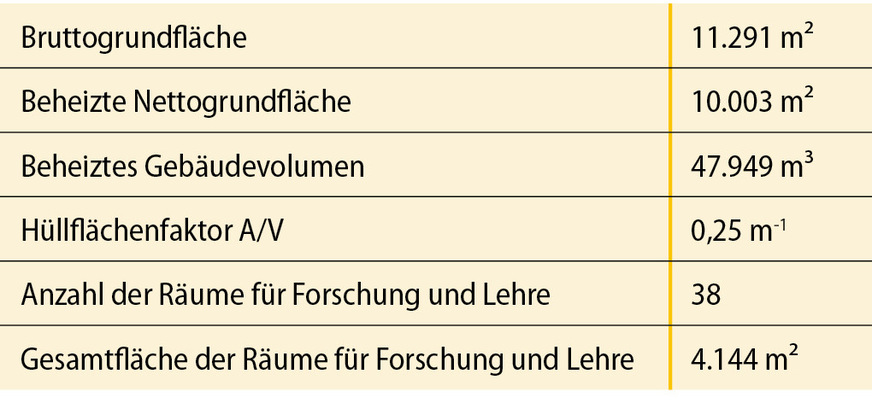

Anlagentechnik des Gebäudes

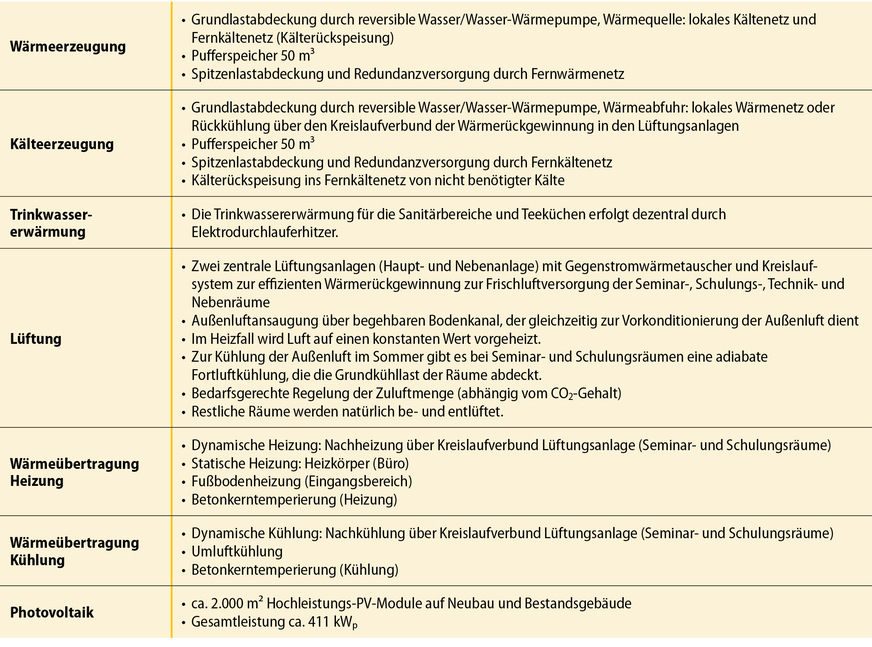

Das Gebäude wird über eine beidseitig genutzte Wasser/Wasser-Wärmepumpe beheizt und gekühlt, die im Winter das Fernkältenetz der Hochschule als Quelle nutzt. Die Spitzenlasten beim Heizen und Kühlen werden direkt durch die vorhandenen Fernwärme- und Fernkälteanschlüsse abgedeckt. Die bei der Wärmeerzeugung anfallende Kälteenergie wird dem Fernkältenetz als Nutzenergie zugeführt. Überschüssige Abwärme im Sommer wird über die Fortluft der Lüftungsanlagen abgeführt.

Der Betrieb der Wärmepumpe wird über die Pufferspeicher (Wärme und Kälte) angefordert. Das heißt, sie schaltet ein, wenn einer der Pufferspeicher nicht die gewünschte Temperatur hat. Erst wenn die notwendigen Vorlauftemperaturen auf diesem Weg nicht mehr erreicht werden, schaltet sich die Spitzenlast- beziehungsweise Redundanzversorgung über die Netze zu.

Die Wärmeübertragung erfolgt mittels Betonkerntemperierung (BKT), Fußbodenheizung und Heizkörpern sowie in den Seminar- und Laborbereichen über die Lüftungsanlage. Das Trinkwarmwasser für die Sanitärbereiche und Teeküchen wird dezentral mit Elektro-Durchlauferhitzern bereitet. Die Kälteübertragung erfolgt ebenfalls mittels Betonkerntemperierung sowie in den Seminar- und Laborbereichen über die Lüftungsanlage und zusätzlich installierte Umluftkühlgeräte.

Die Seminar- und Schulungsräume sowie die Technik- und Nebenräume werden über je eine Lüftungsanlage mit Frischluft versorgt. Die restlichen Räume werden natürlich be- und entlüftet. Die Außenluftansaugung für die Lüftungsanlagen erfolgt über einen begehbaren Bodenkanal, der gleichzeitig zur Vorkonditionierung der Außenluft dient.

Zur Wärmerückgewinnung sind beide Anlagen mit einem hocheffizienten Kreislaufverbundsystem ausgerüstett. Es gewährleistet auch die Rückkühlung für die reversible Wärmepumpe. Im Heizfall wird die Luft auf einen konstanten Wert vorgeheizt. Im Sommer wird der Abluft vor dem Passieren des Wärmetauschers mittels adiabater Kühlung Wärme entzogen, sodass sie anschließend ihrerseits die Zuluft kühlen kann. Die Regelung der Zuluftmenge erfolgt bedarfsgerecht, abhängig vom CO2-Gehalt der Luft.

Zur Deckung des Endenergiebedarfs des Gebäudes wurden etwa 2.000 Quadratmeter PV-Module auf dem Neubau sowie auf einem angrenzenden Bestandsgebäude installiert. Die Gesamtleistung der Anlage beträgt zirka 411 Kilowattpeak mit einem zu erwartenden Ertrag von jährlich rund 400.000 Kilowattstunden. Eine Zusammenstellung der Anlagentechnik befindet sich Abb. 3, Abb. 4 stellt das Energiekonzept schematisch dar und Abb. 5 zeigt das Hydraulikschema mit den eingebauten Wärmemengenzählern.

Monitoring: Messkonzept und Datenerfassung

Das Messkonzept wurde gemäß dem Leitfaden des BMUV für das Monitoring ausgearbeitet [2]. Dabei werden der Gesamtstromverbrauch des Neubaus sowie die Anteile für die Beleuchtung, Nutzung und wichtiger Einzelverbraucher, wie zum Beispiel der Wärmepumpe, gemessen. Außerdem wird der Solarertrag der gesamten PV-Anlage auf dem Neu- und dem Bestandsbau erfasst, deren Energieertrag dem Gebäude gutgeschrieben wird. Zur Erfassung der thermischen Energieströme sind Wärmemengenzähler (WMZ) an der Wärmepumpe (Kühlseite und Heizseite), an den Pufferspeichern, zum Fernwärme- und Fernkältenetz sowie an den einzelnen Verbrauchern eingebaut.

Abb. 5 zeigt die Positionen aller eingebauten Wärmemengenzähler. Für jeden Wärmemengenzähler werden außer der thermischen Energie („Zählerstand“) jeweils auch der Volumenstrom, die thermische Leistung sowie die Vor- und Rücklauftemperaturen zum aktuellen Zeitpunkt ausgegeben. Die Erfassung und Speicherung der Mess- und Zählerwerte in einer zentralen Datenbank erfolgt in festen Zeitintervallen durch die Gebäudeautomation der THU.

Das Fraunhofer IBP begleitete die Inbetriebnahmephase und führte anschließend ein mehrjähriges Monitoring durch. Dabei fanden im ersten Halbjahr 2022 bei der Einbindung der Wärmepumpe wegen häufig auftretender Betriebsstörungen noch Anpassungen statt. Das betraf zum einen die richtige Einbindung der Rückkühlung über das Kreislaufverbundsystem und zum anderen die Verwendung des Fernkältenetzes als Wärmequelle.

Der Rücklauf des Fernkältenetzes, der zu diesem Zweck genutzt wird, hatte ein deutlich niedrigeres Temperaturniveau als geplant, was eine Herausforderung für den Betrieb der Wärmepumpe darstellte. Erst nachdem die Ursache dafür gefunden und behoben wurde, konnte die Wärmepumpe dauerhaft störungsfrei betrieben werden. Mittlerweile beträgt die Temperatur im Rücklauf etwa zehn Grad Celsius, was zwar noch nicht den Auslegungsbedingungen entspricht, aber einen stabilen Betrieb der Wärmepumpe gewährleistet. Aufgrund dieser Anpassungen und bedingt durch die Abwesenheit vieler Nutzer während der Corona-Pandemie waren die Messwerte während dieser Zeit nur wenig repräsentativ. Erst im Jahr 2023 fand nach Angabe der Nutzer ein Normalbetrieb im Gebäude statt.

Um aussagekräftige Messwerte zur Bewertung des Energieeffizienzstandards verwenden zu können, wurde deshalb das Monitoring bis Ende 2024 weitergeführt. Während der Monitoringphase wurden die Messdaten von der TGA-Datenbank der Hochschule kontinuierlich über Fernübertragung an die IBP-eigene Messwerterfassung und -visualisierung übertragen. Dadurch war eine laufende Datenkontrolle möglich, sowohl während der Inbetriebnahmephase als auch in der anschließenden Messperiode. In der ersten Nutzungsphase unterstützte das Monitoring den Betreiber bei der Anpassung des Gebäudes an die realen Betriebsverhältnisse und beim Energiemanagement. Die Daten wurden außerdem auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft. Dazu waren auch Vergleiche mit physischen Zählerablesungen und begleitende Auswertungen erforderlich.

Was bei der Datenerhebung zu beachten ist

Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte der Datenkontrolle zusammengefasst.

Sind die Zähler richtig eingebaut, angeschlossen und parametrisiert?

![4 Schematische Darstellung der Gebäudetechnik gemäß [1]](/sites/default/files/styles/aurora_default/public/aurora/2025/03/430250.jpeg?itok=ePzuccgW)

Bild: Fraunhofer IBP

Werden die Messdaten richtig abgespeichert?

intervallen zu erfassen. Übliche Einstellungen in der Gebäudeautomation, bei der Messdaten nur bei Änderung erfasst werden, sind dafür eher ungeeignet. Zum einen ist bei kontinuierlichen Daten wie beispielsweise Temperaturen die Mindestdifferenz, die eine Änderung beschreibt, meist zu groß gewählt, zum anderen kann so nur schwer überprüft werden, ob die Daten wirklich zuverlässig erfasst werden, weil kein fester Zeitpunkt für den nächsten zu erwartenden Wert definiert werden kann.

Auswertung der Gesamtenergiebilanz

Für den Nachweis des Plus-Energie-Niveaus muss eine jährliche Energiebilanz erstellt werden, in der alle Energieerträge den Energieverbräuchen gegenübergestellt werden. Die Energiebilanz umfasst jeweils ein ganzes Jahr. Ist der Energieertrag höher als der Energieverbrauch, gilt das Plus-Energie-Niveau als erreicht.

Im Falle des Ersatzneubaus setzt sich der Energieverbrauch des Gebäudes zusammen aus dem Gesamtstromverbrauch (elektrische Energie) sowie dem Bezug aus dem Fernwärme- und dem Fernkältenetz (thermische Energie). Dabei enthält der Gesamtstrom den Nutzerstrom, den Strom für die Beleuchtung und den Strom für die Wärmepumpe, die Warmwasserbereitung, die Lüftung sowie alle Hilfsenergien. Auf der Ertragsseite stehen der PV-Ertrag (Bestandsbau und Neubau) sowie die Rückspeisung ins Fernkältenetz.

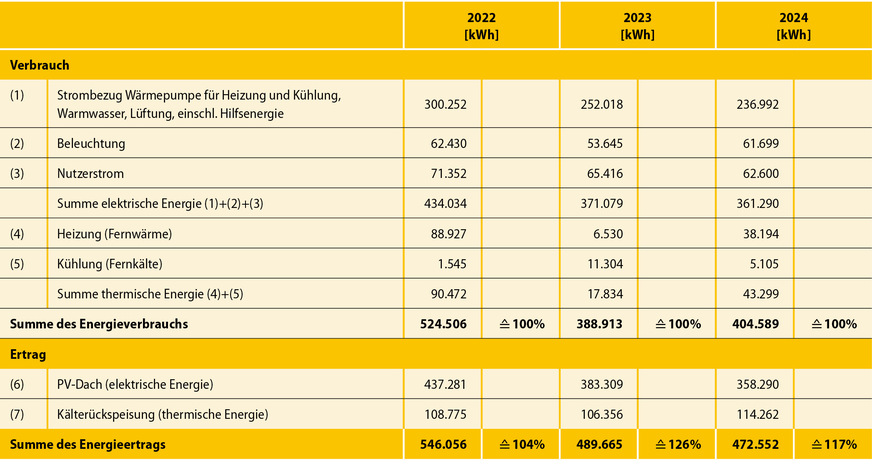

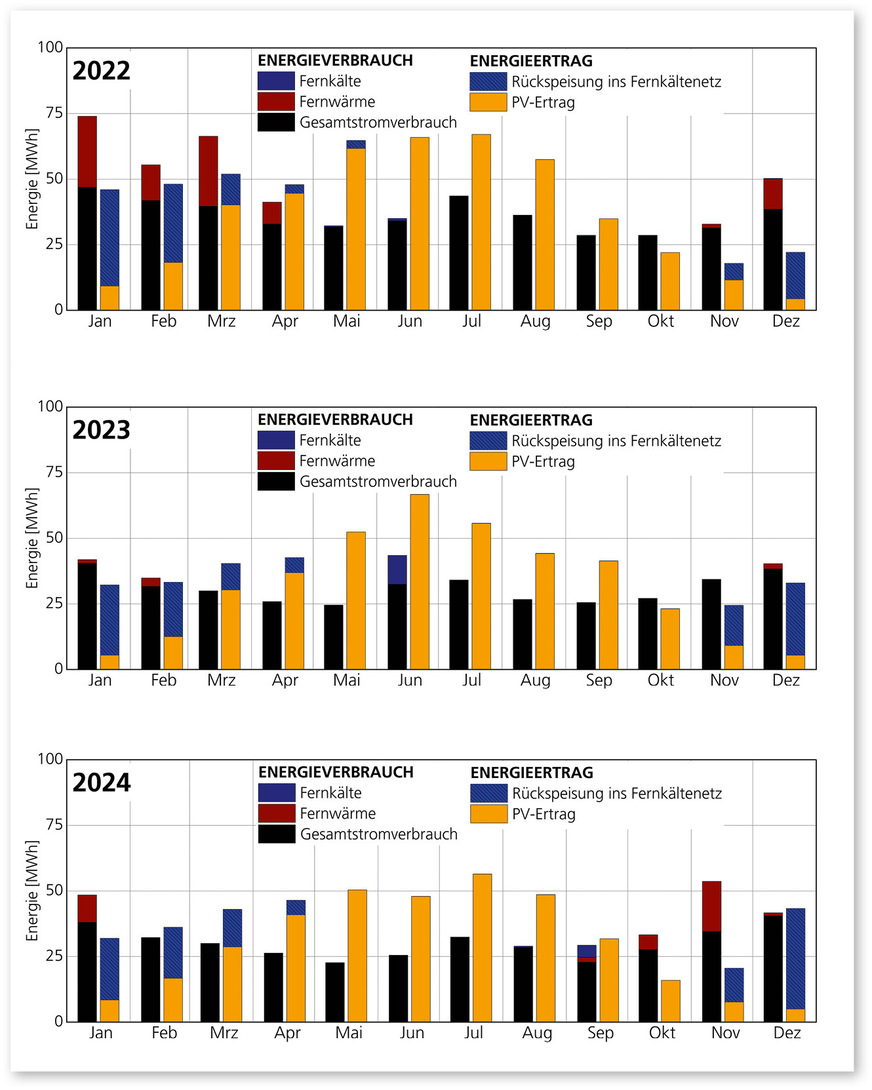

In Abb. 6 sind die Werte für die Jahre 2022 bis 2024 zusammengefasst. 2022 war der Energieertrag nur wenig größer als der Energieverbrauch, was unter anderem auch den Anpassungen in der Einbindung der Wärmepumpe geschuldet war. 2023 und 2024 war der Energieertrag deutlich größer als der Energieverbrauch. In allen drei Jahren wurde der Plus-Energie-Standard erreicht.

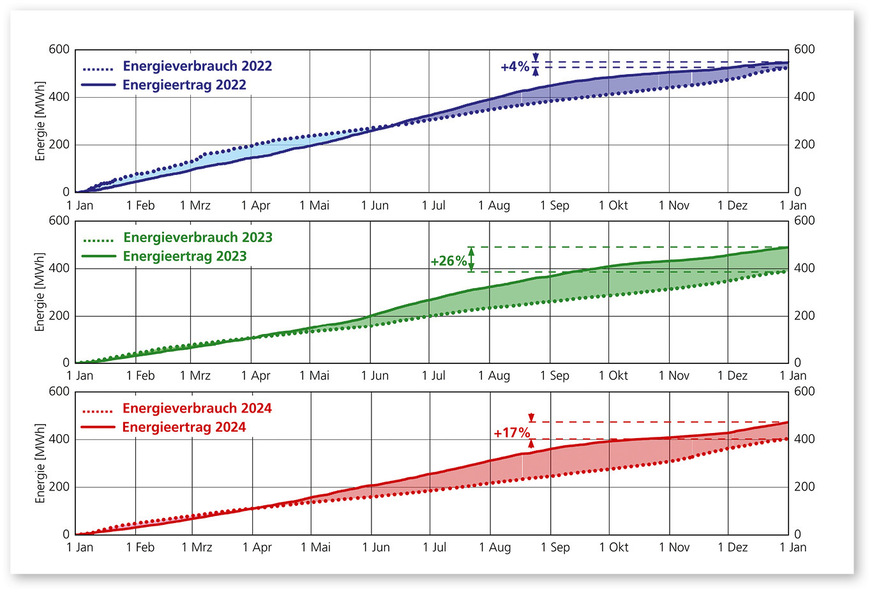

Abb. 7 zeigt den kumulierten Energieverbrauch (Gesamtstromverbrauch plus Fernwärme- und Fernkältebezug) sowie den kumulierten Energieertrag (Solarertrag plus Fernkälterückspeisung) für die Jahre 2022 bis 2024. 2022 überstieg der Energieertrag den Energieverbrauch ungefähr in der Mitte des Jahres. Ende des Jahres 2022 ergibt sich ein Plus von vier Prozent. In den Jahren 2023 und 2024 überstieg der Energieertrag bereits Anfang April den Verbrauch. Ende 2023 wurde ein Plus von 26 Prozent, Ende 2024 ein Plus von 17 Prozent erreicht.

In Abb. 8 ist die Energiebilanz monatlich dargestellt. Im ersten Halbjahr 2022 wurde deutlich mehr Fernwärme aus dem Netz bezogen als in den anderen Jahren, was sich darauf zurückführen lässt, dass an der Anlage noch Anpassungen vorgenommen wurden. Nachdem sowohl Fernwärme als auch Fernkälte nur zur Spitzenlastabdeckung und Redundanzversorgung vorgesehen sind, ist der Bezug aus dem Fernwärme- und dem Fernkältenetz sehr gering (Abb. 6). Der hohe Fernkältebezug im Juni 2023 lässt sich auf die hohen solaren Lasten sowie eine hohe Außentemperatur zurückzuführen. Im September 2024 wird sowohl Fernwärme als auch Fernkälte bezogen. Die Funktion der Wärmepumpe war in diesem Monat teilweise gestört, sodass die Wärme- beziehungsweise Kälteversorgung über das Fernwärme- und Fernkältenetz erfolgten.

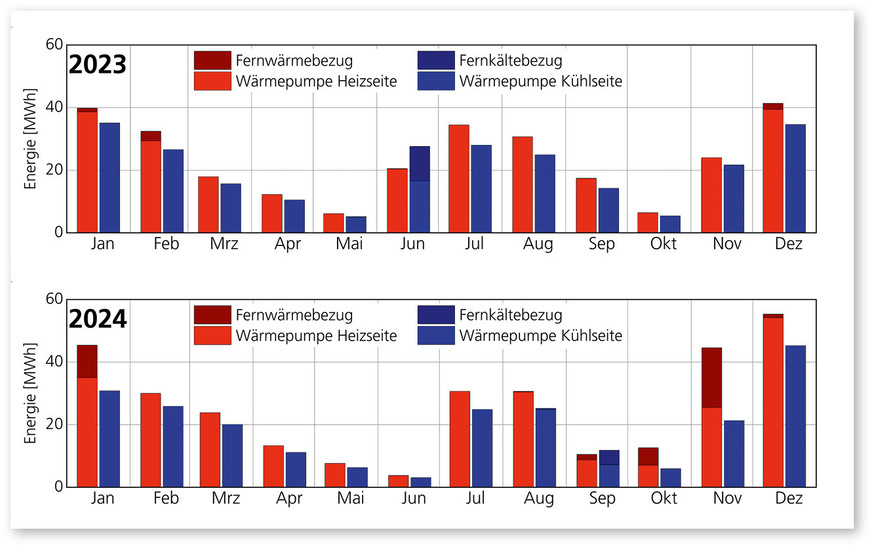

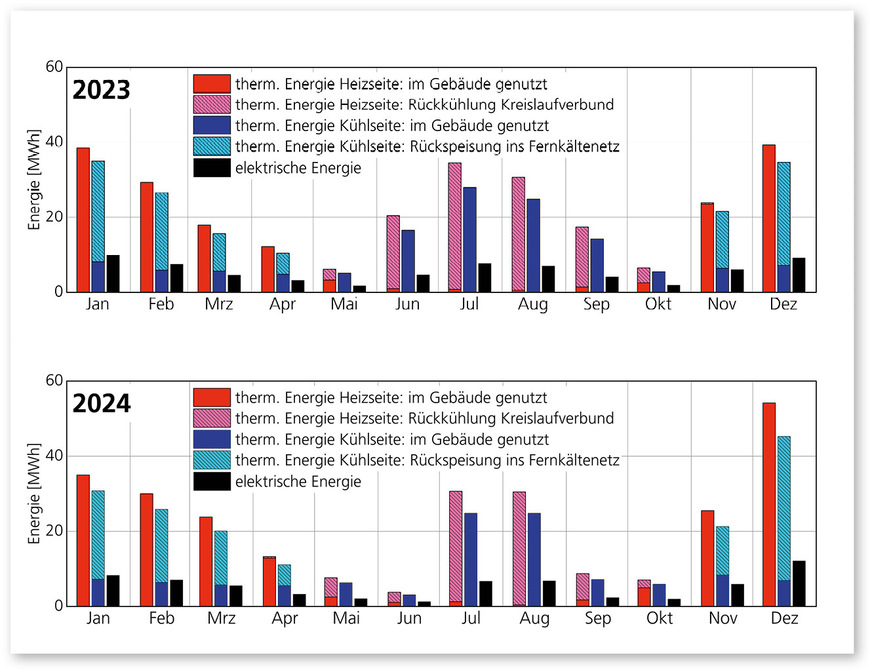

Ungefähr 18 Prozent des Gesamtstromverbrauchs resultieren aus dem Betrieb der Wärmepumpe zur Wärme- und Kälteerzeugung. Abb. 9 zeigt die monatliche Wärme- und Kälteerzeugung in den Jahren 2023 und 2024. Der größte Teil der Wärme- und Kältemenge wird von der Wärmepumpe erzeugt. Nur bei Spitzenlast sowie bei einer Störung der Wärmepumpe wird aus dem Fernwärme- beziehungsweise Fernkältenetz bezogen. Im Winter wird überschüssige Kälte ins Fernkältenetz zurückgespeist. Im Sommer muss überschüssige Wärme über die Rückkühlung abgeführt werden.

Bild: Fraunhofer IBP

Energieeffizienz der Wärmepumpe

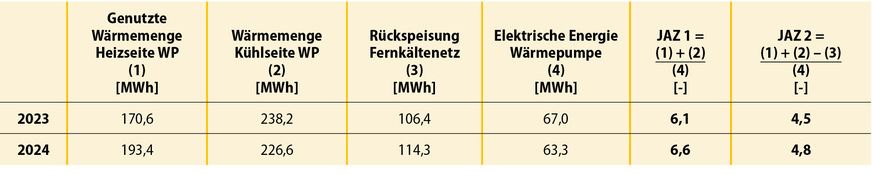

Entscheidend für die Effizienz einer Wärmepumpenanlage ist deren Jahresarbeitszahl (JAZ). Sie berechnet sich über das Verhältnis erzeugter Nutzenergie zu verbrauchter elektrischer Energie. (JAZ = nutzbare Wärmemenge/zugeführte elektrische Energie). Die Jahresarbeitszahl ist abhängig vom gewählten Bilanzrahmen. Im vorliegenden Fall wird die Wärmepumpe selbst, inklusive der primär- und sekundärseitigen Umwälzpumpen, als Bilanzrahmen verwendet. Die im praktischen Betrieb ermittelte Jahresarbeitszahl unterscheidet sich von der Planungsgröße COP (Coefficient of Performance), die für die Auslegung von Wärmepumpen herangezogen wird. Der COP wird im Labor ausschließlich für das Wärmepumpenaggregat ermittelt. Er berücksichtigt weder unterschiedliche Einbausituationen und Betriebspunkte noch schwankende Klimarandbedingungen.

Da die Wärmepumpe für den Ersatzneubau der Hochschule sowohl für die Heizung als auch die Kühlung genutzt wird, setzt sich die nutzbare Wärmemenge aus Anteilen der Wärmemengen auf der Heizseite der Wärmepumpe und Wärmemengen auf der Kühlseite der Wärmepumpe zusammen. Die monatlichen Wärmemengen (Heiz- und Kühlseite) sowie die monatliche elektrische Energie für die Jahre 2023 und 2024 sind in Abb. 10 dargestellt.

Die nutzbaren Wärmemengen sowie die dazu verwendete elektrische Energie, setzen sich folgendermaßen zusammen: Wärmemenge der Wärmepumpe an der Heizseite abzüglich der bei der Kälteerzeugung im Sommer über die Rückkühlung abgeführten Wärmemenge und Wärmemenge auf der Kühlseite. Bei der Ermittlung der Jahresarbeitszahl unterscheidet man zwei Fälle:

Die elektrische Energie wird an der Wärmepumpe gemessen inklusive der primär- und sekundärseitigen Umwälzpumpe.

Hieraus lassen sich zwei Jahresarbeitszahlen bestimmen. Die Ergebnisse für die Jahre 2023 und 2024 sind Abb. 11 zusammengefasst. Für den Fall 1, dass die Fernkälterückspeisung mit als genutzte Wärmemenge angesetzt wird, beträgt die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe 6,1 beziehungsweise 6,6 für die Jahre 2023 und 2024. Die genutzte Wärmemenge, die von der Wärmepumpe erzeugt wurde, war demnach mehr als sechsmal so groß wie die eingesetzte elektrische Energie. Wird für den Fall 2 nur die im Gebäude selbst genutzte Energie angesetzt, ergeben sich Jahresarbeitszahlen von 4,5 beziehungsweise 4,8 für die Jahre 2023 und 2024.

Unterm Strich ergibt sich ein Plus

Das energetische Monitoring, das über den ursprünglichen geplanten Zeitraum hinaus verlängert und bis Ende 2024 durchgeführt wurde, erbrachte somit den Nachweis der Förderwürdigkeit. So konnte in allen drei Jahren 2022 bis 2024, in denen die Energiebilanz für den Neubau erstellt wurde, der Effizienzhaus-Plus-Standard erreicht werden.

Der Energieverbrauch des Ersatzneubaus lag in den Jahren 2023 und 2024 bei 389 beziehungsweise 404 Megawattstunden. Davon entfielen 371 beziehungsweise 361 Megawattstunden auf die elektrische Energie. Der Rest setzte sich zusammen aus dem Fernwärmebezug von zirka sieben beziehungsweise 38 Megawattstunden und dem Fernkältebezug von elf beziehungsweise fünf Megawattstunden. Dem gegenüber lagen die Energieerträge in diesen Jahren bei 490 beziehungsweise 473 Megawattstunden. Sie setzten sich zusammen aus dem PV-Ertrag von 383 beziehungsweise 358 Megawattstunden und der Rückspeisung ins Fernkältenetz von 106 beziehungsweise 114 Megawattstunden. In Summe überstieg der Energieertrag den Energieverbrauch 2023 um 26 Prozent und 2024 um 17 Prozent.

Im Fall des Neubaus der TH Ulm ist angedacht, das Monitoring in den folgenden Jahren weiterzuführen, um Betriebsstörungen zeitnah zu erkennen und bei Abweichungen notwendige Anpassungen im Betriebskonzept vornehmen zu können.

Lessons learned

Aus den Erfahrungen, die im Laufe des Projekts gesammelt wurden, lassen sich Tipps und Regeln für zukünftige, vergleichbare Maßnahmen herleiten. Bereits bei der Planung für den Einbau der Zählerstruktur für das Monitoring müssen sich alle betroffenen Gewerke untereinander und mit dem Monitoringteam eng abstimmen, sodass die Planer der Anlagentechnik, Elektrotechnik und MSR-Technik die Anforderungen an das Monitoring kennen und in die Planung mit einbinden können. Zu klären ist:

Der Aufwand dieser Arbeiten wird im Vorfeld oft unterschätzt und nicht ausreichend einkalkuliert. Haben die betroffenen Planer und die umsetzenden Firmen keinen expliziten Auftrag mit entsprechender Vergütung für ihre Zuarbeit zum Monitoring, ist die Bereitschaft, den entsprechend notwendigen Beitrag zu leisten, verständlicherweise sehr begrenzt.

Literatur:

[1] A. Bergmann, H. Erhorn, I. Haug und J. Preuss, Steckbrief B07 Begleitforschung Effizienzhaus Plus Ersatzneubau Hochschule Ulm, Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat, Berlin, Januar 2022.

[2] Leitfaden für das Monitoring gemäß Bekanntmachung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit über die Vergabe von Zuwendungen für Bildungsbaumodellprojekte im Effizienzhaus Plus-Standard, Januar 2015.

[3] M. Messtechnik, Minol Messtechnik: Minol Praxisgratgeber zum Einbau von Wärme- und Kältezählern, 2016.

Bild: Fraunhofer IBP

Bild: Fraunhofer IBP

Bild: Fraunhofer IBP

Bild: Fraunhofer IBP

Bild: Fraunhofer IBP

Kurz & Knackig

Der Ersatzneubau der Technischen Hochschule Ulm auf dem Eselsberg wurde als Effizienzhaus (EH) Plus geplant. Er verfügt unter anderem über eine PV-Anlage, eine Wasser/Wasser-Wärmepumpe sowie einen Anschluss an das Fernwärme- wie an das Fernkältenetz der Hochschule. Ein Monitoring durch das Fraunhofer IBP in den ersten drei Jahren der Nutzung wies nach, dass er den EH-Plus-Standard erfüllt: Er erzeugt über die PV-Anlage mehr Strom, als er verbraucht und auch die Kälterückspeisung übersteigt trotz hoher Wärmelasten den Kälteverbrauch deutlich.

Almuth Schade

ist am Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP Beauftragte für Klimaneutralität und Nachhaltigkeit.

Herbert Sinnesbichler

leitet am Fraunhofer IBP die Gruppe Evaluierung und Demonstration.

Simone Steiger

ist am Fraunhofer IBP unter anderem für die Weiterentwicklung hausinterner Software zur Erfassung und Auswertung von Messdaten zuständig.

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in unserem Dossier Erneuerbare Energien mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/erneuerbareenergien