Durch die Wärmeplanungsgesetze (WPG) des Bundes und der Länder sind alle Kommunen gesetzlich verpflichtet, bis spätestens 2028 eine Wärmeplanung zu erstellen. Diese stellt einen strategischen Planungsprozess dar, mit dem Kommunen analysieren, wie ihre Wärmeversorgung in den kommenden Jahrzehnten klimaneutral umgestaltet werden kann. Der Prozess umfasst unter anderem folgende Punkte:

Das Ergebnis ist ein umfassender Wärmeplan, der ein Bild der Möglichkeiten für die zukünftige CO₂-neutrale Wärmeversorgung zeichnet und als Entscheidungsgrundlage für Investitionen und Infrastrukturentwicklungen dient. Er stellt den Auftakt für einen langfristigen, partizipativen Wärmeplanungsprozess dar und soll den Gebäudebesitzern und -besitzerinnen in der Kommune eine Orientierung geben, welche Wärmeversorgungsoptionen in verschiedenen Quartieren relevant sind.

Die Kommune kann den Wärmeplan selbst erstellen oder externe Dienstleister beauftragen. Kleinere Kommunen können sich zu sogenannten Konvois zusammenschließen und eine gemeinsame Wärmeplanung erstellen, um Synergien zu nutzen und Ressourcen zu schonen.

Wer ist betroffen und bis wann?

Nach dem „Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze“, das am 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist, sind rund 10.700 Kommunen in Deutschland zur kommunalen Wärmeplanung verpflichtet. Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern müssen die Planung bis zum 30. Juni 2026 erstellen, alle übrigen Kommunen bis zum 30. Juni 2028.

Für viele kleinere und mittelgroße Kommunen bedeutet dies einen erheblichen zusätzlichen Planungs- und Koordinationsaufwand – sowohl personell als auch fachlich. Besonders in kleinen Verwaltungen fehlen oft Know-how, personelle und auch finanzielle Kapazitäten. Viele Kommunen müssen sich daher erstmals mit Themen wie Energiedatenmanagement, Infrastrukturentwicklung und deren Digitalisierung (Stichwort digitaler Zwilling) sowie mit Zukunftsszenarien für die Wärmeversorgung befassen.

Großer Bedarf an externer Unterstützung

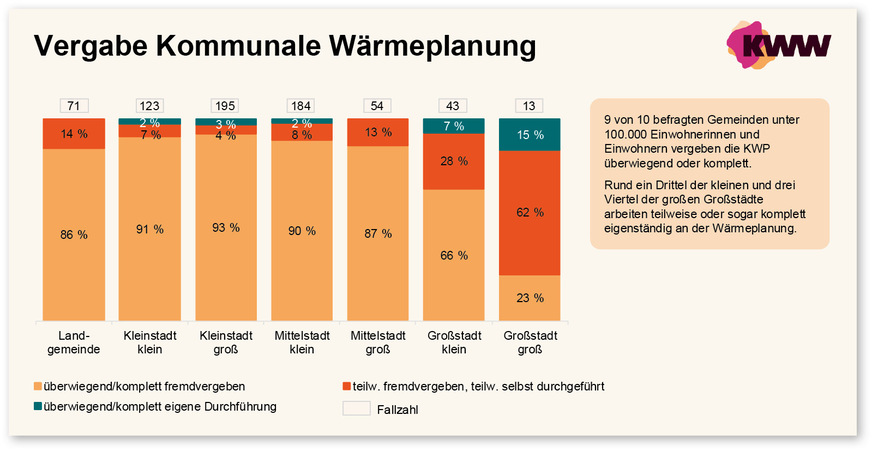

Zahlreiche Kommunen haben keine ausreichenden personellen Kapazitäten, um die komplexen Anforderungen der kommunalen Wärmeplanung zu erfüllen. Daher greifen sie verstärkt und vertrauensvoll auf externe Planungsbüros, Ingenieur- und Energieberatungsunternehmen zurück. Laut der Kommunenbefragung des Kompetenzzentrums Kommunale Wärmewende (KWW) von 2024 beauftragen insbesondere kleine und mittlere Kommunen ihre Wärmepläne fast ausschließlich extern. Nur etwa jede zweite Großstadt erstellt den Plan zumindest teilweise in Eigenregie. Insgesamt werden etwa zwei Drittel aller Aufträge an unabhängige Planungsunternehmen vergeben, rund ein Viertel an Energieversorger oder deren Tochterunternehmen.

Die Anforderungen an die Kommunen gehen allerdings über die eigentliche Planerstellung hinaus. In der Praxis zeigt sich ein hoher Beratungsbedarf bei der Beschaffung und Verarbeitung von Daten, bei der Potenzialanalyse erneuerbarer Wärmequellen und insbesondere bei der Einbindung lokaler Akteure. Auch die Moderation von Beteiligungsprozessen – zum Beispiel mit Wohnungsbaugesellschaften oder Industrie – ist ein Feld, in dem externe Beraterinnen und Berater gefragt sind.

Marktvolumen und Finanzierung

Die Bundesregierung stellt den Kommunen über die Bundesländer bis 2028 rund 500 Millionen Euro als sogenannte Konnexitätszahlungen zur Verfügung – also einen finanziellen Belastungsausgleich für die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung. Zusammen mit den zum Teil bereits eingesetzten Eigenmitteln der Kommunen ergibt sich ein lukrativer Markt für externe Planungs- und Beratungsdienstleistungen.

Die konkreten Kosten für die erste Erstellung eines kommunalen Wärmeplans variieren je nach Gemeindegröße und liegen laut der KWW-Kommunenbefragung 2024 ungefähr in folgenden Bereichen:

Bei einer mittelgroßen Kommune mit 30.000 Einwohnern liegt das Auftragsvolumen für die Erstellung der Wärmeplanung somit bereits im Bereich von 75.000 bis 100.000 Euro – oftmals mit der Perspektive auf Folgeaufträge für Machbarkeitsstudien oder Umsetzungsprojekte. Hochgerechnet auf den gesamten Bedarf bis 2028 ergibt sich daraus ein Auftragsvolumen in dreistelliger Millionenhöhe allein für die Erstplanung.

Wertvolle Informationen für Energieberatende

Für Energieberaterinnen und Energieberater ergeben sich aus der kommunalen Wärmeplanung zwei wesentliche Chancen:

Die kommunalen Wärmepläne enthalten wertvolle Informationen über den zukünftigen Ausbau von Wärmenetzen, Versorgungsoptionen in einzelnen Quartieren sowie über Prioritäten und Zielbilder. Diese Informationen können in der individuellen Energieberatung für Gebäudeeigentümer, Unternehmen und Wohnungsgesellschaften genutzt werden, um fundierte Empfehlungen zu geben. So lassen sich etwa

Investitionen in Heiztechnik besser mit den kommunalen Planungen abstimmen, zum Beispiel der Anschluss an ein geplantes Wärmenetz statt regenerativer Einzelversorgung. Zusätzlich entstehen neue Anlässe für Beratungsgespräche, etwa wenn kommunale Szenarien zur Zukunftsfähigkeit bestimmter Gebäudearten oder Quartiere veröffentlicht werden.

Energieberatende mit entsprechendem Fachwissen können sich aktiv in die Erstellung der kommunalen Wärmepläne einbringen – sei es im Rahmen von Ausschreibungen oder als Partner in interdisziplinären Teams mit Stadtplanern, Infrastruktur- und GIS-Experten. Insbesondere bei der energetischen Bestandsanalyse, der Potenzialbewertung von Technologien und der Szenarienentwicklung sind typische Kompetenzen von Energieberatenden gefragt. Auch die Beteiligung von Stakeholdern, etwa in Workshops mit lokalen Akteuren, erfordert kommunikative und moderierende Fähigkeiten, die viele Beratende mitbringen. Für einzelne Aufgabenbereiche wie die Erhebung und Bewertung des gebäudebezogenen Wärmebedarfs oder die Abschätzung der Sanierungsraten werden gezielt Unterauftragnehmer gesucht – ein idealer Einstieg für spezialisierte Energieberaterinnen und Energieberater.

Vernetzung und Weiterbildung als Schlüssel

Um diese Chancen zu nutzen, ist es sinnvoll, sich frühzeitig mit den Anforderungen der kommunalen Wärmeplanung vertraut zu machen. Dazu zählen unter anderem:

Zahlreiche Weiterbildungsträger bieten mittlerweile Schulungen, Lehrgänge oder Seminare zur kommunalen Wärmeplanung an. Für Teilnehmende aus NRW können solche Weiterbildungen seit Anfang Juni über das Programm Progres.NRW mit bis zu 70 Prozent bezuschusst werden. Energieberatende sollten diese Angebote nutzen, um sich fachlich zu positionieren und Anschlussfähigkeit für interdisziplinäre Planungsprojekte zu gewinnen.

Zudem empfiehlt sich die Vernetzung mit Partnern aus angrenzenden Disziplinen: Stadtentwicklung, technische Gebäudeausrüstung, Energiewirtschaft oder geografische Informationssysteme (GIS). Viele Wärmepläne werden im Team mit Fachleuten verschiedener Fachrichtungen erstellt – gerade hier können energieberaterische Kompetenzen als Baustein für den Gesamterfolg eingebracht werden. Wer die Sprache der Kommunalverwaltung versteht, kommunalpolitische Prozesse kennt und fachlich überzeugt, hat gute Chancen, zum bevorzugten Ansprechpartner zu werden.

Gesellschaftliche Verantwortung

Die kommunale Wärmeplanung ist mehr als ein vorübergehender Trend. Sie ist ein gesetzlich verankerter, langfristiger Prozess, der das Fundament für die Wärmewende vor Ort legt. Für Energieberaterinnen und Energieberater bietet sich damit ein breites Wirkungsfeld – sowohl als Nutzer der entstehenden Informationen im Beratungsalltag wie als aktive Gestalter und Anbieter von Planungsleistungen. Wer sich frühzeitig mit dem Thema befasst und entsprechende Kompetenzen aufbaut, kann von einem wachsenden Markt profitieren, neue Kundengruppen erschließen und einen substanziellen Beitrag zur klimaneutralen Zukunft leisten.

Dabei geht es nicht nur um wirtschaftliche Chancen, sondern auch um gesellschaftliche Verantwortung: Die kommunale Wärmeplanung ist ein zentraler Hebel, um die Transformation des Gebäudesektors sozialverträglich, technisch fundiert und wirtschaftlich effizient zu gestalten. Energieberatende, die diese Prozesse kompetent begleiten, leisten einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende auf kommunaler Ebene.

Bild: KWW

Bild: Yakobchuk Olena - stock.adobe.com

Schulung für die Wärmewende

Mit dem Lehrgang „Wärmewende in der Praxis – Kommunale Wärmeplanung“ vernittelt die Öko-Zentrum NRW Akademie den Teilnehmenden fundiertes Wissen und praxisnahe Fähigkeiten, um die Erstellung und Fortschreibung der kommunalen Wärmeplanung erfolgreich zu begleiten.

Das multimediale Lernformat kombiniert selbstbestimmtes Lernen mit unterstützenden Seminaren und Workshops in Präsenz und online. Diese Mischung aus angeleitetem, eigenständigem Lernen und persönlicher Betreuung bietet maximale Flexibilität, um den Lehrgang optimal in den Berufsalltag zu integrieren.

Details und Termine sowie die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Infoveranstaltung am 19. August finden Sie auf der Website der Öko-Zentrum NRW Akademie: https://t1p.de/geb250601