Gleich zu Beginn seines Vortrags bei der Jahrestagung des Gebäudeforums klimaneutral in Berlin im September machte Baustoffexperte Dominik Campanella auf die enorme Bedeutung des Bausektors bezüglich der globalen Erwärmung aufmerksam. Weltweit sei die Branche für 60 Prozent des Abfallaufkommens und für 40 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Campanella, Mitgründer von Restado, einem europaweiten Marktplatz für wiederaufbereitete Baustoffe, und von Concular, einem Dienstleister für zirkuläres Bauen, beklagte, dass immer noch häufig das Prinzip „take - make - waste“ gelte.

Er stellte die grauen Emissionen in den Vordergrund, die im Gegensatz zu den Emissionen im Gebäudebetrieb oft unberücksichtigt bleiben: „Die Klimakrise wird auf der Baustelle entschieden!“. Als so vorbildlich wie weitsichtig lobte er die Regulierungen in Dänemark. Dort sei die Menge an CO2-eq, die ein Gebäude ab einer Fläche von 1.000 Quadratmetern über seinen kompletten Lebenszyklus ausstoßen dürfe, per Gesetz auf 12 kg/(m2a) begrenzt. Noch, denn die Grenzwerte würden schrittweise herabgesetzt werden, und auch kleinere Gebäude würden demnächst solche bekommen [1].

DGNB: Auszeichnung für „Klimapositive Gebäude“

In Deutschland dagegen stehen entsprechende Vorgaben noch aus. Grenzwerte gelten im Rahmen der Förderbedingungen für nachhaltiges Bauen und Umbauen lediglich für Treibhausgasemissionen im Gebäudelebenszyklus, von 24 kg/m2,a (QNG-Plus) und 20 kg/m2,a (QNG-Premium) [2]. Angestrebt werden sollte das klimaneutrale Gebäude, das, so die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), unterm Strich keinerlei Emissionen verursacht: „Ist die Summe der Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen von Gebäuden null oder kleiner null, könnte konsequenterweise von einem nettotreibhausgasneutralen Lebenszyklus gesprochen werden.“ Für Gebäude, die zum Beispiel erneuerbare, CO2-freie Energie erzeugen und damit fossile Energien in der Umgebung verdrängen, hat sie die Auszeichnung „Klimapositive Gebäude“ geschaffen.

Neben der Energieerzeugung sieht die DGNB auch in der Möglichkeit der dauerhaften Speicherung des Treibhausgases großes Potenzial, weniger in den risikobehafteten Verfahren der CO2-Abscheidung und -Speicherung beziehungsweise der Abscheidung und Nutzung (Carbon Capture and Storage oder CCS beziehungsweise Carbon Capture and Usage oder CCU), sondern in der Einlagerung und der Speicherung des Klimagases in der Bausubstanz selbst [3]. Ist der Technikbetrieb klimaneutral, könnte rein theoretisch das in den Baustoffen und Baumaterialien eingelagerte und damit der Atmosphäre entzogene Treibhausgas das Gebäude insgesamt CO2-negativ machen – oder: klimapositiv.

Bild: Wecobis

Kalkbasierte Baustoffe mit einem hohen GWP

Selbst ein im Betrieb hocheffizientes Gebäude, das sich und vielleicht noch andere Abnehmer oder das Strom- oder ein Wärmenetz mit erneuerbarer, CO2-freier Energie versorgt, kann einen schweren Rucksack an grauen Treibhausgasemissionen haben. Und zwar in Form von Baustoffen, die mit einem hohen Aufwand an fossiler Energie hergestellt wurden. Hierzu zählen Stahl und Aluminium, aber auch Glas und in erster Linie Beton, daneben Ziegel und Kalksandsteine. Ebenso muss man Kalk- und Zementputze dazu rechnen, auch einige Dämmstoffe wie zum Beispiel Mineralwolle.

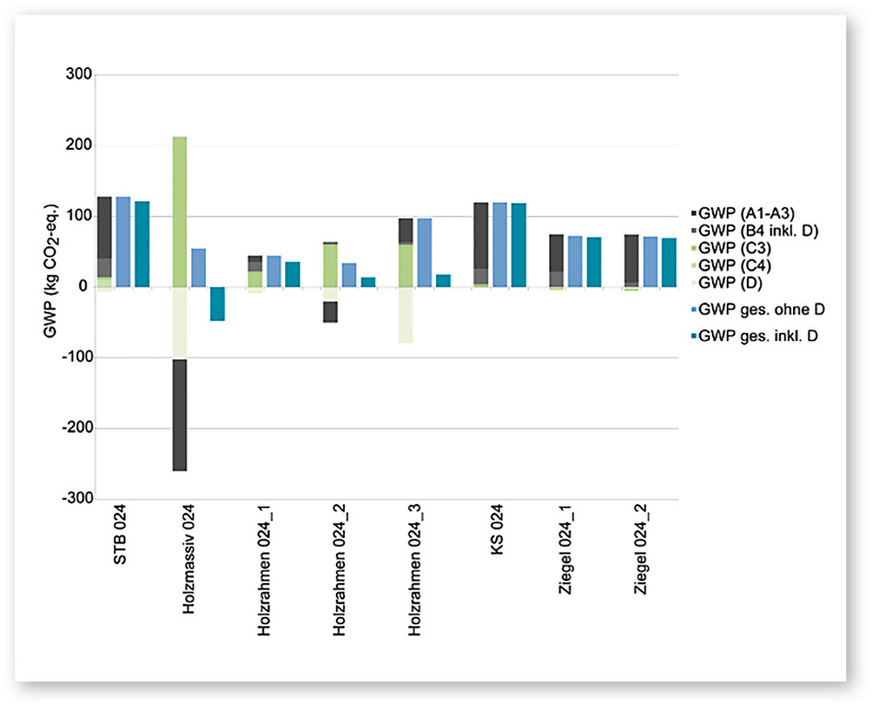

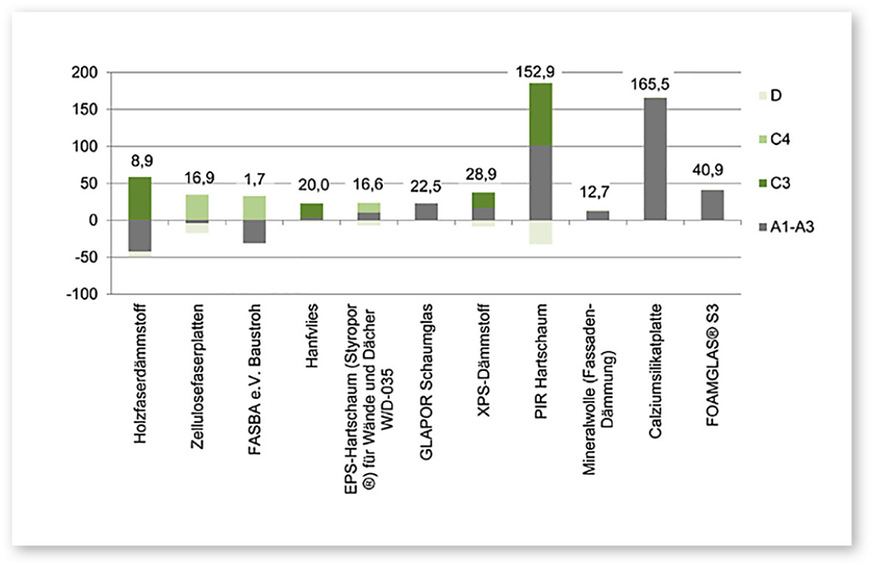

Patricia Schneider-Marin, Hannes Harter und Michael Vollmer vergleichen in einem 2021 im Infoportal WECOBIS veröffentlichten Artikel „Baustoffe und Klimaschutz“ [4] zahlreiche Baumaterialien sowie Bauteile und listen deren Treibhauspotenzial oder Global Warming Potential (GWP) auf. Sie unterscheiden dabei gemäß der Norm DIN EN 15978:2012-10 zwischen den Lebensphasen „Herstellung + Errichtung“ (A), „Nutzung“ (B), „Entsorgung/End of Life“ (C) sowie „Gutschriften + Lasten“ (D), außerhalb der Bilanzgrenze des eigentlichen Gebäudes.

Deutlich wird am Beispiel der Bauteile – ausgewählt wurden Wandteile mit definierten U-Werten –, dass die Wandteile aus Kalksandstein, Stahlbeton und Ziegel in Phase A hohe Emissionen verursachen. Bei einer Wand mit dem U-Wert 0,24

W/(m2K) lag das GWP der Stahlbeton- und der Kalksandsteinvariante aus Phase A jeweils deutlich über 100 kg CO2-eq/m2, das GWP dreier Varianten von Holzrahmenwänden bei unter 100 kg CO2-eq/m2. Die Holzkonstruktionen können ihr Konto außerdem etwas ausgleichen, da der nachwachsende Rohstoff in Phase A Kohlendioxid einlagert. Das gilt erst recht für die Massivholzwand. Sie kommt in der Gesamtbilanz aber dennoch nicht sehr gut weg, denn die Ökobilanzen gehen davon aus, dass Holzbaustoffe in Phase C verbrannt werden (Abb. 1).

Anders als bei Ziegeln gibt es im Zuge der Herstellung von Beton, Kalksandstein und anderen kalkbasierten Baustoffen neben dem reinen Energieaufwand einen weiteren „Emissionstreiber“: das Brennen des Kalks, die sogenannte Entsäuerung. Das Calciumcarbonat wird dabei in Calciumoxid (Branntkalk) umgewandelt, und gibt in diesem Prozess Kohlendioxid ab. Betrachtet man nur die Herstellung von Beton, so entstehen im konventionellen Verfahren zwei Drittel der Emissionen durch das Kalkbrennen.

Wie sehr die Entsäuerung die Bilanz verschlechtert und den Anteil der grauen Emissionen erhöht, lässt sich am Beispiel der Dämmstoffe zeigen. Schneider-Marin, Harter und Vollmer vergleichen die GWPs eines Quadratmeters des Dämmstoffs mit einem Wärmedurchlasswiderstand R von 5 (m2K)/W. Während die allgemein kritisch betrachteten, synthetischen EPS- und XPS-Hartschaumplatten bei 16,6 und bei 28,9 CO2-eq lagen, erreichte die Calziumsilikatplatte stolze 165,5 CO2-eq. Es handelt sich um Emissionen, die allein aus der Herstellungsphase herrühren. Wieder recht gut stehen dem gegenüber die Holzfaser- und die Strohdämmung da, weil Holz und Stroh Kohlendioxid aufnehmen (Abb. 2).

Bild: Wecobis

Recarbonisation als Lösung?

Wirklich negative Emissionen gibt es vorerst vor allem durch Photosynthese, so der WECOBIS-Artikel. 2020 schlugen Wissenschaftler:innen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung vor, in Zukunft verstärkt mit Holz und anderen nachwachsenden Rohstoffen zu bauen, und so der Atmosphäre in großen Mengen Kohlendioxid zu entziehen, es auf lange Zeit in Sicherheitsverwahrung zu nehmen [5]. Es gab Kritik, doch die Initiator:innen verfolgen die Grundidee weiter [6].

Inzwischen gibt es allerdings auch immer mehr Ideen und Ansätze, um die klassischen Emissionssünder wenigstens partiell zu dekarbonisieren. So kann man im Fall von Aluminium, Beton, Glas und Stahl den Anteil an Recyclingmaterial erhöhen, wodurch der Energieaufwand sinken kann. Innovative Verfahren in der Betonherstellung zielen neben dem Energieeinsatz auf die Emissionen im Zuge der Entsäuerung. Neue Rezepturen sollen es erlauben, die Quantitäten an Branntkalk herunterzufahren oder ihn beispielsweise mit Zeolith zu ersetzen.

Die Kalksandsteinindustrie betont die Möglichkeit der Recarbonisation, eines natürlichen Vorgangs, bei dem die Calciumsilikathydrate des Kalksandsteins mit dem Kohlendioxid aus der Luft wieder zu Calciumcarbonat reagieren. Durch diesen Prozess könnten mengenmäßig bis zu 50 Prozent des in der Herstellung emittierten Kohlendioxids wieder eingefangen werden. Allerdings müssten die Steine dafür Kontakt zur Außenluft haben, Farben und Putze müssten entsprechend diffusionsoffen sein [7]. Da sowohl Kalksandstein als auch Beton durch die Recarbonatisierung an Härte gewinnt, arbeiten bereits einige Hersteller mit der Beschleunigung dieses Vorgangs im Werk.

Gebäude als CO₂-Senke, Pflanzenkohle als Treibhausgasfalle

Die Vorstellung einer Kohlendioxidspeicherung während der Nutzungsphase eines Gebäudes hat Charme. Sie soll zum Beispiel laut dem Schweizer Immobiliendienstleister Openly mit Hanfbeton funktionieren, einer Mischung aus gelöschtem Branntkalk und Hanfschäben. Die durch Hanfernte und -aufbereitung und das Kalkbrennen entstandenen Emissionen würden vom im organischen Material gespeicherten CO2 und dem CO2, das nach dem Verbauen durch die Karbonatisierung wieder aus der Luft gefiltert und gebunden werde, mehr als ausgeglichen.

Die in Phase A pro Kubikmeter emittierten insgesamt 173 kg (davon 160 aus der Kalkverarbeitung) stünden den 184 kg im Hanf gespeicherten und den 94 kg durch die Karbonatisierung eingefangenen CO2 gegenüber, womit unterm Strich 105 kg der Atmosphäre entzogen würden [8]. Man könne also ohne weiteres Gebäude als CO2-Senken bauen.

Eine weitere Methode, Kohlendioxid der Atmosphäre zu entziehen und in der Bausubstanz zu speichern, ist Verwendung von Karbonisaten als Zusätze zu Beton, Putzen oder anderen Materialien. Karbonisat, oder auch Pflanzenkohle, entsteht durch Pyrolyse von Biomasse, das Erhitzen unter Sauerstoffabschluss. Der in den Pflanzen enthaltene Kohlenstoff bleibt erhalten, das Material kann laut Mario Schmitt vom Berliner Startup Ecolocked in Betonmischungen bis zu zehn Prozent des Zements und bis zu 30 Prozent des Sandes ersetzen [9]. Am Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen arbeitet man ebenfalls an neuen Rezepturen mit Pflanzenkohle, mischt sie allerdings mit gemahlenem Bauschutt, um daraus Beton und Mauersteine herzustellen [10].

Bild: Fraunhofer IKTS

Reduce – reuse – recycle

Ganz ohne mineralische und synthetische Baustoffe wird es auch in den kommenden Jahrzehnten nicht gehen. Vor allem Beton ist aus bestimmten Bereichen nicht wegzudenken. Umso wichtiger ist es, ihn zum CO2-Speicher zu machen. Denn das Problem der grauen Emissionen muss angegangen werden. Dass andererseits der Baustoff Holz ebenfalls nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, hat Werner Eicke-Hennig im Gebäude-Energieberater ausführlich dargelegt [11, 12].

Das lenkt nebenbei den Blick wieder auf die Idee der Kreislaufwirtschaft und die Möglichkeiten der Wiedergewinnung und Aufbereitung von Baumaterialien aus Rückbauten. Es könnte ja sein, dass wir, ohne es zu wissen, über einen bedeutenden Teil der benötigten Materialien bereits verfügen. Sofern wir sie nicht verbrannt haben.

Literatur und Quellen

[1] Deutsche Energie-Agentur: Vorträge Gebäudeforum klimaneutral, https://t1p.de/geb240940

[2] Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) - Neubau und Modernisierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden, https://t1p.de/geb240941

[3] Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen: Wegweiser Klimapositiver Gebäudebestand Teil 1, https://t1p.de/geb240942

[4] WECOBIS: Baustoffe und Klimaschutz, https://t1p.de/geb240943

[5] Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung: Gebäude können zu einer globalen CO₂-Senke werden – mit dem Baustoff Holz statt Zement und Stahl, https://t1p.de/geb240944

[6] https://www.bauhauserde.org

[7] KS Süd: Recarbonatisierung von Kalksandsteinen beschleunigt Decarbonisierung der Kalksandsteinindustrie, https://t1p.de/geb240945

[8] https://t1p.de/geb240946

[9] Tagesspiegel: Berliner Start-up Ecolocked ermöglicht klimaneutralen Beton aus Babelsberg, https://t1p.de/geb240947

[10] Fraunhofer Umsicht: ZEROES Baumaterialien aus Reststoffen als Kohlenstoffsenke, https://t1p.de/geb240948

[11] Ökologie der Waldnutzung (Teil 1): Auf dem Holzweg, GEB 01-2023,

https://t1p.de/geb240949

[12] Ökologie der Waldnutzung (Teil 2): Veritables Nachwuchsproblem, GEB 02-2023, https://t1p.de/geb240950

Bild: Fraunhofer UMSICHT