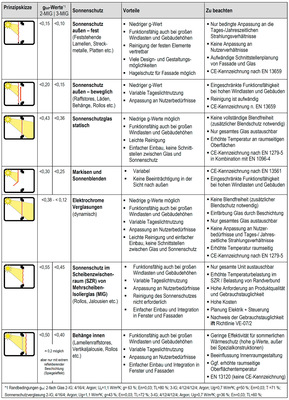

In den ersten beiden Teilen dieser Artikelserie haben wir die gesundheitlichen Gefahren überhitzter Gebäude und die Grundlagen für geeignete Nachweise des sommerlichen Wärmeschutzes beschrieben. Im dritten Teil geht es um die Beschreibung und die Auswahl geeigneter Sonnenschutzeinrichtungen. Die Vielfalt außenliegender Sonnenschutzsysteme reicht von bedruckten und elektrochromen Verglasungen, neuen Materialien und Oberflächenbeschichtungen bis zu PV-Modulen, die nicht nur verschatten, sondern außerdem Energie produzieren. Innenliegende Systeme werden aufgrund ihrer begrenzten Verschattungsleistung, die einen zu hohen Energiedurchlassgrad (g-Wert) mit sich bringt, nur in ihrer Funktion als Blendschutz behandelt. Neben dem Sonnenschutz muss aber auch die Gebrauchstauglichkeit beachtet werden.

Sonnenschutzglas

Sonnenschutzglas hat den Vorteil, dass sie eine ungestörte Durchsicht, eine einfache Reinigung und eine hohe Witterungsbeständigkeit bietet. Anforderungen an den Blendschutz kann sie aber nicht erfüllen, sodass vor allem bei Arbeitsplätzen am Bildschirm nachgebessert werden muss. Die Verwendung einer Sonnenschutzverglasung allein genügt deshalb häufig nicht und macht weitere Maßnahmen erforderlich, beispielsweise einen innenliegenden Blendschutz. Dieser kann durch reflektierende Eigenschaften auf der zur Verglasung liegenden Seite auch den g-Wert verbessern.

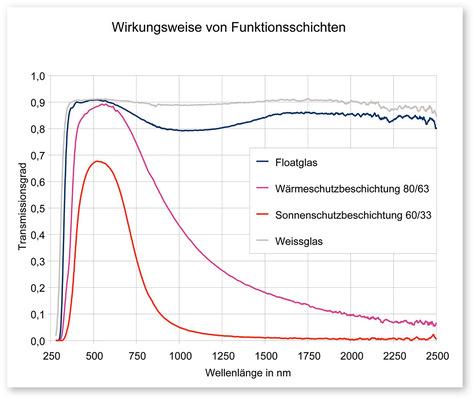

Ein niedriger g-Wert verringert jedoch auch das Tageslichtangebot, sodass gleichzeitig eine möglichst hohe Lichttransmission gewünscht ist. Das Verhältnis von Lichttransmission τL zum Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g bezeichnet man als Selektivität S. Außerdem reduzieren Sonnenschutzgläser die in der Heizperiode erwünschten solaren Gewinne (Abb. 1).

Bedrucktes Glas

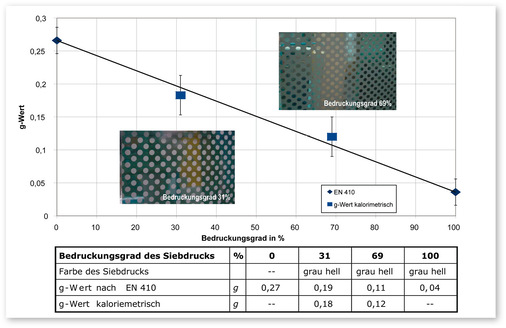

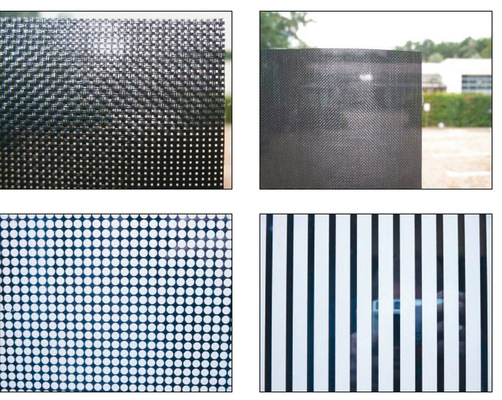

Das Bedrucken ist eine weitere Möglichkeit, Glas mit einer Sonnenschutzfunktion zu versehen. Siebdrucke werden auf die Innenseite der äußeren Scheibe einer Verglasung aufgebracht und in Kombination mit einer Wärme- oder Sonnenschutzschicht verwendet. Der Siebdruck kann die Funktion des Blendschutzes nur bedingt übernehmen, weil in der Regel der Bedeckungsgrad zu gering ist. Der Zusammenhang zwischen dem g-Wert der Verglasung und dem Bedruckungsgrad kann in guter Näherung als linear angenommen werden. Der g-Wert ist von der eingesetzten Beschichtung, der Siebdruckfarbe und dem Bedruckungsgrad abhängig (Abb. 2).

Wichtig ist es, die raumseitige Oberflächentemperatur zu ermitteln, die sich durch Absorption ergibt und die den thermischen Komfort im Gebäude maßgeblich beeinflusst. Die Eigenschaften der Systeme lassen sich durch eine kalorimetrische Messung, bei der die hindurchgelassenen Wärmemengen bestimmt werden, charakterisieren.

Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV)

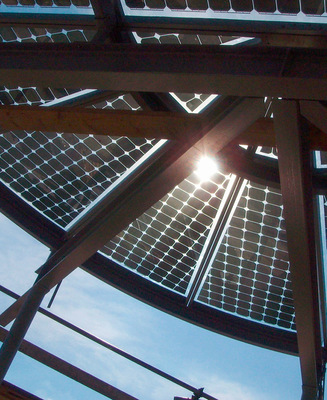

Eine interessante Option sind Glas-PV-Module, deren Verschattung und Lichttransmissionsgrad sich durch eine unterschiedliche Belegung und Verteilung der PV-Zellen variieren lässt. Gerade bei Dachverglasungen von Atrien lassen sich Sonnenschutz und Energiegewinnung damit ideal kombinieren. Bei nicht rechteckigen Formen ist die Belegung mit PV-Modulen schwieriger. In diesem Fall eignen sich PV-Dünnschichtmodule. Sie sind im Format flexibel herstellbar. Lichttransmission, Gestaltung, Farbgebung und Transparenz lassen sich variieren, was jedoch zulasten des elektrischen Wirkungsgrades geht.

Die Bestimmung von g-Wert und Lichttransmission erfolgt ähnlich wie bei Siebdruckgläsern. Untersuchungen am ift Rosenheim haben gezeigt, dass der g-Wert von PV-Modulen unter Last bei Stromproduktion gegenüber der lastfreien Messung ohne Stromerzeugung signifikant besser ist. Die Charakterisierung der strahlungsphysikalischen Eigenschaften sowie die Bewertung des g-Wertes sind Bestandteil der nächsten Ausgabe der EN 410, die zukünftig ein standardisiertes Bewertungsverfahren für die Sonnenschutzeigenschaften bieten soll. Bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) (Abb. 3) wird in Deutschland bislang noch als nicht geregeltes Bauprodukt eingestuft, sodass für die Verwendung spezifische bauaufsichtliche Nachweise erforderlich sind. Da BIPV-Module nicht durch harmonisierte europäische Normen abgedeckt sind, benötigen sie in der Regel eine Zulassung.

Elektrochrome Verglasungen

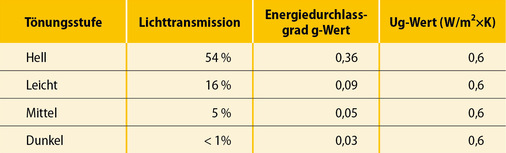

Elektrochrome Gläser sind in ihrer Sonnenschutzfunktion sehr variabel, g-Wert und Lichttransmissionsgrad sind meist gut regelbar. Sie sind mit leitfähigen Aktivschichten versehen, beispielsweise in Form von eigens präparierten Polymerfolien, die bei Anlegen einer Spannung ihre Lichtdurchlässigkeit ändern, von transparent auf farbig wechseln (Abb. 4). Bei Umkehrung hebt sich der Effekt auf.

Mit solchen schaltbaren Gläsern lassen sich etwa Isolierverglasungen herstellen, die weitere Eigenschaften erfüllen, zum Beispiel Schall- und Wärmeschutz. Auch bei ihnen ist eine mögliche Erwärmung der raumseitigen Oberflächen durch Absorptionsvorgänge zu beachten.

Aufgrund des sehr komplexen Produktionsprozesses sind die Kosten höher als die Kombination von Isolierglas mit einem Sonnenschutz, sodass einige Hersteller die Produktion wieder eingestellt haben. Bei einer langfristigen Betrachtung – unter Einbeziehung der Kosten von Reinigung, Wartung, Instandsetzung und weiterer Aspekte der Nachhaltigkeit – ergäbe sich ein anderes Bild. Doch eine solche Sichtweise wird durch die aktuell gängige Ausschreibungspraxis, bei der die Errichtungskosten im Vordergrund stehen, nicht gefördert. Die neue Bauproduktenverordnung wird jedoch die Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus einfordern.

Außenliegender Sonnenschutz

Äußere Abschlüsse, also außenliegende Sonnenschutzeinrichtungen, sind die „Klassiker“ und bieten einen wirksamen Sonnenschutz. Zu ihnen zählen Außenjalousien, Drehläden, ungeführte oder geführte Faltläden, Markisen, Raffstores, Rollläden sowie Schiebeläden. Der Gesamtenergiedurchlassgrad gtotal von Verglasung und Sonnenschutz hängt von der Winkelstellung, dem Öffnungsgrad und dem Sonneneinfallswinkel ab. Eine Simulation aller möglichen Winkelstellungen ist aufwendig und in der Praxis nicht üblich. Um dennoch Kennwerte für eine genaue Planung zu erhalten, wird gtotal für typische Anwendungsfälle gemessen oder berechnet. Folgende Faktoren haben darüber hinaus einen Einfluss auf die Temperatur im Scheibenzwischenraum beziehungsweise auf die raumseitige Oberflächentemperatur und damit auf gtotal:

Neben den licht- und wärmetechnischen Anforderungen gibt es eine Vielzahl weiterer Aspekte, die ein Planer zu beachten hat. Diese werden in der Produktnorm DIN EN 13659 „Abschlüsse außen – Leistungs- und Sicherheitsanforderungen“ beschrieben. Die CE-Kennzeichnung ist gemäß der Produktnorm verbindlich. In der aktuellen Produktnorm sind zusätzlich zum Widerstand gegen Windlasten auch der Wärmedurchlasswiderstand Uges und der Gesamtenergiedurchlassgrad von Verglasung und Sonnenschutz als sogenannte mandatierte Eigenschaften hinzugekommen. Das heißt: Diese Kennwerte müssen ermittelt und ausgewiesen werden.

Die EN 1932:2013 „Abschlüsse und Markisen – Widerstand gegen Windlast, Prüfverfahren und Nachweiskriterien“ soll überarbeitet werden, um praxisnähere Prüfverfahren für den Widerstand gegen Windlast zu definieren (Abb. 6). Die Einteilung erfolgt in verschiedene Widerstandsklassen mit unterschiedlichen Anforderungsniveaus. Die Berechnung des Winddruckes und die Zuordnung zu einer Widerstandsklasse erfolgen nach dem Anhang B der EN 13659. Hinweise zu Klassifizierung und Ausschreibung sowie Praxisbeispiele enthält die ift-Richtlinie AB-01/1 „Einsatzempfehlungen für äußere Abschlüsse“.

Weitere in der DIN EN 13659 genannte Eigenschaften sind nicht mandatiert, beispielsweise der Widerstand gegenüber Schneelast, die Bedienkraft, die Falschbedienung gegenüber Eckbelastung von Drehläden, der Widerstand der Verriegelungsvorrichtungen gegenüber Einbruchversuchen, die mechanische Lebensdauer, die Nutzungssicherheit oder die Dauerhaftigkeit (gemeint sind die Farbbeständigkeit, die Beibehaltung des Aussehens, die Bruchfestigkeit, die Korrosionsbeständigkeit und die Maßbeständigkeit). Es besteht zwar keine bauaufsichtliche Pflicht, die weiteren Anforderungen zu prüfen, nachzuweisen und im CE-Zeichen zu deklarieren, aber für die Gebrauchstauglichkeit und die Produktqualität sind diese Eigenschaften von großer Bedeutung, sodass Ausschreibungen verlässliche Kennwerte fordern sollten.

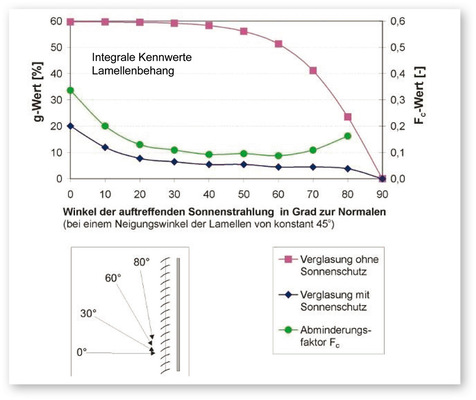

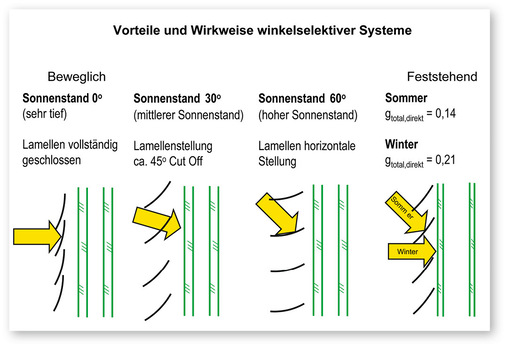

Raffstores mit winkelselektiver Geometrie können sich verändernden Lichtbedingungen besonders gut anpassen. Durch unterschiedliche lichttechnische Eigenschaften der Lamellen ergibt sich ein weiterer Anwendungsbereich. Bei diesen Systemen ist die Berechnung, Planung und Steuerung besonders wichtig, da bereits geringe Abweichungen der Winkelstellung zu veränderten Eigenschaften führen (Abb. 7).

Systeme ohne winkelselektive Eigenschaften

Für außenliegende Senkrechtmarkisen oder innenliegende Rollos werden oft Gewebe genutzt, mit und ohne Beschichtung. Allerdings ergibt sich bei einem senkrechten Lichteinfall das Problem, dass sich die Sonnenscheibe abzeichnet und es zu Blendeffekten aufgrund zu hoher Leuchtdichten kommt. Charakterisiert werden diese Systeme deshalb meist für den vollständig geschlossenen Zustand (bei einem Einfallswinkel der Solarstrahlung von null Grad). Will man in der Praxis Zwischenstellungen des Sonnenschutzes (beispielsweise nur eine teilweise Öffnung) in Kombination mit der Verglasung berücksichtigen, so kann der gtotal-Wert durch eine flächenanteilsmäßige Gewichtung des g-Wertes der Verglasung und des Durchlassgrades gtotal von Verglasung und Sonnenschutz ermittelt werden.

Folienrollos gestatten eine Durchsicht von innen nach außen, während Gewebe in der Regel nicht transparent sind. Mit speziellen Gewebestrukturen lässt sich jedoch auch ein Sichtkontakt nach außen erreichen. Die raumseitige Oberfläche sollte in einem dunklen, nicht reflektierenden Farbton ausgeführt werden – am besten Schwarz – während die außenseitige Oberfläche hell und reflektierend sein sollte.

Eine Charakterisierung der Durchsicht erfolgt nach EN 14501 „Abschlüsse – Thermischer und visueller Komfort“ und wird über den normalen Lichttransmissionsgrad (τv, n-n; Transmission direkter Strahlung) und über den normal-diffusen Lichttransmissionsgrad (τv, n-diff; Transmission diffuser Strahlung) definiert. In der Praxis lässt sich der zu erwartende Wert näherungsweise aus der Transmission τv, n-n berechnen. Zwischen dem Sichtkontakt nach außen und einer Blendung durch die Sonne wird der Planer einen Kompromiss suchen müssen. Bei einem Sichtkontakt nach außen besteht der Nachteil, dass das Gewebe die Leuchtdichte der tief stehenden Sonne nicht ausreichend reduziert. Ein zu dichtes Gewebe verhindert andererseits den Sichtkontakt (Abb. 8).

Winkelselektive Systeme

Feststehende Systeme, wie Prismenfolien, Prismenplatten aus Acrylglas, Streckmetalle oder Edelstahlbehänge mit spezieller Geometrie, können auch zur Tageslichtlenkung eingesetzt werden. Ihre Funktionsweise beruht darauf, dass die Solarstrahlung aus einem bestimmten Einfallswinkel ausgeblendet beziehungsweise bevorzugt transmittiert wird. Sie werden gestalterisch meistens an die jeweilige Fassade angepasst. gtotal sollte mindestens für die Höhenwinkel null Grad (tiefer Sonnenstand), 30 Grad und 60 Grad (hoher Sonnenstand) ermittelt werden. Bewegliche Systeme können sich dem jahres- und tageszeitlichen Sonnenstand optimal anpassen.

In den vergangenen Jahren wurde die übliche konkave Standardlamelle weiterentwickelt, neue Formen sind entstanden. Diese Varianten bieten einerseits einen verbesserten Sonnen- und Blendschutz, dazu aber auch eine gute Durchsicht, wobei beides jedoch von der Lamellenstellung abhängt (Abb. 9). Um die Durchsicht von innen nach außen zu verbessern, können die Lamellen perforiert sein, was allerdings die Blend-

gefahr erhöht.

Tageslicht und Blendschutz

Neben den thermischen Kriterien ist die Lichtqualität der zweite bedeutende Faktor. Besonders wichtig ist die Sicherstellung der Blendfreiheit in Kombination mit einer ausreichenden Tageslichtversorgung. Die Daylight Glare Probability (DGP) nach EN 17037 „Tageslicht in Gebäuden“ ist ein Verfahren, um die Blendung durch Tageslicht in Innenräumen zu beurteilen. Sie gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Person durch Tageslicht geblendet wird. Die Anforderungen an gutes Tageslicht werden durch die visuelle Wahrnehmung und die biologische Wirkung des Lichtes bestimmt. Sehaufgaben können optimal bei Beleuchtungsstärken zwischen 2.000 und 4.000 Lux gelöst werden, der Mindestwert für die Nennbeleuchtungsstärken liegt bei 500 Lux.

Diese Forderungen beziehen sich jedoch lediglich auf die eigentliche Sehaufgabe und lassen die Entdeckung eines dritten Lichtrezeptors auf der Netzhaut unberücksichtigt, der für die biologische Wirkung des Lichts auf den menschlichen Organismus verantwortlich ist. Dieser Rezeptor steuert die biologische Uhr des Menschen für den tages- und jahreszeitlichen Rhythmus (Schlaf- und Wachphasen), beeinflusst die Hirnaktivität, das Wohlbefinden sowie die Gesundheit und reagiert erst ab Beleuchtungsstärken am Auge von über 1.000 Lux.

Diese Erkenntnisse erfordern eine gänzlich neue Bewertung von „gutem Licht“. Für eine optimale Lichtplanung sind folgende Faktoren wichtig:

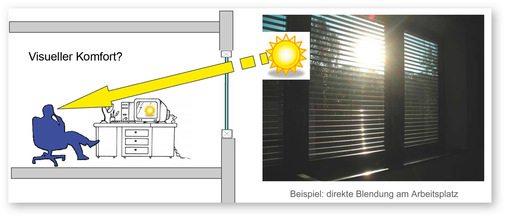

Oft blendet der Sonnenschutz, weil sich am Fenster Leuchtdichten von über 4.000 Candela pro Quadratzentimeter ergeben und damit ein Arbeiten am Bildschirm erschweren. Eine Blendung kann häufig nur durch einen zusätzlichen inneren Blendschutz oder winkelselektive Verschattungssysteme vermieden werden. Ein visuelles Unbehagen kann sich aber auch bei einem geschlossenen oder zu hellen Sonnen-/Blendschutz ergeben, wenn Fenster und Fassaden direkt von der Sonne beschienen werden, sich die Sonnenscheibe abzeichnet und sich Sonnenlichtflecken im Innenraum bilden. Überdies kann der dann zu starke Kontrast zwischen einem trotz Sonnenschutz hohen Leuchtdichtewert der Fensterflächen und den eher dunklen Flächen im Raum irritierend wirken und für die Augen anstrengend sein (Abb. 10).

Ein Blendschutz gemäß DIN EN 14500 „Abschlüsse - Thermischer und visueller Komfort - Prüf- und Berechnungsverfahren“ soll deshalb den Grad der Leuchtdichte regulieren, die Leuchtkontraste zwischen verschiedenen Bereichen innerhalb des Gesichtsfeldes verringern sowie störende Reflexionen auf Bildschirmgeräten verhindern. Dies gelingt gut mit selektiven Sonnenschutzelementen, die einerseits direkte Strahlung verhindern, aber Sonnenlicht oberhalb des direkten Sichtfelds in einen Raum lassen und diffus, blendfrei und gleichmäßig verteilen oder auch wellenselektiv funktionieren.

Thermischer Komfort auch bei großzügiger Verglasung

Sonnenschutz und Blendfreiheit können nur durch eine integrative Planung energieeffizient, kostengünstig und nachhaltig erreicht werden, die die zukünftige Nutzung der Innenräume berücksichtigen muss. Hierzu gehört es, Systeme zur Tageslichtlenkung zu berücksichtigen. Sie verteilen das vorhandene Licht in der Raumtiefe, erhöhen den visuellen Komfort erhöhen und senken die Energiekosten künstlicher Beleuchtung.

Der Einsatz automatisch regelbarer Systeme eröffnet weitere Energieeinsparpotenziale. Die Steuerung sollte auf jeden Fall während der Nutzungsphase analysiert und optimiert werden. Thermischer Komfort ist auch bei großen Glasflächen möglich, wenn dies in der Planungsphase berücksichtigt wird. Nicht ein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch muss deshalb der Grundsatz für die Planung von Fassade, Haustechnik und Beleuchtung sein.

Normen und Regelwerke

EN 410: Glas im Bauwesen – Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngrößen von Verglasungen

DIN 4108-2: Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz

DIN 5036: Strahlungsphysikalische und lichttechnische Eigenschaften von Materialien

EN 13120: Abschlüsse innen – Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

EN 13561: Markisen – Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

EN 13659: Abschlüsse außen – Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

EN 14501: Abschlüsse – Thermischer und visueller Komfort – Leistungsanforderungen und Klassifizierung

DIN V 18599: Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung

ift-Richtlinie AB-01/1: Einsatzempfehlungen für äußere Abschlüsse Richtlinie zur Auswahl geeigneter Windklassen nach EN 13659

ift-Richtlinie VE-07/2: Mehrscheiben-Isolierglas mit beweglichen Sonnenschutzsystemen integriert im Scheibenzwischenraum; Nachweis der Gebrauchstauglichkeit von Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) mit integrierten beweglichen Einbauten

Fraunhofer Solar Building Innovation Center SOBIC (Hrsg.): Sonnenschutz – Schutz vor Überwärmung und Blendung, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, 2008

Kurz und knackig

Sonnenschutzeinrichtungen werden als Teil des baulichen Hitzeschutzes immer wichtiger. Nicht vergessen werden darf dabei der Blendschutz, der ebenfalls einen großen Einfluss auf den Wohnwert und die Nutzbarkeit von Gebäuden hat.