Herr Stahl, wie viele KWK-Anlagen werden zurzeit in Deutschland genutzt?

Knapp 70.000. Der überwiegende Teil davon sind Anlagen unter fünf Megawatt – also vor allem motorische KWKs. Ungefähr 130 sind große KWK-Anlagen über 50 Megawatt.

Was gilt denn aktuell für die KWK-Technologie laut dem Gebäudeenergiegesetz, dem GEG?

Die KWK-Anlage als solches gilt per Gesetz als Kraftwerk. Das heißt, der Hauptnutzungsfaktor ist eigentlich Stromerzeugung mit Nutzwärme – auch wenn in der Öffentlichkeit heute immer noch nur von Wärme die Rede ist. Und diese Nutzwärme darf ich laut Definition des Bundeswirtschaftsministeriums in allen Wärmeanwendungen einsetzen. Wenn man sie aber gemäß dem GEG verwenden möchte – was ja nicht verboten ist, aber auch nicht explizit mit einer Sondernummer in Paragraph 71 des Gesetzes benannt wurde – dann benötigt man ein Energieberater-Testat.

Was heißt das?

Der Energieberater muss berechnen, welcher Anteil der Wärme aus der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage mit einem erneuerbaren Faktor zu belegen ist, um sie nach dem Gebäudeenergiegesetz bei Inbetriebnahme des Gebäudes anzurechnen. Denn künftig müssen 65 Prozent der Heizungswärme mit erneuerbaren Energien erbracht werden. Das bedeutet für die Kraft-Wärme-Kopplung: Der Strom kann weiterhin mit Erdgas erzeugt werden. Und der Anteil Wärme, der für die Gebäudeheizung genutzt wird, muss dann teilweise mit Biomethan oder einem anderen erneuerbaren Gas erzeugt werden.

Das bedeutet konkret?

Das bedeutet, dass man im Gas eine erneuerbare Beimischung zu etwa 45 Prozent benötigt. Der genaue Wert richtet sich nach der Leistungszahl des Gerätes und anderen Faktoren.

Bei erneuerbarem Gas sprechen wir aktuell von Biomethan?

Genau, im Moment ist das Biomethan. Künftig könnte es auch Wasserstoff sein.

Es gibt auch den Begriff der Kondensationswärme. Was hat es damit auf sich?

Das ist die zusätzliche Kondensationswärme von KWK-Anlagen, die mit einem zusätzlichen Abgas-Wärmetauscher gewonnen wird. Also das, was über das normale Aggregat nicht mehr kondensiert werden kann. Diese zusätzlich gewonnene Kondensationswärme – auch unvermeidbare Abwärme genannt – gilt als erneuerbar. Sie ist auch im Gesetz benannt. Heute sind fast alle hocheffizienten Anlagen mit Abgas-Wärmetauschern ausgerüstet.

Das hört sich alles nach einer sehr komplizierten Rechnung an. Wie beurteilt ihr Verband die Regelung des GEG in Bezug auf die KWK-Technologie?

Wir haben uns damals dafür eingesetzt, dass wir für die KWK einen Benennungsfaktor bekommen beziehungsweise im Paragraph 71 einen eigenen Punkt. Aber das wurde vom Ministerium abgelehnt. Dort sieht man die KWK-Anlage mehr oder weniger als Stromerzeuger. Wir aber sagen: Bei KWK handelt es sich um Kraftwerke, die Nutzwärme erzeugen.

Hat die Tatsache, dass KWK im GEG nicht explizit benannt ist, aus Ihrer Sicht zu einer Unsicherheit bei den Nutzern geführt?

Ja, natürlich. Gerade zu Beginn war die Unsicherheit sehr groß. Besonders bei kleineren KWK-Anlagen, die in Einzelgebäuden installiert sind, wird es schwierig. Denn meistens ist das Biomethan noch nicht in der Menge verfügbar, die notwendig wäre. Das bedeutet, dass man am besten eine Hybridanlage einsetzt. Man kann eine KWK-Anlage in Kombination mit einer Wärmepumpe nutzen, die dann den erneuerbaren Anteil übernimmt. Doch damit war man bisher eher in einem größeren Gebäudekomplex. Ideal ist der Einsatz einer solchen Hybridanlage ab vier Wohneinheiten.

Ermöglicht eine solche Kombination auch den flexiblen Betrieb eines Blockheizkraftwerks, eines BHKWs?

Das ist zurzeit die allgemeine Forderung des Gesetzgebers. Die KWK-Anlage selbst soll eigentlich nur in den Zeiten des hohen Strombedarfs laufen – das ist morgens etwa von 6 Uhr bis 9 Uhr und abends zwischen 17 Uhr und 22 Uhr. Und deswegen überbaut man heute die Anlagen. Das heißt, wo man früher eine 5,5-Kilowatt-Anlage hingestellt hat, installiert man heute eine 15- oder 20-Kilowatt-Anlage. Und zusätzlich nutzt man eine Wärmepumpe. Und diese deckt dann den Grundwärmebedarf vor allem in den Sommermonaten. Bei einer Luftwärmepumpe empfehlen wir im Allgemeinen, dass ab sieben Grad Außentemperatur das BHKW dazu kommt. Vorher kann die Wärmepumpe besser alleine laufen, das wäre die optimale Nutzung. Es sei denn, man hat einen zusätzlichen Strombedarf oder man muss in einem Mehrfamilienhaus die Hygienisierung des Trinkwassers sicherstellen. Dann kann das BHKW zu bestimmten Zeiten zur Nach-Boosterung genutzt werden.

Sie sagen, dass vom Gesetzgeber dieser flexible Betrieb gefordert wird. Was heißt das konkret?

Das KWKG – das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz – sieht für eine Anlage, die heute in Betrieb genommen wird, nur noch 4.000 förderfähige Vollbenutzungsstunden vor. Und diese werden bis zum 31.12.2030 noch weiter reduziert auf 2.500 Stunden. Das bedeutet also, dass man ein KWK nicht mehr im Dauerbetrieb fahren kann. Daher sehen wir die Kombination mit einer Wärmepumpe als eine gute Lösung. Die Wärmepumpe kann dann im optimalen Zustand betrieben werden, das BHKW unterstützt in den Spitzenzeiten. Das funktioniert besonders gut in Gebäudenetzen. Dort kann ich die Aggregate sogar in verschiedenen Gebäuden unterbringen.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Ich hatte vor kurzem ein Beratungsgespräch, in dem es unter anderem um einen Neubau ging, der die 65-Prozent-Vorgabe erfüllen musste. Für diesen habe ich dann die Installation einer Wärmepumpe vorgeschlagen. Da es aber auch um die Hygienisierung des Wassers ging und noch zwei weitere Bestandsgebäude zu dem Projekt gehörten, habe ich den Vorschlag noch erweitert. Ich habe dann empfohlen, zusätzlich ein BHKW in ein Altgebäude zu stellen und den gesamten Komplex über die Kombination aus Wärmepumpe und KWK-Anlage zu versorgen.

Sie hatten vorhin Wasserstoff angesprochen. Welche Rolle spielt er, wenn es um die Zukunft der KWK-Technik geht?

Das kommt darauf an, wo sich ein Gebäude befindet. Es gibt zurzeit wenige Orte in Deutschland, an denen Wasserstoff verfügbar ist. In Haßfurt im Bezirk Unterfranken zum Beispiel läuft ein Blockheizkraftwerk mit 100 Prozent Wasserstoff. Die KWK-Hersteller sind insgesamt so weit, dass ihre Produkte mit einer Beimischung von mindestens 20 Prozent Wasserstoff im Erdgasnetz zurechtkommen. Wir als Verband sind der Meinung, dass wir ein zusätzliches CH4-Netz brauchen – und damit dann Biomethan, synthetisches Biomethan oder eine Wasserstoff-Beimischung transportiert wird.

20 Prozent Wasserstoff reichen aber nicht, um die 65-Prozent-Vorgabe zu erfüllen.

Daher verwendet man ja zusätzlich noch Biomethan. Man kann damit rechnen, dass die Nutzung von Erdgas sukzessive zurückgefahren wird. Mit dem Endergebnis, dass die Alt-Anlagen im Laufe der Zeit vom Markt verschwinden werden. Wir gehen davon aus, dass Anlagen, die bis heute installiert sind, in 15 Jahren nicht mehr genutzt werden. Eine Alternative wäre natürlich, diese Anlagen umzurüsten.

Bild: Andreas Schöttke

Umrüsten heißt, sie können dann mit einem höheren Anteil Wasserstoff betrieben werden?

Es gibt Hersteller, die bereits Zertifikate für 35 oder 45 Prozent Beimischung vorweisen können. Es gibt dabei auch Unterschiede in der Technologie. Einer Saugmaschine lässt sich mehr Wasserstoff beimischen als einem Turbolader.

Wie sieht es mit 100 Prozent Wasserstoff aus?

Man kann sagen, dass fast alle heutigen Anlagen um- beziehungsweise nachgerüstet werden können auf 100 Prozent Wasserstoff. Die ersten Hersteller stellen bereits entsprechende Umbausätze zur Verfügung. Der größte Teil, der dafür bei einer kleinen KWK-Anlage geändert werden muss, ist die Motorsteuerung. Und diese Anpassung lässt sich im Zuge einer normalen Wartung vom Techniker umsetzen.

Was kann man denn einem Hauseigentümer heute raten, der über die Zukunftssicherheit der KWK-Technologie nachdenkt?

Ich würde ihm raten, auf eine Hybridanlage zu setzen, die sich im Laufe der Zeit auf Wasserstoff umstellen lässt. Das BHKW kann wie ein Hybridkessel betrieben werden und der Strom für die Eigennutzung und eventuell für die Netzeinspeisung, aber auch zum Antrieb der Wärmepumpe genutzt werden.

Wie wird sich der Markt für die KWK-Technologie entwickeln?

Größere KWK-Anlagen werden vor allem in der allgemeinen Fernwärmelieferung für Gewerbe und Industrie weiterhin eine große Rolle spielen. Aber KWK wird genauso in der Objekt- und Gebäudenetzversorgung gebraucht werden. Nur wird sich dort eventuell der Schwerpunkt auf die Kombinationsanlagen verlegen. Das Hauptproblem bei Wärmpumpen ist ja zurzeit die Verfügbarkeit des Stroms. Gerade in den Wintermonaten, wenn vielleicht nur zehn Prozent erneuerbarer Strom bereitstehen, kann es knapp werden. KWK-Anlagen bieten dann den großen Vorteil, dass sie in einem Gebäude oder einem Gebäudenetz auch die Wärmepumpe mit Strom versorgen können. Außerdem gibt es noch einige neue Entwicklungen, welche die KWK-Technologie interessant machen.

Zum Beispiel?

Es tut sich einiges beim Thema Holzgas. Die Holz-KWK-Anlagen lassen sich zwar mit Pellets und Hackschnitzel betreiben. Man muss aber nicht zwingend Waldholz verarbeiten. Es werden stattdessen mittlerweile zunehmend Abfall, Grünschnitt oder Resthölzer verwertet. Diese Möglichkeiten versuchen wir als Verband gerade der Politik zu vermitteln. Denn dort ist man noch immer der Meinung, dass für diese Art von Anlagen das Holz aus dem Wald geholt werden muss.

Gibt es noch weitere Entwicklungen?

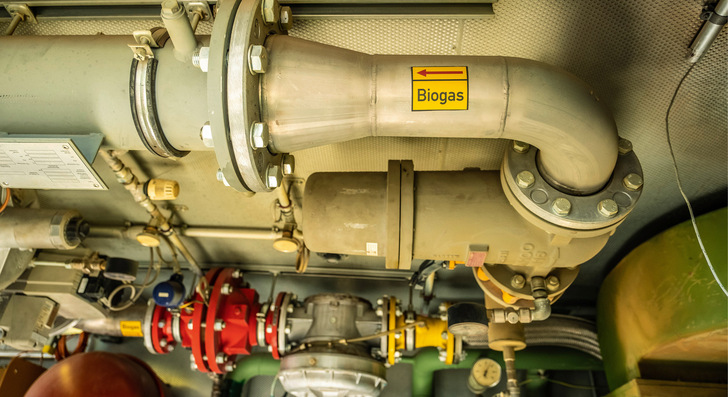

Was ein Thema für die Zukunft werden könnte, sind Wärmenetze mit Satelliten-KWK-Anlagen. Dazu gibt es etwa ein Projekt in Großenkneten in Niedersachsen. Dort sind einige Biogasanlagen in Betrieb. Die Satelliten-Blockheizkraftwerke nutzen das Biogas und beliefern das Wärmenetz. Das sind flexible Anlagen, die mit einer Wärmepumpe kombiniert werden und nur zu den Spitzenstromzeiten laufen.

Wir haben zu Beginn über gesetzliche Regelungen gesprochen. Was erhofft sich der Bundesverband künftig beim Thema Regulatorik?

Unser Hauptanliegen ist zurzeit die Verlängerung des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes, um für Investitionssicherheit zu sorgen. Denn wenn man heute eine Anlage bestellt, dann dauert es, bis diese geliefert und installiert wird. Und bis dahin ist die Förderung eventuell ausgelaufen. Daher muss das Gesetz verlängert werden. Das ist gerade ein sehr dringender Punkt für uns. Und danach brauchen wir eine Evaluierung des KWKG hinsichtlich der Umstellung des Fördermechanismus. Wir gehen davon aus, dass der Gesetzgeber irgendwann vorschreiben wird, dass alle Anlagen, die ab einem bestimmten Zeitpunkt in den Markt gehen, zu 100 Prozent wasserstofffähig sein müssen.

Die Fragen stellte Markus Strehlitz.

Bild: Alexander Limbach - stock.adobe.com