Wird in einem Gebäude Schimmelbefall festgestellt, sind die „üblichen Verdächtigen“ meist die Nutzer:innen, die angeblich nicht ausreichend geheizt und erst recht nicht ausreichend gelüftet haben. Zumindest dann, wenn man einen internen Wasserschaden, durch einen Rohrbruch beispielsweise, oder von außen eingedrungenes Niederschlagswasser als Ursache ausschließen kann. Häufig aber stellt sich nach einer Begehung vor Ort heraus, dass mangelhafter oder fehlender Wärmeschutz der Gebäudehülle der eigentlich Schuldige ist.

Selbst wenn im Winter die relative Luftfeuchtigkeit in den Innenräumen auf schon gesundheitlich bedenkliche Werte sinkt, kann dann direkt an den kalten Stellen an den Innenseiten der Außenhülle die Luftfeuchte auf bis zu 80 Prozent steigen, wie der Mediziner Walter Hugentobler in dieser Zeitschrift 2017 aufgezeigt hat. Sogar noch bei einer relativen Raumluftfeuchte von 20 Prozent, die zum Austrocknen der Atemwege und damit zu erhöhter Infektanfälligkeit führt [1].

Laut den Bauphysikern Kai Schild und Wolfgang Willems reicht das bereits für die Schimmelbildung: Herrscht an vier bis fünf aufeinanderfolgenden Tagen über mehr als zwölf Stunden täglich an der Bauteiloberfläche eine Luftfeuchte von 80 Prozent, bekomme der Pilz, was er brauche, Tauwasserausfall sei nicht nötig [2].

Wärmebrücken im Fokus

Vor allem betrachtet werden muss daher der Zustand der Gebäudehülle, der meist problematisch ist. Und er kann durch Fehlsanierungen noch verschlechtert werden. Wo der Wärmeschutz allein schon baujahrbedingt schlecht ist und dann lediglich die alten Fenster mit ihren undichten Rahmenprofilen durch neue, dicht schließende ersetzt werden, entfällt die witterungsabhängige Fugenlüftung. Feuchtwarme Raumluft entweicht nicht mehr so einfach, die Luftfeuchte kondensiert an den kühlen Wänden.

Doch auch ohne solch eine Fehlsanierung beziehungsweise unvollständige Sanierung kann es an den besonders kühlen Stellen innen im Gebäude zu Feuchteniederschlag an den Wärmebrücken kommen. In der Theorie werden die stofflichen beziehungsweise konstruktiven Wärmebrücken von den geometrischen Wärmebrücken unterschieden. Bei ersteren treffen Materialien unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit aufeinander, wie etwa in einer Fachwerkwand oder bei Anschlüssen an Türen und Fenster. Bei letzteren steht eine größere wärmeabgebende Fläche außen an der Hülle einer kleineren wärmeaufnehmenden Fläche auf der Innenseite gegenüber, wie beispielsweise an Gebäudeecken, in Erkern oder Gauben. Daraus resultiert in diesen Zonen ein stärkerer Wärmeabfluss. In der Praxis finden sich aber meist Überschneidungen, Kombinationen von stofflich-konstruktiven und geometrischen Wärmebrücken.

Aufgabe der Energieberatenden ist es, im Zuge der Planung einer entsprechenden Maßnahme zur energetischen Ertüchtigung einen Wärmeschutz sicherzustellen, der Schimmelbefall auch an den Wärmebrücken verhindert. Hier macht das Bafa in den Bedingungen für die Einzelmaßnahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG EM) in seiner Liste der technischen FAQ im Abschnitt 2.05 Mindestwärmeschutz im Bereich von Wärmebrücken klare Vorgaben, wobei als Grundlage die DIN 4108-2 „Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden - Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz“ fungiert.

Unter den dort in Teil 6 aufgeführten Standard-Randbedingungen – eine Raumlufttemperatur von plus 20 °C, eine Außentemperatur von minus 5 °C sowie eine relative Raumluftfeuchte von 50 Prozent – sei „an der ungünstigsten Stelle ein Temperaturfaktor von fRsi = 0,70 bzw. eine Oberflächentemperatur von mindestens 12,6 °C (…) einzuhalten.“ [3]

Oberflächentemperatur θsi und Temperaturfaktor fRsi

Die mit einer geplanten Konstruktion zu erreichende Bauteiloberflächentemperatur θsi errechnet sich aus der Raumlufttemperatur beziehungsweise Innentemperatur θi, der Außentemperatur beziehungsweise Temperatur der Außenluft θe, dem inneren Wärmeübergangswiderstand Rsi in m2K/W, dem Wärmedurchgangskoeffizienten U in W/m2K und der Differenz, dem Delta zwischen Innen- und Außentemperatur θi - θe:

θsi = θi - Rsi x U x (θi - θe).

Das heißt: Ein niedriger U-Wert und ein hoher Rsi-Wert minimieren auch bei tiefer Außentemperatur und deshalb bei einem hohen Delta das Produkt aus Rsi, U und diesem Delta, sodass die Bauteiloberflächentemperatur nur wenig unter der Raumlufttemperatur liegt.

Als dimensionsloser Wert, der verrät, ob das betreffende Bauteil befallsgefährdet ist, wird der oben in den technischen FAQ angeführte Temperaturfaktor fRsi verwendet. Er ergibt sich aus der Innentemperatur θi, der Außentemperatur θe und θsi:

fRsi = θsi - θe / θi - θe

Fällt bei sinkender Außentemperatur auch die Bauteiloberflächentemperatur rapide, so schrumpft der Zähler schneller als der Nenner, womit der Temperaturfaktor abnimmt. Kritisch wird es allerdings erst, sobald er unter 0,70 liegt, dann steigen die Chancen für den Schimmel.

aus: Johannes Volland/Michael Pils, 2023, m. f. G. des Rudolf Müller Verlags

Mindestwärmeschutz und Wärmebrücken

Um das zu verhindern, muss die Außenhülle des Gebäudes durch Dämmen und Abdichten energetisch optimiert werden. Hierbei muss man allerdings das Wärme- und Feuchtigkeitsverhalten des ganzen Gebäudes im Auge behalten, da Veränderungen an einer Stelle unter Umständen an einer anderen Stelle zu Schäden führen können, etwa wenn durch die bessere Abdichtung der Luftwechsel eingeschränkt wird. Dabei kommt insbesondere den Wärmebrücken im Gebäude eine große Bedeutung zu.

Wenig wahrscheinlich – aber möglich – sind solche Schäden, wenn die Gebäudehülle die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz gemäß DIN 41082, Tabelle 3 erfüllt (Abb. 1). Der liegt bei Außenwänden bei R ≥ 1,2 m2K/W. Das entspricht einem U-Wert von 0,822 W/(m2K). Damit eine Außenwand aus Mauerwerk, zum Beispiel aus Hohlziegeln, einen U-Wert von 0,822 W/(m2K) erreicht, benötigt sie eine Dicke von 30 Zentimetern mit einem λ-Wert von 0,30 W/(mK).

Laut Gebäudetypologie aus der „Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand“ vom 8. Oktober 2020 der damaligen Bundesministerien für Wirtschaft und Energie sowie des Inneren, für Bau und Heimat haben die Außenwände von Gebäuden mit dem Baualter 1979 bis 1983 einen U-Wert von zirka 0,80 W/(m2K). Bei älteren Gebäuden wird der Mindestwärmeschutz in der Regel nicht eingehalten.

Berechnet man die Innentemperatur einer Außenwand mit einem U-Wert von 0,822 W/(m2K), ergibt sich mit nachfolgender Formel eine innere Oberflächentemperatur von 14,86 °C.

θsi = θi – Rsi ∙ U ∙ (θi – θe) in °C

θsi = 20 °C – 0,25 (m2K)/W ∙ 0,822 W/(m²K) ∙ (20 °C – (–5 °C))

θsi = 14,86 °C > 12,6 °C

Bei einer Außenwand mit einem U-Wert von 0,822 W/(m²K) besteht also bei einem nach DIN 4108-2 definierten Innenraumklima von 20 °C plus Innentemperatur und 50 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit sowie einer Außentemperatur von 5 °C minus noch keine Schimmelpilzgefahr.

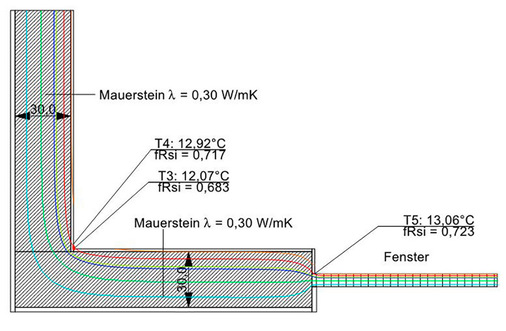

Wärmeschutz und Baujahr

Etwas anders sieht es jedoch aus, wenn man eine geometrische Wärmebrücke, eine Außenwandecke mit dem genannten U-Wert untersucht. Dort sinkt die Innentemperatur in der Ecke der inneren Oberfläche auf 12,07 °C beziehungsweise 12,92 °C (Abb. 2). Die innere Oberflächentemperatur von 12,07 °C ist allerdings nur in einem sehr kleinen Bereich vorhanden.

Bei einer Oberflächentemperatur von 12,92 °C oder über 12,6 °C kann man von einem schimmelpilzfreien Bereich ausgehen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Bedingungen von 20 °C Innentemperatur und maximal 50 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit eingehalten werden. Auch im Bereich der Fensterlaibung wird eine innere Oberflächentemperatur von 13,06 °C zwischen Fenster und Mauerlaibung erreicht, was ebenfalls über der Grenze von 12,6 °C liegt.

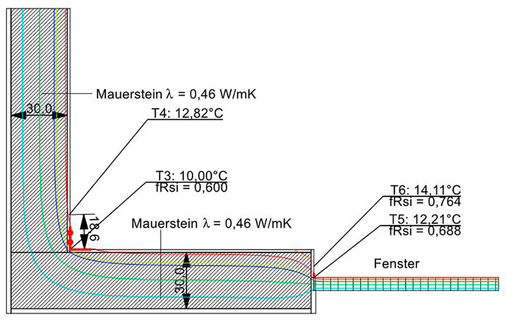

Welche Rolle das Baujahr spielen kann, macht die Berechnung eines Gebäudes von 1952 mit einer Außenwand aus Mauerwerk deutlich. Bei der Analyse einer vergleichbaren Situation, mit einem U-Wert von etwa 1,3 W/(m²K) gemäß der Bauteiltypologie, zeigt sich an der inneren Ecke eine Oberflächentemperatur von etwa 10 °C (Abb. 3). Die kritische Temperatur von 12,6 °C wird erst etwa 19 Zentimeter von der Innenecke entfernt überschritten. Auch im Bereich der Fensterlaibung wird die Temperaturmarke von 12,6 °C nicht erreicht.

In Häusern dieser Altersklasse, in denen der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 nicht eingehalten wird, tritt zwar meist keine Schimmelpilzbildung auf, weil die Gebäudehülle undicht ist, wodurch feuchte Luft ständig abtransportiert wird. Werden sie jedoch fehlerhaft saniert, indem etwa lediglich dicht schließende Fenster eingebaut werden, besteht anschließend ein erhebliches Risiko für Schimmelbefall. Dies kann nur durch das Anbringen einer Wärmedämmung an der Außenseite der Außenwände oder durch den Einbau einer Lüftungsanlage mit Feuchtesensor in den Innenräumen verhindert werden.

Auch bei jüngeren Gebäuden genau hinsehen

Gebäude, die vor Inkrafttreten der Wärmeschutzverordnung von 1977 errichtet wurden, müssen im Hinblick auf den Wärmeschutz kritisch betrachtet werden. Schimmelprobleme sind in diesen Häusern nichts Seltenes. Aber sogar bei wesentlich jüngeren Gebäuden, nach 1984 errichtet, muss geprüft werden, ob an vorhandenen Wärmebrücken der Mindestwärmeschutz gegeben ist.

Das nachträgliche Anbringen einer Außendämmung hat den Vorteil, dass diese Wärmelecks zuverlässig geschlossen werden, was nicht nur das Schimmelrisiko verringert, sondern auch die Behaglichkeit steigert. Ganz im Gegensatz zur immer noch verbreiteten irrigen Vorstellung, dass eine Dämmschicht das „Atmen“ der Wände verhindert und Feuchteschäden geradezu provoziert.