Bild: Fraunhofer IBP

Im Zuge der Energiewende werden immer mehr Steildächer mit PV-Modulen belegt. Was gut für die Umwelt ist, muss jedoch nicht immer gut für die darunterliegenden Dachschichten sein. Denn eine Belegung der Dachfläche mit einer Solaranlage verändert maßgeblich die Temperaturen in der Dachkonstruktion und somit deren Feuchteverhalten [1]. Eine Aufdach-Solaranlage verschattet die Dachfläche und verhindert somit, dass sich die Ziegel und die darunterliegenden Schichten aufheizen können, weshalb die Dachkonstruktionen vor allem im Sommer deutlich kühler bleiben als vergleichbare Dächer ohne Solaranlage. Bisher war jedoch unklar, inwieweit sich die Temperaturen verändern und wie sich dies auf die Feuchteverhältnisse in der Konstruktion auswirkt. Um dies genauer zu untersuchen, wurden an Steildachkonstruktionen auf dem Freilandversuchsgelände des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik (Fraunhofer IBP) in Holzkirchen Untersuchungen mit realen, Strom produzierenden PV-Anlagen durchgeführt.

Versuchsaufbau in zwei Varianten

An einer 16 Grad nach Nord und Süd geneigten Dachkonstruktion wurden im Freiland-Versuch zwei verschiedene Dachaufbauten mit und ohne PV-Module untersucht. Hierzu wurden an drei Achsen zwischen Traufe und First an unterschiedlichen Positionen im Dachaufbau die Temperaturen gemessen.

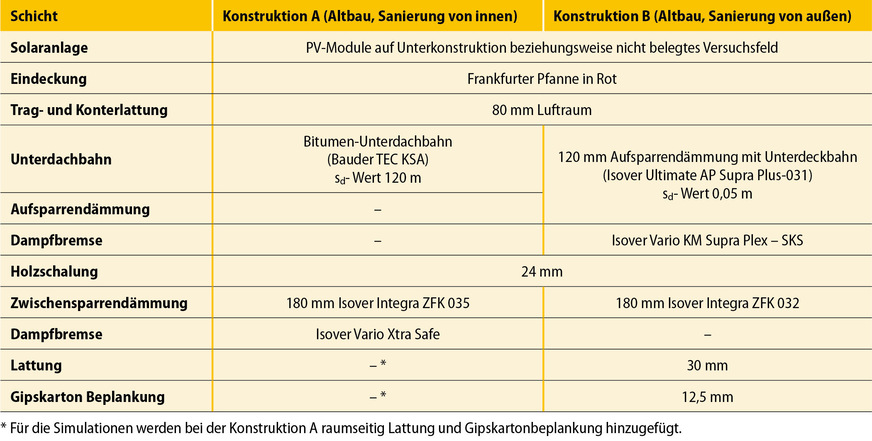

Die Aufbauten beider Konstruktionen sind in der Tabelle in Abb. 3 detailliert beschrieben und einander gegenübergestellt.

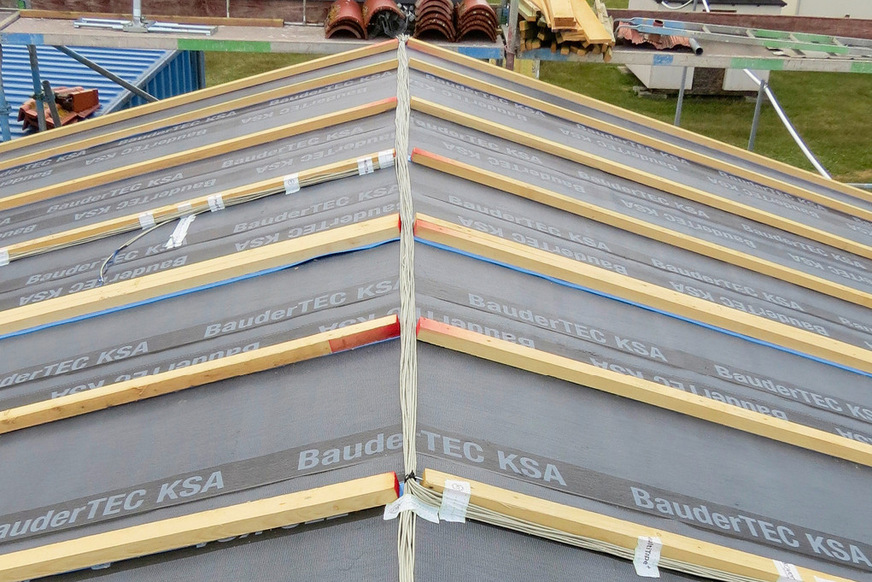

Bis auf den bestehenden Dachstuhl wurden alle Materialien und die Holzschalung erneuert. Abb. 4 zeigt den Aufbau A mit diffusionssperrender Dachbahn und Konterlatten. Da die Dacheindeckung noch fehlt, kann man gut die Temperaturfühler erkennen. Bei der Konstruktion B in Abb. 5 ist auf der linken Dachhälfte noch keine Aufsparrendämmung verlegt – man erkennt die Holzschalung mit der feuchtevariablen Dampfbremse Isover Vario KM Supra Plex-SKS. Auf der rechten Dachhälfte ist bereits die Aufsparrendämmung mit aufkaschierter Unterdeckbahn Isover Ultimate AP Supra Plus aufgebracht worden.

In Abb. 6 ist das Versuchsgebäude mit den fertigen Dachaufbauten und PV-Modulen auf zwei Versuchsfeldern zu sehen – links der Aufbau A mit Zwischensparrendämmung, rechts der Aufbau B mit Aufsparrendämmung. Für aussagekräftige Messungen genügt es, je ein Versuchsfeld von der Traufe bis zum First mit PV-Modulen zu belegen, in dem sich ein klar erkennbares Temperaturprofil ausbildet [3]. Die beiden identischen Dachräume unterhalb der Konstruktionen wurden auf 20 Grad Celsius bei 50 Prozent relativer Feuchte klimatisiert, um praxis-

gerechte Wohnraumbedingungen zu schaffen.

Erkenntnisse aus den gemessenen Temperaturen

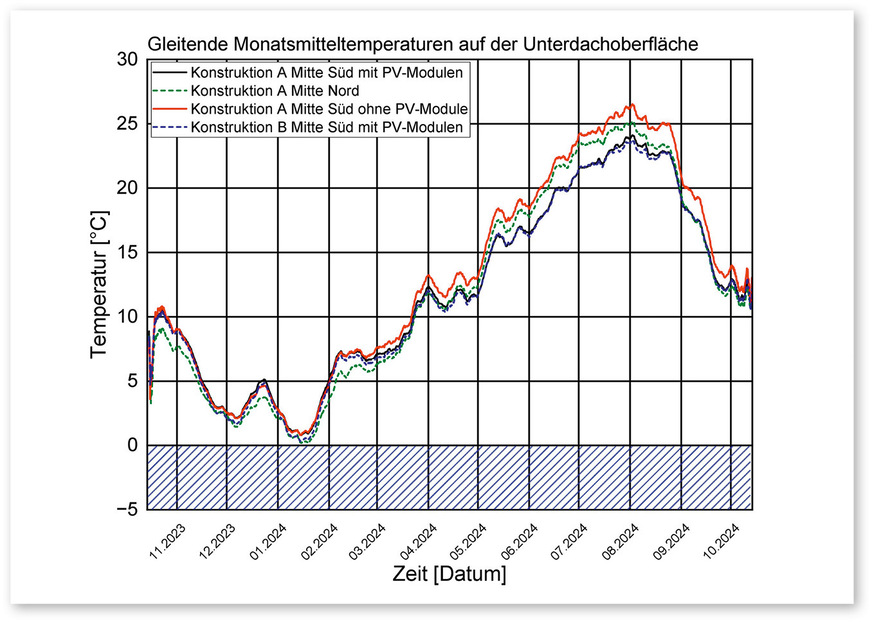

Von Oktober 2023 bis Oktober 2024 wurden die Temperaturen an verschiedenen Positionen in den Dachaufbauten gemessen. Das Diagramm in Abb. 7 bildet für Konstruktion A und B die Temperaturen auf der Unterdachoberfläche in der Mitte zwischen Traufe und First ab – Konstruktion A, Südseite, mit und ohne PV-Module, Nordseite ohne PV und Konstruktion B Süd mit PV. Beim Vergleich der Temperaturen von Konstruktion A jeweils mit und ohne PV fällt auf, dass im Sommer die höchsten Temperaturen auf der Südseite ohne PV-Belegung (rote durchgehende Linie) auftreten und die niedrigsten auf der Südseite mit PV-Modulen (schwarze durchgehende Linie). Auf der Nordseite (grün gestrichelt) liegen die Temperaturen von Frühjahr bis Herbst über denen der mit PV-Modulen belegten Südseite. Bereits hier zeigt sich, dass die geneigte Nordseite ohne PV feuchtetechnisch nicht den kritischsten Fall darstellt.

In den Wintermonaten sind die Unterschiede mit und ohne PV aufgrund der geringen Solarstrahlung nicht nennenswert, wobei hier aufgrund des niedrigeren Sonnenstandes auf der Nordseite leicht niedrigere Temperaturen gemessen werden.

Auch der Vergleich der Temperaturen beider Konstruktionen mit PV (Konstruktion A: Sanierung von innen, schwarze Linie, und Aufbau B: Sanierung von außen, blau gestrichelt) zeigt im Jahresverlauf nur geringe Unterschiede. Dies zeigt, dass die für das Feuchteverhalten maßgeblichen Temperaturen auf dem Unterdach hauptsächlich von der Verschattung durch die PV-Module und weniger durch die darunterliegende Dachkonstruktion beeinflusst werden.

Bewertung des Feuchteverhaltens durch hygrothermische Simulation

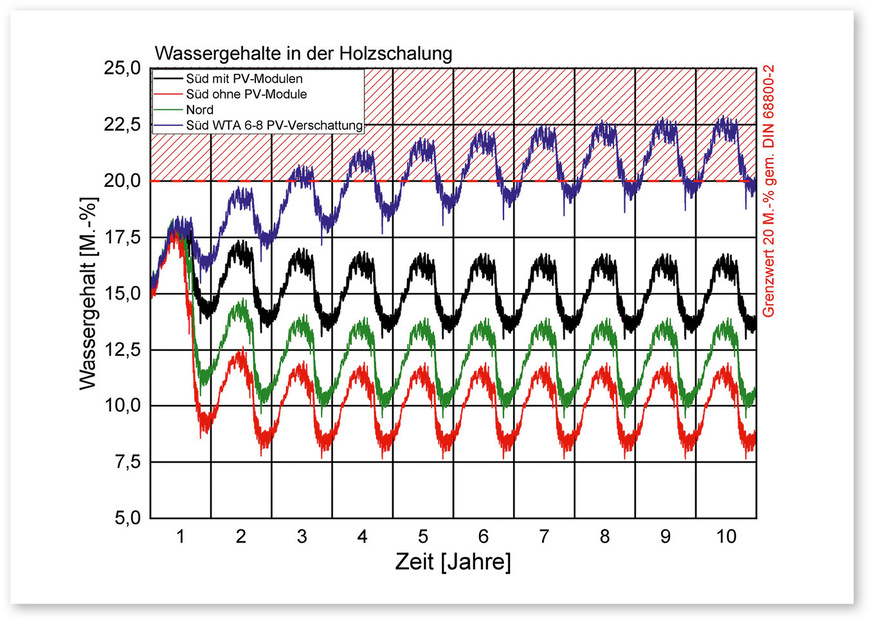

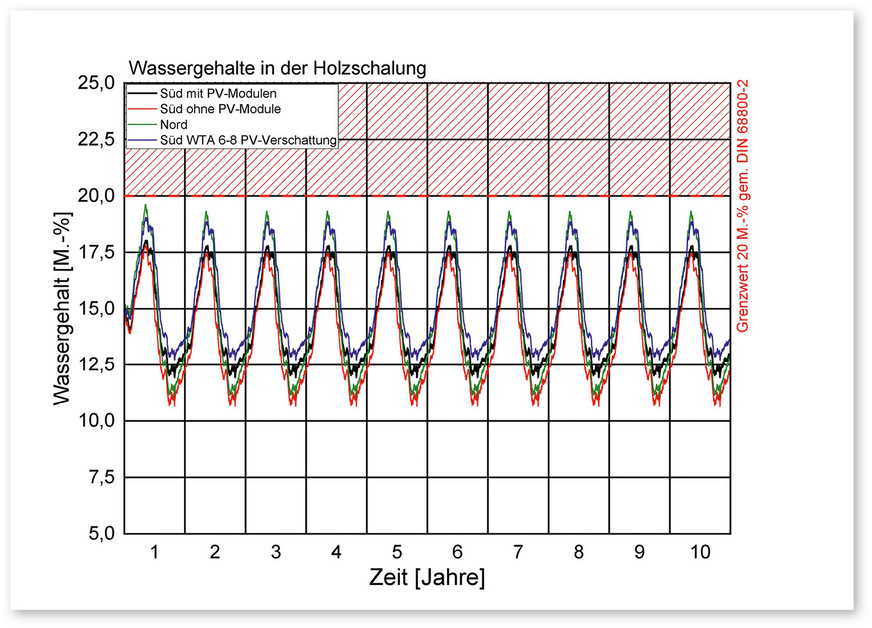

Im nächsten Schritt wurden mittels hygrothermischer Simulation mit WUFI [2] die sich einstellenden Feuchtegehalte in der Holzschalung der beiden untersuchten Dächer (Sanierung von innen und außen) berechnet und bewertet (Abb. 8). Untersucht wurden jeweils vier verschiedene Varianten.

Auf Basis der gemessenen Temperaturen in den Dachkonstruktionen wurden für die Varianten mit PV die Klima- und Strahlungsparameter des hygrothermischen Referenzjahres (HRY) für Holzkirchen so angepasst, dass sich in der Simulation die Bedingungen auf dem Unterdach mit PV-Modulen an der mittleren Position zwischen Traufe und First einstellen. Für die Varianten ohne PV-Module wurden die hygrothermischen Simulationsparameter für hinterlüftete Steildachkonstruktionen gemäß verwendet [3].

Im Vergleich dazu wurden die beiden bisher bereits gelegentlich verwendeten Ansätze zur hygrothermischen Simulation von Steildächern mit PV-Belegung herangezogen: Zum einen eine im selben Winkel geneigte, nach Norden orientierte Dachfläche, bei der zum Teil angenommen wurde, dass sie bereits die kritische Situation darstellt und somit auch die Situation Süd mit PV repräsentiert. Zum anderen der Ansatz nach WTA-Merkblatt 6-8 [4] beziehungsweise für aufgeständerte PV-Module auf Flachdächern [5], der zwar nicht für Steildächer gedacht war, in Ermangelung anderer Untersuchungen jedoch vereinfacht gelegentlich für diese herangezogen wurde.

Das Ergebnis des aus den Messergebnissen abgeleiteten Simulationsansatzes zeigt das Diagramm in Abb. 8 als schwarzen Wassergehaltsverlauf. Dieser liegt im Vergleich zur Variante mit Südorientierung ohne PV-Module (roter Verlauf) in den Spitzen um etwa fünf Masseprozent höher. Der grüne Verlauf zeigt den Wassergehalt bei nach Norden orientierter Dachfläche. Dieser liegt in den Spitzen etwa drei Masseprozent unter dem schwarzen Verlauf und ist dem entsprechend nicht als kritischer Ansatz für die Situation mit PV-Verschattung geeignet.

Der blaue Verlauf zeigt den resultierenden Wassergehalt, wenn die Parameter des WTA-Merkblatts 6-8 für aufgeständerte Solarmodule auf einem Flachdach angesetzt werden. Hier steigt der Wassergehalt über den gesamten Simulationszeitraum an und liegt ab dem dritten Simulationsjahr über dem Grenzwert von 20 Masseprozent der DIN 68800-2 [6]. Ab dem sechsten Simulationsjahr liegt der Wassergehalt in den Spitzen mehr als fünf Masseprozent über dem schwarzen Verlauf. Das zeigt, dass dieser Ansatz zu kritisch und für Steildächer weniger geeignet ist beziehungsweise für eine sinnvolle Bewertung zu weit auf der sicheren Seite liegt.

Einfluss der Materialdaten auf die Simulationsergebnisse

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Simulationsergebnisse immer nur so gut sind, wie die zugrunde gelegten Eingabedaten. Dies betrifft zum einen das Simulationsmodell zur Berücksichtigung von Solaranlagen auf Steildachkonstruktionen, welches aktuell noch für die einfache Anwendung in der Praxis finalisiert und validiert wird. Zum anderen gilt dies natürlich auch für die verwendeten Materialdaten – bei dieser Felduntersuchung besonders die Feuchtevariabilität der verwendeten Dampfbremsen.

Die verschiedenen variablen Dampfbremsen unterscheiden sich oft weniger durch die absolute Spreizung, sondern vor allem durch Lage und Verlauf des Umschlagbereichs von diffusionsoffen zu diffusionshemmend. Dieser ist, wie parallele Untersuchungen gezeigt haben, oft ausschlaggebend für die Funktionalität. Werden bei der Messung zu wenig Stützpunkte verwendet oder bei der Auswertung das Feuchteprofil in der Dampfbremse selbst nicht berücksichtigt, kann das Ergebnis – vor allem bei eher kritischen Konstruktionen, bei denen die genauen Eigenschaften der variablen Dampfbremse entscheidend sind – von den realen Verhältnissen deutlich abweichen und damit zu einer Fehleinschätzung führen. Der für den Feldtest verwendete Datensatz der Isover Xtra Safe basiert auf acht über den gesamten Feuchtebereich verteilten Einzelmessungen. Durch die Überlappung der Messbereiche wird die Auflösung weiter erhöht und sichergestellt, dass der Zusammenhang zwischen Diffusionswiderstand und relativer Feuchte der Bahn zuverlässig und mit der angemessenen Genauigkeit abgeleitet werden kann.

Vorsicht bei kritischen Simulationsergebnissen

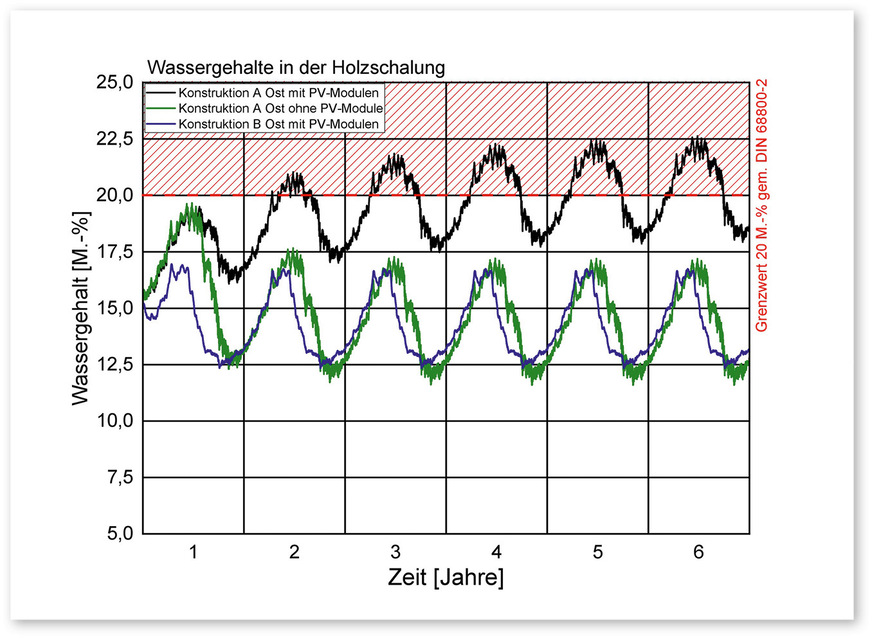

Das Diagramm in Abb. 9 zeigt die simulierten Wassergehaltsverläufe in der Holzschalung der Konstruktion B. Durch den Konstruktionsaufbau mit Aufsparrendämmung sind hier die Unterschiede zwischen den Varianten weniger ausgeprägt als bei der Konstruktion A. Die mithilfe des aus den Messergebnissen abgeleiteten Simulationsansatzes berechneten Wassergehalte sind als schwarzer Verlauf dargestellt. Aufgrund der raumseitig fehlenden Dampfbremse werden im Vergleich zu Konstruktion A in den Spitzen leicht höhere Werte erreicht.

Die simulierten Wassergehalte bei Südorientierung ohne PV sind als roter Verlauf dargestellt. Im Vergleich zum schwarzen Verlauf trocknet diese Variante in den Sommermonaten etwas stärker aus, im Winter werden ähnlich hohe Wassergehalte von um die 17,5 Masseprozent erreicht. Die Simulation bei Nordorientierung führt, ebenso wie der Ansatz gemäß WTA 6-8, in den winterlichen Spitzen zu Wassergehalten von rund 19 Masseprozent. Beide Ergebnisse liegen damit knapp unterhalb des Grenzwertes von 20 Masseprozent gemäß DIN 68800-2.

Bei der Sanierungsvariante führen somit die beiden bisher möglichen vereinfachten Simulationsansätze (Nord und Verschattung nach WTA) zu höheren Wassergehalten in der Holzschalung als die Simulation mit dem neuen Verschattungsansatz. Bei der von innen sanierten Konstruktion A ergaben sich dagegen für diese beiden Varianten deutlich unterschiedliche Ergebnisse. Auch dies macht deutlich, dass es bei Konstruktionen, die keine großen Sicherheiten aufweisen, eine individuelle Bemessung durchaus sinnvoll ist.

Feuchteverhalten in Hamburg

Dachflächen mit PV-Modulen, die eine Ost-West Orientierung aufweisen, haben den Vorteil eines über den Tag gleichmäßigeren Energiegewinns. Dieser Einfluss wurde ebenfalls mittels WUFI untersucht, wozu die von innen sanierte Altbaukonstruktion (Konstruktion A) mit einer diffusionssperrenden Bitumen-Unterdachbahn betrachtet wurde. Beispielhaft wurde hierfür eine 45 Grad nach Ost geneigte Dachfläche in Hamburg als eher strahlungsärmerer Standort mit und ohne Solaranlage simuliert.

Das Diagramm in Abb. 10 zeigt die resultierenden Wassergehaltsverläufe ohne (grün) und mit PV-Belegung (schwarz). Es zeigt sich, dass die Konstruktion ohne Solaranlage langfristig geringe Wassergehalte aufweist und somit funktionsfähig ist. Die nachträgliche Belegung mit PV-Modulen führt jedoch trotz feuchtevariabler Dampfbremse auf der Raumseite zu ansteigenden Wassergehalten in der Schalung. Bereits im zweiten Jahr wird der Grenzwert von 20 Masseprozent überschritten. Die feuchtevariable Dampfbremse wirkt sich generell positiv auf das Feuchteverhalten der Dächer aus – es kann aber nicht pauschal angenommen werden, dass jede Konstruktion mit einer feuchtevariablen Dampfbremse in Kombination mit PV-Modulen funktioniert. Die Feuchtesicherheit einer Konstruktion nach DIN 4108-3 [7] ist daher, wie oben bereits erwähnt, im Zweifel individuell zu prüfen.

Im Vergleich dazu zeigt der blaue Verlauf die Wassergehalte bei Sanierung von außen (Konstruktion B) mit PV-Verschattung unter sonst identischen Randbedingungen. Hier bleiben die Feuchteverhältnisse in der Holzschalung auf einem ähnlichen Niveau wie bei Variante A ohne PV-Module und daher langfristig im unkritischen Bereich. In diesem Fall wäre also die Sanierung von außen feuchtetechnisch günstiger als die Sanierung von innen.

Fazit

Die Freilanduntersuchungen zeigen, dass die Temperaturen im Unterdach durch die PV-Module deutlich reduziert werden und sich dadurch kritischere Feuchtesituationen in der Dachkonstruktion einstellen. Weiterhin wurde festgestellt, dass eine vereinfachte Simulation der geneigten Nordorientierung günstigere und der Ansatz nach WTA-Merkblatt 6-8 für verschattete Flachdachkonstruktion eher zu kritische Bedingungen aufweist. Beide sind dementsprechend nicht für die genaue Bewertung von Steildächern mit Solaranlagen geeignet.

Vor allem unsanierte oder von innen sanierte Altbaukonstruktionen, die außen eine diffusionssperrende Bahn aufweisen, sind diesbezüglich kritisch. Feuchtevariable Dampfbremsen auf der Raumseite entschärfen die Situation, sind aber, wie die Simulationen gezeigt haben, keine pauschale Garantie für die feuchtetechnische Funktionalität. Auf jeden Fall muss auf eine sorgfältig ausgeführte Luftdichtigkeit geachtet werden, da die Dächer durch die Belegung mit Solarmodulen häufig in einen sensiblen Bereich verschoben werden, wodurch sie empfindlich auf eindringende Feuchte infolge von Luftströmungen reagieren.

Die Funktionsfähigkeit von Steildachkonstruktionen mit PV-Modulen hängt vom Konstruktionsaufbau, den Materialien, der Neigung und Orientierung sowie vom Standort ab. Daraus wird deutlich, dass die oben beschriebenen Konstruktionstypen generell daraufhin zu prüfen sind, ob sie sich feuchtetechnisch für die Nachrüstung mit Solaranlagen eignen.

Hierfür sind neben geeigneten Simulationsparametern, die das Verhalten von Steildächern mit Solarmodulen adäquat abbilden, auch genaue Materialkennwerte, vor allem für feuchtevariable Dampfbremsen, erforderlich. Denn wie sich gezeigt hat, sind hier vor allem die Lage des Umschlagbereichs von feuchtevariablen Dampfbremsen von diffusionsoffen zu diffusionshemmend und nicht nur die sich im Trocken- und Feuchtbereich einstellenden Diffusionswiderständen ausschlaggebend für die Funktionalität.

Das Simulationsmodell wird aktuell noch validiert und ist voraussichtlich Anfang 2026 verfügbar. Es bietet künftig die Möglichkeit, Steildächer mit Solaranlagen individuell hygrothermisch zu bemessen und zu überprüfen, ob sie für eine Belegung geeignet sind oder ob gegebenenfalls eine entsprechende Vorsorge zu treffen ist.

Das Projekt wurde von der Saint-Gobain Isover G+H AG gefördert.

Literatur und Quellen

[1] Kölsch, Philipp; Daniel Zirkelbach; Christian Bludau: IBP-Mitteilung 585, 52 (2025), Risikopotential von Steildachkonstruktionen mit Solaranlagen, Fraunhofer Institut für Bauphysik (IBP), 2025

[2] Künzel, Hartwig M.: Verfahren zur ein- und zweidimensionalen Berechnung des gekoppelten Wärme- und Feuchtetransports in Bauteilen mit einfachen Kennwerten, Dissertation Universität Stuttgart, 1994

[3] Kölsch, Philipp: Hygrothermische Simulation von hinterlüfteten Steildächern mit effektiven Übergangsparametern, Fraunhofer Institut für Bauphysik (IBP), 2017

[4] WTA-Merkblatt 6-8, Feuchtetechnische Bewertung von Holzbauteilen – vereinfachte Nachweise und Simulation, August 2016

[5] Bludau, Christian; Philipp Kölsch: Verschattung von Holzflachdächern, in: Tagungsband zum 5. Internationalen Holz[Bau]Physik-Kongress 2014, Leipzig, 2014

[6] DIN 68800-2:2022-02: Holzschutz – Teil 2: Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau, Berlin, Beuth Verlag, 2022

[7] DIN 4108-3:2024-03 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz - Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung, Berlin, Beuth Verlag, 2024

Quelle: Fraunhofer IBP

Bild: Fraunhofer Institut für Bauphysik (IBP)

Bild: Fraunhofer Institut für Bauphysik (IBP)

Bild: Fraunhofer IBP

Bild: Fraunhofer IBP

Bild: Fraunhofer IBP

Bild: Fraunhofer IBP

Bild: Fraunhofer IBP

Kurz und knackig

Die Module von PV-Anlagen verändern das Klima im Steildach: Durch die Eigenverschattung der Dachfläche bleiben die Konstruktionen kühler, was das Feuchteverhalten beeinflusst. Um diese Effekte zu verstehen, führte das Fraunhofer IBP in Holzkirchen einen einjährigen Freilandversuch mit unterschiedlichen Dachaufbauten durch. Die Ergebnisse zeigen: Altdächer mit Aufsparrendämmung oder von innen sanierte Konstruktionen mit diffusionssperrenden Schichten reagieren kritisch. Feuchtevariable Dampfbremsen können zwar entlasten, bieten aber keine pauschale Sicherheit. Das Fazit: Jede Steildachkonstruktion mit PV-Belegung sollte individuell bauphysikalisch geprüft werden, um Schäden durch Feuchtigkeit langfristig zu vermeiden.

Philipp Kölsch

studierte Versorgungs- und Gebäudetechnik an der FH München sowie Energie Effizienz Design an der FH Augsburg. Er ist seit 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Hygrothermik am Fraunhofer Institut für Bauphysik in Holzkirchen. Seine beruflichen Schwerpunkte liegen auf Feuchteschutz und Bauen in anderen Klimazonen, Dauerhaftigkeit von Konstruktionen und deren Bewertung durch hygrothermische Simulation sowie dem Erstellen empirischer Simulationsmodelle auf Basis von Freilanduntersuchungen. Seit 2015 beschäftigt er sich mit der Thematik der konvektiven Feuchtebilanzierung in Leichtbaukonstruktionen.

Bild: Philipp Kölsch

Daniel Zirkelbach

studierte Bauingenieurwesen an der TU München und hat im Oktober 2016 an der Universität Stuttgart promoviert. Von 2001 bis 2004 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer Institut für Bauphysik in Holzkirchen, seit 2004 Gruppenleiter, seit 2007 stellvertretender Leiter der Abteilung Hygrothermik und seit 2024 Technischer Leiter des Feuchtelabors. Berufliche Schwerpunkte: Feuchteschutz und Dauerhaftigkeit sowie deren Prognose durch hygrothermische Simulation, geeigneten Bewertungsmodelle und Materialkennwerte. Bestellter Sachverständiger des DIBt, Mitglied des Normengremiums der DIN 4108-3 sowie der WTA-Arbeitsgruppen Innendämmung im Bestand und Feuchtetechnische Bemessung von Holzbaukonstruktionen, Lehrauftrag Feuchteschutz an der Hochschule München.

Bild: Daniel Zirkelbach

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum Thema finden Sie auch in unserem Dossier Bauphysik mit Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/bauphysik