Die Stadt Verl im Regierungsbezirk Detmold, inmitten des Bermudadreiecks Gütersloh, Bielefeld und Paderborn gelegen, zählt aufgrund fortwährend hoher Gewerbesteuereinnahmen zu den finanzstärksten Kommunen Nordrhein-Westfalens. Die Einnahmen sprudeln nicht nur von Großunternehmen wie dem Küchenmöbelhersteller Nobilia oder dem Türen- und Torhersteller Teckentrup, sondern speisen sich auch aus einem starken Mittelstand. Das spiegelt sich nicht nur in der Kaufkraft seiner Einwohner wider – immerhin die dritthöchste im Kreis Gütersloh –, sondern auch im gut gefüllten Stadtsäckel: Für ihre Liquiditätssicherung benötigt die Stadt keinerlei Kredite. Bei den öffentlichen Investitionen hat das Thema Bildung hohe Priorität: Im Kernhaushalt der Stadt ist das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes Nordrhein-Westfalen als Investitionskredit abgebildet.

Das alles muss man wissen, um zu verstehen, warum es Verl gelingt, sich von dem allgemeinen Bild klammer deutscher Kommunen abzusetzen, deren öffentliche Liegenschaften und insbesondere Schulen oftmals ein trauriges Bild abgeben.

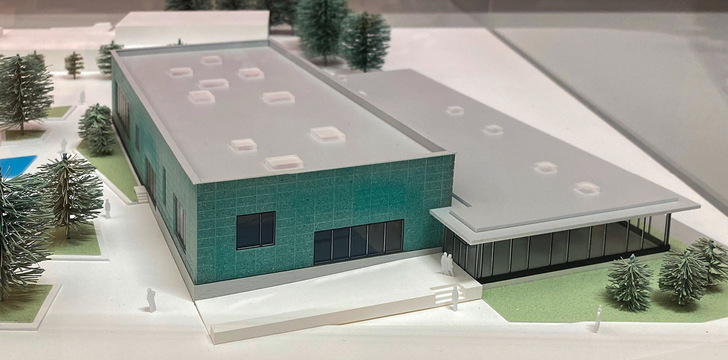

Jüngstes und zugleich größtes Bauprojekt in der Geschichte der „Ölbachstadt“, wie der Volksmund sie wegen ihrer Lage am Ölbach auch nennt, ist der Umbau und die Erweiterung der Gesamtschule inklusive eines Veranstaltungsraumes sowie der Neubau eines Hallenbades, das nicht nur von den Schülern, sondern auch von Vereinen und Bürgern nebst umliegenden Gemeinden genutzt werden soll. Den hierfür ausgeschriebenen Wettbewerb konnte das Büro Krieger Architekten aus Velbert für sich entscheiden.

Effizienz und Ästhetik im Dienst der Forschung

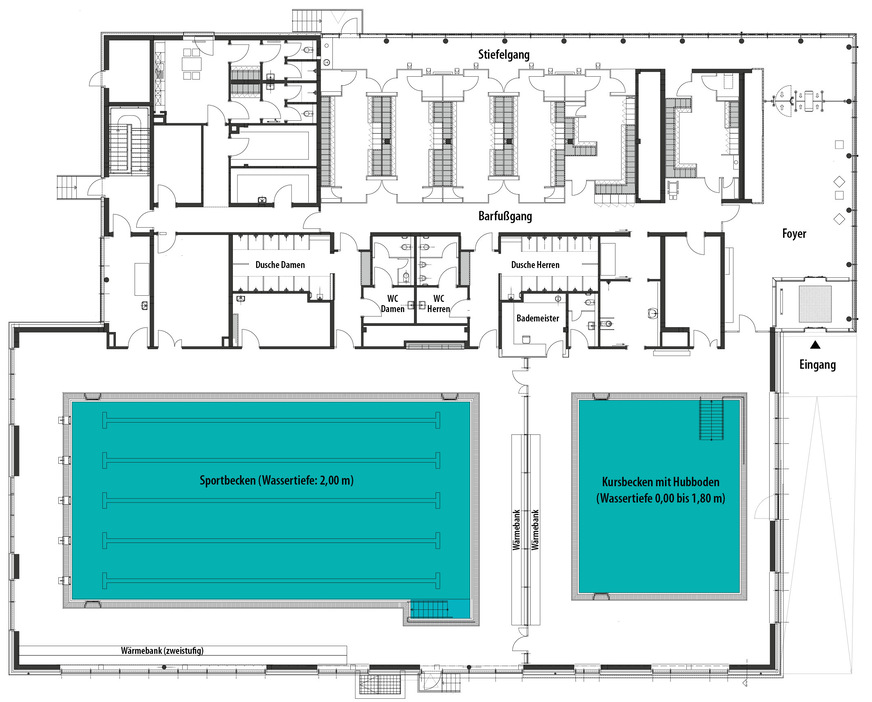

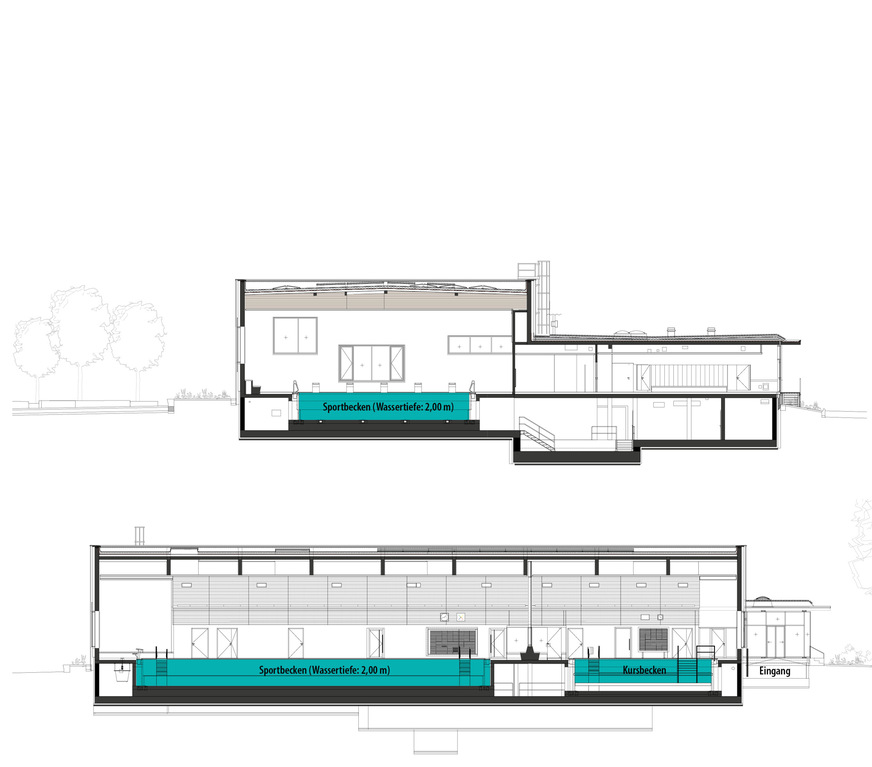

Das Besondere an dem Hallenschwimmbad sind allerdings nicht die beiden Becken aus Edelstahl – ein 25-Meter-Becken mit fünf Bahnen und ein zwölf mal zehn Meter großes Mehrzweckbecken mit Treppe und Hubboden –, sondern das mit PV-Modulen umhüllte Gebäude. Die farbigen Dünnschichtpaneele an den Fassaden (88 kWp) produzieren zusammen mit den Modulen auf dem Flachdach (80 kWp) gemäß den Berechnungen übers Jahr etwas mehr als 100 MWh elektrische Energie. So können bei einem prognostizierten Verbrauch des Hallenbades von 250 MWh pro Jahr rein bilanziell 41 Prozent des elektrischen Energiebedarfes direkt vor Ort erzeugt werden.

Neben der nachhaltigen Energieerzeugung steht für die Stadt auch die gestalterische Integration im Fokus. „Wir haben gezielt farbige Solarmodule ausgewählt, die anstelle der herkömmlichen Fassadenelemente installiert werden. Dies erfüllt einen architektonischen Anspruch und ermöglicht gleichzeitig den nachhaltigen Betrieb des Gebäudes“, erläutert Diplom-Architektin Karin Striewe, Fachbereichsleiterin Gebäudemanagement der Stadt Verl, die der GEB-Redaktion freundlicherweise auch für ein Kurzinterview zur Verfügung stand (siehe Kasten).

Um die Erfahrungen aus dem Projekt der Wissenschaft und somit letztlich auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, schloss die Stadt Verl mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) einen Kooperationsvertrag.

Dessen Beratungsstelle für bauwerkintegrierte Photovoltaik (BAIP) hat die Stadt schon frühzeitig bei der Planung unterstützt. Darüber hinaus sollen gezielt Daten erfasst werden – zum Beispiel zu den solaren Einstrahlungsbedingungen, Verschattungen und anderen Faktoren, die den Ertrag der Module beeinflussen.

Für das HZB bietet diese Kooperation Zugang zu technischen, aber auch sozialen Erkenntnissen des Reallabors „Solarfassade Hallenbad“. Die Daten sollen auch mit Erkenntnissen beispielsweise aus dem HZB-eigenen Reallabor für BIPV in Berlin-Adlershof mit seinen knapp 50 kWp installierter Leistung und einem Jahresertrag von rund 30 MWh verglichen werden, um die Erfahrungen auf zukünftige Projekte mit gebäudeintegrierter Photovoltaik übertragen zu können.

Gesamtschule mit pädagogischem Konzept

Derzeit laufen im Innenbereich die Arbeiten auf Hochtouren: Fliesenleger, Trockenbauer, Maler und andere Handwerker sind mit den Finish-Arbeiten voll beschäftigt. Auch die Haustechnik ist bald so weit installiert, dass der Probebetrieb schrittweise starten kann. Das Fassadengerüst ist inzwischen abgebaut und die Außenanlagen nehmen allmählich Form und Gestalt an. Für den April ist die Eröffnung geplant – ob das klappt, hängt natürlich auch vom Wetter ab.

Parallel schreiten in unmittelbarer Nachbarschaft der Umbau und die Erweiterung der Gesamtschule voran. Am Ende soll der neue Gesamtschulbau dem angestrebten pädagogischen Konzept durch eine neue schulische Mitte, einem Selbstlernzentrum sowie vielen Lern- und Differenzierungsräumen Rechnung tragen. Anstelle des pädagogischen Zentrums und einer Aula wird ein multifunktionales Veranstaltungszentrum errichtet, bestehend aus einem Mehrzweckraum und einem Saal, unterteilt durch eine mobile Trennwand. Bei Bedarf lässt sich diese komplett öffnen und ermöglicht so eine Saalnutzung für bis zu 800 Personen. Platz genug für die Verler Schulen und Vereine, um Veranstaltungen wie zum Beispiel Lesungen oder Theaterstücke aufzuführen.

Bild: Krieger Architekten

Effizientes Fassadenkleid, das zudem gut dämmt

Die Photovoltaik-Bekleidung der Fassaden des Hallenbades – das übrigens über Fernwärme aus erneuerbaren Energien und Abwärme beheizt wird – besteht aus grün gefärbten, rahmenlosen und etwa 17 Kilogramm schweren BIPV-Modulen im Glas-Glas-Design (bauwerksintegrierte Photovoltaik, BIPV). Diese benötigen am Frontglas keine mechanische Klemmung, sondern werden über ein rückseitiges Befestigungssystem gehalten, das mit allen gängigen Fassadenunterkonstruktionen kompatibel ist (Backrail-System für Hook-in-Montage). Die stromliefernden Module stammen von dem in Torgau ansässigen Hersteller Avancis, der sie unter dem Markennamen Skala vertreibt.

Die 664 × 1.587 mm großen und 38 mm schlanken Module sind vom TÜV Rheinland zertifiziert und verfügen über eine kombinierte Zulassung – sowohl für das Produkt als auch für die Bauart als geklebte Glaskonstruktion. Der Wirkungsgrad der Dünnschichtmodule (Zelltyp: CIGS) variiert je nach Nominalleistung (125 bis 150 W) zwischen 11,9 und 14,2 Prozent (gemessen bei geringer Strahlungsintensität).

Zwischen Stahlbetonwand und den Dünnschichtmodulen, die an einer hinterlüfteten und thermisch getrennten Aluminium-Unterkonstruktion eingehängt sind, gewährleisten 180 mm dicke Mineralwolle-Dämmplatten mit außenseitig schwarzer Vlieskaschierung den Wärmeschutz der Gebäudehülle. So erreicht die Wandkonstruktion insgesamt einen U-Wert von 0,23 W/(m²K). Die Pfosten-Riegel-Glasfassade aus Aluminium mit 3-Scheiben-Wärmeisolierverglasung kommt auf einen UCW-Wert von 0,75 W/(m²K).

Das Warmdach über der Schwimmhalle besteht aus einer Holzbinderkonstruktion mit Tragschale aus Trapezblech und erreicht mit 260 mm Hartschaumdämmplatten (WLG 035) einen U-Wert von 0,13 W/(m²K). Auf dieser Dachfläche sind die erwähnten PV-Module installiert. Die Stahlbeton-Dachkonstruktion des etwas niedrigeren Baukörpers mit den Nebenräumen (Umkleide, Duschen, Toiletten) hingegen ist extensiv begrünt und erreicht einen U-Wert von 0,13 W/(m²K).

Architektur und Effizienz – das ewige Spannungsfeld

Ein wichtiger Punkt bei der Planung des Hallenbads war die barrierefreie Zugänglichkeit sowie die Erreichbarkeit mit ÖPNV und Fahrrädern. Da das Hallenbad vorwiegend von Schülern der Gesamtschule genutzt wird, sollte die Einsehbarkeit des Schwimmbereiches von außen soweit eingeschränkt sein, dass ihre Intimität geschützt bleibt. Für Architekten bedeutet so eine Vorgabe stets die schwierige Suche nach dem Kompromiss zwischen maximaler Tageslichtnutzung und Sichtschutz von außen.

Wählt man große Glasflächen, müssen diese zumindest im unteren Bereich semitransparent oder anderweitig blickgeschützt sein. Reduziert man hingegen die Glasflächen, sind diese so geschickt anzuordnen, dass einerseits die Tageslichtverhältnisse im Innenraum ohne Kunstlicht ausreichen, andererseits die Fassadengestaltung die Schutzziele erfüllt und trotzdem eine ansprechende Gestaltung erreicht wird.

Bei der Schwimmhalle in Verl trugen die farbigen BIPV-Module in spielerischer Leichtigkeit die Last des Kompromisses: Die opaken Flächen sind durch die solare Energiegewinnung optimal genutzt, wirken aber durch die grün eingefärbten, gläsernen Dünnschichtmodule leicht und zugleich kontrastreich. Zusammen mit den transparenten Öffnungen ergibt sich eine rundum homogene Fläche aus Glas mit äußerst filigraner Fugentechnik und akribischen Eckdetails.

Bleibt nur zu hoffen, dass die hochwertige Fassade von wilden Graffitis heranwachsender Street-Art-Künstler verschont bleibt – zwar lassen sich beschädigte Paneele ohne größere Probleme austauschen, jedoch geht unmittelbar nach dem Aufsprühen von Farbe deren Wirkungsgrad in den Keller. Da zeigt sich schnell, wie erfolgreich das von der Stadt Verl angestrebte pädagogische Konzept diesbezüglich funktioniert.

Man kann nur wünschen, dass sich andere Kommunen an diesem Projekt ein Beispiel nehmen – das mit 16,6 Millionen Euro an Baukosten sicher nicht als kostengünstig, dafür aber als energetisch vorbildlich zu werten ist. Es ist zudem ein Pilotprojekt, das wichtige Erkenntnisse zur bauwerksintegrierten Photovoltaik liefert, ohne diese der Ästhetik zu opfern. Wer, wenn nicht die Stadt Verl, kann sich so etwas leisten?

Bild: Krieger Architekten

Bild: Krieger Architekten

Bild: Krieger Architekten

Bild: Krieger Architekten

Bild: Krieger Architekten

Bild: Krieger Architekten

Bild: Krieger Architekten

Bautafel

Gebäude- und Energiekennwerte

Nettovolumen V: 17.283,8 m²

Nettogrundfläche ANGF: 3.969,3 m²

thermische Hüllfläche: 5.782,3 m²

Geschosshöhe: 4,15 m

jährl. Primärenergiebedarf: 22,63 kWh/(m²a)

jährl. Endenergiebedarf: 87,01 kWh/(m²a)

Endenergiebedarf nach Energieträgern:

mittlere U-Werte:

Vier Fragen zu dem Projekt an Karin Striewe, Leiterin Fachbereich Gebäudemanagement, Stadt Verl

Frau Striewe, was gab den Ausschlag, bei dem Hallenbad die PV-Module nicht nur klassisch auf dem Flachdach zu installieren, sondern auch die komplette Fassade damit zu bekleiden?

In den politischen Beratungen über die Fassade wurden zunächst verschiedene gestalterische und praktische Aspekte diskutiert. Im Laufe der Debatte kam dann in der Verwaltung die Idee auf, der Fassade auch eine funktionale Rolle zu geben. So entstand der Vorschlag, eine Photovoltaik-Fassade einzusetzen. Je mehr wir uns mit dieser Möglichkeit beschäftigt haben, desto klarer wurde, dass so eine Lösung nicht nur gut aussehen kann, sondern auch spannende wissenschaftliche Chancen mit sich bringt.

War es denn schwierig, diesen finanziellen Mehrbedarf gegenüber dem Stadtrat zu rechtfertigen? Bei den Kommunen sitzt das Geld ja sonst nicht so locker.

Die Idee, mit einer neuen und noch wenig verbreiteten Technologie ein Leuchtturmprojekt zu schaffen, überzeugte auch die Politik. Trotz der geringeren Erträge im Vergleich zu Dach-PV-Anlagen entschied sich der Rat der Stadt, das Projekt zu fördern und die gute finanzielle Lage der Kommune zu nutzen, um die Weiterentwicklung der PV-Technologie wissenschaftlich zu unterstützen.

Durch die Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin ergeben sich ja auch praxisnahe Erkenntnisse für den Betrieb und vielleicht weitere kommunale Gebäudeprojekte. Ist die solare Eigenstromversorgung denn ein entscheidendes Puzzleteil der kommunalen Wärmeplanung in Verl?

Die Eigenstromversorgung ist ein zentraler Baustein für die Stadt Verl auf dem Weg zur CO₂-Neutralität. Photovoltaik auf Dachflächen gehört daher bei unseren Neubauten inzwischen zum Standard.

Wie bewerten benachbarte Kommunen Ihren mutigen Schritt? Haben Sie vielleicht sogar schon interessierte Nachahmer?

Bislang ist uns keine andere Kommune in der Nachbarschaft bekannt, die ein ähnliches Projekt plant oder umgesetzt hat.

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in unserem Dossier Fassade mit -Beiträgen und News aus dem GEB: