Seit zwei Jahrtausenden begleitet und prägt der Baustoff Beton das Bauen – schon die Baumeister der römischen Imperatoren wussten die Rezeptur aus Sand, Wasser, gebranntem Kalk und Steinbrocken für deren Prestigeprojekte zu nutzen. Doch erst die Erfindung des Portlandzements als hydraulischem Bindemittel (1824 patentiert) und die Entwicklung der Stahlbetonbauweise machten den Verbundwerkstoff derart populär, dass er ab dem 19. Jahrhundert den Hoch-, Tief- und Ingenieurbau grundlegend veränderte, präge und dominierte. Er ist für das Bauen so unentbehrlich geworden wie die Kunststoffe, in mancher Hinsicht ist er aber auch genauso umstritten.

Dass es nach den Jahren des Wiederaufbaus einen Werbeslogan brauchte, der darauf verwies, es komme beim Beton darauf an, was man daraus mache, zeugt auch von den negativen Folgen allzu ungezügelter Betonarchitektur. Unansehnliche Rostfahnen und Abplatzungen an Betonoberflächen trübten zuweilen den Sichtbetonhype, egal ob als aalglatt geschalte Oberfläche oder provokanter, ruppiger Béton brut. Zuletzt geriet der Beton in die Kritik wegen seiner miesen CO₂-Bilanz bei der Zementherstellung und des hohen Bedarfs der knapper werdenden Ressource Sand. Doch die Branche reagiert und arbeitet an nachhaltigen Rezepturen beziehungsweise sucht nach Wegen, das Kohlenstoff-Emissionsproblem beispielsweise durch „Carbon Capture and Storage“ (CSS) zu lösen.

Beton ist nicht gleich Beton

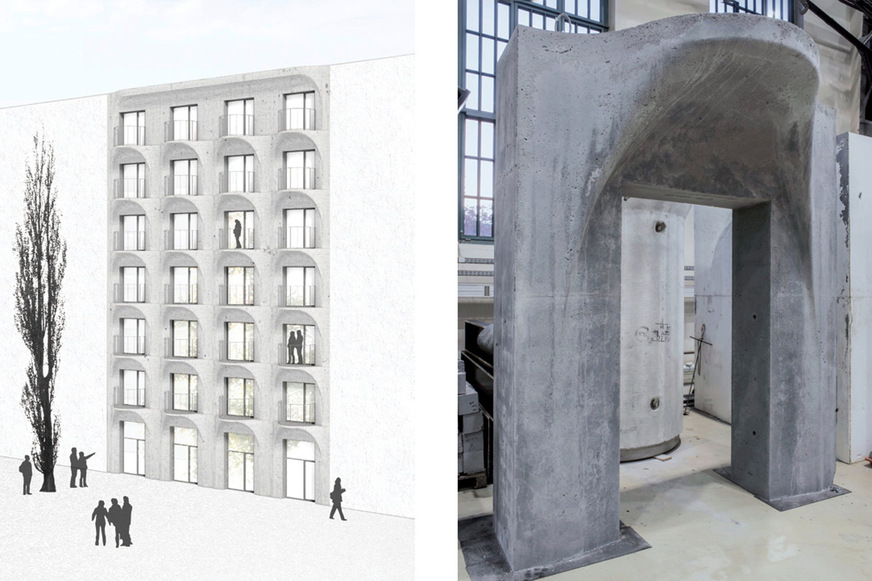

Auch die Entwicklung von Leicht- und Infraleichtbetonen kann durch einen reduzierten, klinkerarmen Zementanteil dazu beitragen, die CO₂-Bilanz der Betone zu verbessern. Ein weiterer entscheidender Vorteil: Betone mit leichter Gesteinskörnung wie Schaumglasschotter, Tuffstein, Bims, Blähglas oder Blähton haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit. Sie gewährleisten den Wärmeschutz der Außenwand ohne zusätzliche Dämmschichten, ermöglichen also monolithisches und somit einfaches Bauen, was komplizierte Anschlüsse und Details vermeidet (Abb. 1).

Die im Infraleichtbeton (infra-lightweight concrete, ILC) verbackenen Luftporen bewirken nicht nur den Dämmeffekt, sondern erleichtern auch die Karbonatisierung. Daher kann die Bewehrung nicht ausschließlich über die Betondeckung vor Oxidation geschützt werden, sondern muss zum Beispiel feuerverzinkt sein. Die schnellere Karbonatisierung hat aber Vorteile, weil der ILC somit CO₂ aus der Luft bindet. Die Karbonatisierungsgeschwindigkeit wird aktuell an der TU Berlin erforscht. Erste Ergebnisse von Proben an gebauten Bauteilen lassen darauf schließen, dass der ILC das bei der Zementproduktion emittierte CO₂ innerhalb von 50 Jahren wieder aufnimmt.

Grundsätzlich werden Leichtbetone nach ihrem Gefüge in haufwerksporige und gefügedichte (konstruktive) Leichtbetone unterschieden und übergeordnet auch als Dämmbeton bezeichnet. Während die Gesteinskörnungen der haufwerksporigen Leichtbetone (lightweight aggregate concrete, LAC) über das Bindemittel (Zementstein) nur punktuell verkittet sind, ähnelt das Gefüge von Leichtbetonen (lightweight concrete, LC) den Normalbetonen (normal concrete, NC). Die sehr leichten Zuschlagstoffe wie Blähton oder Blähglas verbessern jedoch die wärmedämmenden Eigenschaften der Leichtbetone erheblich.

Daneben gibt es noch die Gruppe der Porenleichtbetone (Schaumbetone) sowie der Porenbetone, denen keine grobe Gesteinskörnung beigemischt ist. Das Aufschäumen der Zementmatrix erfolgt bei Porenleichtbetonen mittels Schaumbildnern, bei Porenbetonen erfolgt dieser Prozess über Treibmittel (Aluminium).

Infraleichtbeton zählt zur Gruppe der gefügedichten Leichtbetone. Durch seine geringe Trockenrohdichte unter 800 kg/m³ grenzt er sich von den nach DIN EN 206 [1] definierten Leichtbetonen (Trockenrohdichten von 800 kg/m³ bis 2.000 kg/m³) ab – darin begründet sich auch die Vorsilbe „infra“ (lat. unterhalb/unter) in Anlehnung an das Lichtspektrum. Seine Zusammensetzung erschöpft sich nicht in den klassischen Zuschlägen Zementstein (also Zement plus Wasser) und (leichter) Gesteinskörnung. Zur Rezeptur gehören auch Betonzusatzstoffe wie beispielsweise Silikastaub sowie Betonzusatzmittel (Fließmittel, Stabilisierer und/oder Luftporenbildner). Letztere bilden eine porosierte Zementsteinmatrix und reduzieren so das spezifische Gewicht. Dem Fließmittel verdankt der ILC seine selbstnivellierende Konsistenz, die das Verdichten mit Innenrüttlern beim Betonieren überflüssig macht. Der Stabilisierer erhöht die Zementviskosität und verhindert somit, dass sich der Frischbeton entmischen kann – ein entscheidender Punkt beim Leichtbeton, dessen leichte Gesteinskörnung ansonsten aufschwimmen würde. So stabilisiert sich der Leim und die Luftporen bleiben darin eingeschlossen. Der Luftporenbildner verwandelt die Luftbläschen in Mikroluftporen und verteilt sie gleichmäßig, was den Leim zusätzlich stabilisiert.

Je dicker Außenwände aus ILC sind, desto besser dämmen sie und desto stärker sind sie statisch belastbar – trotz ihrer geringen Rohdichte. Gebäude aus Leichtbeton benötigen also keine zusätzliche Wärmedämmung, vermeiden Wärmebrücken und versprechen sommers wie winters ein angenehmes Raumklima. Zu den weiteren günstigen bauphysikalischen Eigenschaften zählen ein guter Brand- und Schallschutz. Dass solche monilothischen Konstruktionen sehr dauerhaft und am Ende ihres Lebenszyklus ohne aufwändige Trennverfahren komplett recycelbar sind, entspricht den Anforderungen an das nachhaltige Bauen.

Bild: TU Berlin / Philip Rieseberg

Die Renaissance des Leichtbetons

Leichtbetone sind keine Erfindung des 21. Jahrhunderts – das früheste und zugleich wohl bekannteste Leichtbetontragwerk ist die Kuppel des Pantheons in Rom, von Kaiser Trajan im Jahr 114 nach Christus begonnen und etwa zehn Jahre später unter Hadrian fertiggestellt. Um das Gewicht der Kuppelschale zu reduzieren, verwendeten die Römer Tuffstein als leichte Gesteinskörnung für ihr „Opus Caementitium“ [2].

Wie so vieles, das die römische Baukunst hervorbrachte, geriet auch der antike Leichtbeton in Vergessenheit. Es sollte bis zum ersten Weltkrieg dauern, bis er wieder auftauchte – diesmal aber, um nicht unterzutauchen. Weil Stahl teuer war und man zudem Gewicht sparen wollte, bauten die U.S.-Amerikaner damals Schiffe aus Leichtbeton. Darunter die SS Selma, ein 7.500 Tonnen schweres und 132 Meter langes Tankschiff. Zwar wurde es erst fertig, als die Tinte unterm Friedensvertrag von Versailles trocken war, aber die Gesteinskörnung aus Tonschiefer hielt den Öltanker noch einige Jahre für zivile Transporte sicher über Wasser und führte letztlich dazu, dass Leichtbeton den Weg zurück in den Hochbau fand.

Bereits 1929 entstand als erstes Hochhaus aus Leichtbeton das Park Plaza Hotel in St. Louis. Bekannter sind hingegen die knapp 80 Meter hohen und 1964 fertiggestellten Zwillings-Wohntürme der Marina City in Chicago, deren schuppige Architektur an zwei riesige Maiskolben erinnert (Abb. 2). Gerade bei Hochhäusern zahlt sich die Gewichtsersparnis von Tragwerken aus Leichtbeton wortwörtlich aus, weil die Gründungen weniger aufwendig und somit sparsamer ausfallen können. Leichtere Tragwerke können im Versagensfall aber auch Leben retten – was sie für die Bauwerkskonstruktion in erdbebengefährdeten Gebieten interessant macht.

Je dicker die ILC-Wand, desto besser trägt und dämmt sie

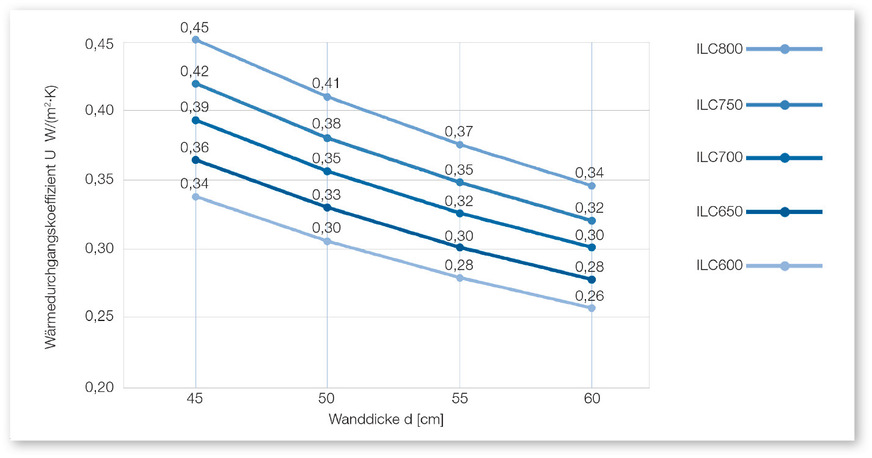

Ähnlich wie bei Stahlbeton handelt es sich bei Infraleichtbeton um ein Kompositmaterial aus Beton und Stahl, also um einen Materialverbund aus zwei Grundbaustoffen. Er ist genauso wie konventioneller Beton gieß- und formbar, vermag Lasten abzutragen und Spannweiten zu überbrücken. Hinzu kommt aber seine dämmende Eigenschaft – ein Vorteil, der dem Beton baustellenüblicher Güte komplett vorenthalten ist, allerdings um den Preis der Material- beziehungsweise Wanddicke: Während der U-Wert einer 45 cm dicken ILC-Wand je nach Rohdichteklasse zwischen 0,45 W/(m²K) und 0,34 W/(m²K) liegt, erreicht eine 60 cm dicke ILC-Wand U-Werte zwischen 0,34 W/(m²K) und 0,26 W/(m²K) (Abb. 3).

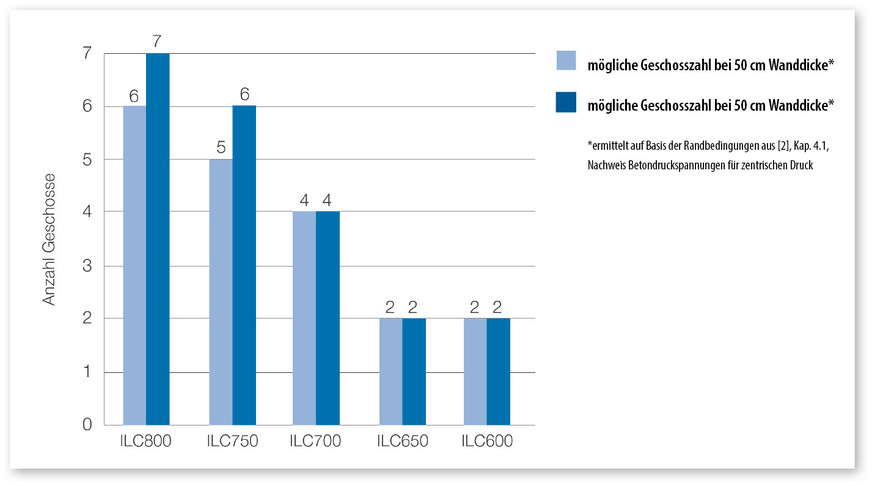

Auch seine statischen Grenzen, also die mögliche Anzahl der Geschosszahlen, hängt nicht nur von der Rohdichteklasse, sondern auch von der Dicke der Wand ab. Während ein sehr leichter Infraleichtbeton mit 600 kg/m³ (ILC4-D0,60) nur für zwei Geschosse infrage kommt, ermöglicht eine etwas schwerere Rezeptur mit 800 kg/m³ (ILC11-D0,80) bei 50 cm Wanddicke sechs Geschosse, mit einer 60 cm dicken Wand sogar sieben Geschosse (Abb. 4).

Bild: Claudia Siegele

Erfüllen Gebäude mit ILC-Außenwänden die GEG-Anforderungen?

Zuvorderst die Schweizer Architekten erkannten die Vorteile des „Dämmbetons“ für Wohnungsbauten in Sichtbetonbauweise [3], der zusätzliche Dämmschichten ersparte und puristische Details ohne problematische Wärmebrücken ermöglichte. Allerdings leiten diese in der Schweiz verwendeten leichten Betone mit Trockenrohdichten über 1.000 kg/m³ die Wärme noch zu gut, um die hiesigen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen. Deshalb forscht die Technische Universität Berlin seit 2006 an infraleichten Betonen [4], deren Trockenrohdichte unter 800 kg/m³ liegen und mit denen Wärmeleitfähigkeitswerte deutlich unter λ10°,tr=0,2 W/(mK) erzielbar sind. Ein erstes Wohnhaus mit diesem Beton entstand 2007 in Berlin. Inzwischen ist Infraleichtbeton theoretisch und experimentell so weit erforscht, dass einer breiten baupraktischen Verwendung nichts mehr entgegensteht – dementsprechend mehren sich die umgesetzten Projekte.

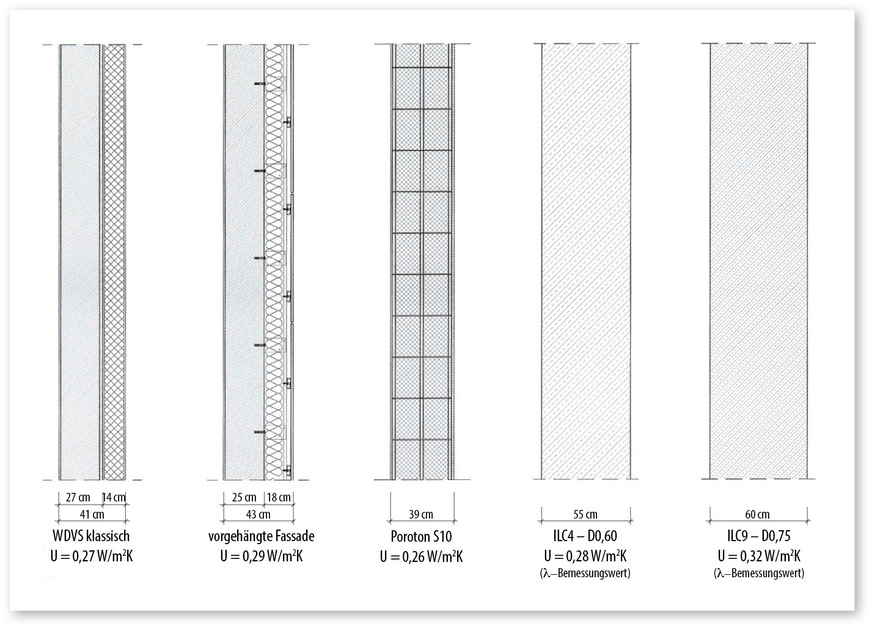

In der aktuellen Fassung des Gebäudeenergiegesetzes ist für Außenwände des Referenzgebäudes für Raum-Solltemperaturen im Heizfall von ≥ 19 °C ein U-Wert von 0,28 W/(m²K) vorgegeben. Dies ist jedoch kein bauteilbezogener Wert, sondern gilt für die gesamte Hüllfläche – relevant sind Transmissionswärmeverlust und Primärenergiebedarf für das Gebäude als Ganzes. Der U-Wert von ILC-Wänden bewegt sich bei Wanddicken von 50 bis 65 cm zwischen 0,41 und 0,24 W/(m²K) (Abb. 5). Den Richtwert des GEG-Referenzgebäudes von U=0,28 W/(m²K) vermögen demnach ILC-Außenwände an sich in der Regel nicht einzuhalten, was jedoch durch andere Bauteile wie zum Beispiel das Dach effektiv kompensiert werden kann.

Was die Wärmebrückenthematik angeht, müssen ILC-Bauteilanschlüsse nicht zwingend mit zusätzlichen Dämmelementen zur thermischen Trennung (Iso-Körbe, Dämmplatten) versehen werden, um bauphysikalische Probleme wie Tauwasserausfall oder Schimmelpilzbildung zu vermeiden. Gleichwohl erfüllen die bislang untersuchten Anschlussdetails nicht die Anforderungen der im Beiblatt 2 der DIN 4108 – Teil 2 (2006) geforderten Werte. Es ist daher für die Projektbearbeitung nach GEG empfehlenswert, entweder den relativ hohen Wärmebrückenkorrekturfaktor von 0,1 W/(m²K) anzusetzen oder eine detaillierte Wärmebrückenberechnung vorzunehmen.

ILC verbessert das Raumklima

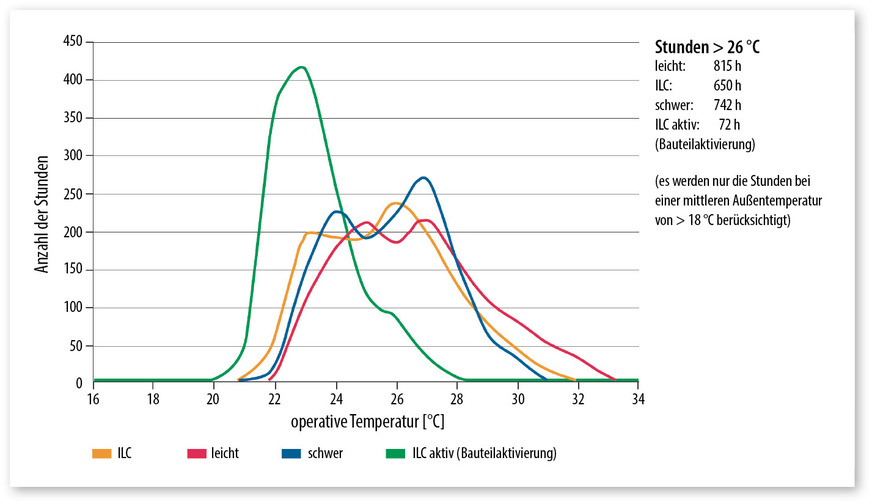

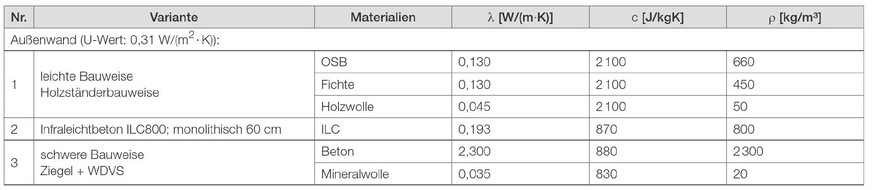

Zwei wichtige Eigenschaften von Infraleichtbeton beeinflussen maßgeblich den thermischen Komfort: Da ILC eine höhere Masse als beispielsweise die Holzbauweise hat, reagiert er träger auf Temperaturänderungen, wodurch sich im Sommer die Innenräume von ILC-Gebäuden nicht so schnell erwärmen (Abb. 6). Andererseits ist Infraleichtbeton nicht so träge wie eine schwere Bauweise, wodurch Räume nach Hitzeperioden schneller wieder auskühlen. Wie sich das messbar auswirkt, wurde durch eine thermische Simulation vergleichend mit einer leichten (Holzständer) und einer schweren Bauweise (Ziegel und WDVS) ermittelt (Abb. 7).

Was den sommerlichen Wärmeschutz angeht, kann eine ILC-Wand in einem Raummodell mit natürlicher Lüftung und ohne erhöhten Luftwechsel während der Nachtstunden den thermischen Komfort sowohl gegenüber der leichten als auch der schweren Bauweise verbessern. Wird während der Nachtstunden über den hygienisch erforderlichen Luftwechsel hinaus gelüftet, verhalten sich ILC und schwere Bauweisen nahezu gleich gut.

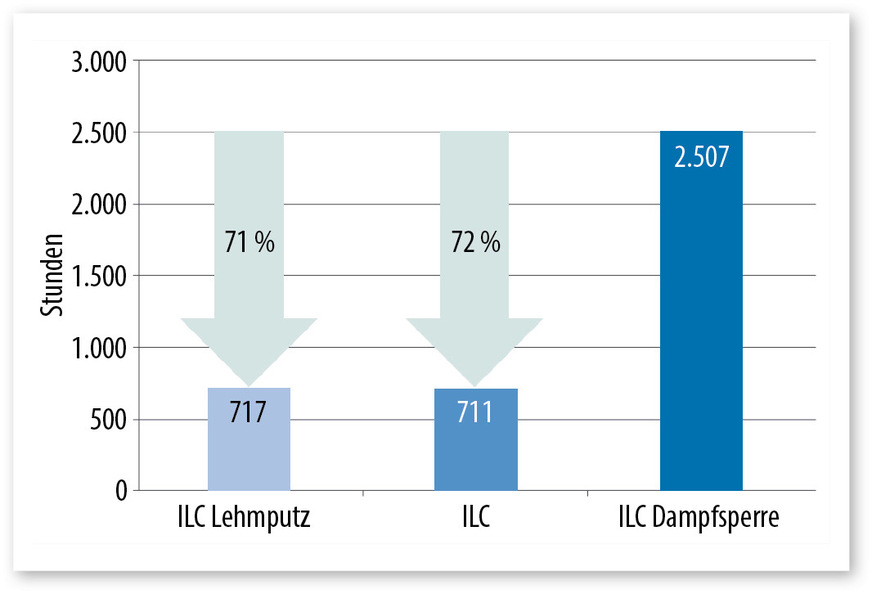

Ein weitaus besserer Komfort stellt sich indes ein, wenn die massive ILC-Wand beispielsweise durch eingelegte Kapillarrohrmatten thermisch aktiviert wird – das gilt für den Heiz- und den Kühlfall gleichermaßen (Abb. 8). Grundsätzlich bietet eine solche „aktivierbare Wärmedämmung“ die Chance, die Wandquerschnitte von Infraleichtbetonwänden bei gleichbleibendem U-Wert zu reduzieren, was insbesondere im urbanen Bereich mit hohen Quadratmeterpreisen von Relevanz ist.

Maßgeblich für ein gutes Innenraumklima ist auch die Raumluftfeuchte – der Einfluss von Infraleichtbeton ist diesbezüglich moderat, im direkten Vergleich zu Normalbeton aber geringfügig besser (Abb. 9). Für die Erkenntnisse aus der hygrischen Simulation mussten jedoch für ILC Annahmen bezüglich der Sorptionsisothermensteigerung getroffen werden, da es hierfür noch keine Werte gibt. Bei einem konkreten Projekt sollten diese daher vor Ort messtechnisch ermittelt werden.

Bild: Claudia Lösch

Gutes Nachhaltigkeitszeugnis

Bleibt noch die Frage nach der Ökologie und Ökonomie – wie nachhaltig ist ILC, wie hoch sind die Lebenszykluskosten? Eine Schlüsselrolle bei der Ökobilanzierung nehmen bei der Herstellung des Infraleichtbetons die Art und Menge des Zements sowie die industriell gefertigte Gesteinskörnung ein. Diesbezüglich bieten die Rezepturen noch weiteres Optimierungspotenzial – die Ära der Infraleichtbetone steht noch am Anfang, obschon nach zehn Jahren intensiver Forschung den Infraleichtbetonen die Marktreife durchaus attestiert werden kann. Jedoch etabliert ist der vielversprechende Baustoff noch nicht – der Materialpreis schwankt noch deutlich von Werk zu Werk, je nachdem, wie intensiv man sich mit ILC bereits auseinandergesetzt hat. Mit 400 bis 500 Euro liegt der Kubikmeterpreis derzeit noch um ein Vielfaches über den Kosten für Normalbeton – ist aber günstiger als der für eine gedämmte und mit Naturstein bekleidete vorgehängte hinterlüftete Fassade.

Aufgrund der Dauerhaftigkeit der Bauweise fallen über die Jahre kaum Instandhaltungskosten an. Beim Vergleich auf Bauteilebene weist ILC in einem Zeitraum von 50 Jahren ähnliche beziehungsweise bei hundert Jahren günstiger GWP-Werte als andere Außenwandkonstruktionen auf. Positiv wirken sich die wenig fehleranfällige, einfache und robuste Ausführung, die hohe gestalterische und baukulturelle Qualität, die sich positiv auf das Raumklima auswirkende Diffusionsoffenheit sowie die einfache Rückbau- und Recyclierbarkeit aus. Nicht zu unterschätzen ist die Resistenz von ILC gegenüber Bauschäden durch eindringende Feuchte – sowohl von innen als auch von außen.

Bauen ohne Norm – Beispiele aus der Praxis

Was allerdings für die breite Anwendung von ILC bislang noch fehlt, ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) beziehungsweise ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. ILC ist ein neues Bauprodukt, das noch nicht in der Bauregelliste A Teil 1 enthalten ist und somit auch nicht durch die dort genannten technischen Regeln beziehungsweise von Technischen Baubestimmungen verbindlich erfasst wird.

Sprich: Für ILC gibt es noch keine Norm. Da ILC ein geschlossenes Gefüge aufweist, besitzen auch die Normen für haufwerksporige Leichtbetone und Porenbetone keinen bindenden Charakter – ausgenommen hiervon sind Fertigbetonteile. Die baupraktische Anwendung von ILC erfordert daher bis auf Weiteres eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) für das jeweilige Bauvorhaben beziehungsweise eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG). Aufgrund dieser Regelungslücke wird derzeit beim Deutschen Ausschuss für Stahlbeton (DafStb) eine Richtlinie [5] erarbeitet, welche die Erteilung von Einzelfallzustimmungen deutlich erleichtert.

Trotz der hohen Zulassungshürden gibt es inzwischen zahlreiche Projekte, bei denen sich die Praxistauglichkeit von ILC bewährt hat. Der Infraleichtbeton-Pionierbau steht in Berlin (Abb. 10) – das Einfamilienhaus mit seinen 50 cm dicken Außenwänden aus Beton mit einer Trockenrohdichte unter 800

kg/m³ stammt aus dem Jahr 2007 und belegt das gestalterische Potenzial von ILC für die Sichtbetonbauweise. Bei dem eingeschossigen Jugendzentrum „Betonoase“ – 2018 ebenfalls in Berlin gebaut – sind die auskragenden Beton-Vordächer ohne zusätzliche thermische Entkoppelungen in den Betonwänden rückverankert. Auch das Betonhaus der drei Lowtech-Forschungshäuser in Bad Aibling ist mit unbewehrten Außenwänden aus Infraleichtbeton errichtet worden. Für den ersten Infraleichtbeton-Gewerbebau – ein Supermarkt in Berlin-Friedrichshain (Abb. 11) – wurden Brandversuche im Rahmen der ZiE und vBG durchgeführt. Auch hier wirkte sich der höhere thermische Widerstand positiv aus: Die Hitze klingt im ILC schneller ab als in Normalbeton. Abplatzungen an der Oberfläche traten nicht auf.

Literatur und Quellen

[1] DIN EN 206:2021-06, Beton – Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität; Deutsche Fassung EN206:2013 + A2:2001

[2] Lösch, Claudia; Philip Rieseberg; Alex Hückler: Infraleichtbeton – Entwurf, Konstruktion, Bau; herausgegeben von Mike Schlaich und Regine Leibinger (Hrsg.), Fraunhofer IRB Verlag, 2. überarbeitete Auflage, Stuttgart, 2025

[3] Filipaj, Patrick: Architektonisches Potenzial von Dämmbeton; vdf-Hochschulverlag, 3. überarbeitete und erweiterte Auflage, Zürich, 2019

[4] Zareef, M.A.M.E.: Conceptual and structural design of buildings made of lightweight and infra-lightweight concrete; Aachen: Shaker, 2010 (Heftreihe des Instituts für Bauingenieurwesen; 7)

[5] DafStb-Richtlinie Infraleichtbeton, geplant 2025, www.dafstb.de

[6] Das Stuttgarter Ingenieurbüro Schlaich Bergermann Partner (SBP) hat Infos, Videos und Projektbeispiele anschaulich zusammengefasst: https://infraleichtbeton.de

Bild: Claudia Lösch

Bild: TU Berlin / Claudia Lösch

U = 0,28 W/(m²K) – ein Wert, mit dem sich die Vorgaben des GEG 2024 erfüllen lassen.

Bild: Mike Schlaich

Bild: Mike Schlaich

Bild: aus [2]

Bild: Mike Schlaich

Bild: www.pivopix.de/Christoph Große

Die Außenwände aus ILC8–D0,70 sind bis zu neun Meter hoch und 40 Zentimeter dick.

Kurz und knackig

Infraleichtbeton (ILC) ist ein zukunftsweisender Hochleistungsbaustoff mit großem gestalterischen Potenzial. Er vereint sowohl die tragende als auch die wärmedämmende Funktion, wodurch bei Außenwänden von Gebäuden die Dämmschicht entfallen kann. Seit 2007 wird an der TU Berlin an ILC geforscht – inzwischen steht der C0₂-sparende Beton kurz vor der Marktreife.

Der Beitrag beschreibt die bauphysikalischen Eigenschaften von ILC und geht auf konstruktive Besonderheiten ein. Da für den Baustoff noch keine Norm vorliegt, braucht es für das jeweilige Bauvorhaben eine Zustimmung im Einzelfall. Ungeachtet dessen belegen zahlreiche Pionierprojekte die Praxistauglichkeit von Infraleichtbeton. Wer damit bauen will, genießt viele Vorteile, muss aber noch erhöhte Kosten einkalkulieren.

Infraleichtbeton: Entwurf – Konstruktion – Bau

Wen das Thema Infraleichtbeton fasziniert, der findet in dem 240 Seiten umfassenden Handbuch alles nur erdenklich Wissenswerte zu dem Hochleistungsbaustoff. Die Autorinnen und Autoren beschreiben nicht nur die bauphysikalischen Eigenschaften, sondern geben auch Hinweise zur Verarbeitung und zur Verwendung dieses neuartigen Werkstoffs. Dabei fließen sowohl erste Erfahrungswerte aus der Praxis als auch die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung ein – die

2. überarbeitete Auflage ist in diesem Jahr erschienen und somit topaktuell.

Der Einstieg ins Thema erfolgt über theoretisches Grundwissen, garniert mit einem kleinen Exkurs in die Geschichte der leichten Betone, die bereits in der römischen Antike ihren Anfang hat. Anschauliche Tabellen, Fotos, Pläne und Detailzeichnungen unterstützen das Planen und Konstruieren. Ein komplettes Kapitel widmet sich den verschiedenen Gebäudetypologien (Baulücke, Zeilenbau, Einfamilienhaus, Punkt-/Hochhaus) und benennt die jeweils zu beachtenden Grundprinzipien für die Konzeption und Konstruktion. Projektbeispiele bieten Inspiration für die eigenen Bauprojekte.

Wer Zahlen, Diagramme und Formeln nicht scheut, kann tief in die Bemessungsansätze zur Tragwerksplanung einsteigen. Vom materialgerechten Entwurf über die ästhetisch-konstruktive Gestaltung bis hin zur Bemessung – der Leitfaden bietet Architekten, Ingenieuren und Energieberatern profundes Fachwissen. Eine Besonderheit des Buches ist nicht nur seine hochwertige Grafik, sondern auch der erfrischende und gut konsumierbare Schreibstil, der auf nahezu jeder Seite Mut macht, alsbald das erste eigene Projekt mit Infraleichtbeton zu realisieren.

Infraleichtbeton – Entwurf,

Konstruktion, Bau

Claudia Lösch, Philip Rieseberg,

Alex Hückler

Herausgeber: Mike Schlaich,

Regine Leibinger

2025, 2. überarbeitete Auflage,

240 Seiten, 97,50 Euro

(Bundle Buch + E-Book/PDF)

Buch ISBN: 9783738806694

E-Book ISBN: 9783738806700

www.baufachinformation.de

Bild: Fraunhofer IRB Verlag