In Deutschland gibt es zirka 19 Millionen Wohngebäude. Davon sind etwa drei Millionen Mehrfamilienhäuser, ebenfalls rund drei Millionen Zweifamilienhäuser und 13 Millionen Einfamilienhäuser. So gibt es der Dena-Gebäudereport 2025 wieder, dessen Zahlen sich auf den Zensus aus dem Jahr 2022 beziehen [1]. Da die Neubautätigkeit in den vergangenen 30 Jahren abgenommen hat, stammen die meisten der Gebäude aus der Zeit von vor 1990 – den größten Anteil machen Objekte aus den 1960er Jahren aus, errichtet also noch vor der 1. Wärmeschutzverordnung von 1977.

Dieser Bestand wird überwiegend fossil beheizt. Bei Gebäuden aus den 1960er und 1970er Jahren liegt der Anteil der Ölheizungen nach wie vor bei zirka 40 Prozent. Zum Vergleich: Nur noch ein Prozent der ab 2016 errichteten Gebäude hat einen Ölkessel [2]. Im Ganzen gesehen werden Wohngebäude im Bundesgebiet mehrheitlich mit Gas beheizt, mit Ausnahme von Bayern, wo die Ölheizungen führen, wo es allerdings auch im Ländervergleich die meisten Holzpelletheizungen gibt. Außerdem sind Bayern und Baden-Württemberg Spitzenreiter in den Disziplinen Solarthermie und Photovoltaik.

Konstruktionen und Wärmeschutz nach Baualtersklassen

Doch nicht nur aufgrund der Gas- und Ölheizungen stellen diese Ein- und Zweifamilienhäuser eine ökologische und energetische Hypothek und eine Belastung für die Budgets ihrer Eigentümer:innen dar. Ihr Wärmeschutz ist, sind sie unsaniert, bestenfalls mangelhaft. Sie verlieren einen großen Teil der fossil erzeugten Wärme gleich wieder über die Gebäudehülle, gerade auch aufgrund ihres ungünstigen A/V-Verhältnisses, des Verhältnisses von Außenfläche zu Volumen. Das erreicht bei freistehenden Einfamilienhäusern gut und gerne einmal Werte von 1 oder darüber, das heißt: Einem gering beheizten Volumen steht einer großen, wärmeabgebenden Außenfläche gegenüber. Entsprechend hoch sind die CO2-Emissionen.

Zwar existierte ab 1952 die DIN 4108 „Wärmeschutz im Hochbau“, doch die Häuser der frühen Nachkriegszeit verfügen in der Regel über keine Außendämmung. Laut der vom Institut Wohnen und Umwelt (IWU) in Darmstadt erstellten Wohngebäudetypologie für Deutschland bestehen die Außenwände von Häusern der Baujahre 1949 bis 1957 in der Regel aus ein- oder zweischaligem Ziegelmauerwerk oder Hohlblocksteinen, wobei wegen des allgemeinen Materialmangels auch Trümmer-Hohlblocksteine verwendet wurden. Die Dachgeschosse sind meist ausgebaut, die Zwischensparrenräume wurden beispielsweise mit Bimssteinen ausgemauert (IWU Bautypologie Beispielgebäude: U-Wert Wand (zweischalig) 1,4; U-Wert Dach/oberste Geschossdecke 1,4; Jahresprimärenergiebedarf: 312 kWh/m2a).

In der Phase von 1958 bis 1968 wurden die Außenwände aus den etwas besser dämmenden Holzspansteinen, aus Gitter- oder Hochlochziegeln oder ebenfalls weiterhin aus Hohlblocksteinen hochgezogen, die Dachgeschosse sind häufig beheizt, die Dachschrägen besitzen eine Zwischensparrendämmung, allerdings oft nur fünf Zentimeter dick. Da außerdem zu jener Zeit vermehrt Stahlbeton eingesetzt wurde und die Stahlbetondecken auch in auskragende Balkone übergingen, entstanden neue Wärmebrücken (Beispielgebäude: U-Wert Wand (einschalig) 1,2; U-Wert Dach/oberste Geschossdecke 0,8; Jahresprimärenergiebedarf: 309 kWh/m2a).

Von 1969 bis 1978, bis zum Einsetzen der Wirkung der 1. Wärmeschutzverordnung, wurden die Außenwände bevorzugt aus Hohlblocksteinen oder porosierten Hochloch- beziehungsweise Gitterziegeln erstellt. Der Ton dieser Ziegel wurde vor dem Brennen mit Polystyrolkügelchen, Holzmehl, Sägespänen oder Papierfasern versetzt, sodass sich beim Brennen zahlreiche Poren bildeten, was die Dämmeigenschaften verbesserte (Beispielgebäude: U-Wert Wand (einschalig) 1,0; U-Wert Dach/oberste Geschossdecke 0,50; Jahresprimärenergiebedarf: 278 kWh/m2a).

Dass die 1.Wärmeschutzverordung griff, merkt man ab 1978: Die Dämmung im Dachbereich wurde dicker, sodass U-Werte um 0,50 erreicht wurden. Das Mauerwerk, häufig aus porosierten Hochlochziegeln, hatte mit U-Werten von um die 0,8 schon deutlich weniger Abstrahlverluste. Aber von einer regelmäßig angebrachten Wärmedämmung konnte keine Rede sein, obwohl zum Beispiel das erste Wärmedämm-Verbundsystem bereits 1957 angebracht wurde. Etwas besser sah es im Fall der ersten Holzfertighäuser aus, die ab den 1960ern vermehrt in Erscheinung getreten sind, mit Wänden aus Holzständer- oder Holzrahmenkonstruktionen, mit jedoch noch recht dünnen Dämmschichten (Beispielgebäude Phase 1968-1978: U-Wert Wand 0,6; U-Wert Dach/oberste Geschossdecke 0,50; Jahresprimärenergiebedarf: 236 kWh/m2a) [3].

Bild: Marie Kaletha

„Worst first“ macht nach wie vor Sinn

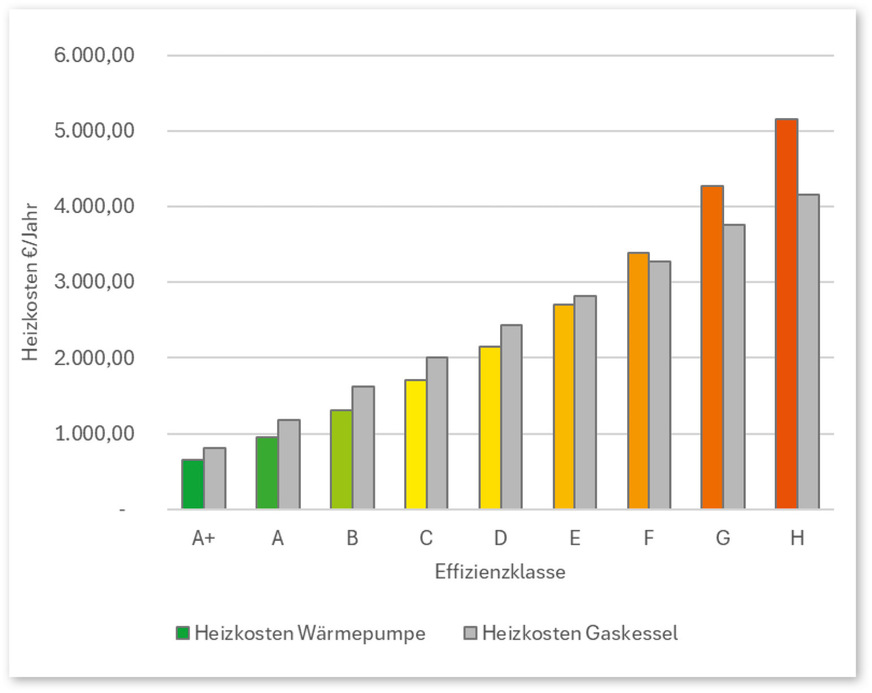

Die Primärenergiebedarfswerte der meisten unsanierten Ein- und Zweifamilienhäuser der 1950er bis 1970er Jahre sind folglich dermaßen hoch, dass viele von ihnen zu den Worst Performing Buildings (WPB) gehören. Betreffs der Definition des WPB orientiert man sich in Deutschland an der KfW, die zwei Varianten anbietet, will man zusätzlich zur Basis-Förderung einen WPB-Bonus erhalten: Es muss sich dann entweder laut Energieausweis um ein Gebäude der Effizienzklasse H handeln, also der schlechtesten, mit einem Jahresprimärenergiebedarf von über 250 kWh/m2a, oder um eines mit dem Baujahr 1957 oder älter, an dessen Außenhülle keine wesentlichen energetischen Sanierungen stattgefunden haben. In diesem Zusammenhang betonen die Forschenden am Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) in Heidelberg: Durch Sanierung bereits der Klassenschlechtesten ließe sich der CO2-Ausstoß des Bestands deutlich reduzieren. Brächte man sämtliche Gebäude der Effizienzklassen G und H auf das Niveau von Effizienzhäusern 55, würde das zu einer Verminderung der Treibhausgas-Emissionen um 40 bis 49 Prozent führen [4].

Wenn aber dennoch viel zu wenig geschieht, dürfte das unter anderem an der Situation nicht weniger Eigentümer:innen liegen. Gemäß Dena-Gebäudereport 2025 sind 98 Prozent der Wohnungen in Einfamilienhäusern in Privatbesitz [5]. Es folgt: Wir haben einen großen Gebäudebestand aus den 1960er bis 1970er Jahren und viel davon ist in privater Hand. Viele dieser Eigentümer:innen, 56 Prozent, nutzen ihre Immobilie selbst. Allerdings kommt etwas erschwerend hinzu: der demografische Wandel. In den besagten Einfamilienhäusern wohnen nicht selten Personen von über 80 Jahren, oft alleine. Logisch: Die Kinder sind aus dem Haus, die Partnerin, der Partner ist gestorben – und schon lebt jemand auf 140 Quadratmetern, auf denen 30 Jahre zuvor vier bis fünf Personen gewohnt haben.

Diese Senior:innen sind auf den ersten Blick jedenfalls mit der Sanierung ihres Hauses finanziell und organisatorisch überfordert, finden aber auch selten gleichwertigen bezahlbaren Wohnraum, wenn sie sich verkleinern und ihre Immobilie veräußern wollen. Die aktuellen Miet- und Kaufpreise machen den Wechsel fast unmöglich. Woraus sich sehr vereinfacht gesprochen die mangelnde Bewegung auf dem Wohnungs- und Hausmarkt erklärt. Doch auch die Käufer:innen solcher Objekte scheuen oft vor grundlegender Modernisierung zurück.

Mit professioneller Hilfe kann es klappen

Nicht jedoch die Familie P., die eine Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1963 erworben hatte, deren Vorbesitzer mit Ende 80 verstorben war. Das Gebäude war gut instandgehalten worden, verfügte über eine Dachdämmung, eine hochwertige und gepflegte Ausstattung und eine erst 2009 erneuerte Ölheizung. Nur hatte der alte Eigentümer verständlicherweise in den letzten Lebensjahren keine Kapazitäten mehr gehabt, um weiter zu sanieren. Das Doppelhaus steht in einer Siedlung in Nordrhein-Westfalen, die zu Beginn der 1960er Jahre entstanden ist. Man sieht in der Nachbarschaft die eine oder andere gedämmte Giebelwand, doch ansonsten ist hier bisher wenig – Sichtbares – passiert.

Das A/V-Verhältnis der Doppelhaushälfte war mit 0,61 gar nicht einmal so schlecht, da die westliche Giebelseite die Wand zum Nachbarn bildet. Dennoch ergab sich im Zuge der Erstellung des individuellen Sanierungsfahrplans ein Jahresprimär-

energiebedarf von 254 kWh/m2a – ein Worst Performing Building. Es musste folglich dringend etwas getan werden, und so schlug der iSFP fünf Maßnahmenpakete vor, die typischen Punkte bei einer energetischen Sanierung:

Die Planung des Projekts übernahm die Autorin. Familie P. hatte vor, die Wohnfläche von 90 auf 140 Quadratmeter zu vergrößern. Dabei sollten Architektur und Wärmeschutz Hand in Hand gehen, und so wurde der Anbau seitlich an der Giebelfassade positioniert. Das hatte den positiven Nebeneffekt, dass durch die Erweiterung die Flanke einen zeitgemäßen Wärmeschutz erhielt. Dafür verzichtete man darauf, den Klinker auf Straßen- und Gartenseite abzunehmen, auf der tragenden Wand neu zu dämmen und die Dämmung wieder mit Klinkerriemchen zu versehen – Sanieren im Bestand ist ein Abwägen und Diskutieren.

Nichtsdestotrotz wurden die Maßnahmenpakete mehr oder weniger komplett umgesetzt. Es ergab sich schließlich ein Jahresprimärenergiebedarf von 56,6 kWh/m2a – zirka ein Fünftel des vorherigen. Das liegt hauptsächlich an der verbesserten Gebäudehülle, inklusive der Dachdämmung, des Austauschs aller Fenster und der Eingangstür, die zudem versetzt wurde.

Bild: Annika Feuss

Was die Politik tun sollte

Oftmals vergessen wird, dass viele Einfamilienhäuser nicht im ländlichen Raum stehen, sondern in den Randgebieten der Städte. Würde man sie energetisch sanieren, könnte man den dort dringend benötigten Wohnraum schaffen – und zugleich die „Rollladen-Siedlungen“ wiederbeleben. Denn wir haben im Grunde keine Wohnraumkrise, sondern eine Verteilungskrise: Der Prozentsatz derjenigen, die in beengten Verhältnissen leben müssen, steigt seit Jahren, gleichzeitig ist der Anteil an älteren Personen, die in großen Wohnungen und Häusern wohnen, ebenfalls gestiegen.

Ermutigend in diesem Zusammenhang: 2024 hat der Verband Wohneigentum eine Umfrage unter seinen Mitgliedern durchgeführt, bei der herauskam, dass 30 bis 40 Prozent der Befragten etwas an ihrer Wohnsituation ändern wollten, sei es durch Umzug in – kleinere – barrierefreie Wohnungen, sei es durch Schaffung einer zweiten Nutzungseinheit in ihrer Immobilie, sei es durch Vermietung einzelner oder mehrerer Räume, etwa für WGs [6].

Der Schlüssel für die Politik, ins Handeln zu kommen, liegt bei den Eigentümer:innen und damit bei den Entscheider:innen. Ein wichtiger Aspekt sind die finanziellen Ressourcen, ein anderer die ganz persönlichen Ängste, sich in einer späteren Lebensphase noch einmal den Stress einer Baustelle anzutun. Daher fordert die Grüne Liga in ihrem Positionspapier „Wohnraummobilisierung“ lokale Beratungsmöglichkeiten [7]. Das können Stellen bei den Kommunen und Gemeinden sein, soziale Wohnraumagenturen oder auch Planer:innen, die schon zu den genannten Potenzialen beraten, wie Architekt:innen oder Energieberater:innen. Wichtig ist es, niedrigschwellige Beratungsangebote zu schaffen, die auch vom Bund gefördert werden. Wer jemanden an seiner Seite hat, dem er vertrauen kann, wird auch die Aufgabe eines Umbaus, einer Sanierung oder einer Erweiterung schaffen.

Alle haben am Ende etwas davon

Die energetische Sanierung des Ein- und Zweifamilienhausbestands der 1950er bis 1970er Jahre liegt im Interesse aller, nicht nur der selbstnutzenden Eigentümer:innen. Ein Mehr solcher energieeffizienter Einfamilienhäuser würde auf dem Wohnungsmarkt ganz ohne Neubau für Entspannung sorgen, gleichzeitig den Energieverbrauch pro Kopf senken (der ebenfalls seit Jahren steigt).

Nur mit effizienten Immobilien kann die Wärmewende gelingen. So lautet das Fazit der Expert:innen des ifeu in ihrer Kurzstudie „Mit guten Gebäuden zum Ziel“. Dabei spielt die Fassadendämmung eine wichtige Rolle. Je mehr Gebäudehüllen saniert werden, desto weniger Energie verbrauchen die Häuser. Die, die mit Wärmepumpen beheizt werden, benötigen weniger Strom, da ihre Übergabesysteme mit niedrigeren Vorlauftemperaturen auskommen. Dadurch wird das Stromnetz entlastet, es muss in der Folge weniger Strom erzeugt und – wie aktuell noch – importiert werden [8].

Und auf der individuellen Ebene? Familie P. freut sich über einen Bestandsbau mit den Vorteilen eines Neubaus, mitten in einer Infrastruktur und den Grünflächen einer gewachsenen Siedlung. Win win.

Literatur

[1] Deutsche Energie-Agentur: Dena-Gebäudereport 2025, https://t1p.de/GEB250440

[2] Dena-Gebäudereport 2025, S. 25

[3] Institut Wohnen und Umwelt: Deutsche Wohngebäudetypologie, S. 9 ff., S. 32 ff. sowie Anhang D, https://t1p.de/GEB250441

[4] ifeu-Kurzstudie: Gebäude mit der schlechtesten Leistung (Worst performing Buildings) – Klimaschutzpotenzial der unsanierten Gebäude in Deutschland, https://t1p.de/GEB250442

[5] Dena-Gebäudereport 2025, S. 9, Abb. 4

[6] Verband Wohneigentum: Ergebnisse der Wohnraumbefragung, https://t1p.de/GEB250445

[7] Grüne Liga Positionspapier: Wohnraum im Bestand mobilisieren – Eigentümer:innen unterstützen, https://t1p.de/GEB250443

[8] ifeu-Kurzstudie „Mit guten Gebäuden zum Ziel“, https://t1p.de/GEB25044

Bild: ifeu