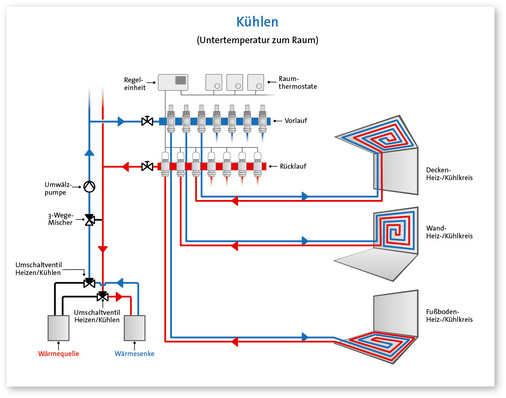

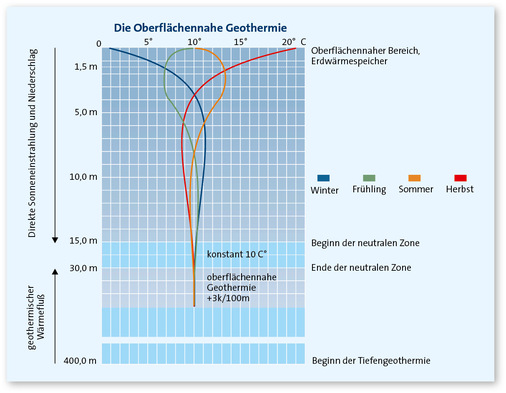

Flächenkühlung gilt als die wohngesündere Alternative zur klassischen Klimaanlage. Für den Flächenkühlbetrieb wird durch Umkehrung des Wärmestromes anstatt einer Übertemperatur eine Untertemperatur in den Raum geführt (Abb. 1). Um diese Untertemperatur bereitzustellen, ist im Gegensatz zur im Heizbetrieb notwendigen Wärmequelle eine Wärmesenke notwendig. Über eine solche Wärmesenke verfügt die erdgekoppelte Heizungs-Wärmepumpe bereits systemintegriert. Der oberflächennahe Untergrund erlaubt einerseits die Bereitstellung ausreichender Wärmemengen für jegliche Art von Flächenheizung, im Sommer andererseits bietet er ausreichende Untertemperaturen für die Flächenkühlung, ohne dass dafür der Arbeitsprozess der Wärmepumpe benötigt wird (Abb. 2). Denn dank der ausreichenden Differenz, also des Wärmegefälles zwischen der Temperatur im Untergrund und der in den zu kühlenden Innenräumen, muss nicht wie bei der reversiblen Luft/Wasser-Wärmepumpe oder der Klimaanlage der Verdichter in Aktion treten, um die abzuführende Wärme auf ein höheres Temperaturniveau zu befördern, damit sie von der warmen Außenluft aufgenommen werden kann. Genauso wenig ist ein Kälte-Pufferspeicher erforderlich.

Erdgekoppelte Wärmesenkenanlagen

Als erdgekoppelte Wärmesenkenanlage ist eine Grundwasser-Brunnenanlage ebenso möglich wie eine solegeführte Wärmequelleanlage. Zu unterscheiden ist bei Letzteren lediglich die Art der Quellerschließung. Erdwärmesonden verfügen über einen stabileren Temperaturverlauf als sehr oberflächennahen Systeme wie beispielsweise horizontale Flächenabsorber, Energiekörbe oder andere Varianten.

Während in einer geringen Tiefe unterhalb der Frostgrenze die höchsten Temperaturschwankungen im Jahreslauf zu verzeichnen sind, nehmen diese ab 15 Meter unter der Erdoberfläche deutlich ab, da dieser Bereich während des Sommers kaum vom Sonnen- und Niederschlagseintrag beeinflusst wird. Unterhalb dieser „neutralen Zone“ geschieht der Wärmeeintrag nahezu ausschließlich durch den geothermischen Wärmefluss aus dem Inneren der Erde. Dementsprechend ist oberhalb nicht wirklich von Erdwärme oder Geothermie zu sprechen. Vielmehr handelt es sich beim oberflächennahen Untergrund um einen gigantischen Saisonalspeicher.

Die Ergiebigkeit der Wärmesenke hängt von der genauen Beschaffenheit des Untergrunds ab, etwa dem Vorhandensein von Wasseradern, die sich auf den Wärmeabfluss auswirken, sowie anderen möglichen Einflussfaktoren. Sie sind im Rahmen der Detailplanung zu berücksichtigen. Das gleiche gilt für die unterschiedlichen Bauarten der solegeführten Erschließungssysteme – horizontal, vertikal, andere – beziehungswiese der grundwassergeführten Systeme, auch ihre jeweiligen konkreten Positionen und Einbautiefen.

Kühlbetrieb der Wärmeübergabe

Für den Kühlbetrieb wird die Wärmeverteilleitung lediglich um einen Platten-Wärmeübertrager mit entsprechenden Umschaltventilen ergänzt und direkt mit der Wärmesenkenanlage – sole- oder grundwassergeführt – verbunden. Die Wärmepumpe ist in diesem Prozess nicht aktiv, weshalb man hier von einer passiven Kühlung spricht. Sie kann derweil die Warmwasserbereitung besorgen, falls dies nicht eine solarthermische Anlage übernimmt. Die Pumpengruppe verteilt nun über den Vorlauf eine Untertemperatur, welche sie direkt aus dem Platten-Wärmeübertrager der Wärmequellenanlage bezieht, an die Wärmeübergabe- beziehungsweise jetzt Kühlfläche. Das kühle Heizwasser nimmt über die Oberflächen Wärmemengen aus dem Raum auf und führt diese über den Rücklauf zurück an den Wärmeübertrager. In Betrieb sind lediglich die Umwälzpumpe für die Wärmeübergabe und die Umwälz- oder Förderpumpe der erdgekoppelten Wärmequellen- beziehungsweise jetzt Wärmesenkenanlage.

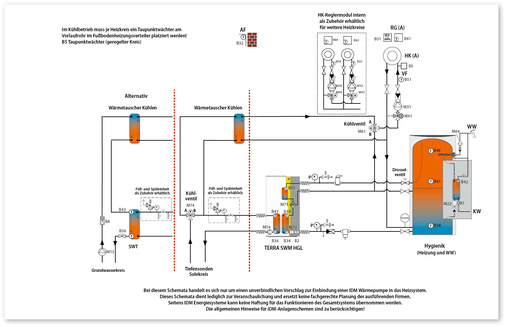

Anforderungen an Wärme- beziehungsweise Kälteverteilleitungen

Die im oberflächennahen Untergrund vorherrschenden Temperaturverläufe liegen im Sommer deutlich unterhalb des Taupunktes. Daher müssen die Rohrleitungen der Anlagenhydraulik, die Wärmeverteilleitungen sowie die Heiz-/Kühlkreisverteiler kältetechnisch gedämmt werden, um Tauwasserausfall an den Rohrleitungen zu vermeiden (Abb. 3). Dies gilt es besonders in Bestandsgebäuden zu prüfen, soll eine bestehende Flächenheizung auch als Flächenkühlung genutzt werden. Gleiches gilt für Rohrleitungen der Wärmequellen- beziehungsweise Wärmesenkenanlage im Gebäude.

Es ist auf dafür geeignetes Dämmmaterial sowie eine vollständige Verklebung der Stöße zu achten. Für Armaturen und Apparate in der Leitungsführung sind dafür bestimmte Komponenten zu verwenden. Ein Taupunktwächter ist als sicherheitstechnische Einrichtung Bestandteil des Systems Flächenkühlung. Komponenten der Einzelraumregelung wie Regeleinheit (Klemmleiste) und Raumthermostate müssen ebenso auf einen Kühlbetrieb abgestimmt sein.

Die Relevanz der Wärmeverteilschicht

Die Bedeutung der Wärmeverteilschicht wird oft unterschätzt. Dabei entscheidet sie neben den rein anlagentechnischen Parametern – wie mittlere Heiz-/Kühlmitteltemperatur, Verlegeabstand, Querschnitt und Materialgüte des Systemrohres – über die wirksame Oberflächentemperatur. So sollte etwa die Systemrohrüberdeckung zehn Millimeter nicht überschreiten.

Unabhängig von der thermischen Materialgüte der Wärmeverteilschicht führt ein enger Verlegeabstand der Systemrohre stets zu einer geringen Welligkeit oder Temperaturwelligkeit. Darunter versteht man das Ausmaß der Temperaturunterschiede zwischen den kühlsten und den wärmsten Stellen einer Heiz- beziehungsweise Kühlfläche. Angestrebt wird eine möglichst geringe Welligkeit, das heißt: eine möglichst gleichmäßige Oberflächentemperatur. Die mittlere Heiz-/Kühlmitteltemperatur sagt noch nichts über die tatsächlich wirksame Wärmestromdichte aus. Über die entscheiden als weitere Faktoren die für die Wärmeverteilschicht verwendeten Materialien, deren Aufbau und Verarbeitung.

Die thermischen Kennwerte der Flächenheizung/-kühlung

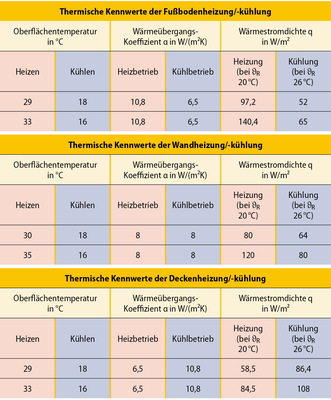

Der Wärmeübergang zwischen Heiz-/Kühlfläche und Raum ist in DIN EN 1264 definiert und zeigt sowohl hinsichtlich der Position der Fläche als auch der Betriebsweise (Heizen/Kühlen) deutliche Unterschiede. Das betrifft vor allem das Verhältnis von Strahlung zu Konvektion. Grundsätzlich ist im Heizbetrieb an der Decke der Konvektionsanteil am geringsten und am Boden am höchsten. Im Kühlbetrieb kehrt sich dieses Verhältnis um. An den Wandflächen ist der Konvektionsanteil sowohl im Heizbetrieb als auch im Kühlbetrieb am geringsten.

Die thermischen Kennwerte zeigen deutlich die Unterschiede in der Effizienz der Flächenkühlung an Boden, Wand und Decke (Abb. 4). Die Regelung der Flächenkühlung erfolgt analog zur Flächenheizung über die Einstellung einer Kennlinie (Kühl-Kennlinie), welcher auch eine Kühlgrenztemperatur zu hinterlegen ist. Diese sollte so gewählt werden, dass der Kühlbetrieb nicht zu spät einsetzt, und muss mit dem Gebäude sowie weiteren Faktoren des sommerlichen Hitzeschutzes abgestimmt werden.

Die physikalischen Eigenschaften sprechen für die Decke als erste Wahl. Wandflächen bieten sich als Ergänzung oder auch alleinstehend an. Eine Flächenkühlung am Boden ist bereits unabhängig von den Wärmeleitwiderständen etwaiger Bodenbeläge begrenzt. In jedem Fall sollte ein keramischer Belag oder Naturstein mit einem geringen Wärmeleitwiderstand vorgesehen werden. Die Planung einer Flächenheizung/-kühlung erfordert genaue Kenntnisse über die Eigenschaften der Wärmeverteilschicht, nicht nur der thermischen, sondern ebenso der hygrischen. In diesem Bereich liegt noch ein großes Innovationspotenzial.

Leistungsbereiche der Flächenkühlung

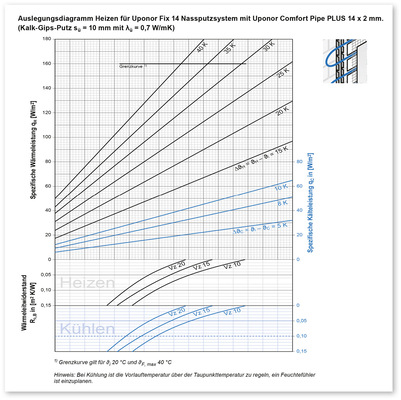

Das Auslegungsdiagramm in Abb. 5 zeigt verschiedene Kennlinien für den Heizbetrieb und für den Kühlbetrieb. Es sind die wichtigsten Leistungsbezüge wie Über-, beziehungsweise Untertemperaturen, Rohrabstand, Rohrquerschnitt, sogar die Putzüberdeckung der Systemrohrebene und der Wärmeleitwiderstand des verwendeten Putzes als Wärmeverteilschicht angegeben. Was fehlt, ist die hygrothermische Eigenschaft des Materials, die Wasseraufnahmekapazität des Putzes beziehungsweise des Materials der Wärmeverteilschicht. Diese ist aber gerade für den Flächenkühlbetrieb wichtig, um das zur Verfügung stehende Wärmesenkenpotenzial ausschöpfen zu können.

Der Taupunktwächter schaltet als wesentliche sicherheitstechnische Einrichtung den Kühlbetrieb aus, sobald die Gefahr des Tauwasserausfalls an der Wärmeverteilschicht besteht. Der Taupunkt ist kein fixer Grenzwert, sondern ein dynamischer Wert, abhängig vom Wassergehalt der Luft. In der Praxis liegen bei hohen Lufttemperaturen und hoher relativer Luftfeuchte die Taupunkttemperaturen bei 20 Grad Celsius und darüber. In diesen Fällen schaltet der Taupunktwächter, der über die Einzelraumregelung neben der Raumtemperatur auch die relative Feuchte der Raumluft erfasst, den Kühlbetrieb ab, um eine Durchfeuchtung der Wärmeverteilschicht zu vermeiden. Ungeachtet des allein durch passive Kühlung verfügbaren Potenzials erdgekoppelter Anlagen.

Es stellt sich demnach die Frage, welche Leistungen tatsächlich während des gesamten Kühlbetriebs aufgerufen werden können. Bevor über eine Kühlung mit Wärmepumpen nachgedacht wird, sollte deshalb die Wasseraufnahmekapazität der Wärmeverteilschicht betrachtet werden. Es wäre zu klären, welche Gefahren tatsächlich bei einer Taupunktunterschreitung bestehen und welche Rolle dabei die Zeitkonstante spielt, das heißt die Dauer, über die die Oberfläche eine Feuchtebelastung schadlos übersteht.

Neben den thermischen Eigenschaften des Materials sollten also auch die hygrischen Eigenschaften betrachtet werden. Es könnte nicht nur die Effizienz der Flächenkühlung gesteigert, sondern das Raumklima wesentlich verbessert werden, wenn die Wärmeverteilschicht in der Lage wäre, auch die Raumluftfeuchte zu regulieren. An dieser Stelle besteht fraglos noch Forschungs- und Entwicklungsbedarf, der die technische Anwendung und darüber hinaus die Schnittstellenkoordination der Gewerke sowie die zu verwendenden Baustoffe und Baumaterialien betrifft.

Ankühlung versus Vollkühlung

In Altbauten kommt beim Einbau einer Wärmepumpe oft die Frage auf, ob eine bestehende Flächenheizung auch als Flächenkühlung genutzt werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass installierte Flächenheizungen in der Regel nach der Heizlast ausgelegt wurden, mit einem entsprechenden Verlegeabstand der Systemrohre. Die Leistungsbereiche der Flächenkühlung unterscheiden sich in „Ankühlung“ und „Vollkühlung“. Während die Ankühlung in der Auslegung nach Heizlast erfolgt (DIN EN 12831), wird die Vollkühlung in der Auslegung nach Kühllast ermittelt (zum Beispiel VDI 2078). Bei normalen Anforderungen in Wohngebäuden ist die Ankühlung oft ausreichend, in Nichtwohngebäuden ist eine Vollkühlung gefordert. Hierfür werden engere Verlegeabstände gewählt, um eine maximale Wärmestromdichte für den Kühlbetrieb zu erreichen. Die Folge sind längere Wärmeübergabekreise beziehungsweise eine Aufteilung in mehrere solcher Kreise. Ob Bestand oder Neubau: Grundsätzlich ist somit vorab mit den Auftraggebenden zu klären, was gewünscht wird beziehungsweise welche Anforderungen zu erfüllen sind.

Fazit

Die Flächenkühlung in Kombination mit erdgekoppelten Wärmepumpen stellt eine energieeffiziente und angenehme Raumklimagestaltung dar. Beachtet werden sollte bei der Planung unbedingt die Materialgüte der Wärmeverteilschicht. Sie sollte nicht nur gute thermische Kennwerte bieten, sondern auch eine ausreichende Wasseraufnahmekapazität, um auch Taupunktunterschreitungen tolerieren zu können. Ganz im Sinne eines schadens- und schimmelfreien und damit dauerhaft wohngesunden Raumklimas.