Im ersten Teil dieser Artikelserie zum Thema Hitzeschutz im GEB 05/2025 standen die gesundheitlichen Risiken hoher Innenraumtemperaturen im Mittelpunkt. Mit denen müssen sich Planende im Bausektor, aber auch Energieberatende angesichts des zunehmenden Tempos der Klimaerwärmung verstärkt auseinandersetzen. Im zweiten Teil geht es um die Planungsgrundlagen für eine der wichtigsten Maßnahmen zum Hitzeschutz: der Sonnenschutz, der gerade im Bestand noch viel zu wenig mitgedacht wird.

Es geht meistens ohne aktive Kühlung

Die Gebäudehülle und mit ihr beeinflussen Fenster, Fassaden, Verglasungen und Sonnenschutzsysteme maßgeblich den thermischen Komfort und die energetische Effizienz eines Gebäudes und sind daher ein integraler Bestandteil der Planung. Eine geeignete Kombination aus Dämmung, Lüftung (Nachtlüftung) und Verschattung kann das Hitzerisiko deutlich verringern. In Verbindung mit passiver Kühlung (Kühlflächen an Decke und Wand) ist in gemäßigten Klimazonen wie in Deutschland ein Verzicht auf aktive Kühlsysteme in den meisten Fällen möglich. Die wichtigste Maßnahme ist dabei eine sehr gute adaptive Verschattung.

Moderne Sonnenschutzlösungen leisten einen wichtigen Beitrag zur thermischen Behaglichkeit und Energieeffizienz und können durch Automatisierung mit tageszeitabhängiger Steuerung und intelligenter Vernetzung optimiert werden. Voraussetzung dafür ist eine ganzheitliche Planung. Sie sollte nicht nur auf den „historischen“ Daten der aktuell noch gültigen DIN 4108-2:2013-2 basieren, die den sommerlichen Wärmeschutz regelt, sondern die durch den Klimawandel steigenden Temperaturen und intensiveren Hitzewellen berücksichtigen, um so gesundheitliche Belastungen durch die Überhitzung von Gebäuden zu vermeiden.

Was die thermische Behaglichkeit beeinflusst

Der Zweck von Sonnenschutzvorrichtungen ist das Reduzieren der solaren Einstrahlung, um für den Nutzer ein angenehmes Raumklima zu jeder Jahres- und Tageszeit zu gewährleisten. Folgende Faktoren müssen dabei beachtet werden:

Für die Auswahl eines geeigneten Sonnenschutzsystems ist es notwendig, dessen Einsatzbedingungen sowie die Randbedingungen an Ort und Stelle zu kennen. Die Beurteilung des Sonnenschutzes umfasst die Bewertung der energetischen, lichttechnischen und mechanischen Eigenschaften inklusive der Gebrauchstauglichkeit und der Standsicherheit.

Übergeordnetes Ziel ist es, die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz gemäß Paragraph 14 Gebäudeenergiegesetz (GEG) einzuhalten, der hierzu auf die DIN 4108-2 verweist. Im Fall der Bestandsmodernisierung gibt es zwar nach GEG keine Anforderungen, außer bei Erweiterungen, welche die Nutzfläche um mehr als 50 Quadratmeter vergrößern, beziehungsweise bei Inanspruchnahme der BEG-Förderung für Effizienzhäuser. Dennoch sollten nicht nur Neubauten, sondern auch sanierte Bestandsbauten für das zukünftige Klima geeignet sein.

Die thermische und visuelle Behaglichkeit von Räumen hängt von vielfältigen Einflüssen ab, beispielsweise

Insbesondere die internen Lasten sollten nicht unterschätzt werden. Schon ein zusätzlicher PC-Arbeitsplatz erhöht die Belastung des Raumes um bis zu 270 Watt.

Nachweis des Hitzeschutzes gemäß DIN 4108-2

Der Nachweis eines ausreichenden sommerlichen Wärmeschutzes kann nach DIN 4108-2 über das vereinfachte Sonneneintrags-Kennwertverfahren oder über eine detaillierte Simulationsrechnung durchgeführt werden. Beim vereinfachten Kennwertverfahren wird der rechnerisch ermittelte solare Energieeintrag über transparente Bauteile Svorh mit einem festgelegten Grenzwert Szul verglichen. Ziel ist es, sicherzustellen, dass in den am stärksten belasteten Räumen eine kritische Innentemperatur in nicht mehr als zehn Prozent der Aufenthaltszeit überschritten wird (DIN 4108-2, Tabelle 9).

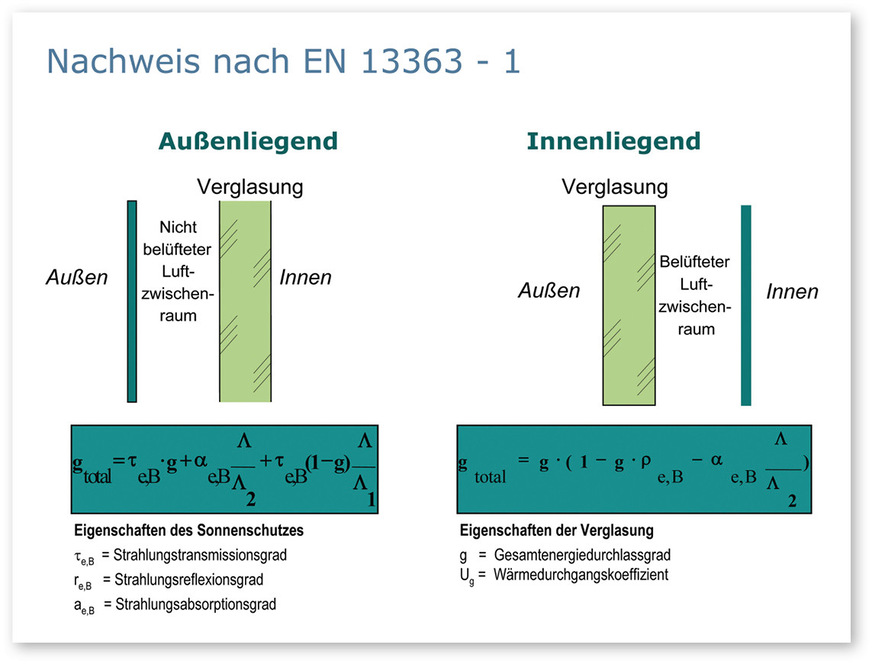

Beim detaillierten Rechenverfahren per Simulation soll nachgewiesen werden, dass unter den definierten Randbedingungen die zulässigen Übertemperaturgradstunden nicht überschritten werden. Hierfür ist die Kenntnis des Gesamtenergiedurchlassgrads gtotal notwendig, als Kenngröße der Wirksamkeit des Sonnenschutzes, die die Verglasung und die Sonnenschutz-

einrichtung gemeinsam erzielen. Dieser Wert ergibt sich aus dem g-Wert, dem Energiedurchlassgrad der Verglasung, multipliziert mit dem Abminderungsfaktor FC der Sonnenschutzeinrichtung: gtotal = g × FC.

Einbezogen werden müssen darüber hinaus der Anteil der Fensterflächen an der Gesamtfassade, deren Ausrichtung und Neigungswinkel sowie die Wärmespeicherfähigkeit der raumumschließenden Bauteile. Auch die Raumgeometrie und die Art sowie Intensität der Raumlüftung (Nachtlüftung) sowie die oben erwähnten internen Wärmequellen beziehungsweise Wärmelasten spielen eine Rolle (unter den gebäudetechnischen Anlagen auch die Warmwasserleitungen). Die internen Lasten lassen sich durch bauliche Maßnahmen jedoch kaum beeinflussen.

Auf einen rechnerischen Nachweis kann gemäß DIN 4108-2:2013, Abs. 8.2.2 verzichtet werden, wenn der grundflächenbezogene Fensterflächenanteil

Nichtwohngebäude sind hinsichtlich des thermischen Komforts, der Tageslichtbeleuchtung sowie der Haustechnik komplexer als Wohngebäude. Deshalb sind diese genauer zu planen. Der vereinfachte Nachweis nach DIN 4108-2 ist für sie nur bedingt geeignet, sodass ingenieurmäßige Verfahren wie die dynamische Gebäudesimulation gemäß DIN EN ISO 52016-1 empfehlenswert sind.

Auch ist die Auswahl an möglichen Varianten für den verwendeten Sonnenschutz in der Tabelle limitiert und bildet nicht immer die mögliche Performance der Produkte ab. Durch die Messung der einzelnen Komponenten aus Glas und Sonnenschutz und eine Berechnung des Gesamtsystems (EN 52022, ISO 15099) ergeben sich exaktere und damit niedrigere g-Werte für die Produkte, weil die üblichen Sicherheiten im Tabellenverfahren entfallen. Eine individuelle Betrachtung mit den tatsächlichen Produktkennwerten ist daher in fast allen Fällen günstiger.

Umgang mit veralteten Planungsdaten der DIN 4108-2:2013-02

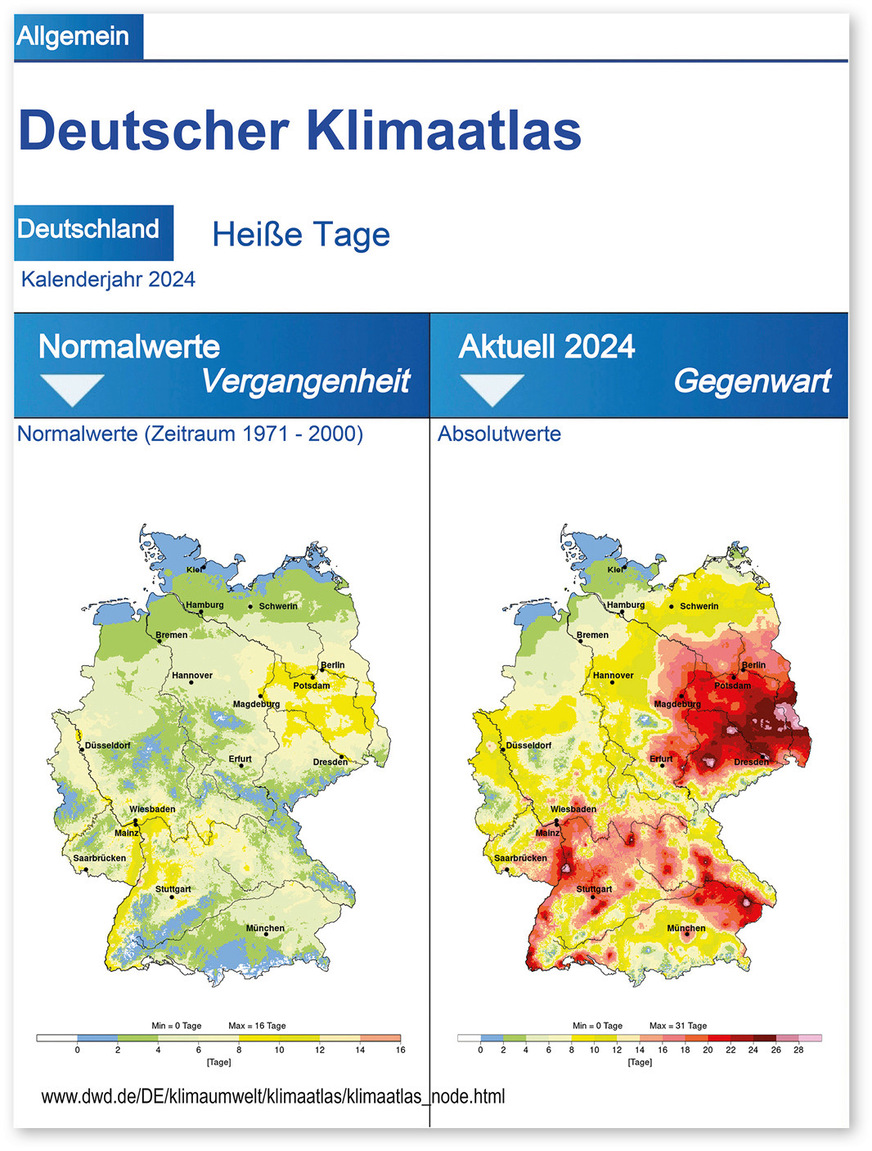

Die durch den Klimawandel bedingten, steigenden Temperaturen und die zunehmende Häufigkeit von Hitzetagen (Abb. 1) sind in der aktuellen, jetzt noch gültigen DIN 4108-2:2013-2 nicht berücksichtigt, sodass deren historischen Randbedingungen nicht mehr heutigen Bedingungen entsprechen. Eine grundlegende Überarbeitung ist daher geplant, um die deutlich höheren, klimabedingten Anforderungen zu berücksichtigen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit einer Verdopplung der heißen Sommertage im Durchschnitt und künftig mit einer extremen Zunahme von längeren Hitzephasen (mit 26 heißen Tagen im Mittel anstatt lediglich fünf, wie zwischen 1988 und 2007).

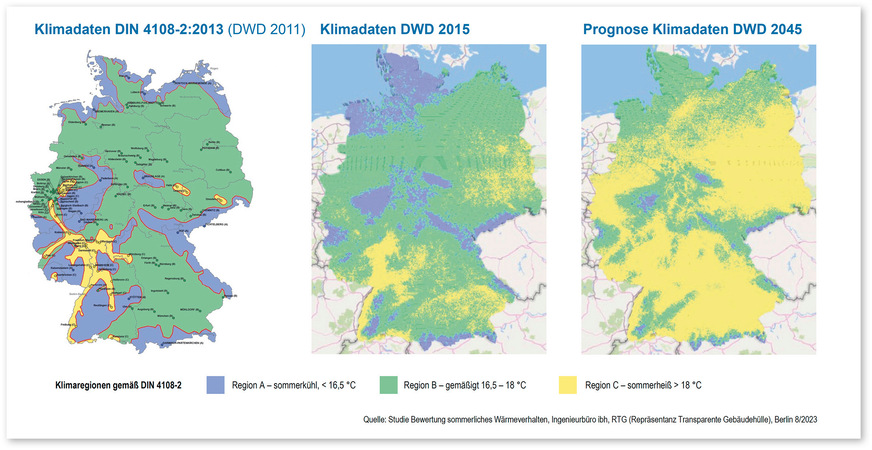

Grundlage sind Prognosen zukünftiger Testreferenzjahre durch den DWD mit Angaben für das Auftreten von Sommertagen (Außenlufttemperatur über 25 Grad), heißen Tagen (über 30 Grad) und Tropennächten (über 20 Grad) [1]. Diese Prognosen besagen, dass bis 2045 nur noch einige Mittelgebirgsregionen, die Höhenlagen der Alpen sowie die Küstenregionen in die Klimaregionen A (sommerkühl) und B (gemäßigt) fallen. Der Rest Deutschlands wird dann zur sommerheißen Region C gehören, in der Hitzeperioden häufiger auftreten und länger andauern (Abb. 2). Durch Nutzung der wesentlich genaueren Wetterdaten der Gitterpunkte des DWD-Kilometerrasters – anstatt der bisher relativ groben Klimaregionen A bis C – wäre eine ortsbezogene Bestimmung des notwendigen Sonnenschutzes möglich, mit der sich auch die Belastungen durch lokale Wärmeinseln – etwa Stadtlagen – berücksichtigen ließen.

Ergeben Nachweisverfahren einen zu hohen Sonneneintragskennwert – höher als Szul – beziehungsweise zu viele Übertemperaturgradstunden, kann mit einem verbesserten Sonnenschutz – mit niedrigerem FC – entgegengewirkt werden. Eine Parametersimulation des Ingenieurbüros Hauser mit 10.206 Einzelsimulationen auf Basis der Rechenverfahren der EN 16798-1 für unterschiedliche Randbedingungen ergab eine Empfehlung für den FC-Wert von nicht über 0,5 [2].

Sonnenschutz im Bereich des sichtbaren Lichts

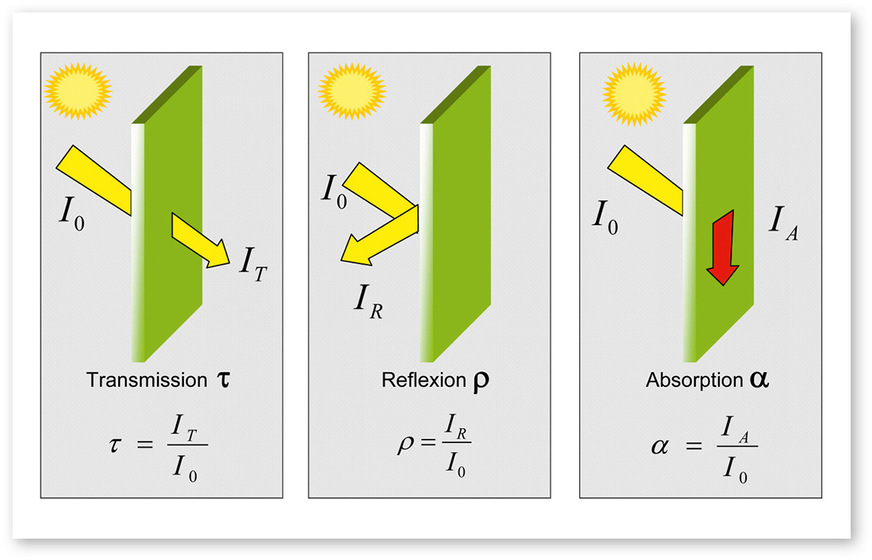

Für die Bewertung von Sonnenschutzmaßnahmen benötigen Planende verlässliche und genaue Kennwerte seitens der Hersteller, und zwar unter anderem jeweils für die Transmission τ, die Reflexion ρ und die Absorption α. Sie stehen in einem einfachen Zusammenhang, es gilt: τ + ρ + α = 1. Um das Verhalten des Sonnenschutzsystems in den verschiedenen Wellenlängenbereichen der Sonnenstrahlung realitätsnäher beurteilen zu können, ist eine differenzierte Betrachtung dieser Werte sinnvoll.

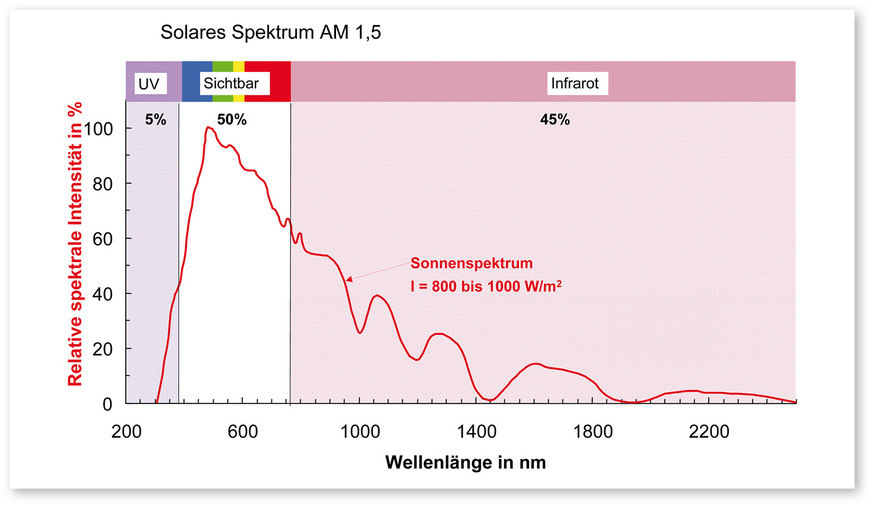

Es wird unterschieden nach dem Wellenlängenbereich insgesamt, von 300 bis 2.500 Nanometer (Strahlung, auch: solarer Bereich), sowie dem sichtbaren Bereich von 380 bis 780 Nanometer (Licht). Ersterer wird mit dem Index e für Energie gekennzeichnet, letzterer mit v für visuell. So ist von τe, ρe und αe einerseits und von τv, ρv und αv andererseits die Rede.

Zu beachten ist die Energieverteilung des Sonnenspektrums über die unterschiedlichen Wellenlängen. Allein über den sichtbaren Bereich werden nahezu 50 Prozent der Energie übertragen (Abb. 3). Soll ein Sonnenschutz effizient sein, muss er daher den Tageslichtanteil reduzieren und dennoch für den jeweiligen Zweck ausreichend Tageslicht gewährleisten.

Bewertungsverfahren nach EN ISO 52022-1

Für einfache Sonnenschutz-/Glassysteme bietet die DIN EN ISO 52022-1 ein effektives und flexibles Verfahren zur Bestimmung von gtotal, dass auf integralen Daten der Verglasung

sowie des Sonnenschutzes basiert und bei dem die Herstellerdaten der Verglasung und des Sonnenschutzes verwendet werden können. Im Vergleich zum aufwendigeren und genaueren Verfahren der EN ISO 52022-3 ergeben sich zwar etwas höhere Werte, mit denen man aber für die Ermittlung der Kühllast eines Gebäudes auf der sicheren Seite ist. Die Berechnung nach EN ISO 52022-1 erfordert die folgenden Eingangskenngrößen (Abb. 4 und Abb. 5):

Die Berechnung nach dem vereinfachten Verfahren EN ISO 52022-1 erfolgt für normal einfallende Strahlung. Die Winkelabhängigkeit, also die Abhängigkeit des g-Wertes als Funktion der Sonnenhöhe, wird in diesem Verfahren nicht berücksichtigt. Es gestattet jedoch die Ermittlung des Lichttransmissionsgrades.

Bewertungsverfahren nach EN ISO 52022-3 und ISO 15099

Die EN ISO 52022-3 ermöglicht eine detaillierte Berechnung von Sonnenschutzeinrichtungen in Kombination mit Verglasungen, mit der sich auch komplexe Systeme auf Basis der spektralen Eigenschaften der Verglasung, der Sonnenschutzeinrichtungen, der Behangöffnung, der Hinterlüftung und der Höhe der Zwischenräume kalkulieren lassen. Mit diesen Kennwerten können Planende verlässlich die thermische Behaglichkeit und die sommerliche Überhitzung abschätzen. Das Verfahren erfordert aufgrund der komplexen Zusammenhänge eine numerische Simulation.

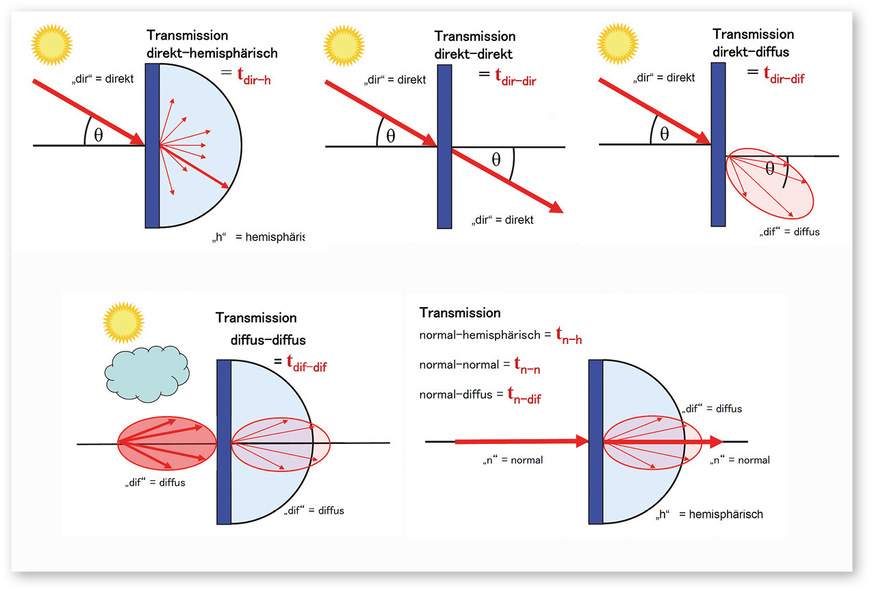

Für Sonnenschutzeinrichtungen kann auch das Berechnungsverfahren nach ISO 15099 genutzt werden. Es unterscheidet im Gegensatz zur EN 52022-3 jedoch nach direkter und diffuser Strahlung. Die Ergebnisse sind exakter und auch für winkelselektive, regelbare und ausstellbare Systeme geeignet. Es werden jedoch höhere Anforderungen an die Eingangsdaten gestellt, da diese auch für die diffuse Strahlung bekannt sein müssen (Berücksichtigung der Art des Lichteinfalls und der Lichttransmission – direkt, diffus und hemisphärisch). Maßgebend sind hierbei die Reflexion ρ und die Transmission τ, die nach den Lichtverhältnissen (direkt/gerichtet, diffus und hemisphärisch) beziehungsweise den unterschiedlichen Einstrahlwinkeln (Einfalls-, Höhen-, Azimut- und Profilwinkel) differenziert betrachtet werden können (Abb. 6). Die Messung der lichttechnischen Eigenschaften erfolgt in der Ulbrichtkugel (auch: Integrationskugel), in der gerichtete Strahlung in diffuse Strahlung umgewandelt wird.

Bei winkelselektiven Systemen, beispielsweise Lamellenraffstores, hat sich die Messung des spektralen Transmissions- und Reflexionsgrades der Einzellamelle nach EN 14500 beziehungsweise DIN 5036 und die Berechnung des Sonnenschutzes für unterschiedliche Einstrahlungswinkel nach EN 52022-3, Anhang A bewährt. Lichtlenkraster und Streckmodule können als Komplettsystem mit einer großen Ulbrichtkugel auch für verschiedene Einstrahlwinkel spektral aufgelöst gemessen werden. Damit können die thermische Behaglichkeit und die Tageslichtlenkung gezielt optimiert werden. Deshalb sollten Hersteller von Sonnenschutzsystemen die notwendigen Kenndaten zur Verfügung stellen.

Werden besonders detaillierte Ergebnisse benötigt, beispielsweise für präzise Tageslichtsimulationen, können BSDF-Messungen durchgeführt werden. BSDF steht für die Bidirectional Scattering Distribution Function, die die Streu- und Reflexionseigenschaften von Materialien und Oberflächen sehr genau beschreibt. Durch BSDF-Messungen lassen sich komplexe Simulationen, insbesondere Ray-Tracing-Simulationen, durchführen, die äußerst exakte und detaillierte Ergebnisse über das Strahlungsverhalten von Sonnenschutzprodukten liefern. Aufgrund ihres hohen Aufwandes und ihrer Komplexität sind solche Messungen und Simulationen jedoch in der Regel nur für technisch besonders anspruchsvolle Bauvorhaben relevant.

Kalorimetrische Messverfahren

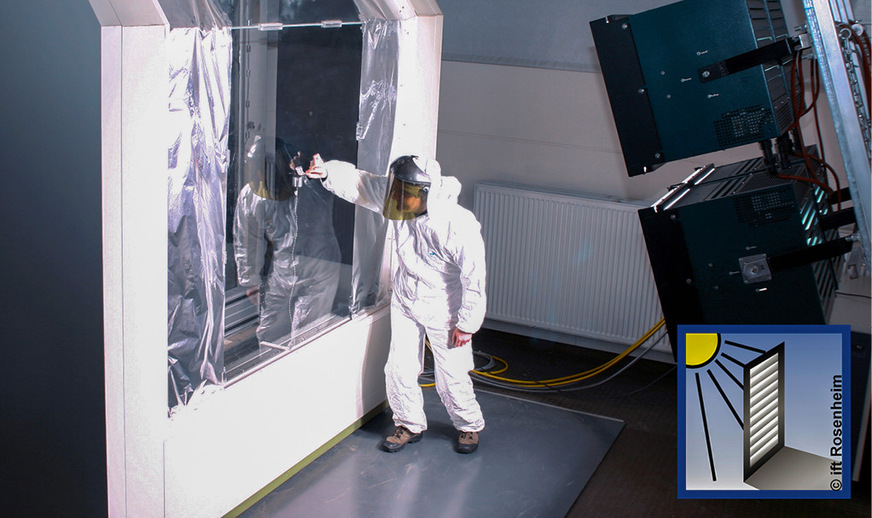

Komplexe Sonnenschutzsysteme lassen sich nicht immer mit Rechenverfahren beziffern. Dann bietet sich das kalorimetrische Messverfahren an, bei dem das zu püfende Bauteil mit einer künstlichen Sonne bestrahlt wird. Die durch das Bauteil transmittierte Energie wird gemessen und aus dem Quotienten der gemessenen transmittierten Energie und der Strahlungsleistung auf das zu bewertende Bauteil ergibt sich der Gesamtenergiedurchlassgrad g.

Dieses Verfahren lässt sich auf alle transparenten, transluzenten, lichtlenkenden und streuenden Bauteile anwenden. Darüber hinaus können auch die Oberflächentemperaturen ermittelt werden. Die Kennwerte können als Funktion des Höhenwinkels der Sonne, das heißt für jahreszeitliche und tagesabhängige Situationen bestimmt werden (Abb. 7). Das ift Rosenheim bietet hierzu zertifizierte Messungen auch nach US Standard NFRC 201-2023 (Procedure for Interim Standard Test Method for Measuring Solar Heat Gain Coefficient of Fenestration Systems) sowie nach ISO 19467 (Determination of solar heat gain coefficient using solar simulator) an.

Ausblick

Die Wirksamkeit von Sonnenschutzeinrichtungen hängt in hohem Maße von sorgfältiger Planung ab und davon, wie genau sie auf das Gebäude und seine Anforderungen zugeschnitten ist. Entscheidend ist allerdings nicht allein die richtige Hardware, um auch in extremen Hitzeperioden ein angenehmes Innenraumklima zu schaffen. Auch die intelligente Steuerung von Sonnenschutzeinrichtungen spielt eine enorme Rolle.

Mit smarten Systemen, die beispielsweise den energetischen Sonneneintrag und die Raumtemperatur als Regelgröße nutzen, kann der solare Wärmeeintrag situationsabhängig gesteuert werden. Moderne Systeme ermöglichen zusätzlich eine Verknüpfung mit der Gebäudeautomation, um die Steuerung nutzungs- und wetterabhängig zu optimieren. Um die Auswahl und Montage der verschiedenen infrage kommenden Vorrichtungen und Automationen wird es im dritten und letzten Teil dieser Artikelserie gehen.

Quellen

[1] DWD-Testreferenzjahre: https://t1p.de/GEB250640

[2] Studie zur integralen Bewertung des sommerlichen Wärmeverhaltens – Thermischer Komfort und energetische Performance, Ingenieurbüro Prof. Dr. Hauser, im Auftrag von: Repräsentanz Transparente Gebäudehülle, Berlin 8/2023

Bild: DWD Klimaatlas

Bild: Ingenieurbüro ibh / RTG - Repräsentanz Transparente Gebäudehülle

Bild: Ift Rosenheim

Bild: Ift Rosenheim

Bild: Ift Rosenheim

Bild: Ift Rosenheim

Bild: Ift Rosenheim

Kurz und knackig

Die Planung des Sonnenschutzes erfordert große Sorgfalt und oft auch Rechenarbeit. Zudem muss man die Klimaentwicklung im Blick haben. Der Beitrag stellt die maßgeblichen Nachweisverfahren vor.

Normen, Fachregeln und Studien

Glossar und Kennwerte

Gesamtenergiedurchlassgrad gtotal

gtotal = g x Fc

gtotal Gesamtenergiedurchlaßgrad Verglasung und Sonnenschutz

g Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung nach DIN EN 410

Fc Abminderungsfaktor Sonnenschutz nach DIN 4108 (Betrachtung nur in Verbindung mit der Verglasung)

Sonneneintragskennwert S0

Maximal zulässiger Sonneneintragskennwert Smax

Smax = S0 + ∑∆Sx

Aw Fensterfläche in m² (lichte Rohbauöffnungsmaße)

gtotal Gesamtenergiedurchlassgrade der Verglasungen einschließlich Sonnenschutz. Berechnung von gtotal nach E DIN EN ISO 52022-1

AG Nettogrundfläche Raum oder Raumbereich in m²

S0 Basiswert des Sonneneintragskennwertes für Gebäude, S0 = 0,12

∆Sx Zuschlagswerte nach Tabelle 3, DIN 4108-2

Äquivalenter U-Wert

Ueq = Ug – S x g

g Gesamtenergiedurchlassgrad

S Strahlungsgewinnkoeffizient

Ug U-Wert der Verglasung

Selektivitätskennzahl S

S = TL/g

S Selektivität

TL Lichtdurchlässigkeit

g Gesamtenergiedurchlassgrad