Gelegentlich findet die meist nüchterne, sachlich-trockene Wissenschaft deutliche Worte: „Der Klimawandel ist kein weit entferntes, theoretisches Zukunftsszenario. Er ist hier. Und er tötet.“ So steht es im jüngsten Lancet Countdown Europe Report, einem Bericht über die zunehmend ernsten Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit der Bevölkerung Europas. Thema ist dort insbesondere die Hitze [1].

Tatsächlich verursachen die immer häufiger auftretenden Hitzeperioden auch in unseren Breiten mehr Todesfälle als die sehr viel spektakuläreren Hochwasserereignisse, Hagelstürme und Orkane. Das Problem ist gerade in den Städten gravierend, die aufgrund der engen Bebauung seit jeher Hitzeinseln sind. In vielen Gebäuden wird während der jetzt länger anhaltenden und intensiveren Hitzewellen der Aufenthalt nicht nur unangenehm, sondern gesundheitsgefährdend, für die vulnerablen Gruppen – Alte, Kranke, Kleinkinder, Säuglinge – lebensbedrohend. Für gesunde Menschen sind dann zumindest erholsamer Schlaf in der Nacht und konzentriertes Arbeiten am Tag nicht mehr möglich, vor allem in den oberen Geschossen nicht.

Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht, stellte das Umweltbundesamt im Februar fest: „Die Klimawirkungs- und Risikoanalyse für Deutschland zeigt, dass die Außentemperaturen infolge des Klimawandels auch in Deutschland zunehmen. Trotz aller Bemühungen beim Klimaschutz ist damit zu rechnen, dass beispielsweise die Sommertage (ab 25 °C) um 40 % häufiger werden und die Hitzetage (ab 30 °C) sich verdoppeln können.“ [2]

Klimaanlagen boomen

In dieser Situation behelfen sich viele Bewohner:innen verständlicherweise mit den ineffizienten mobilen Klimageräten, viele Eigentümer:innen lassen gleich eine Split-Klimaanlage einbauen. 2023 hat die große Nachfrage der Branche erneut ein Umsatzplus von 20 Prozent beschert. Weltweit sind Klimageräte ein Verkaufsschlager, ihr Absatz ist ein echter Wachstumsmarkt. 2023 sprach eine Studie des Vereins Deutscher Ingenieure von global etwa zwei Milliarden Einheiten, für das Jahr 2050 sei mit sieben Milliarden zu rechnen. Die besagten zwei Milliarden Geräte seien für immerhin zehn Prozent des globalen Stromverbrauchs verantwortlich [3].

Bezogen auf Deutschland stellt hierzu das Umweltbundesamt fest: „2022 verbrauchten die Klimageräte in Haushalten laut Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 1,4 TWh Strom. Das entspricht einem Prozent des Stromverbrauchs aller Haushalte. Nicht-Wohngebäude zu kühlen verbrauchte 12,9 TWh Strom. Insgesamt entfielen 2022 in Deutschland 3 Prozent des Stromverbrauchs auf die Klimatisierung.“ [2 2024 würden in gut sechs Prozent der deutschen Haushalte wenigstens Teile der Wohnfläche mit Klimaanlagen gekühlt, bis 2030 dürften es acht Prozent sein, teilt das Umweltbundesamt an anderer Stelle mit [4]. Das Freiburger Öko-Institut geht davon aus, dass 2050 etwa 25 Prozent der Haushalte hierzulande über eine Klimaanlage verfügen werden [5].

Treibhauspotenzial der Kältemittel

Klimaanlagen liegen somit im Trend, und diese Entwicklung wird von der Klimawissenschaft mit Sorge gesehen [2]: „Klimaanlagen tragen nicht nur durch den Stromverbrauch, sondern auch durch freigesetzte Kältemittel (mittlerweile bei Neugeräten im Wesentlichen R-32, GWP=675 gemäß viertem IPCC Assessment Report) zur Erderwärmung bei. Das GWP (Global Warming Potential) ist ein Maß für die Treibhauswirksamkeit eines Stoffes. Der GWP für CO2 beträgt 1, sodass im Falle von R-32 die Treibhauswirksamkeit 675mal so groß ist wie die von CO2. Daher haben auch relativ kleine Mengen, die in die Atmosphäre entweichen, eine hohe klimaschädliche Wirkung.“

Und es gibt zahlreiche Gelegenheiten, bei denen das Kältemittel austreten kann: beim Transport der Geräte, beim Befüllen, im Betrieb, durch Lecks in den Leitungen. Die Verluste sind besonders groß im Fall der VRF-Multi-Splitanlagen, bei denen eine Außeneinheit mit bis zu 60 Inneneinheiten verbunden ist.

Wirksame Alternative: außenliegende Verschattung

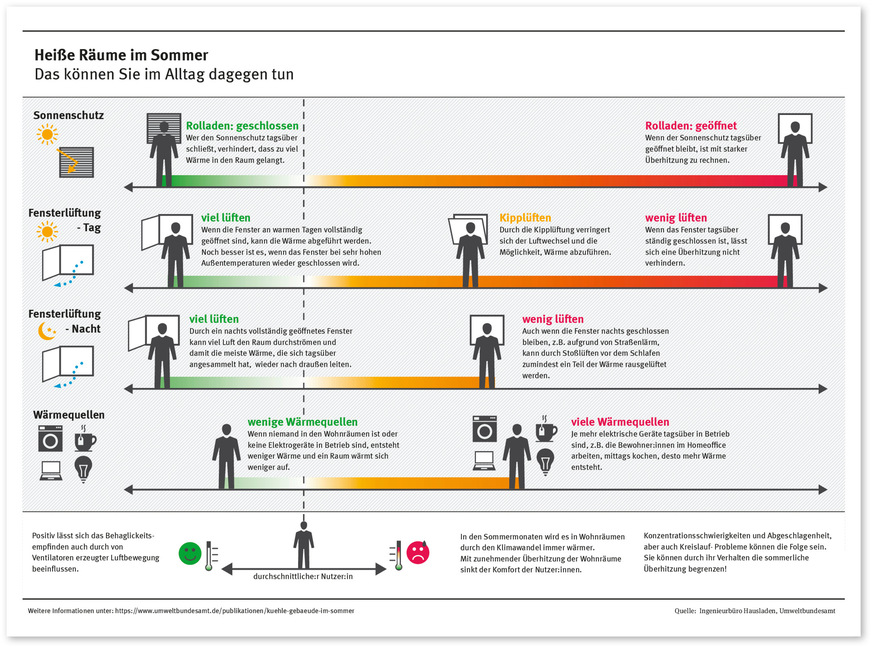

Auch aus diesen Gründen hat das Münchner Ingenieurbüro Hausladen im Auftrag des Umweltbundesamtes 2023 die Möglichkeiten des baulichen sommerlichen Wärmeschutzes analysiert und in einer Studie zusammengefasst [6]. Sie bietet reichlich Ansätze, ein Gebäude und seine Nutzer:innen auch ohne Klimaanlage oder zumindest mit nur minimalem Einsatz dieser Technik durch die Hitzeperioden zu bringen. Zum baulichen Hitzeschutz zählen Maßnahmen wie eine korrekt ausgeführte Außendämmung des Gebäudes, eine planvoll betriebene Nachtlüftung, zum Auskühlen der Bausubstanz in Hitzeperioden, und last, but not least die Verschattung der Fensterflächen.

Ein außenliegender Sonnenschutz ist nach einhelliger Expertenmeinung dem innenliegenden unbedingt vorzuziehen. Der ist meist nicht einmal halb so effektiv. Die Wirksamkeit technischer, mechanischer Sonnenschutz-Vorrichtungen wird mit dem Abminderungsfaktor FC beschrieben, dem Faktor, um den die Vorrichtung den Sonneneintrag verringert. Je kleiner er ist, desto besser. Während das Ingenieurbüro Hausladen den Mindestwert bei 0,25 ansetzen, empfiehlt das Umweltbundesamt einen FC von höchstens 0,2; so werden 80 Prozent des möglichen Sonneneintrags abgeblockt.

An Außenverschattungen sind für senkrecht eingebaute Fenster in erster Linie Rollläden und Raffstores zu empfehlen, für Dachflächenfenster Rollläden. Markisen oder Screens sind leichter, günstiger, schneller montiert, haben jedoch nicht immer die erforderlichen FC-Werte. Der Abminderungsfaktor, die „Leistung“ der Sonnenschutzvorrichtung, ist dabei nicht das einzig entscheidende Kriterium. Die Technik muss dazu klimarobust sein und witterungsbeständig. Sie ist ja nicht nur der Sonneneinstrahlung ausgesetzt, sondern auch Schlagregen, Starkregen, Wind und gelegentlich auch Hagel. Die Hersteller machen Aussagen zur Windbeständigkeit ihrer Produkte, die man bei der Planung berücksichtigen sollte.

Simulation im Worst-Case-Szenario

Das Potenzial einer strategisch genutzten Verschattung haben Wissenschaftler:innen der Holzforschung Austria (HFA) und der TU Graz mittels ausführlicher Gebäudesimulationen untersucht [7]. Die virtuellen Wohnungen liegen im Wien des Jahres 2050. Die Berechnung der Klimadaten basierte auf der ungünstigsten Entwicklung der THG-Emissionen, gemäß dem IPCC-Szenario RCP 8.5, das von einer Treibhausgaskonzentration von 1.370 ppm CO2-Äquivalenten im Jahre 2050 ausgeht. (Aktuell liegt der Wert bei zirka 420 ppm.) Daraus ergaben sich für die Wiener Innenstadt für Juli und August wahrscheinliche Temperaturspitzen von 40 Grad und darüber.

In zahlreichen Simulationen wurden fast alle denkbaren Varianten des Umgangs mit Verschattung, Lüftung und Nachtlüftung durchgespielt. Die Studie berücksichtigt auch smart gesteuerte Verschattung und Nachtlüftung. Sie kommt zu demSchluss, dass es auf die Art des Betriebs ankommmt, zeitnah abgestimmt auf Faktoren wie Außentemperatur, Bewölkung, Sonnenstand,. Ein Ziel der Untersuchung war es, die passenden Parameter für eine optimierte Automation zu finden.

Doch unterm Strich kommen die Autor:innen vor allem zu einem Ergebnis: Auch unter den denkbar ungünstigsten Bedingungen eines Klimapfades RCP 8.5, dem Worst-Case-Szenario, geht es entweder ohne Klimatisierung oder mit nur geringer Aktivierung der Kühltechnik. Voraussetzung ist allerdings, dass man folgende zehn Punkte beherzigt, die als ein vorläufiges Resultat der Studie aufgelistet wurden:

Änderung der gesetzlichen Vorgaben angeregt

Laut den Autor:innen der Studie „Kühle Gebäude im Sommer“ dürften in nicht allzu ferner Zukunft auch die passiven Kühlverfahren gelegentlich an ihre Grenzen kommen, weil Erde und Grundwasser wärmer werden und warme Nächte die Option Nachtauskühlung einschränken. Umso wichtiger sei der bauliche sommerliche Wärmeschutz. Er werde nur leider ausgerechnet durch das Gebäudeenergiegesetz ausgebremst, das eigentlich dringend erforderlich Maßnahmen an das Wirtschaftlichkeitsgebot koppele. Auf diese Art bleibe eine Hintertür für die Lösung Klimaanlage offen. Folglich schlagen sie vor, dass beim geplanten Einbau eines Klimageräts der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes verpflichtend wird. Sie können sich sogar vorstellen, dass in Wohngebieten das Anbringen von Außengeräten an Fassaden per Gesetz eingeschränkt wird [10].

Das mag harsch klingen, doch es könnte endlich die derzeit schleppend verlaufende energetische Sanierung des Gebäudebestandes und vor allem der Gebäudehüllen in Gang bringen. Konsequent umgesetzt, dürfte sie den Bestand sowohl auf die Hitzeperioden optimal vorbereiten wie auf Perioden mit tiefen Temperaturen, die es laut den Prognosen nach wie vor geben wird.

Es wird aber sicher noch dauern, bis sich die Mehrheit der Ingenieur:innen und Architekt:innen innerlich von dem verabschiedet, was man unter fortschrittlichen Vertreterinnen und Vertretern der Zunft früher „Prothesen-Architektur“ genannt hat – ein Art zu Entwerfen und zu Bauen, die optisch beeindruckende, ästhetische, „coole“ Gebäude hervorbringt, die jedoch nur dank aufwendigster Anlagentechnik überhaupt nutzbar und bewohnbar sind. Und zu den besagten Prothesen zählen zuallererst Klimaanlagen.

Quellen:

[1] The 2024 Europe report of the Lancet Countdown on health and climate change: unprecedented warming demands unprecedented action, https://t1p.de/GEB240634

[2] Umweltbundesamt: Gegen die Hitze – Das können Sie im Sommer für kühle Räume tun, https://t1p.de/GEB240635

[3] VDI Research: Kühlen gegen das Klima, https://t1p.de/GEB240636

[4] Umweltbundesamt: Gebäudeklimatisierung, https://t1p.de/GEB240637

[5] Deutschlandfunk Kultur: Das Klimaanlagen-Dilemma – Kühle Wohnung, warmer Planet, https://t1p.de/GEB240638

[6 ] Umweltbundesamt: Kühle Gebäude im Sommer – Anforderungen und Methoden des sommerlichen Wärmeschutzes, 2022, https://t1p.de/GEB240639

[7] Holzforschung Austria: Coole Fenster – Fenster mit Beschattung im Spannungsfeld sommerliche Überwärmung, Tageslicht, winterlicher Wärmeschutz in der Klimakrise, https://t1p.de/GEB240640

Bild: Ingenieurbüro Hausladen /Umweltbundesamt