Mit urbanem Hitzestress und problematischer Lufthygiene macht sich der Klimawandel im Sommer in unseren Städten deutlich bemerkbar. Lange Trocken- und Hitzeperioden sowie die dadurch bedingten hohen Schadstoffkonzentrationen in der Luft belasten die Lebens- und Arbeitsbedingungen im innerstädtischen Raum erheblich.

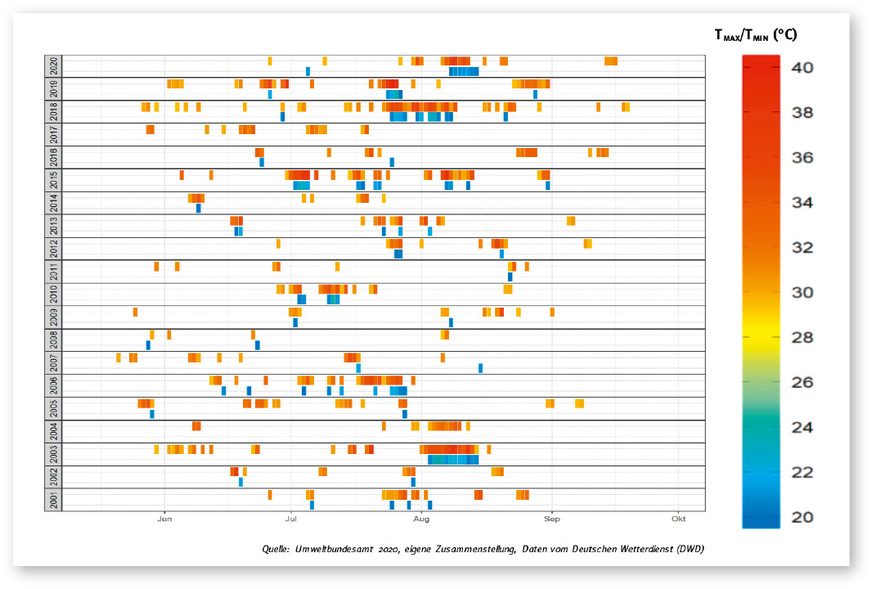

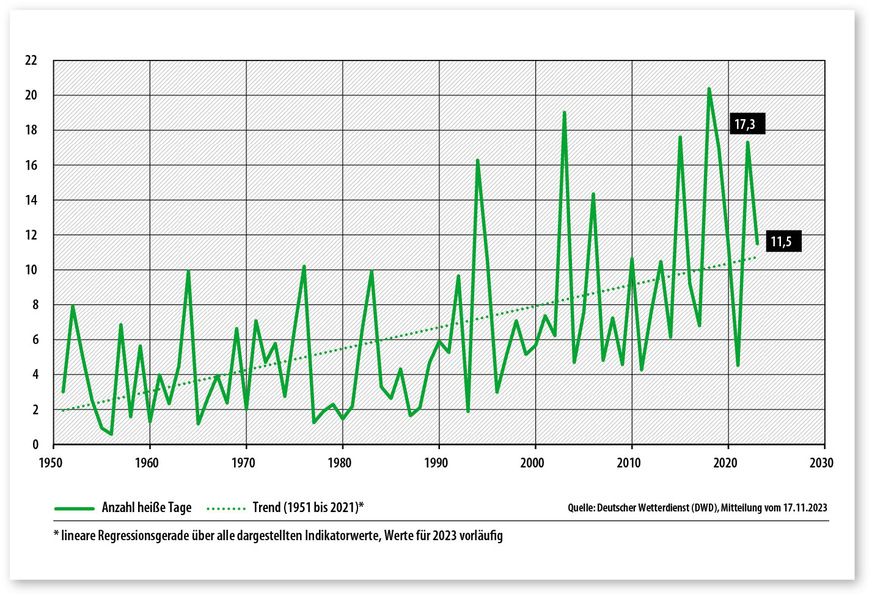

Die Kenndaten für die Hitzebelastung, sogenannte „heiße Tage“ bis 30 Grad und „tropische Nächte“ ab 20 Grad, werden in zunehmendem Maße registriert (Abb. 1). Sie sind für Menschen und Tiere belastend, vermindern die Leistungsfähigkeit, belasten die Natur und erhöhen die gesundheitlichen Risiken für vulnerable Personengruppen immens. Tatsächlich prognostizieren Modellrechnungen für Deutschland einen Anstieg hitzebedingter Mortalität von einem bis sechs Prozent pro einem Grad Celsius Temperaturanstieg – das entspricht einer Zahl von über 5.000 zusätzlichen Hitzetoten im Jahr [1].

Bild: UBA / DWD

Urbaner Hitzeinseleffekt (UHI)

Ein Abklingen dieser Entwicklung ist nicht abzusehen – ganz im Gegenteil: Zukunftsszenarien gehen anhand der globalen Klimaberechnungen von einer eklatanten Verschärfung aus. Der Stadtklimatologe Rainer Kapp erwartet für Stuttgart eine Verdoppelung der Wärmebelastungstage im Zeitraum von 2031 bis 2060, gleichzeitig prognostiziert er eine Erhöhung der Zahl der tropischen Nächte um den Faktor 3 bis 4. Eine aktuelle interaktive Karte der Universität Maryland/US, die auf den Daten des Klimarates IPCC basiert, errechnet bis 2060 eine durchschnittliche Temperatursteigerung für die Hauptstadt Berlin von fünf Grad, mit trockeneren Sommern und feuchteren Wintern [2]. Man kann sagen: Das uns bekannte Klima wird in Europa quasi um acht Breitengrade nach Norden verschoben – neapolitanische Temperaturen in Stuttgart, Bologna-Sommer in Berlin.

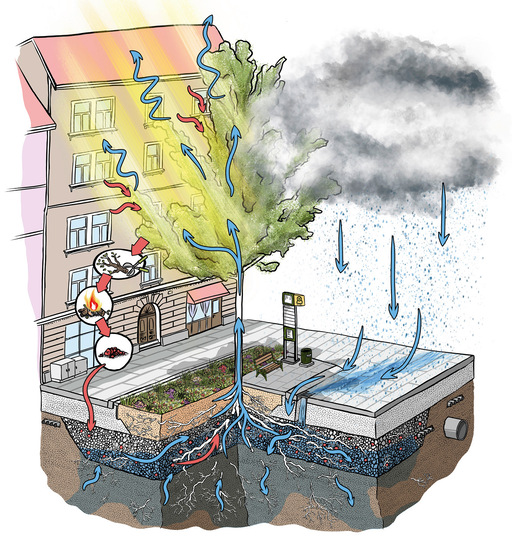

Die intensive Bodenversiegelung und die damit verbundene Dezimierung grüner Flächen verstärken die durch den Klimawandel bedingte Aufheizung in den Städten und lassen sie zu urbanen Hitzeinseln werden. Auch die Gebäudefassaden aus Glas, Stahl und Beton oder Mauerwerk nehmen die sommerliche Wärme auf, speichern sie und tragen zur Überhitzung der Innenstädte bei.

Die fehlende Vegetation erhöht nicht nur die Temperatur am Boden, sie begünstigt auch Starkregenereignisse und urbane Sturzfluten. Denn je wärmer die aufgeheizte Atmosphäre über einer Stadt, umso mehr Wasserdampf kann sie aufnehmen. Die feuchtwarmen Wolken treten lokal auf und entladen sich rasch – oft als heftige Regenfälle mit Gewitter und Hagel.

Insofern trägt der Hitzestress in den Städten direkt zu einem anderen klimabedingten Wetterphänomen bei: Amerikanische Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass lokale Hitzeereignisse die Niederschlagsmengen im urbanen Raum um bis zu 16 Prozent ansteigen lassen [3].

Teufelskreis Klimaanlagen und Hitzestress

Ohne durchdachte und langfristig angelegte Gegenmaßnahmen können die dicht besiedelten Städte den klimatischen Veränderungen nicht wirkungsvoll begegnen. Technische Installationen in den überhitzten Gebäuden, wie Split-Klimageräte oder Klimaanlagen, lösen das Problem nicht, sondern sind Teil des Problems. Trotzdem hat der Absatz von Klimageräten und -anlagen zugenommen, laut der Internationalen Energieagentur (IEA) in der Zeit von 1990 bis 2016 von 2,5 auf sechs Prozent im privaten und von sechs auf 11,5 Prozent im gewerblichen Sektor, Tendenz steigend [4]. Die Kühltechnik nimmt schon jetzt mehr als zehn Prozent des weltweiten Stromverbrauchs für sich in Anspruch und belastet die Umwelt überdies mit teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW). Die HFKW-Emissionen beliefen sich 2010 in Deutschland auf 405 Tonnen, was 717.400 Tonnen CO₂-Äquivalenten entspricht [5]. Wenn schon mit technischen Mitteln gekühlt werden muss, sollten die Flächenkühlsysteme daher ausschließlich natürliche Kältemittel enthalten.

Aber nicht nur das: Eine 2020 in Frankreich veröffentlichte Studie errechnete für Paris einen Temperaturanstieg von 2,4 Grad, wenn bei einer neuntägigen Hitzewelle systematisch Klimaanlagen in Betrieb gehen, um Gebäude zu kühlen [6]. Eine andere Studie gibt für die direkt von Klimaanlagen erzeugte Steigerung der nächtlichen Außentemperatur einen Wert von 1 bis 1,5 Grad an [7] – ein Anstieg, der mit zusätzlichem Energieaufwand wieder heruntergekühlt werden muss. Um dem Hitzeproblem in den Städten beizukommen, muss daher ein anderer Weg gefunden werden. Dringend notwendig sind lokale Klimaanpassungsmaßnahmen. Dazu braucht es allerdings intakte Klimalandschaften.

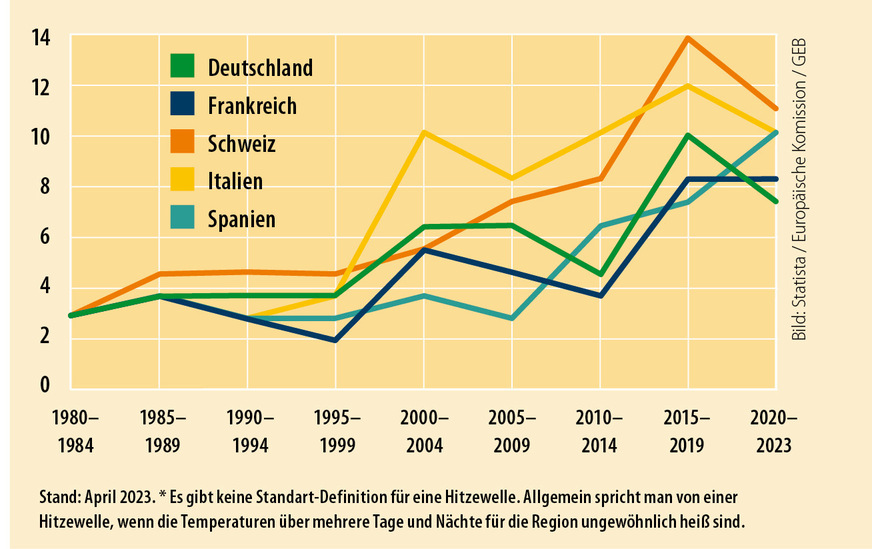

Bild: Statista / Europäische Komission / GEB

Klimaresilienz nach dem Schwammstadt-Prinzip

Hier kommen sogenannte „Nature-based Solutions“ ins Spiel, auf deutsch: natürliche Klimalösungen, die auf dem Schutz, dem Wiederaufbau und dem nachhaltigen Management von Ökosystemen beruhen. Konzepte wie das Schwammstadt-Prinzip oder die wassersensible Stadtentwicklung greifen gezielt auf die natürlichen Systeme zurück. Solche Maßnahmen zur Klimaanpassung bieten „blaugrüne Lösungen“ (blau = Teiche, Seen, Kanäle; grün = Bäume, Begrünung, Parks) für die nur auf den ersten Blick völlig gegensätzlich erscheinenden Klimafolgen: auf der einen Seite Hitzewellen mit langanhaltender Trockenheit und Starkregen mit Überflutung auf der anderen.

Beide befähigen die Stadt zu einer klimaresilienten Regenwasserbewirtschaftung (RWB), in der das Niederschlagswasser als Ressource dient, die es zurückzuhalten und zu speichern gilt, damit sie dort verdunsten kann, wo sie anfällt. Im Idealfall soll sich die gesamte Stadt nach einem Regenguss wie ein Schwamm vollsaugen können.

Ein nachhaltiges Regenwassermanagement kombiniert dazu Konzepte zur Verdunstung, zur Versickerung und zur Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser bis hin zur verzögerten Rückführung in den natürlichen Wasserkreislauf. Indem man viele, oft kleine Speicherräume an Straßen und auf Fassaden- oder Dachflächen schafft, lässt sich die Ableitung des Gesamtniederschlags drosseln und durch verstärkte Bepflanzung verdunsten, um so das Stadtklima zu verbessern.

Die Liste des Machbaren reicht von quartiersbezogenen Planungen bis hin zu einzelnen Maßnahmen an einem Haus oder Grundstück. Gemeinsam mit den Bauherren haben Stadtplaner, Architekten und Landschaftsplaner, Tiefbauingenieure und Fachleute der Siedlungswasserwirtschaft die Aufgabe, die dafür notwendige grüne und blaue Infrastruktur im Bestand und bei Neubauten umzusetzen.

Bild: DWD

Begrünte Bauwerke verbessern das Stadtklima

Die „Grüne Stadt“ ist damit ein effektiver Lösungsansatz für die Hitze- und die Überflutungsproblematik. Urbanes Stadtgrün, ob als Begrünung von Gebäudeoberflächen oder als Grünzug mit Straßenbäumen beeinflusst erheblich das Stadtklima im positiven Sinn. Ein erster Schritt zur Förderung der Klimaresilienz ist daher immer die weitreichende Flächenentsiegelung, indem man neue Grünstreifen und Parkanlagen schafft. Wo dafür der Platz fehlt, lassen sich vertikale Flächen nutzen, sprich: die Dächer oder Fassaden der Gebäude.

„Die Verdichtung der Städte nimmt weiter zu, denn wir versiegeln immer noch 40 bis 50 Hektar pro Jahr. Wenn wir unsere Städte grün halten wollen, müssen wir auf die Gebäude zurückgreifen, egal ob vertikal oder horizontal“, empfiehlt daher Gunter Mann, Präsident des Bundesverbands Gebäudegrün (BuGG). Er unterstützt mit seinem Team Städte und Gemeinden bei der Entwicklung von Förderinstrumenten, Gutachten und Machbarkeitsstudien. Inzwischen fördern 77 Prozent der Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern Dachbegrünungen direkt mit Zuschüssen oder indirekt mit reduzierten Abwassergebühren. Viele Gemeinden und Städte sehen in ihrem Schwammstadtkonzept außerdem eine Gründach-Verpflichtung für Neubauten vor.

Grünes Kühlsystem

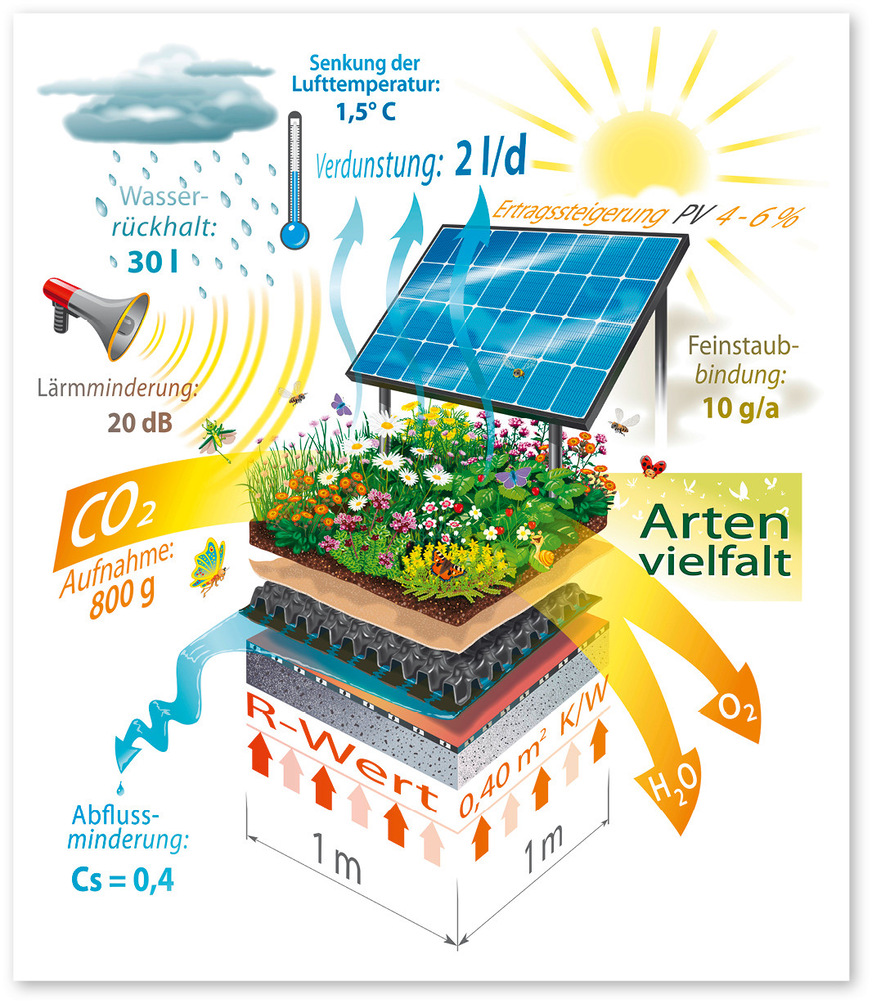

Bauwerksbegrünungen verbessern das städtische Mikroklima wirkungsvoll, indem sie durch Verdunstung natürlich kühlen und Gebäudeteile sowie Freiflächen verschatten. Gründächer beeinflussen direkt die mikroklimatischen Verhältnisse in der Stadt, indem sie Hitze nachhaltig reduzieren. Beeindruckend ist schon die Ausgangslage von Dachkonstruktionen im Vergleich: Während bei ungeschützten Dachbeschichtungen an heißen Sommertagen Oberflächentemperaturen bis zu 80 Grad auftreten können, weisen bepflanzte Retentionsdächer mit 22 Grad die niedrigste Temperatur auf [8]. Der Haupteffekt erfolgt allerdings über Verdunstungskühlung: Gründächer verdunsten je nach Wasserverfügbarkeit bis zu 400 Liter pro Quadratmeter jährlich, Fassadenbegrünungen zwischen zwei bis 15 Liter pro Quadratmeter am Tag. Simulationen zeigen, dass damit die Umgebungstemperatur um bis zu 13 Prozent gesenkt werden kann. Durchschnittlich ermöglichen Gründächer eine Reduktion der Umgebungstemperatur von 1,34 Grad, Fassadenbegrünungen sogar 1,37 Grad [8].

Durch gezieltes Bewässern der Vegetation von Gründächern und Fassadenbegrünungen, idealerweise mit zwischengespeichertem Regenwasser, lässt sich die Verdunstung und somit auch die Kühlleistung selbst in längeren Trockenzeiten auf einem hohen Niveau halten.

Auch Fassadenbegrünungen reduzieren mit ihrem pflanzlichen Sonnenschutz den solaren Wärmeeintrag auf die Gebäudehülle um 85 bis 100 Prozent und verhindern so das Aufheizen und die nächtliche Wärmeabgabe an die Umgebung. Als grüne Isolierschicht erhöhen wandgebundene Fassadenbegrünungen die Dämmwirkung von Fassaden um bis zu 22 Prozent und tragen damit im Sommer ebenfalls zu einer Minderung der Kühllast bei. Auf diese Weise lassen sich Einsparungen bei der benötigten Kühlenergie von bis zu 43 Prozent erzielen [9].

Bei Gründächern hängt die Dämmleistung von der Dicke der Substratschicht und der Art des Aufbaus ab. Mit extensiven oder intensiven Gründachsystemen können im Winter acht bis zehn Prozent Energie eingespart werden, im Sommer sogar bis zu 84 Prozent [9]. Insbesondere bei schlecht gedämmten Bestandsgebäuden reduzieren Gebäudebegrünungen den Energieverbrauch erheblich und tragen somit dazu bei, die CO₂-Emissionen indirekt zu senken.

Schwammstadt für Bäume

Stadtbäume verringern die Lufttemperatur durch den kühlenden Verdunstungseffekt ihres Blattwerks und beeinflussen somit deutlich spürbar das Stadtklima. Im Rahmen einer Studie zur Vermeidung von Hitzeinseln wurden drei Quartiere in Hamburg, Köln und Frankfurt am Main mit Mikroklimasimulationen auf ihre Verbesserungspotentiale hin untersucht. In allen Quartieren konnte der Klimatisierungsbedarf durch Verschattung im Außenraum und an den Gebäuden deutlich gesenkt werden. Vor allem hinsichtlich der thermischen Behaglichkeit wurden positive Aspekte durch großkronige Bäume festgestellt, die im Sommer eine Minderung der physiologisch äquivalenten Temperatur um zehn Kelvin und mehr bewirkten [10].

Große Baumkronen sind außerdem wichtige Schattenspender und natürliche Luftreiniger. Sie absorbieren, wie alle Grünpflanzungen im Stadtraum, Schadstoffe wie Blei, Kadmium, Kohlenstoffmonoxid, Nickel, Schwefeldioxid und Stickstoffoxid aus der Luft und reduzieren die Feinstaubbelastung erheblich – die gesundheitliche Bedeutung von Bäumen in der Luftreinigung kann angesichts von herabgesetzter Luftzirkulation und mangelnder Lufthygiene bei Hitzewellen nicht hoch genug eingeschätzt werden. Unterstützt werden sie durch eine optimierte Gebäudestruktur, die mit Gebäudelücken und Grünzonen für eine ausreichende Durchlüftung sorgt. Um das Überleben der unentbehrlichen Bäume im Stadtraum zu sichern, ist ein modernes Regenwassermanagement mit umweltgerechten Lösungen erforderlich, die eine gesunde Entwicklung großer Bäume in befestigten Flächen ermöglichen. Hierzu bedarf es Baum-

rigolen mit ausreichend großem unterirdischem Retentionsraum sowie effiziente Filtersysteme für das Niederschlagswasser.

Bild: leistungsfotografie.ch

Jeder soll mitmachen

Das Prinzip Schwammstadt ist in der Lage, die Folgen des Klimawandels zu mildern und das Leben in der Stadt gesünder und lebenswerter zu gestalten. Viele Methoden aus dem Schwammstadt-Katalog können die Kommunen in einer klimaangepassten Stadt- und Gebäudeplanung beim sommerlichen Hitzeschutz effektiv unterstützen. Die meisten Flächen befinden sich jedoch in privater Hand, auf die Kommunen höchstens durch Förderanreize einen Zugriff haben. Die Schwammstadt-Prinzipien

können und sollten auf allen privaten Grundstücken berücksichtigt werden. Bei der Gebäudeplanung gewinnt das Thema Entwässerung eine neue Dimension, wenn die Speicherfähigkeit von Niederschlagswasser und die Verbesserung der Energiebilanz durch Verdunstung berücksichtigt wird. Somit kann jeder Bauherr und jede Baufamilie Teil einer erfolgreichen Klimaanpassung werden, denn die Grundgedanken der Schwammstadt-Idee lassen sich bei jedem Bauprojekt umsetzen. ■

Literatur und Quellen

[1] UBA, Gesundheitsrisiken durch Hitze, https://t1p.de/GEB230650

[2] Interaktive Karte: https://t1p.de/GEB230651

[3] Liu, J., & Niyogi, D., Meta-analysis of urbanization impact on rainfall modification, Scientific reports, 9(1), 1-14, 2019, https://t1p.de/GEB230652

[4] The future of cooling, https://t1p.de/GEB230653

[5] UBA, Gebäudeklimatisierung, https://t1p.de/GEB230654

[6] Vincent Viguié et al, 2020 Environ, Res. Lett. 15 075006, https://t1p.de/GEB230655

[7] Joachim Wille, Das Hitze-Dilemma , FR 20.07.23, https://t1p.de/GEB230656

[8] Gößner et al, Evapotranspiration Measurements and Assessment of Driving Factors, https://t1p.de/GEB230657

[9] BuGG-Positionierungspapier „Gebäudebegrünung als Klimafolgen-Anpassungsmaßnahme“, https://t1p.de/GEB230658

[10] UBA, Hitze in der Innenstadt: mehr Bäume und Schatten nötig,

https://t1p.de/GEB230659

Bild: Bundesverband Gebäudegrün

Bild: Bundesverband Gebäudegrün

Bild: Bundesverband Gebäudegrün

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in unserem Dossier Sommerlicher Wärmeschutz mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/sommerlicher-

waermeschutz