100 Jahre nach dem Aufbruch der Architekturmoderne am Stuttgarter Weissenhof sucht die IBA’27 erneut nach der Zukunft des Bauens und Zusammenlebens in der schwäbischen Metropole. In gewachsenen Siedlungen, erschlossenen Gewerbegebieten oder auf brach liegenden Fabrikgeländen entstehen während der zehnjährigen Laufzeit und darüber hinaus sozial wie funktional gemischte Gebäude und Quartiere. Mit ehrgeizigen Nachhaltigkeitszielen, Mut zum Experimentieren und dem Willen, Dinge anders zu machen als gewohnt, stehen die Projekte für den grundlegenden Wandel in der Bau- und Immobilienwirtschaft – kurz gesagt: für die Bauwende.

Die Internationale Bauausstellung im Wandel der Zeit

Internationale Bauausstellungen (IBA) gibt es seit mehr als hundert Jahren. Ausgehend von der englischen Arts-and-Crafts-Bewegung entstand um die Wende zum 20. Jahrhundert auf der Darmstädter Mathildenhöhe eine Künstlerkolonie, die alle Bereiche des Lebens einer kritischen Prüfung unterzog und neu zu organisieren suchte. Die Ergebnisse wurden 1901 in einer Ausstellung präsentiert. Dieses Paradebeispiel des deutschen Jugendstils gilt heute als erste Bauausstellung.

Unter anderem mit der IBA Emscher Park im Ruhrgebiet in den 1990er-Jahren entwickelte sich das Format zu einem Instrument, das sich anschickte, ganze Regionen umzugestalten, eingebunden in eine breite öffentliche Auseinandersetzung mit der Zukunft der Stadt. 2013 präsentierte die IBA Hamburg ihre Ergebnisse; sie befasste sich am Beispiel des Stadtviertels Wilhelmsburg mit dem weltoffenen Miteinander in Städten, mit Übergangsräumen der Ballungsgebiete zu ihrem Umland und mit Städten unter dem Einfluss des Klimawandels.

Eine IBA läuft heute üblicherweise über zehn Jahre. Sie schließt mit dem Präsentationsjahr, in dem die Ergebnisse der Weltöffentlichkeit vorgestellt werden: Gebäude, Quartiere und Infrastrukturprojekte, aber auch neuartige Instrumente der Planung und Projekte aus dem sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich. Was beispielhaft konzipiert und umgesetzt wurde, hat den Anspruch, jahrzehntelang zu wirken.

Die IBA Basel war die erste grenzüberschreitende Bauausstellung. Sie fand im Dreiländereck Schweiz, Frankreich, Deutschland statt. 2022 endeten die IBAs in Heidelberg, in den südlichen Niederlanden (IBA Parkstad) und in Wien. Die IBA Thüringen ist die bislang Letzte und fand 2023 ihren Abschluss.

Vier Geschosse in zwölf Wochen

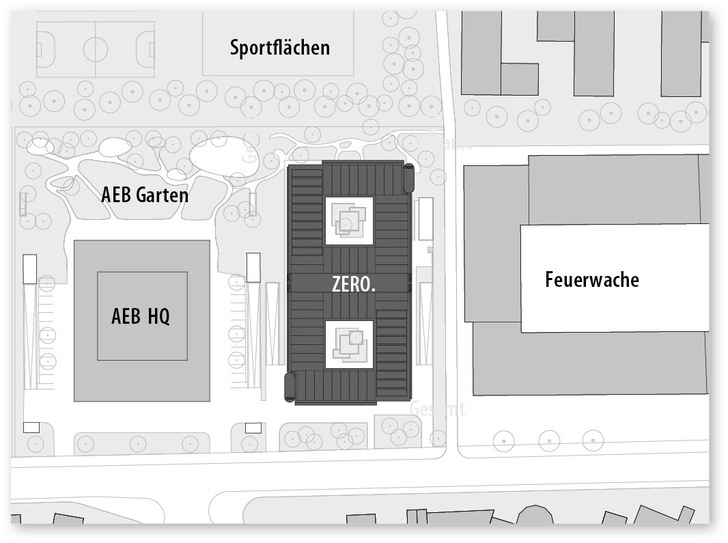

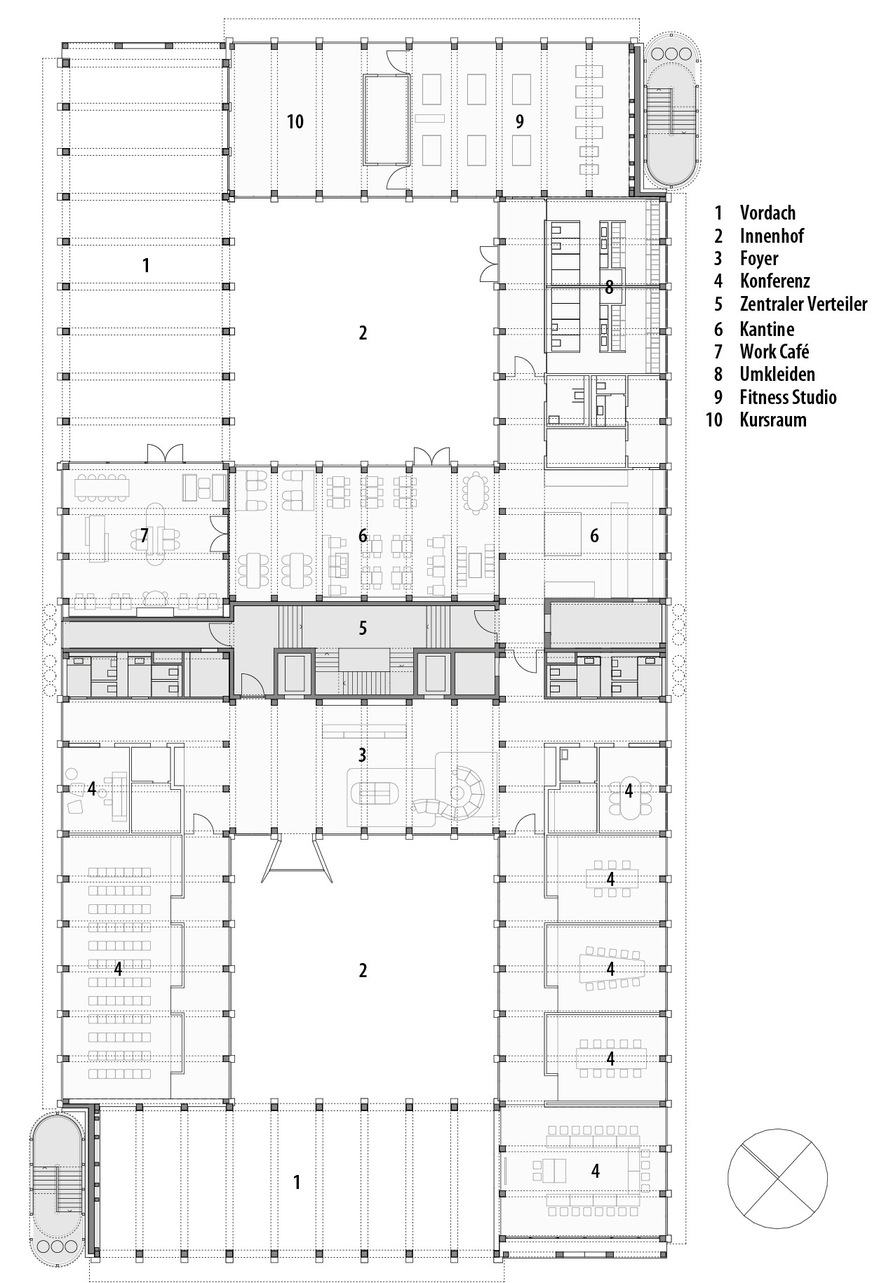

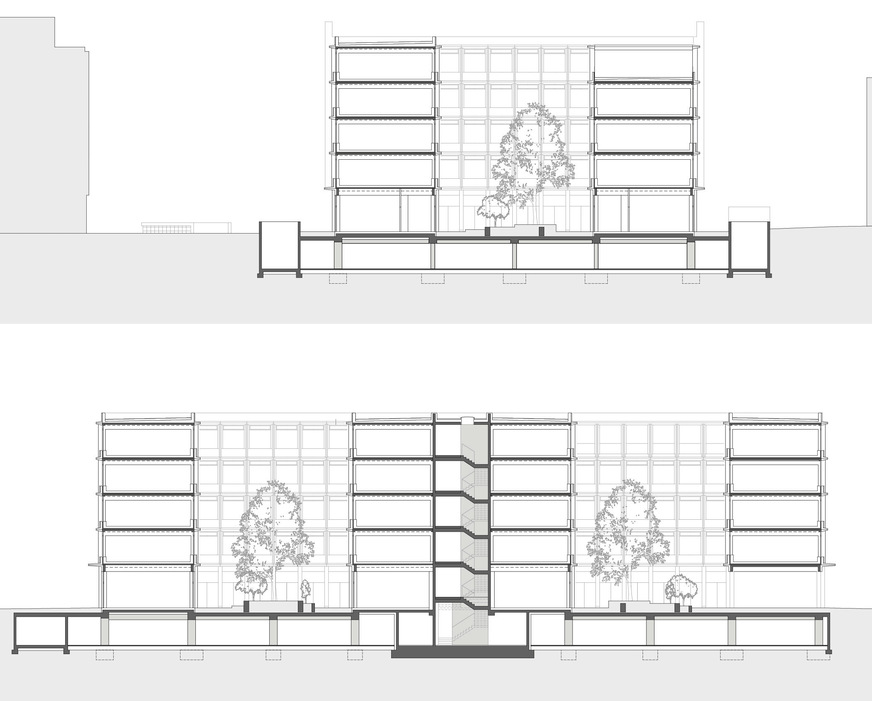

Die Vorhaben und Projekte der IBA’27 in Stuttgart orientieren sich an dem Willen zu einem nachhaltig wertschätzenden Umgang mit Materialien, Räumen und sozialen Beziehungen. Einer der Ausstellungsorte wird das Projekt „ZERO.“ sein – unter anderen der neue Firmensitz des Projektsteuerers und Co-Bauherrn CPM sowie des verantwortlichen Architekturbüros Riehle Koeth. Am einstigen Produktionsstandort des Stuttgarter Badarmaturenherstellers Hansa, zwischen Verwaltungsbauten und Feuerwehrwache, bietet der Neubau auf vier Geschossen zuzüglich Staffelgeschoss und einem Untergeschoss Platz für 400 Mitarbeitende.

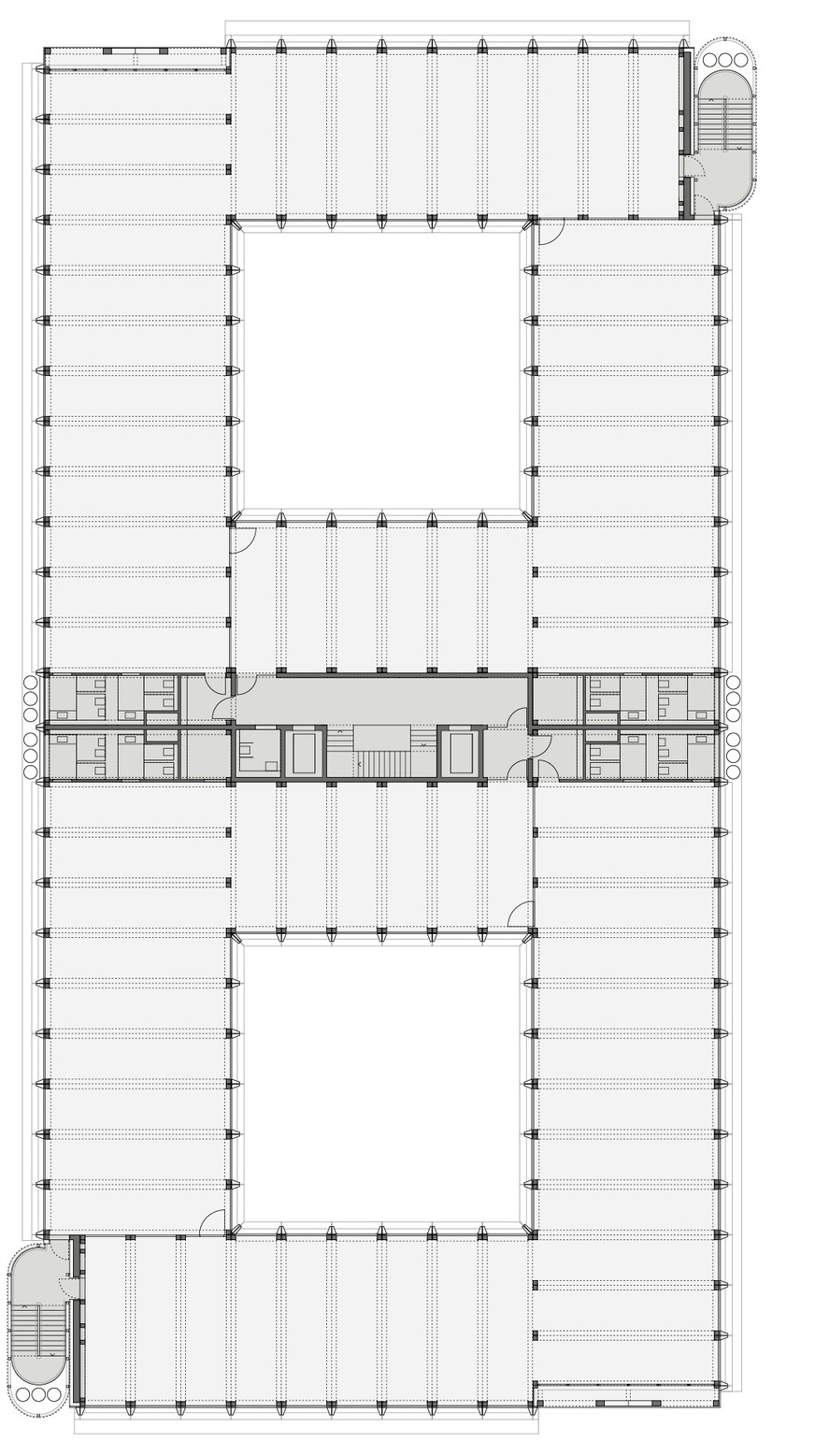

Das Gebäude wurde als Holzbau konzipiert, wobei dessen Errichtung lediglich drei Monate der zweijährigen Gesamtbauzeit in Anspruch nahm. Die Konstruktion ist eine Kombination aus einer Holzskelettkonstruktion im Erdgeschoss, auf der sich über vier Geschosse eine modulare Holzbauweise stapelt, die das Projektteam gemeinsam mit zwei Holzbaubetrieben entwickelt hat. In deren Fertigungshallen wurden bei witterungsunabhängigen Bedingungen insgesamt 286 Raummodule aus Massivholz mit einer Länge von zehn und einer Breite von 2,70 Metern vorgefertigt und innerhalb von zwölf Wochen um zwei Innenhöfe herumgebaut und aufeinandergesetzt.

Neben einer verkürzten Bauzeit bringt das modulare Prinzip auch größtenteils stützenfreie Räume mit sich. Die Büroflächen in den Obergeschossen können so je nach Bedarf flexibel eingeteilt und vermietet werden, während das Erdgeschoss mit gemeinschaftlich genutzten Konferenzräumen, Kantine und Sportbereich zum repräsentativen, kommunikativen Treffpunkt für die Nutzer:innen wird.

Bild: Riehle Koeth / filippobologneseimages

Regenerative Energiequellen, minimale Haustechnik

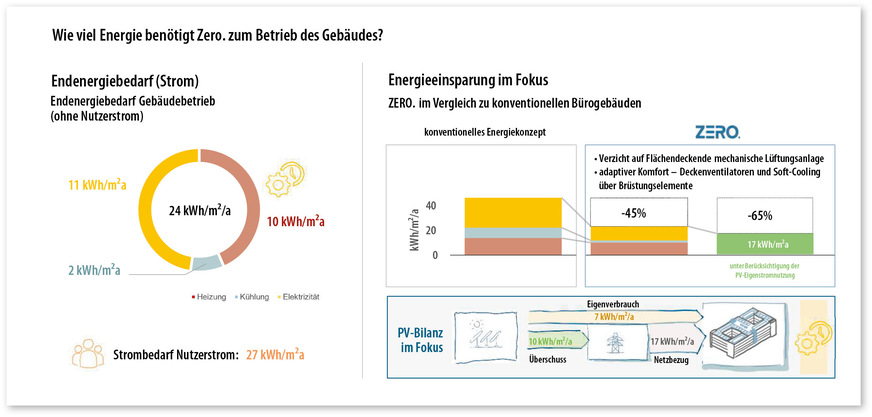

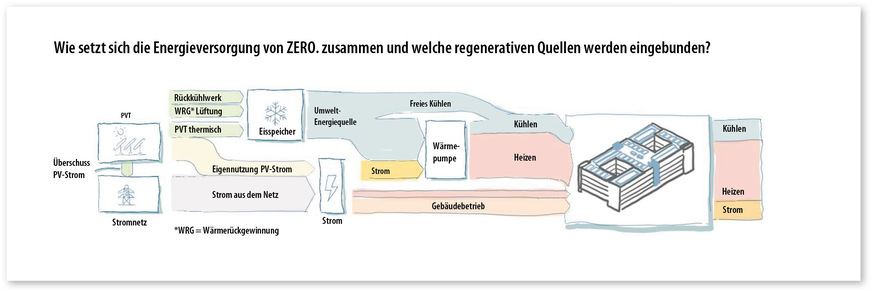

Da sich die technikintensiven Nutzungen auf das Erdgeschoss beschränken, kommen die Obergeschosse ohne aufwändige Gebäudetechnik aus. Das Stuttgarter Ingenieurbüro Transsolar entwickelte für den Büroneubau ein Klima- und Energiekonzept, das auf Robustheit und Einfachheit setzt.

Geschossweise getrennte Abluftkamine sorgen für die nötige Luftzirkulation in den Büroräumen – in der kühlen Jahreszeit ganz ohne mechanische Unterstützung. Je nach Jahreszeit wird die über Lüftungsklappen einströmende Zuluft über Radiatoren in den Brüstungselementen vorab erwärmt oder gekühlt.

Die Energie für die Wärmepumpe liefert ein Eisspeicher im Untergeschoss des Gebäudes, der ein Volumen von 400 Kubikmetern fasst. Am Ende der Heizperiode, wenn der Speicher durch den kontinuierlichen Wärmeentzug fast gänzlich vereist ist, dreht sich das Spiel um und das Eis wird dazu genutzt, das Gebäude zu kühlen. Abluftwärme, PV-Module und Solarthermie minimieren außerdem den Bedarf an fossiler Energie.

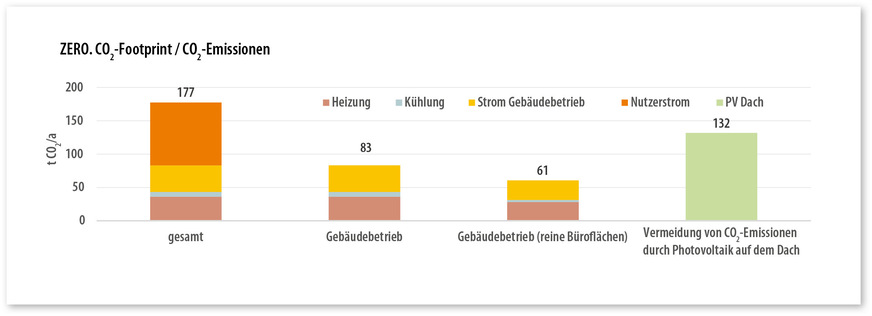

Mit dem Betrieb startet das Monitoring

Noch im Juli dieses Jahres soll der Neubau eröffnet werden. Während seines Betriebs wird das Monitoring zeigen, ob das Gebäude die vorab berechnete CO₂-Einsparung tatsächlich erreicht. Das Projektteam ist jedenfalls bestrebt, mit den gesammelten Erfahrungen weiterzumachen und auch zukünftig Pionierarbeit zu leisten – ganz im Sinne der IBA’27, die den nachhaltig wertschätzenden Umgang mit Materialien, Räumen und sozialen Beziehungen zum Ziel hat.

Bild: Riehle Koeth

Bild: Riehle Koeth

Bild: Riehle Koeth

Bild: Riehle Koeth / Markus Guhl

Bild: Riehle Koeth / filippobologneseimages

Bild: Transsolar

Bild: Transsolar

Bild: Transsolar

Bild: Riehle Koeth / Markus Guhl

Bild: Riehle Koeth

Energie speichern mit Wasser und Eis

Ein Eisspeicher ist ein recht simpel aufgebauter thermischer Energiespeicher, eine Art Zisterne, die vollständig in die Erde eingegraben wird. Durch den ungedämmten Hohlkörper, der in der Regel aus Beton besteht, schlängeln sich große Leitungsspiralen, durch die eine frostsichere Flüssigkeit, eine Sole, strömt. Die Rohrleitungen gliedern sich in zwei Komponenten: einen Entzugswärmetauscher und einen Regenerationswärmetauscher. Die Zisterne selbst ist mit Wasser gefüllt.

Während des Heizbetriebs entnimmt der eine Wärmetauscher dem Wasser Wärmeenergie und leitet diese mit der Sole an die Wärmepumpe weiter, welche die Wärme auf das gewünschte Temperaturniveau bringt, das es zur Warmwasserbereitung und Beheizung braucht – günstig hierfür ist ein Niedertemperatursystem. In der Zisterne kühlt das Wasser durch den Wärmeentzug kontinuierlich ab und beginnt allmählich zu gefrieren. Die Leitungen sind bewusst so verlegt, dass die Vereisung innen beginnt und nach außen „wächst“, damit die Zisterne keine Risse bekommt.

Solange die Zisterne flüssiges Wasser bevorratet, kann Wärme entnommen werden. Sie darf aber nie vollständig vereisen. Dafür sorgt der Regenerationswärmetauscher, indem er der Zisterne Wärme zuführt, um das Eis wieder zu schmelzen. Dafür braucht es „Ressourcen“, die Energie in Form von Wärme zur Verfügung stellen, wie beispielsweise solare Wärmekollektoren, Solar-Luftabsorber, Wärmerückgewinnung aus der Abluft und im Sommer Wärme aus der Gebäudekühlung. Auch das umgebende Erdreich erwärmt die Zisterne und unterstützt das Auftauen des Eises. Damit lässt sich der Vorgang beliebig oft wiederholen.

Das System nutzt den Phasenübergang: Die Schmelzenergie, also die Energiemenge, die man in Eis mit einer Temperatur von 0 °C einbringen muss, um daraus Wasser von 0 °C zu bekommen, beträgt 92 Wh/kg. Die gleiche Menge Energie kann die Wärmepumpe jedem Liter Zisternenwasser entnehmen. Das ist viel Energie – auf recht kleinem Raum. So kann jeder Kubikmeter verbauter Zisternenraum, einschließlich der Spiralen, in etwa einen Energievorrat von 50 kWh speichern.

Bautafel

Projekt: Neubau eines Bürogebäudes für 400 Mitarbeitende in Stuttgart-Möhringen

IBA’27: ZERO. ist ein offizielles Projekt der Internationalen Bauausstellung StadtRegion Stuttgart 2027

Energiestandard: KfW 40 / Zertifizierung in DGNB Gold

Brutto-Grundfläche (BGF): 15.000 m²

Nutzungseinheiten: Bürobereiche, Konferenzbereiche, Work-Café, Fitnessstudio, Kantine

Bauherr: S111 GmbH und EEW GmbH, 71063 Sindelfingen, https://eew-gmbh.de

Architektur: Riehle Koezth, 70176 Stuttgart, https://riehlekoeth.com/de/

Projektsteuerung: CPM GmbH, 71063 Sindelfingen, https://cpm.gmbh

Klimaengineering: Transsolar Energietechnik, 70563 Stuttgart, www.transsolar.com/de

Heizung/Lüftung/Sanitär/Klima (HLSK): Transplan, 70563 Stuttgart, https://transplan-technik.de

Elektrotechnik: Neher Butz Plus, 78462 Konstanz, www.neher-butz-plus.de

Bauphysik: CAPE , 74523 Schwäbisch Hall, www.cape-ingenieure.de

Tragwerksplanung: Merz Kley Partner, A-6850 Dornbirn, www.mkp-ing.com

Brandschutz: DEKRA Automobil, 71063 Sindelfingen, www.dekra.de

Bauakustik: DI Christian Rothe M.BP. Bauphysik, A-6971 Hard, www.bauphysik-rothe.at

Geotechnik: Prof. Dr.-Ing. E. Vees und Partner, 70771 Leinfelden-Echterdingen, www.geotechnik-vees.de

Modulbau: KBS Bausysteme GmbH / Baumgarten GmbH / Zimmerei Stark GmbH

Freianlagen: Freiraumplanung Sigmund Landschaftsarchitekten

Planungsbeginn: 01/2022

Fertiggestellung: 07/2025

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum Thema finden Sie auch in unserem Dossier Kühlung und Klima mit Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/kuehlung-und-klima