Es gibt beim Bau und der Sanierung von Gebäuden einige Entscheidungen, die sind grundlegend und haben in der Regel auf Jahrzehnte hinaus Bestand. Neben der Bauweise an sich und der installierten Gebäudetechnik betrifft dies auch die raumabschließenden Oberflächen. Während sich nicht verklebte Bodenbeläge, Stoffe und Wandfarben noch ohne großen Aufwand und bei minimalen Kosten jederzeit an den gerade vorherrschenden Geschmack anpassen lassen, sieht das bei den Untergründen ganz anders aus – wer reißt schon seinen Estrich heraus, weil er sich im Nachhinein doch lieber für eine Fußbodenheizung entscheidet oder schlägt die Fliesen ab, weil ihm Format, Struktur, Muster und Farbe nicht mehr gefallen?

Insbesondere aber bei der Wahl des Innenputzes – beziehungsweise beim Trockenbau der Ausbauplatten – für Wände, Böden und Decken ist reifliches Überlegen angesagt, denn die Frage nach dem Material und dessen Eigenschaften ist eine Lebensentscheidung, ähnlich wie das Ja-Wort vor dem Altar. Darüber sollte man sich im Klaren sein, denn die zehn bis zwanzig Millimeter Beschichtung oder Beplankung der raum-

umschließenden Flächen beeinflussen den Wohnkomfort optisch, haptisch, akustisch und auch hinsichtlich der Raumluftqualität. Weshalb es überlegenswert ist, was an die Wand und Decke soll: ein klassischer Gips- oder Kalkputz, ein Kalk-Zementputz oder vielleicht ein Lehmputz? Analog lautet die Frage im Trockenbau: Gipskarton-, Gipsfaser-, Faserzement-, Holzwerkstoff- oder doch eine Lehmbauplatte? Und sollen diese Flächen auch zum Heizen und Kühlen herangezogen werden?

Bauphysikalische Einflüsse aufs Raumklima

Für die Raumlufthygiene und ein als angenehm empfundenes Raumklima und sind neben dem Luftaustausch über eine Lüftungsanlage oder Fenster zwei Dinge entscheidend: die Raumlufttemperatur und die Raumluftfeuchte.

Aus wohnphysiologischer Sicht gilt ein Mindestniveau an Luftfeuchte als wünschenswert und gesundheitsfördernd. Weniger als 40 Prozent relativer Feuchte (r. F.) werden von den meisten Bewohnern als „zu trocken“ empfunden. Sinkt die r. F. auf unter 30 Prozent, können Schleimhäute austrocken, was wiederum Erkältungskrankheiten begünstigt [1]. Der Schwankungsbereich der Raumluftfeuchte sollte sich nach allgemeiner Auffassung zwischen 40 und 60 Prozent bewegen [2].

Die Baubiologie griff diese Erkenntnisse früh auf. In hygroskopischen und diffusionsoffenen Stoffen sah man willkommene bauliche Mittel, Feuchteschwankungen zu dämpfen, allerdings mit dem neuen Gedanken, dass raumabschließende Flächen und die Raumausstattung das Niveau der Luftfeuchte auch erhöhen könnten, wenn die Raumluft trotz Lüftens zu trocken wird.

Es wurde also angenommen, die Stoffe würden einen Teil der Wohnfeuchte aufnehmen und nach dem Lüften dem Raum gesundheitsfördernd wieder zurückgeben. Diese Überlegungen finden sich vielfach in Veröffentlichungen zu gesundem Bauen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Baustoff Lehm. Eigentlich erstaunlich, wenn man weiß, dass eingebaute Lehmbaustoffe ungefähr 100 mal trockener sind als feuchter, bildsamer Lehm auf dem Acker. Trotzdem hält sich bei Lehmputzen hartnäckig die Vorstellung, sie wären ausgeprägt sorptionsfähig und somit viel mehr als andere Baustoffe in der Lage, Gesundheit und Raumklima positiv zu beeinflussen.

Sorption

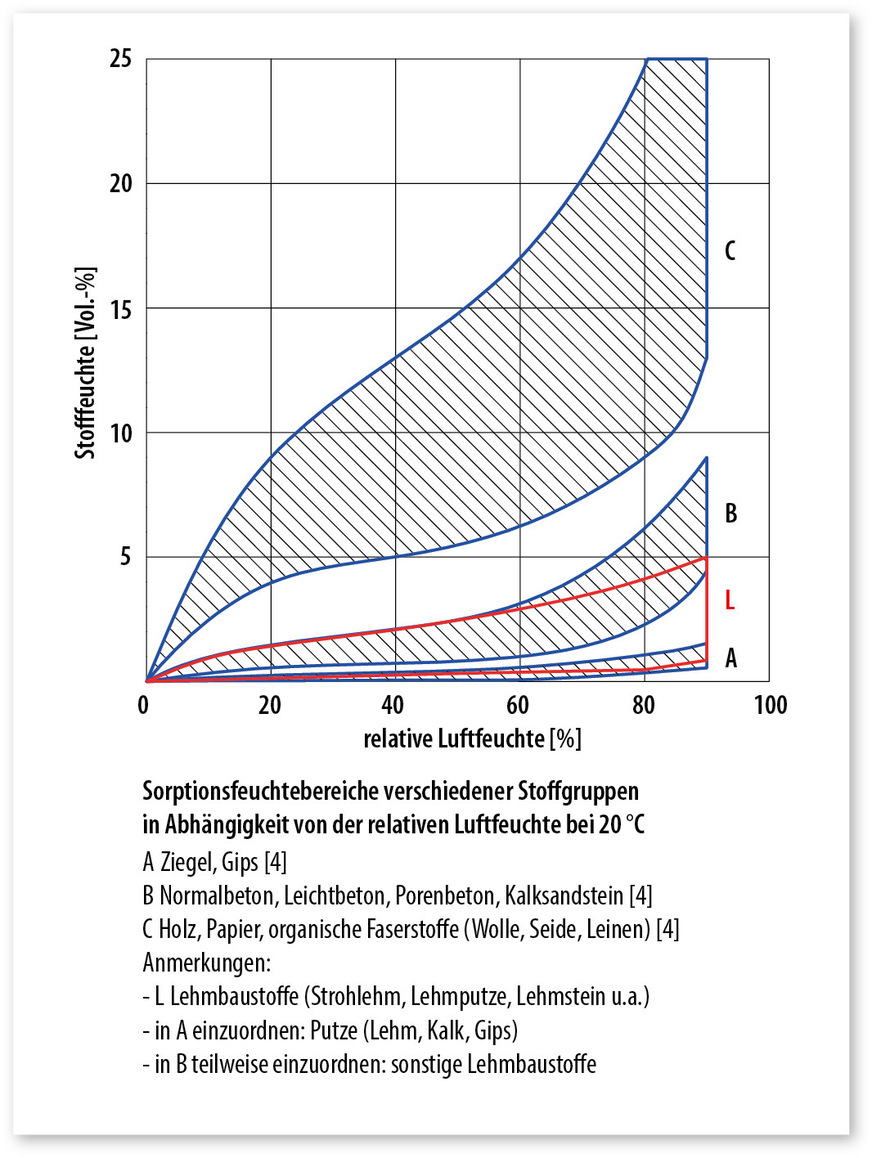

Sorbieren bedeutet lateinisch „in sich ziehen“, „aufnehmen“. Bei einem sorptionsfähigen (Bau-)Stoff dringt demnach Wasserdampf über Diffusion in den Baustoff ein und lagert sich an der inneren Porenoberfläche an, wenn die Raumluftfeuchte höher ist als die jeweilige Gleichgewichtsfeuchte des Stoffes. Das heißt, mit einer bestimmten relativen Feuchte der Umgebungsluft stellt sich eine bestimmte Gleichgewichtsfeuchte ein. Bei umgekehrtem Feuchtegefälle lösen sich Wassermoleküle wieder von der inneren Oberfläche und diffundieren zurück in die Raumluft [3]. Die Gleichgewichts- oder auch Sorptionsfeuchte eines Stoffes ist in einer Sorptionsisotherme darstellbar und steigt mit der Luftfeuchte je nach Baustoff unterschiedlich stark an (Abb. 2) [2].

Die bei der Adsorption von Luftfeuchte ausgetauschten Feuchtemengen sind jedoch bei Wand- und Putzbaustoffen – auch aus Lehm – im Vergleich zur Inneneinrichtung – also Büchern, Möbeln, Teppichen, Textilien – eher gering. Die Austauschvorgänge sind auch sehr langsam und allmählich, das heißt gegenüber der ohnehin notwendigen Raumlüftung hygienisch nahezu bedeutungslos.

Im Baustoffvergleich zeigen sich wesentliche Unterschiede der Feuchteaufnahme erst nach Tagen und Wochen. Tiefere Wandschichten sind also bei hygroskopischen Feuchteschwankungen kaum oder nur längerfristig beteiligt [2]. Was in der Praxis immer wieder verkannt oder fehlinterpretiert wird.

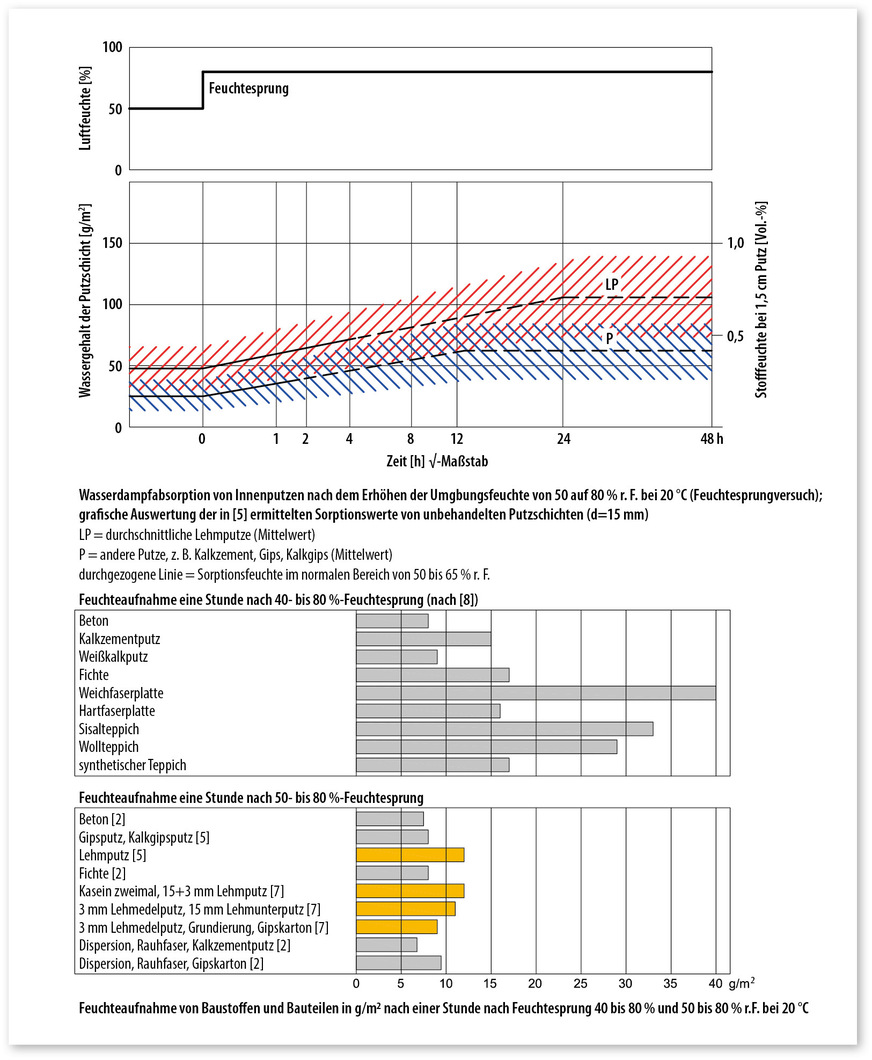

Mit ursächlich hierfür ist der sogenannte Feuchtesprung-Versuch, bei dem Probeflächen einer plötzlichen erhöhten Luftfeuchte ausgesetzt werden (von 50 auf 80 % bei 20 °C). Dieser Laborversuch bildet aber keineswegs eine übliche zunehmende Feuchtebelastung ab, wie sie beim Baden, Duschen oder Kochen entsteht, die sich durch normale Sorption von Raumoberflächen und Einrichtung bald wieder abbauen würde. Bei dem Versuch wird vielmehr das Feuchteniveau von 80 % durch ständige Nachfuhr von Wasser über viele Stunden aufrechterhalten. Bei einer derartigen Luftfeuchte würde man sehr bald das Fenster aufmachen und die Feuchte ablüften [4].

Trotz dieses extremen Versuchsklimas erhöht sich indes die Feuchte, beispielsweise eines Lehmputzes, nach einer Stunde nur um etwa 0,05 Vol.-%. Wobei die Wassermenge, die zugeführt werden müsste, um 80 % r. F. im Raum zu erzeugen, bereits vor Ablauf dieser ersten Stunde vom Lehmputz absorbiert wäre und damit eine weitere Feuchteaufnahme nicht mehr möglich.

Selbst im „künstlichen 80-%-Dauerklima“ erreichen unbehandelte Lehmputze erst nach 24 Stunden ihre der Luftfeuchte von 80 % entsprechende sehr niedrige Gleichgewichtsfeuchte von etwa 0,7 Vol.-%. Solche Versuche verdeutlichen sehr anschaulich, dass Lehm lange und zuverlässig Raumklima und Konstruktion trocken hält [2] – nicht zu verwechseln mit dem Sorptionsvermögen.

Luftfeuchte kann schließlich nur in den Grenzen der Gleichgewichtsfeuchte aufgenommen werden, die bei Lehm sehr niedrig ist. Die Vorstellung einer Luftbefeuchtung durch Lehmbaustoffe ist nicht realistisch, deren Trockenheit ist gerade ihre Qualität [4].

Ein Vorteil hygroskopischer Baustoffe kann darin gesehen werden, dass sie elektrisch neutrale, sich nicht aufladende Wandumschließungsflächen bilden. Deshalb ist auch die Oberflächenbehandlung mehr als der Wandbaustoff selbst von wesentlichem Einfluss: Anstrich und Putz sollten offenporig sein [4].

Schon 1960 demonstrierte Helmut Künzel die dämpfende Wirkung sorptionsfähiger Raumumschließungsflächen [5]: In seinem Praxisversuch, bei dem in zwei unmöblierten Versuchsräumen 200 ml Wasser innerhalb einer halben Stunde verdampften, stieg die relative Feuchte der Luft (r. F.) bei mit Ölfarbe gestrichenen Putzflächen kurzzeitig bis auf 75 Prozent, bei unbehandelten Kalkputzflächen jedoch nur bis auf 58 Prozent.

Seine Erkenntnis: Sorptionsfähige Ausbaustoffe wie Putze, Bodenbeläge, Deckenplatten, insbesondere aber auch Möbel und andere Accessoires beziehungsweise Gebrauchsgegenstände im Raum können ansteigende Feuchte auf längere Zeiträume verteilen, Feuchtespitzen dämpfen, Schwitzwasserbildung puffern. Trotzdem ist es wichtig, ansteigende Feuchte im Raum wegzulüften – zumal auch Staub, Gerüche und Schadstoffe die Raumluft belasten.

Zu viel Feuchte im Raum begünstigt an kalten Oberflächen und Wärmebrücken die Schimmelbildung, weshalb auch die Temperatur raumumschließender Flächen für die Hygiene, Gesundheit und den Komfort entscheidend sind.

Wärmestrahlung

Was für Energieberater:innen zur Grundkenntnis gehört, zählt bei Laien nicht unbedingt zum Allgemeinwissen: Nämlich das bauphysikalische Grundprinzip, dass warme Luft mehr Feuchtigkeit als kalte Luft aufnehmen kann. Kaum ein Bewohner denkt daran, dass die Kombination aus niedriger Raumtemperatur und hoher Luftfeuchte die Schimmelgefahr an Oberflächen im Raum erhöht – der Klassiker ist das gekippte Fenster im Schlafzimmer, im Bad oder der Küche und die verschimmelte Laibung aufgrund der ausgekühlten Oberfläche in Kombination mit der erhöhten Raumluftfeuchte, die beim Schlafen, Kochen und Duschen entsteht.

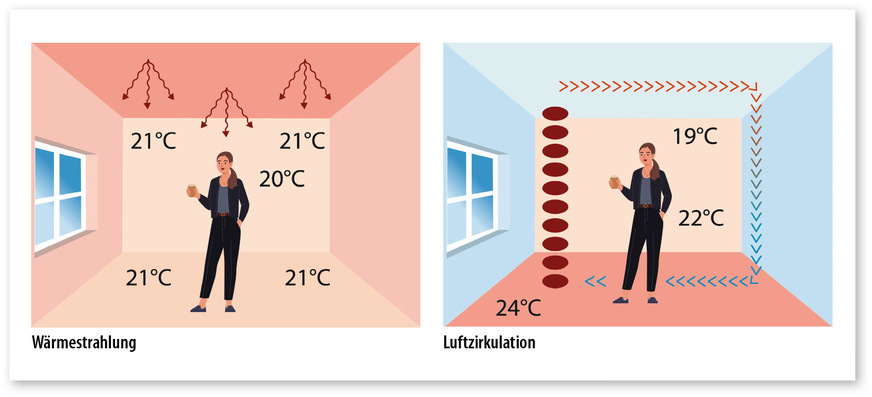

Doch nicht nur ausgekühlte Wärmebrücken, sondern generell zu kühle Oberflächen im Raum und unterschiedlich temperierte Raumzonen sind kritisch für die Raumhygiene und den Komfort. Je gleichmäßiger die Oberflächentemperaturen, desto angenehmer ist das Raumempfinden, weil keine Zugluft oder Kaltluftseen entstehen. Was wiederum gegen Konvektion und für die ohnehin effizientere Strahlungsheizung spricht, die zudem ideal mit einer modernen Wärmepumpenheizung kombinierbar ist.

Hinzu kommt: Durch den hohen Anteil an Strahlungswärme bei der Wand- und Deckenheizung wird die Raumtemperatur höher geschätzt als sie tatsächlich ist. Für die subjektiv angenehm empfundene Wärme von 21 °C reicht eine tatsächliche Lufttemperatur von 18 °C. Allein durch das Absenken der Raumtemperatur spart man ohne jeglichen Komfortverlust also spürbar Energiekosten. Dazu muss man wissen: Jedes einzelne Grad an abgesenkter Raumlufttemperatur spart bis zu sechs Prozent Energie. Macht bei einer um drei Grad reduzierten Raumtemperatur 18 Prozent. Die Flächenheizung optimiert effizient die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe und kann deutlich Heizenergie einsparen. Und warum Decken- und/oder Wandheizung statt Fußbodenheizung? Ganz einfach, weil diese Flächen einen höheren Strahlungsanteil aufweisen.

Natürliche Temperatureffekte

Da Lehm ein schwerer Baustoff ist, wirkt er optimal als Temperaturpuffer. Die Masse des Lehmputzes nimmt die Wärme auf und gibt sie bei sinkender Raumtemperatur langsam wieder ab, sorgt also für eine gleichmäßiges Raumklima ohne extreme Temperaturschwankungen. Hinzu kommt der hohe Wärmerückstrahlungswert von Lehmputz mit 63 Prozent. Beide Effekte wirken sich nicht nur positiv auf das Raumklima aus, sondern tragen auch zur Energieeinsparung bei, denn in einem Raum mit Lehmputz fühlen sich 19 Grad Raumtemperatur aufgrund der flächig aufgeheizten Oberflächen bereits wohlig warm an.

An heißen Sommertagen hilft Lehm mit einem sanften Kühl-

effekt, wenn durch die in der Platte oder dem Putz integrierten Heizschlangen kaltes Wasser fließt und so die Oberflächentemperatur des Lehms herunterkühlt. Tauwasser an dem Rohrregister kann nicht auftreten, da es von dem trockenen Lehm sofort absorbiert wird.

Platten statt Putze

Lehmputz hat leider den Nachteil, dass er – nass aufgebracht – Trocknungszeiten von vier bis sechs Wochen mit sich bringt. Eine wirtschaftliche und die Bauzeit beschleunigende Alternative sind daher Lehmbauplatten oder Lehmputz-Trockenbausysteme, die zwar teurer als klassische Gipskartonplatten sind, aber fürs Raumklima unschagbare stoffliche Vorteile haben. Die meisten Hersteller von Lehmputzen wie Claytec, Conluto, Levita oder Lehmorange haben daher längst auch Lehmplatten für den Trockenbau im Programm, einige wie zum Beispiel das Unternehmen Hart Keramik („Lemix“) bieten ausschließlich Lehmbauplatten an. Die Firmen WEM aus Urmitz bei Koblenz, ArgillaTherm aus Göttingen oder das im Allgäu ansässige Unternehmen Naturbo bieten außerdem komplette Wand-/Deckenheizsysteme an, die sich nicht nur zum Heizen, sondern auch hervorragend zur Gebäudekühlung eignen.

Die Verarbeitung der Lehmbauplatten – üblicherweise 22 mm dick – funktioniert nicht anders wie bei Gipskarton- oder Gipsfaserplatten: Sie werden auf die im Trockenbau üblichen Unterkonstruktionen geklammert oder geschraubt. Die Fugen werden mit Glasgewebe armiert und anschließend flächig mit einer dünnen Lage Lehmputz gespachtelt. Für feste mineralische Untergründe wie Beton-, Kalksandstein- und Ziegelwände genügen dünnere Lehmbauplatten (14 mm), die dann in der Regel vollflächig verklebt werden. Die Befestigung auf Holzwerkstoff- und Spanplatten erfolgt mittels Klammern und Schrauben.

Die Montage der im Markt erhältlichen Wand-/Deckenheizsysteme gestaltet sich je nach System unterschiedlich. Bei dem WEM Klimaelement zum Beispiel sind zwar die Rohre bereits ab Werk integriert, jedoch muss der abschließende Lehmputz auf der Baustelle aufgetragen werden. Hingegen überzieht Naturbo die Trägerplatten aus Holzweichfaser bereits ab Werk mit 10 mm Lehmputz. Bei diesem Produkt müssen nach der Montage nur noch die Flachkanten verspachtelt werden, bevor der 0,5 oder ein Millimeter dünne Finishputz folgt. Der Vorteil: weitaus kürzere Trocknungszeiten!

Die sehr einfache Montage von Lehmplatten ist selbst von geübten Laien problemlos zu schaffen und funktioniert nach dem Baukastenprinzip – die nur 20 bis 25 kg schweren Platten können von einer Person getragen und montiert werden. Lediglich zum Verpressen der Presskupplungen und zur Dichtigkeitsprüfung muss der Fachmann ran – das ist aber bei allen Heiz-/Kühlsystemen so.

Deutlich mehr Schritte bei der Montage und damit auch fachliches Knowhow erfordern die Natur-Klimasysteme von ArgillaTerm: Hier muss auf der Baustelle auch noch das Kühl-/Heizrohr in die Module gemäß Auslegeplan eingedrückt werden, bevor es ans Verputzen geht – die Montage- und Trocknungszeiten gestalten sich entsprechend aufwändiger und länger. Trotzdem bietet das System unterm Strich dieselben Vorteile wie die Konkurrenzprodukte. Die Preisunterschiede der Hersteller sind objektbezogen zu ermitteln.

Eine Investition, die sich langfristig lohnt

Die energetisch begründete Forderung nach möglichst luftdichten Gebäuden rückt die Raumlufthygiene weitaus stärker in den planerischen Fokus als dies bei jenen Gebäuden der Fall war, die heute zur Sanierung anstehen. Gleiches gilt für die Wohngesundheit im Zusammenhang mit Schimmel, Gerüchen und Schadstoffen. Der Klimawandel zeichnet bereits heute den Weg vor, dass der sommerliche Wärmeschutz immer wichtiger wird. Im Gegensatz zu Split-Klimaanlagen mit ihren spürbaren Zuglufterscheinungen versprechen Wand-/Deckenheizungen in Kombination mit Lehm ein weitaus komfortableres Raumklima – sommers wie winters.

Herzlichen Dank an Franz Volhard für seine fachliche Unterstützung – ohne seine Fachkenntnis, Manuskripte und Diagramme zur Sorptionsfeuchte von Lehm wäre dieser Beitrag nicht möglich gewesen. Er ist ein ausgewiesener Experte zum Thema ökologisches Bauen.

Literatur

[1] Grandjean, E.: Wohnphysiologie. Zürich, Artemis Verlag, 1973

[2] Volhard, F.: Lehm – feucht oder trocken? Lehmbaustoffe ud Raumklima, in: Pilz, Achim (Hrsg.), Lehm im Innenraum, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, 2010, S. 29-36

[3] Otto, F.: Die Sorptionsfähigkeit von Bauteilen, in: DBZ Deutsche Bauzeitschrift, Heft 10-2000, S.106-110

[4] Volhard, F.: Bauen mit Leichtlehm, Handbuch für das Bauen mit Holz und Lehm,

9. aktualisierte Auflage, Berlin, De Gruyter, 2021

[5] Künzel, H.: Die „klimaregelnde Wirkung” von Innenputzen, Gesundheits-Ingenieur 81, 1960, Heft 7, S.196-201

[6] Gösele, K., Schüle, W., Künzel, H.: Schall, Wärme, Feuchte, 10. Auflage, Wiesbaden und Berlin, Bauverlag, 1997

[7] Holl, H.-G., Ziegert, C.: Vergleichende Untersuchungen zum Sorptionsverhalten von Werktrockenmörteln, Kirchbauhof gGmbH (Hrsg.), Peter Steingass, Moderner Lehmbau 2002, Internationale Beiträge zum modernen Lehmbau, Fraunhofer IRB Verlag, 2002, S.91-101

[8] Eckermann, W., Röhlen, U., Ziegert, C.: Auswirkung von Lehmbaustoffen auf die Raumluftfeuchte, Europäischer Sanierungskalender 2008, Beuth-Verlag, 2007

[9] Künzel, H. M., Holm, A., Sedlbauer, K.: Einfluss feuchtepuffernder Materialien auf das Raumklima, Zeitschrift WKSB, Heft 57-2006, S.26–36

Bild: Franz Volhard aus [9]

Bild: Franz Volhard aus [9]

Bild: Naturbo

Bild: Lemix

Bild: Naturbo

Bild: Naturbo

Lehmbauplatten und Heiz-/Kühlsysteme

Bauen mit Lehm ist längst aus den Öko-Schuhen herausgewachsen – vor allem Lehmputze und Lehmbauplatten sind inzwischen eine feste Größe für Wand- und Deckenbeschichtungen beziehungsweise im Trockenbau. Zwar wird die Sorptionsfähigkeit dieses tradierten Naturbaustoffs gegenüber anderen Materialien wie Kalk oder Gips immer wieder überschätzt, dennoch optimiert Lehm – vor allem in Kombination mit einer Wand- oder Deckenheizung – die Raumklimatisierung. Integrierte Rohrleitungen im Putz oder in den Lehmplatten ermöglichen zudem die Gebäudekühlung, wobei anfallendes Tauwasser hier kein Thema ist, da der Lehm dieses sofort aufnimmt und zeitversetzt wieder abgibt. Lehm-Trockenbausysteme sind zwar teurer in der Anschaffung, benötigen aber kürzere Trocknungszeiten.

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Wohngesund Bauen mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/wohngesund-bauenGEB Podcast Gebäudewende

Hören Sie zum Thema auch unseren Podcast #27: Raumklima

gebauedewende.podigee.io/27-raumklima

![© Bild: aus [4] Totalschaden: Ursache war ein fehlender Haftverbund eines ausschließlich geklebten und nicht gedübelten WDVS.](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/10/484139.jpeg?itok=j4UItXTH)