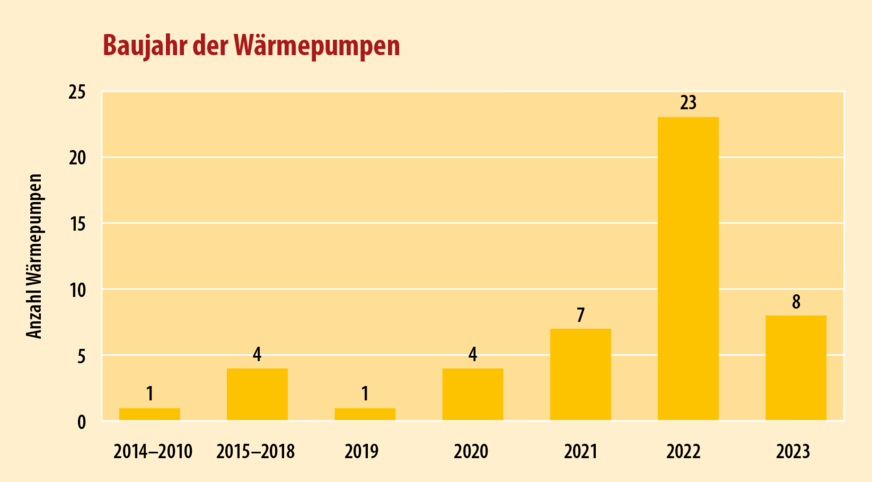

Wer sich als Eigentümer von Bestandsbauten dazu entschließt, den fossilen Öl- und Gaskessel im Heizkeller durch eine Wärmepumpe zu ersetzen, fragt sich nicht nur, ob das überhaupt effizient funktioniert, sondern auch, was dafür investiert werden muss. In dem Forschungsprojekt „Wärmepumpen-Praxis im hessischen Wohngebäudebestand“ haben die Autoren dieses zweiteiligen Artikels in einer Feldphase, an der 48 Gebäude teilgenommen haben, nicht nur untersucht, ob und wie effizient Wärmepumpen in älteren Bestandsgebäuden betrieben werden können, sondern auch, welche Investitionen hierfür zu leisten sind. Außerdem wurden die Gebäudeeigentümer nach ihren Beweggründen und Erfahrungen bei der Planung, Beratung und Umsetzung für den Umstieg auf die überwiegend regenerative Wärmeversorgung ihrer Gebäude befragt.

Kosten der Wärmepumpen

Ein wichtiger Parameter für die Wirtschaftlichkeit von Wärmepumpen sind die Investitionskosten, die für den Wechsel auf diese Technologie in Bestandsgebäuden anfallen. Aus diesem Grund wurden die teilnehmenden Hausbesitzer gebeten, für die weitere Auswertung der Daten auch die Kosten der Wärmepumpen zu benennen. In der Regel handelt es sich hierbei um Schlussrechnungen, in wenigen Fällen auch um Angebote, die so beauftragt und zum gleichen Preis nach der Umsetzung abgerechnet wurden.

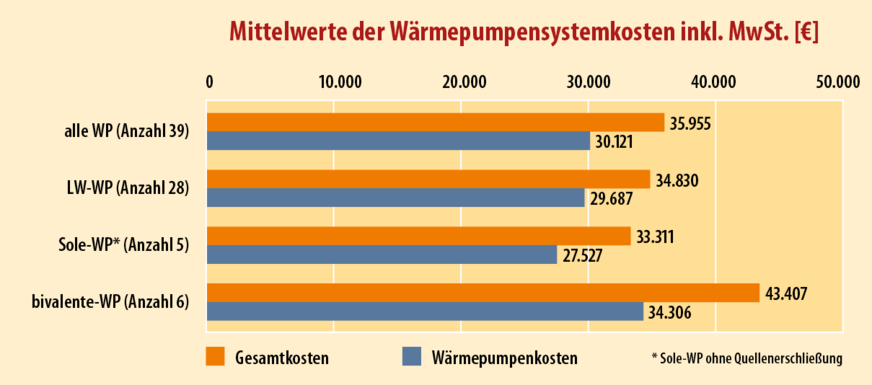

Die Auswertung der 39 vorliegenden Datensätze zeigt, dass die Kosten von Wärmepumpen ohne zusätzliche Aufwendungen für den Heizkörpertausch, eine neue Verlegung von Verteilleitungen und ohne Quellenerschließung bei Sole-Wärmepumpen im Mittel über alle Wärmequellenarten bei rund 30.100 Euro liegen (Abb. 2). Die Kosten der sechs bivalenten Wärmepumpenanlagen inklusive zweitem Wärmeerzeuger lagen mit rund 34.300 Euro etwas höher als die der Luft/Wasser-Wärmepumpen mit 29.700 Euro und die der Sole-Wärmepumpen mit 27.500 Euro.

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Bivalente Anlagen deutlich teurer

Betrachtet man die Gesamtkosten – also mit Heizkörpertausch, neuen Leitungen und so weiter – waren die bivalenten Anlagen mit rund 43.400 Euro deutlich teurer als die Luft/Wasser-Wärmepumpen (LW-WP) mit rund 34.800 Euro. Zu beachten ist dabei, dass nur Kostendaten von sechs bivalenten Anlagen vorlagen und bei zwei Anlagen hohe Kosten für die Installation einer Fußbodenheizung angefallen sind, was sich erheblich auf die Gesamtkosten ausgewirkt hat. Dieses Beispiel zeigt, dass die vorliegenden Daten in erster Linie das ungefähre Niveau der Kosten widerspiegeln, während Detailvergleiche nur eingeschränkt möglich sind.

Bei drei Gebäuden mit LW-WP wurden jeweils mehr als 14 Heizkörper getauscht beziehungsweise neu eingebaut, was gegenüber den anderen Gebäuden mit weniger neuen Heizkörpern oder ganz ohne Heizkörpertausch zu deutlichen Mehrkosten führte und die Ergebnisse ebenfalls beeinflusst. Jedoch wirken sich diese Fälle auf den Mittelwert – aufgrund der Fallzahlen von 28 Gebäuden – nicht so deutlich aus.

Differenz von Wärmepumpenkosten zu Gesamtkosten

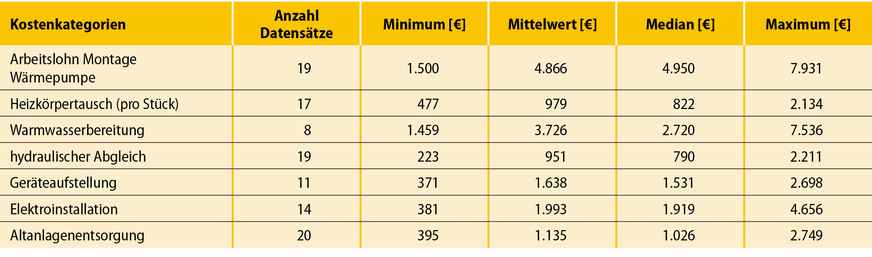

Die Differenz von Wärmepumpenkosten (29.687 Euro) zu Gesamtkosten (34.830 Euro) beträgt bei Luft/Wasser-Wärmepumpen rund 5.100 Euro. Diese Mehrkosten passen gut zu den Kosten, die für einen Heizkörpertausch anfallen (Abb. 3). Ohne die drei Ausreißer (14 oder mehr Heizkörper getauscht) wurden im Schnitt (bei den Gebäuden mit Heizkörpertausch) sechs Heizkörper getauscht. Bei mittleren Kosten für einen Heizkörpertausch von rund 979 Euro pro Stück würde sich diese Position auf 5.874 Euro addieren.

Die drei Ausreißer mit 14 oder mehr getauschten Heizkörpern wurden nicht bei der Mittelwertberechnung der getauschten Heizkörper berücksichtigt, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass dies für das Beheizen des Gebäudes in Bezug auf Effizienz und Machbarkeit nötig war, sondern andere Ursachen hatte, wie zum Beispiel den technischen Zustand der Heizkörper oder ästhetische Gründe.

Aus den Daten konnten weitere Kostenkategorien abgeleitet werden, soweit diese gesondert ausgewiesen wurden. Aufgrund der geringen Fallzahlen sind diese Werte jedoch mit Vorsicht zu betrachten. Sie dienen aber zur Orientierung, um vergleichen zu können, in welchen Bereichen sich die Kosten der Teilnehmer bewegt haben.

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

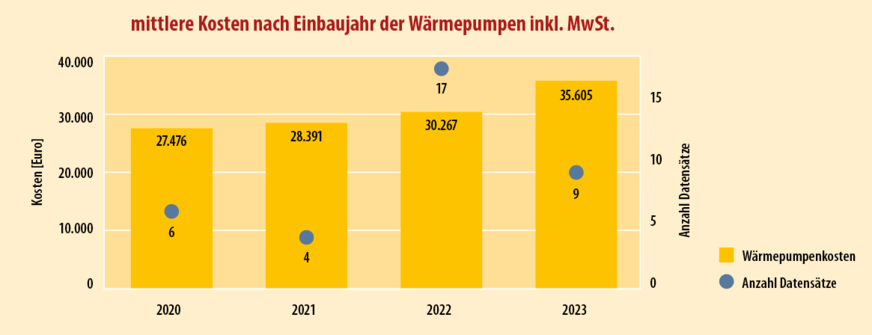

Auswertung der Kosten im Zeitverlauf

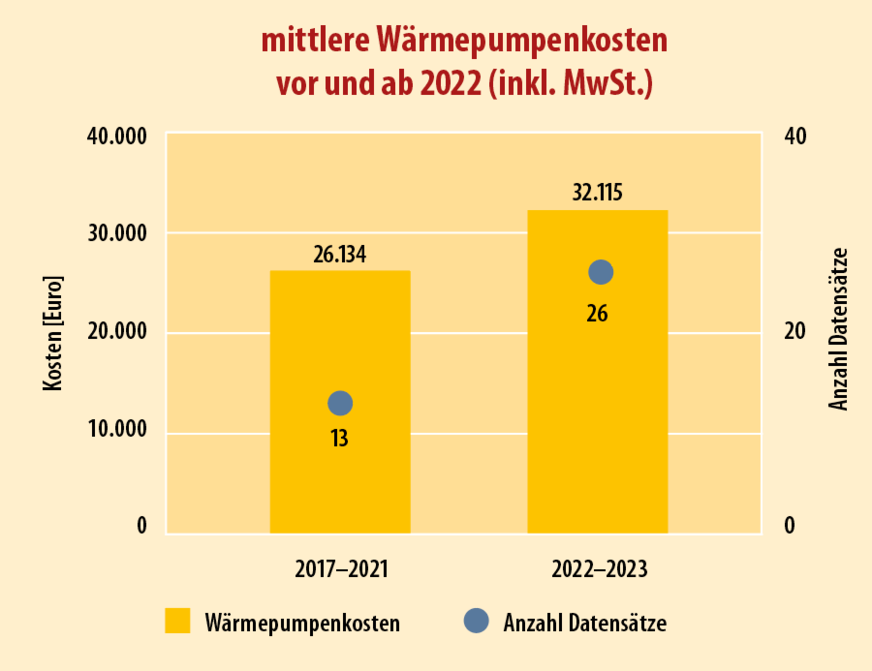

Betrachtet man die mittleren Wärmepumpenkosten der einzelnen Jahre, beträgt der Anstieg von 2021 auf 2022 rund 2.000 Euro (Abb. 4). Im Jahr 2023 sind die mittleren Kosten gegenüber 2022 dann jedoch noch einmal um 5.000 auf 35.604 Euro nach oben gegangen. Das entspricht einer Steigerung von rund 15 Prozent innerhalb eines Jahres. Anlagen, die vor 2022 installiert wurden, erreichten niedrigere Werte. Die Auswertung der Kosten im Zeitverlauf zeigt einen deutlichen Sprung in den letzten beiden Jahren, offenbar aufgrund aktueller Ereignisse (Abb. 4).

Die Kosten sind in der Regel dem Datum der Abschlussrechnung zugeordnet. Daher ergeben sich für die Jahre 2021 bis 2023 einige Unsicherheiten bei Angebots- und Abrechnungszeitpunkten. Aufgrund von Lieferengpässen und hoher Auftragslage im Handwerk in den Jahren 2021 bis 2023 kann man davon ausgehen, dass einige der beauftragten Anlagen erst mit Verzögerungen von sechs oder mehr Monaten installiert und abgerechnet worden sind.

Betrachtet man die Wärmepumpenkosten im Zeitverlauf, also vor und nach dem Angriff auf die Ukraine und der Energiekrise, zeigt sich bei Anlagen, die ab 2022 verbaut worden sind, ein Kostensprung von rund 6.000 Euro gegenüber Anlagen, die vor 2022 installiert wurden (Abb. 5).

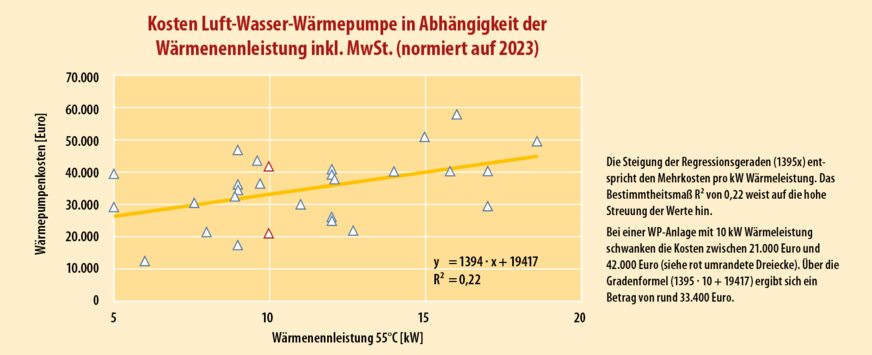

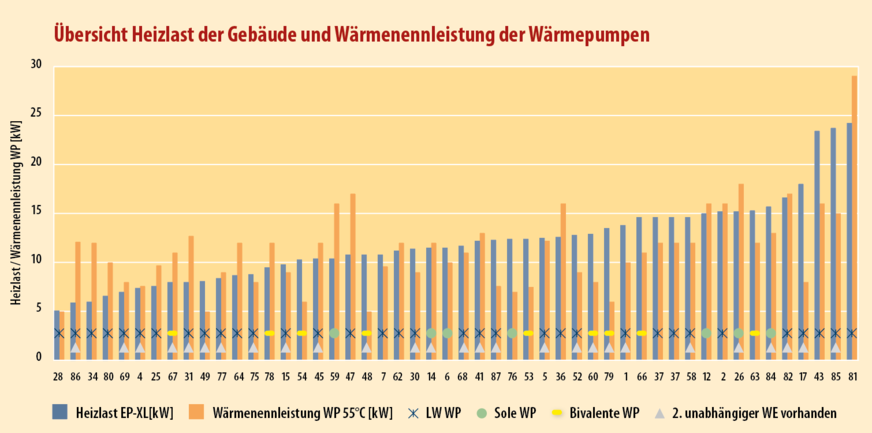

Betrachtet man – zur besseren Vergleichbarkeit – die auf das Jahr 2023 normierten Kosten – Baupreisindex Heiz- und zentrale Wassererwärmungsanlagen, Instandhaltung von Wohngebäuden, Bauarbeiten, Destatis 2024 [1] – der einzelnen Luft/Wasser-Wärmepumpen über die Wärmenennleistung, zeigt sich eine deutliche Streuung. Bei Anlagen gleicher Wärmenennleistung schwanken die Kosten beim Mittelwert um bis zu 10.000 Euro (Abb. 6). Demnach schlägt sich ein Kilowatt mehr Leistung im Mittel in rund 1.400 Euro höheren Kosten nieder. Dies wirkt sich vor allem bei Gebäuden mit kleiner Heizlast unter 10 kW aus. Hier wurden häufiger Wärmepumpen mit unnötig hoher Leistung eingebaut, was auch zu höheren Kosten beigetragen hat (Abb. 10).

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Erhebliche Kostenspannen zwischen günstig und teuer

Die mittleren Kosten der 28 ausgewerteten Luft/Wasser-Wärmepumpen liegen bei knapp unter 30.000 Euro (ohne Kosten für Heizflächenanpassungen). Die Auswertung der unterschiedlichen Kostenkategorien mit minimalen und maximalen Werten verdeutlicht die erheblichen Kostenspannen zwischen günstiger oder teurer Ausführung (Abb. 3). Entsprechend hoch sind auch die Unterschiede bei den abgerechneten Kosten der einzelnen Anlagen (Abb. 6).

Ob sich die Preise für die Wärmepumpen mit sinkender Nachfrage und mehr Erfahrung der Monteure ebenfalls wieder sinken, bleibt abzuwarten. Es fällt aber auf, dass für die Montage einer Wärmepumpe noch deutlich höhere Preise verlangt werden als beispielsweise für eine Gas- oder Ölheizung.

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Ausführungsvarianten beeinflussen den Preis

Die Gründe für die unterschiedlich hohen Kosten bei WP-Systemen gleicher Leistungsklasse liegen vielfach in unterschiedlichen Ausführungsvarianten. Bis Anfang 2024 waren zudem die förderfähigen Kosten der Systeme nicht gedeckelt. Das konnte dazu verleiten, im Zuge der Installation auch weitere Komponenten zu tauschen, die eventuell noch einige Jahre länger hätten genutzt werden können, um die Erneuerung von Heizkreisverteilern, Pumpengruppen, Speichern, Heizflächen und so weiter mit fördern zu lassen.

Bei Anlagen mit geringen Gesamtkosten wurden häufig auch weniger Komponenten ausgetauscht oder eingebaut als bei teuren Systemen. Musste bei einem Gebäude zum Beispiel keine Ölheizung einschließlich Öltank entsorgt werden, konnten Kosten bis zu 2.354 Euro entfallen. Oder es ließen sich im Fall einer recht einfachen Geräteaufstellung – beispielsweise mit Wandhalter – bis zu 2.326 Euro sparen.

War eine aufwendige Elektroinstallation mit neuem Zählerschrank vonnöten, konnten gegenüber einer Ausführung mit der bestehenden Elektrotechnik bis zu 4.275 Euro an Mehrkosten anfallen. Die angegebenen Werte sind die Differenzen aus maximalen und minimalen Kosten der ausgewerteten Kostendaten (Abb. 3) und somit zwar nur als grobe Richtwerte geeignet. Sie verdeutlichen jedoch, wo Mehr- beziehungsweise Minderkosten entstehen. Auch die Anzahl der Heizkreise und der benötigten Pumpengruppen führt zu Unterschieden bei den Wärmepumpenkosten. So fallen bei einfachen Systemen mit nur einem Heizkreis und ohne entsprechendem Invest in Zirkulationspumpen spürbar weniger Kosten an.

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Überraschende Erkenntnisse bei Teilnehmerbefragung

Im Rahmen der 71 durchgeführten Orts-

termine wurden die Teilnehmer zu ihren Beweggründen für den Kauf der Wärmepumpe sowie bezüglich ihrer Erfahrungen und Eindrücke bei Planung, Beratung und Umsetzung befragt. Generell waren Mehrfachnennungen möglich.

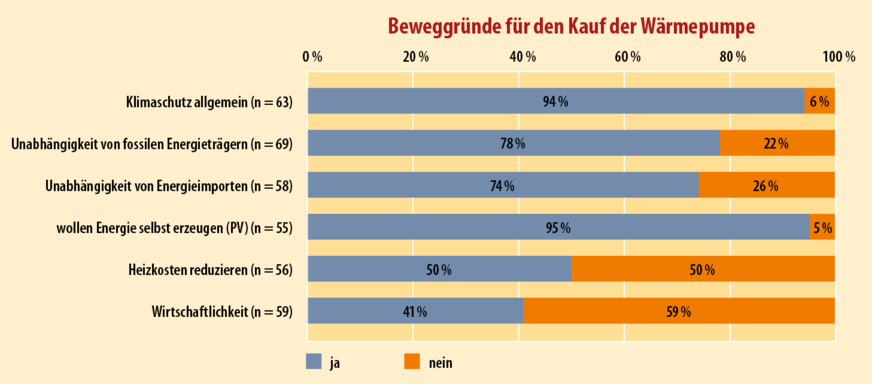

Bei den Beweggründen für den Kauf einer Wärmepumpe gaben 94 Prozent Klimaschutz allgemein an und 78 Prozent wollten unabhängig von fossilen Energieträgern sein. 74 Prozent wollen sich unabhängig machen von Energieimporten. Diese Antwort passt auch gut zu den 95 Prozent der Teilnehmer, die ihre Energie selbst erzeugen möchten, entweder mit der vorhandenen oder einer zukünftigen PV-Anlage. Nur für die Hälfte der Teilnehmer galt als Beweggrund, Heizkosten reduzieren zu wollen und nur 41 Prozent hatten die Wirtschaftlichkeit der Heizungsanlage im Blick (Abb. 7).

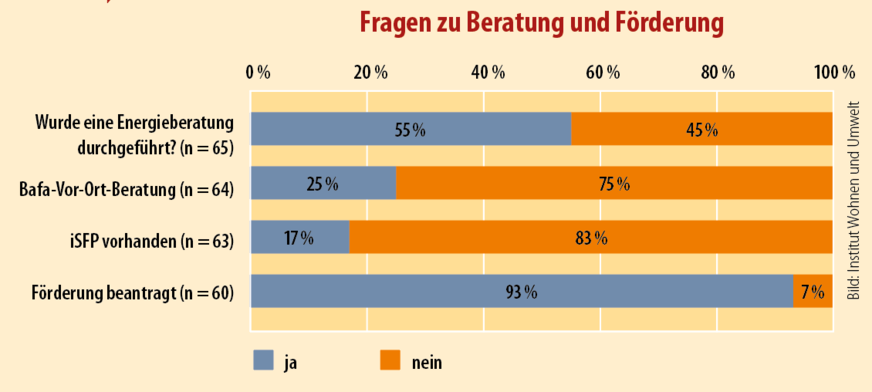

Mit 55 Prozent bescheinigten etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer, dass eine Energieberatung erfolgt war, wobei diese auch – womöglich weniger detailliert – ein Handwerker oder zum Beispiel die Verbraucherzentrale durchgeführt haben konnte. Eine Bafa-Vor-Ort-Beratung ließen nur 25 Prozent durchführen, einen individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) nahmen nur 17 Prozent in Anspruch. Die Wärmepumpenförderung hatten demgegenüber 93 Prozent der Teilnehmer in Anspruch genommen (Abb. 8).

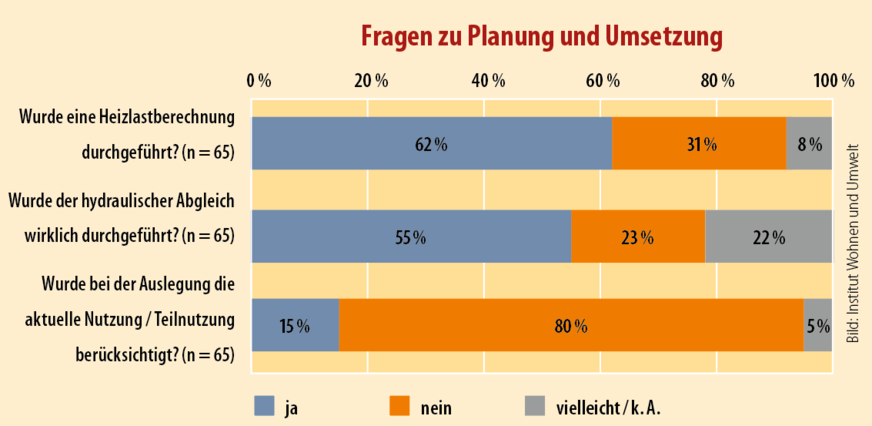

Bei den Fragen zur Planung und Umsetzung gaben 62 Prozent an, dass auch eine Heizlastberechnung erfolgte, 31 Prozent verneinten dies und acht Prozent waren sich unsicher. Beim hydraulischen Abgleich waren sich 55 Prozent sicher, dass dieser tatsächlich durchgeführt wurde, 23 Prozent gaben an, dass dies definitiv nicht der Fall war – 22 Prozent waren sich diesbezüglich unsicher („vielleicht“). Bei der Frage, ob bei der Auslegung die aktuelle Nutzung, also gegebenenfalls auch eine Teilnutzung des Gebäudes, berücksichtigt wurde, sagten 80 Prozent, dies wurde nicht berücksichtigt (womöglich war es auch nicht relevant), bei 15 Prozent wurde dieser Aspekt explizit berücksichtigt. Fünf Prozent waren sich bei der Frage unsicher oder haben keine Angabe gemacht (Abb. 9).

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Ohne Heizlastberechnung kein hydraulischer Abgleich

Maßgebliche Beweggründe für den Umstieg auf eine Wärmepumpenheizung waren nach Angaben der Teilnehmer Klimaschutz und die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern oder Energieimporten. Wichtig war ihnen auch, einen Teil der Heizenergie mit einer PV-Anlage selbst erzeugen zu können.

Der Anlass für das Erneuern des Wärmeerzeugers war oft ein nötiger oder anstehender Austausch der alten Heizungsanlage. Von 57 individuellen Rückmeldungen sagten 29 Befragte, dass die alte Heizung ersetzt werden musste – davon sagten 17 Teilnehmer, dass die Heizung zwar alt war, aber noch funktionierte; drei gaben nur an, dass die alte Heizung getauscht werden musste und bei neun Teilnehmern war die alte Heizung schon so defekt, dass sie erneuert werden musste.

Was die Themen Beratung, Förderung, Planung und Umsetzung angeht, entschieden sich viele Teilnehmer auch ohne professionelle Energieberatung für eine Wärmepumpe. Das kann an sich positiv bewertet werden, da bei der schieren Masse an zu tauschenden Heizungsanlagen nicht bei jeder ein Energieberater involviert sein kann oder muss. Wenig überraschend ist jedoch, dass immer noch bei vielen Wärmepumpen keine Heizlastberechnung auf Basis der Gebäudehülle durchgeführt wird und somit auch keine Daten für einen hydraulischen Abgleich vorliegen.

Literatur und Quellen

[1] Destatis 2024, Preisindex Heiz- und zentrale Wassererwärmungsanlagen, Instandhaltung von Wohngebäuden, Bauarbeiten (Instandhaltung), Statistisches Bundesamt (Destatis) 2024

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Kurz und knackig

Der zweiteilige Artikel fasst die Ergebnisse des vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen geförderten Forschungsprojektes „Wärmeversorgung von Bestandsgebäuden mit Wärmepumpen“ zusammen. In diesem zweiten Teil liegt der Fokus auf den Kosten des Heizungstauschs zugunsten einer Wärmepumpe auf der Basis von Schlussrechnungen und Angeboten. Anhand der 39 vorliegenden Datensätze war es aber auch möglich, die sich verändernden Kosten im Zeitverlauf zu analysieren und nach Gründen für die Kostensteigerungen zu suchen.

Bei der Frage nach den Beweggründen für den Wechsel des Heizsystems zeigte sich unter anderem, dass nur die Hälfte der befragten Eigentümer eine Energieberatung in Anspruch nahmen.

GEB Podcast Gebäudewende

Hören Sie zum Thema auch unseren Podcast #30: Wärmepumpen im -Bestand

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Heizungstechnik mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/-heizungstechnik