Wie effizient und energiesparend Heizungsanlagen in Gebäuden betrieben werden, hängt nicht nur vom Wärmeerzeuger und den Anlagenkomponenten ab. Darüber entscheidet auch, wie das Heiz- oder Kühlwasser vom zentralen Erzeuger zu den Übergabeeinrichtungen verteilt wird. Ein hydraulischer Abgleich optimiert die Volumenstromregelung im Heizungsrohrnetz. Würde man diese nicht ganz einfache, aber effizienzsteigernde Maßnahme konsequent umsetzen, könnten hierzulande jährlich Millionen Tonnen an Kohlendioxid vermieden und beachtliche Energiemengen eingespart werden.

Obwohl die Zusammenhänge bekannt und die Vorteile eines hydraulischen Abgleichs durch Studien belegt sind, verfügen die Heizanlagen in etwa 80 Prozent der deutschen Wohngebäude immer noch über keine optimale hydraulische Einstellung – entweder, weil sie noch nie durchgeführt wurde oder sich die Randbedingungen durch energetische Maßnahmen geändert haben. Ein fehlender hydraulischer Abgleich verursacht nicht nur unnötige Energieverbräuche und Kosten. Er ist häufig auch der Grund für Beschwerden über die Diskrepanz zwischen erwartetem und tatsächlichem Energieverbrauch, wenn sich beispielsweise nach einem Austausch des Wärmeerzeugers die erhoffte Einsparung nicht oder nicht wie erwartet einstellt.

Ohne Abgleich gibt es keine Bundesförderung

Da das Betriebsverhalten einer nicht optimierten Anlage einen Mehrverbrauch sowohl von Antriebsenergie oder Brennstoff wie an Pumpenstrom verursacht, wird der hydraulische Abgleich vom Gesetzgeber teilweise vorgeschrieben. Inzwischen wird er auch über verschiedene Programme gefördert. So ist seit dem Inkrafttreten der Reform der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) am 1. Januar 2023 der hydraulische Abgleich für wassergeführte Anlagen in Bestandsgebäuden verpflichtend.

Schon beim BEG-Vorläufer, dem Marktanreizprogramm zur Förderung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt, war der hydraulische Abgleich bei vielen Förderoptionen eine Voraussetzung. Aktuell kann der Einbau neuer Heizungen im Bestand nur gefördert werden, wenn ein hydraulischer Abgleich gemäß Verfahren B erfolgt. Das früher zulässige einfachere Verfahren A gilt für neue Förderanträge nicht mehr.

Eigentümer von Mehrfamilienhäusern mit mehr als zehn Wohnungen mussten zudem bis zum 30. September 2023 Gasheizungen prüfen lassen. Für Häuser mit sechs bis neun Wohneinheiten war der Stichtag der 15. September 2024. Wurde zuvor noch kein hydraulischer Abgleich durchgeführt, ist dieser jetzt Pflicht. Für neue Heizungsanlagen oder Heizungsmodernisierungen ist ein hydraulischer Abgleich gemäß VOB, Teil C – DIN 18380 [1] ohnehin vorgeschrieben.

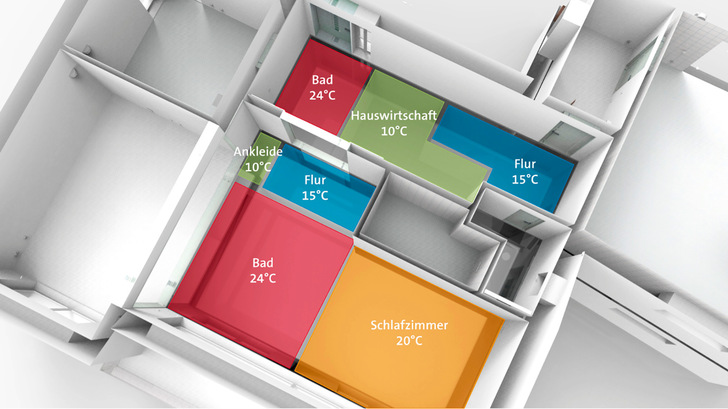

Bild: Solar-Computer

Eine Frage des richtigen Widerstands

Da das Heizungswasser nach dem hydraulischen Prinzip des geringsten Widerstands durch das Heizsystem strömt, werden bei nicht einregulierten Heizungsanlagen zunächst die Heizkörper mit dem geringsten Widerstand im Fließweg überversorgt. Weiter entfernte Heizflächen werden dagegen verzögert und nicht ausreichend versorgt, was zur Folge hat, dass in den entsprechenden Räumen die Solltemperatur nicht erreicht wird. Als Gegenmaßnahme werden oft leistungsstärkere Umwälzpumpen eingebaut und deren Drehzahl oder die Vorlauftemperatur erhöht. Das bedingt allerdings einen höheren Energieverbrauch, Strömungsgeräusche und teilweise überhitzte Räume.

Die eigentliche Ursache – Verteilprobleme innerhalb des hydraulischen Systems – lassen sich damit nicht beheben. Nur eine hydraulische Einregulierung schafft Abhilfe. Dafür müssen für jeden Heizkörper respektive jede Flächenheizung und gegebenenfalls vorgelagerte Bereichsarmaturen die Widerstände beim Auslegungsvolumenstrom berechnet und dann an voreinstellbaren Thermostatventilen, Differenzdruckreglern oder Strangregulierventilen eingestellt werden. Zweirohrsysteme lassen sich auf diese Weise sehr genau einregulieren, bei Einrohrsystemen ist ein Abgleich nur beschränkt möglich respektive es sind spezielle Konzepte mit zusätzlichen Armaturen erforderlich.

Erst berechnen, dann einstellen

Voraussetzung für einen exakten hydraulischen Abgleich ist eine softwaregestützte Heizlastberechnung, die je nach Gebäudetyp durch eine Rohrnetzberechnung ergänzt werden sollte: Während bei Einfamilien- und kleinen Mehrfamilienhäusern eine Heizlastberechnung mit überschlägiger Rohrnetzerfassung meist ausreicht, ist es bei größeren Gebäuden mit komplexeren Anlagen unerlässlich, das tatsächliche Rohrleitungsnetz und ermittelte Heizlasten möglichst genau zu berücksichtigen. Je mehr Gebäude- und Heizsystemdaten, desto exakter die Ergebnisse.

Da im Altbau aufgrund mangelnder Anlagendaten eine präzise Berechnung häufig nicht praktikabel ist, muss man in der Regel auf Näherungsverfahren zurückgreifen. Dafür werden neben mechanischen Rechenschiebern auch Apps angeboten. Außerdem gibt es Armaturen und Konzepte, die einen automatisierten Abgleich versprechen. All diese Lösungen unterscheiden sich nicht nur in ihrer Funktionsweise und Effizienz, sondern auch im Aufwand, in den Kosten und der Genauigkeit. Außerdem wird jede Maßnahme unterschiedlich gefördert.

Relativ schnell, aber ungenau sind Daten- oder Rechenschieber – auch digitalisiert in Form einer App. Sie ermitteln näherungsweise auf Grundlage des Gebäudealters beziehungsweise des energetischen Zustands und der Raumgröße sowie weiterer Angaben die Einstellwerte für die Thermostatventile. Zu den hardwarebasierenden Abgleichverfahren gehören

selbstregulierende Thermostatventile oder rechnergesteuerte Lösungen, wie zum Beispiel My Warm. Dabei ermittelt ein Softwareprogramm mithilfe von an den Heizkörpern angeschlossenen Messgeräten die Heizlast, die optimale Wassermenge und den passenden Volumenstrom.

Auch einige Umwälzpumpen bieten Unterstützung bei der Einstellung der Widerstände für den hydraulischen Abgleich. Diese und weitere Lösungen sind so unterschiedlich, dass sich deren Effizienz kaum miteinander vergleichen lässt [2]. Außerdem sollte man beachten, dass ein korrekter hydraulischer Abgleich stets eine exakte Berechnung der Volumenströme in Abhängigkeit von der Heizlast und den installierten Heizflächen voraussetzt.

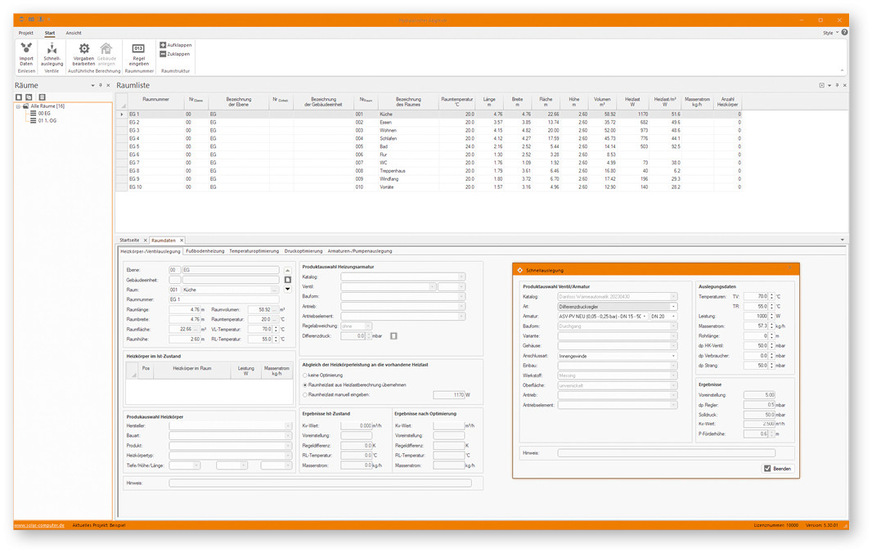

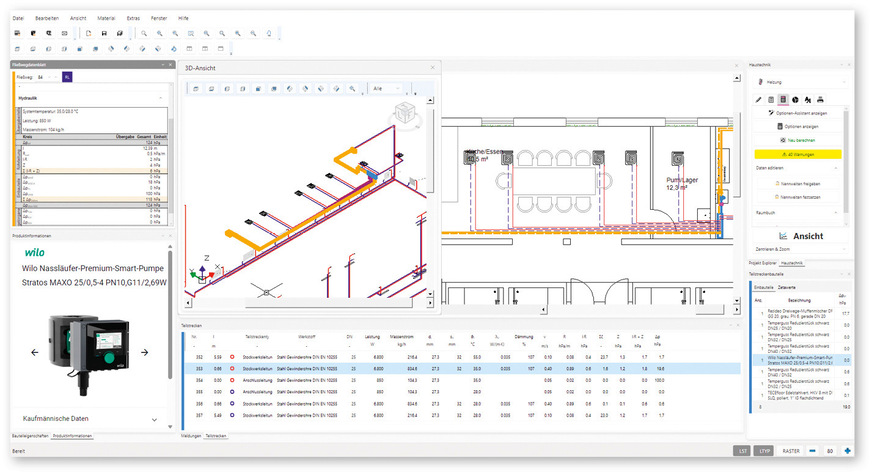

Bild: Solar-Computer

Hydraulischer Abgleich per Software

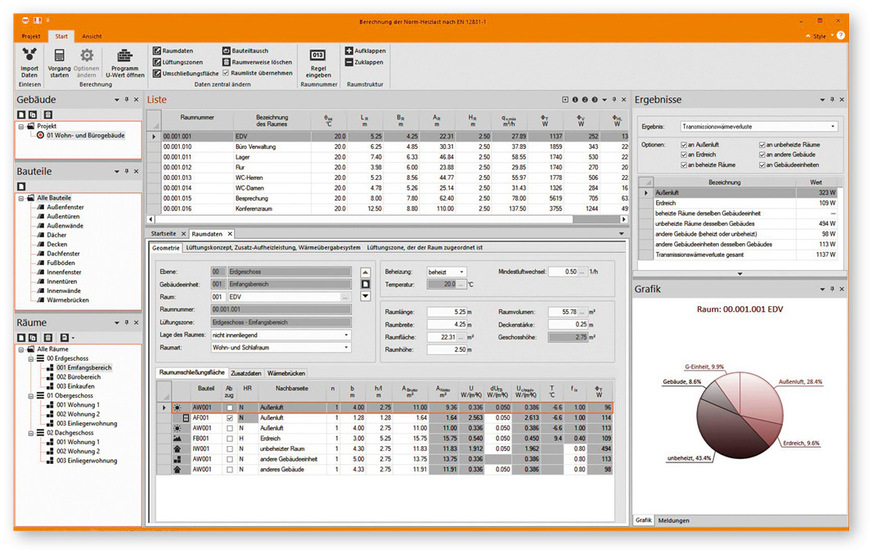

Softwarebasierende Lösungen für den hydraulischen Abgleich berücksichtigen eine Vielzahl von Parametern wie Gebäude-, Heizsystem- und Raumdaten sowie Heizkörper-, Pumpen-, Rohrnetz- und Ventildaten. Die Berechnungsgenauigkeit wird damit erheblich gesteigert und die Ergebnisse sind reproduzierbar. Integrierte Herstellerdatenbanken für Anlagenkomponenten wie Pumpen oder Ventile vereinfachen die Eingabe und sorgen ebenfalls für präzise Ergebnisse. Mit diesen Daten kann Software nach unterschiedlichen Methoden die niedrigste Vorlauftemperatur im Auslegungsfall sowie die Pumpen- und Thermostatventileinstellungen des Heizsystems berechnen. Darüber hinaus werden Formulare für Bafa- oder KfW-Fördergeldanträge oder Dokumentationen erstellt.

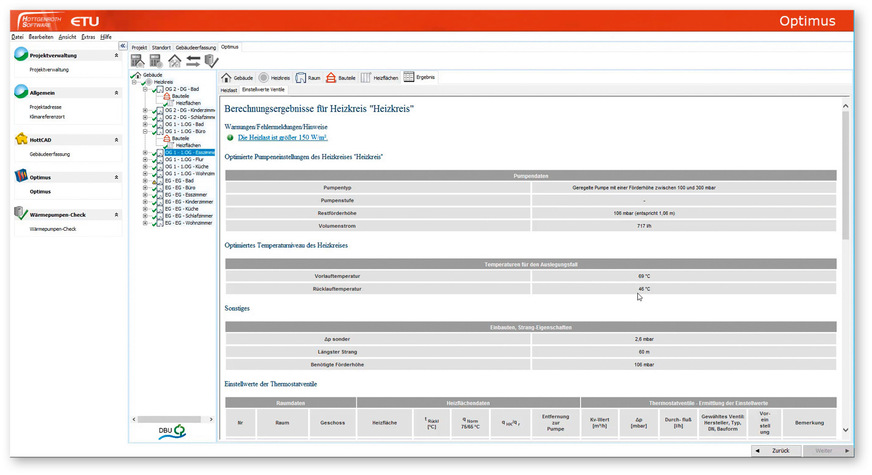

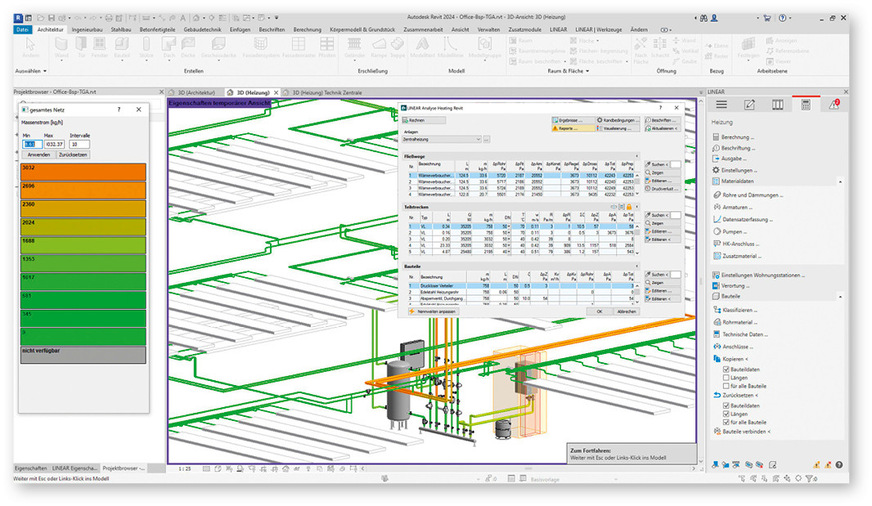

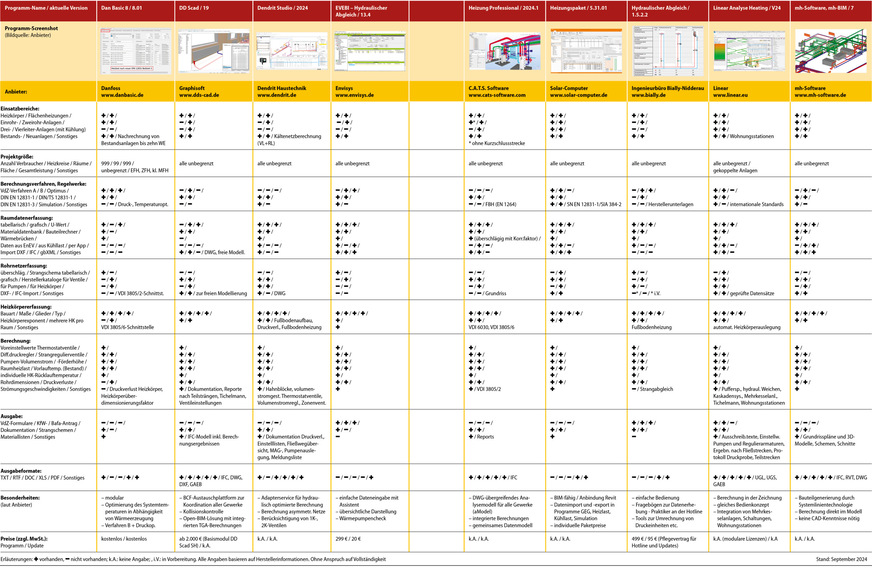

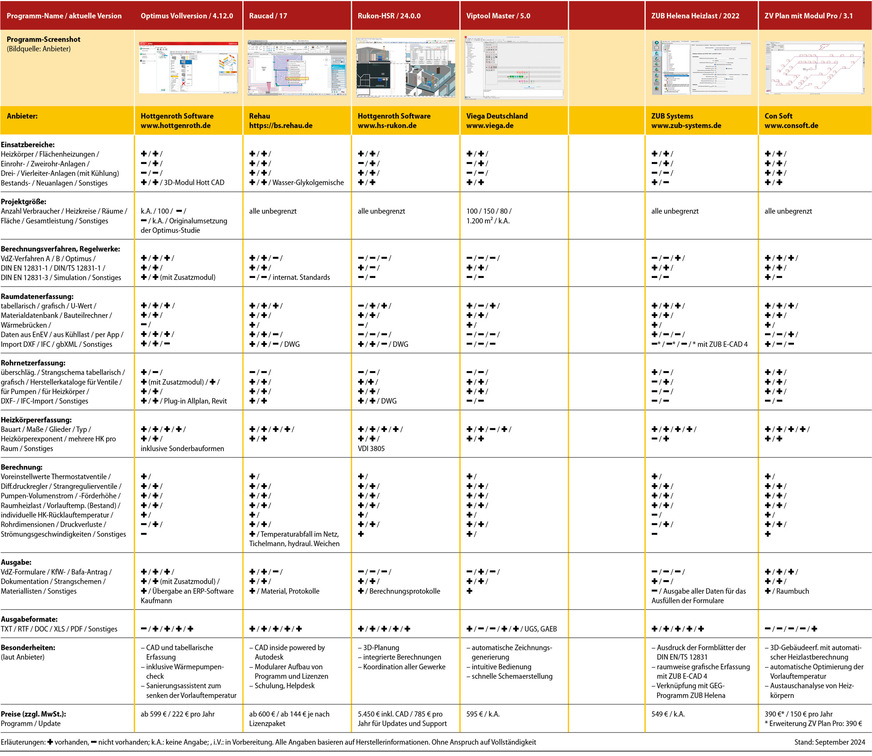

Einige Programme, beispielsweise Heizungspaket von Solar-Computer oder Optimus 3D Plus von Hottgenroth mit Zusatzmodul, ermöglichen auch Simulationsrechnungen für vorgegebene Zeitschritte. Neben speziell für den hydraulischen Abgleich entwickelten Lösungen wie Dan Basic, Evebi hydraulischer Abgleich und Optimus 3D Plus gibt es auch an CAD-Planungsprogramme für die Haustechnik gekoppelte Berechnungsprogramme wie DD Scad, Linear Analyse Heating, Raucad oder Rukon-HSR. Sie erfassen sowohl Räume als auch das Heizungsrohrnetz grafisch und ermitteln über integrierte oder aufgesetzte Berechnungsprogramme alle erforderlichen Raum- und Heizungsnetzdaten.

Sie eignen sich insbesondere für neu geplante, große und komplexe Anlagen. Wer diese mit den Programmen plant, bekommt den hydraulischen Abgleich und andere Berechnungen quasi inklusive. Die Programme berechnen neben Voreinstellwerten unter anderem Druckverluste, Pumpen-Volumenströme, Rohrdimensionen und Strömungsgeschwindigkeiten. Allerdings setzen sie CAD-Kenntnisse voraus.

Worauf man achten sollte

Die Programme unterscheiden sich in vielen Details, etwa bei den Einsatzbereichen: Heizkörper, Flächenheizungen, Einrohr- und Zweirohranlagen, Drei-/Vierleiter-Anlagen, Bestands- oder Neuanlagen. Es gilt eine Menge weiterer Fragen zu klären: Ist die Projektgröße begrenzt – und wenn ja, mit welcher Anzahl der Verbraucher, der Heizkreise, Räume, der Fläche oder Gesamtleistung? Welche Berechnungsverfahren liegen dem Programm zugrunde – das VdZ-Verfahren A und/oder B, Optimus oder ein Simulationsverfahren? Werden aktuelle Regelwerke wie die DIN EN 12831-1 [3], die DIN/TS 12831-1 [4] und die DIN EN 12831-3 [5] berücksichtigt?

Wie werden Raumdaten erfasst – tabellarisch oder grafisch? Muss der U-Wert eingegeben oder kann er berechnet werden? Verfügt das Programm dazu über eine Materialdatenbank oder einen Bauteilrechner? Werden Wärmebrücken berücksichtigt? Können Daten aus der GEG-, Heiz- oder Kühllastberechnung übernommen werden? Lassen sich Raumdaten vor Ort mobil per Smartphone- oder Tablet-App erfassen? Wie wird das Rohrnetz erfasst – überschlägig gemäß Optimus, per tabellarischem oder grafischem Strangschema oder kann es per DXF- oder IFC-Schnittstelle importiert werden? Kann man dabei auf Herstellerkataloge für Ventile, Pumpen oder Heizkörper zurückgreifen? Wie werden Heizkörper oder Heizflächen erfasst – nach Bauart oder Typ, den Abmessungen, der Anzahl der Glieder und wird ein Heizkörperexponent berücksichtigt? Lassen sich auch mehrere Heizkörper oder Heizflächen pro Raum erfassen?

Was wird überhaupt berechnet – werden neben den Voreinstellwerten für die Differenzdruckregler, Strangregulier- oder Thermostatventile auch Druckverluste, die Förderhöhe, der Pumpen-Volumenstrom, die Raum-Heizlast, Rohrdimensionen, Strömungsgeschwindigkeiten, die Vorlauf- und Rücklauftemperatur und gegebenenfalls weitere Parameter ermittelt? Welche Dokumente werden in welchen Datenformaten ausgegeben – VdZ-Formulare, Bafa- und KfW-Fördergeldanträge, Dokumentationen, Strangschemen oder Materiallisten als TXT-, RTF-, DOC-, XLS- oder PDF-Datei? Bei den Softwarepreisen, die je nach Ausstattung und erforderlichen Basis- oder Zusatzprogrammen zwischen 300 und 5.500 Euro liegen, sollten auch jährliche Folgekosten für Updates und Upgrades berücksichtigt werden. ■

Richtlinien, Literatur und Quellen

[1] DIN 18380: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen, Beuth, Berlin, September 2019

[2] co2online: Hydraulischer Abgleich: Methoden zum Berechnen und Einstellen im Überblick, https://t1p.de/geb240960

[3] DIN EN 12831-1: Energetische Bewertung von Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast – Teil 1: Raum-Heizlast, Modul M3-3, Beuth, Berlin, September 2017

[4] DIN/TS 12831-1 (Vornorm): Verfahren zur Berechnung der Raumheizlast – Teil 1: Nationale Ergänzungen zur DIN EN 12831-1, mit CD-ROM, Beuth, Berlin, April 2020

[5] DIN EN 12831-3: Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast – Teil 3: Trinkwassererwärmungsanlagen, Heizlast und Bedarfsbestimmung, Module M8-2, M8-3, Beuth, Berlin, September 2017

[6] Wolff, D.; Teuber, P.: Effizienz und Erneuerbare Energien: Akzeptanz- und Motivationskampagne – Hydraulischer Abgleich, Abschlussbericht, Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Institut für Energieoptimierte Systeme, Labor für Heizungstechnik, Wolfenbüttel, Juni 2014

[7] Mailach, B.; Emmrich, F.; Oschatz, B.; Schinke, L.; Seifert, J.: Potential Energy Savings and Economic Evaluation of Hydronic Balancing in Technical Building Systems, Research Report, Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und Anwendung GmbH (ITG), Dresden, Februar 2019

[8] Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. VdZ (Hrsg.): VdZ-Fachregel Hydraulischer Abgleich in Heizungsanlagen und VdZ-Fachregel Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand, VdZ, Berlin, 2016 und 2022, https://t1p.de/geb240961

Bild: Hottgenroth Software

Bild: Dendrit

Bild: Linaer

Produktvergleich Software für den hydraulischen Abgleich

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum Thema finden Sie auch in unserem Dossier Heizungsoptimierung mit Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/heizungsoptimierung

Der hydraulische Heizungsabgleich

Eigentümer von Mehrfamilienhäusern mit sechs bis neun Wohnungseinheiten mussten bis Mitte September dieses Jahres ihre Gaszentralheizung prüfen und optimieren lassen, inklusive hydraulischem Abgleich, falls dieser noch nicht durchgeführt wurde. Für Gebäude ab zehn Wohneinheiten war der Stichtag bereits auf den 30. September 2023 terminiert. Für jede neue Heizungsanlage ist der hydraulische Abgleich ab Oktober 2024 gesetzliche Pflicht.

Diese beruht noch auf der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung durch mittelfristig wirksame Maßnahmen (EnSimiMaV) von 2022. Die Regelun- gen gelten parallel zu den Vorgaben der Anfang dieses Jahres in Kraft getretenen Novelle des Gebäudeenergiegesetzes.

Der hydraulische Abgleich wird mit bis zu 20 Prozent über verschiedene Bafa- und KfW-Programme gefördert. Dessen ordnungsgemäße Durchführung muss vom ausführenden Energieberater, Fachhandwerker, Heizungsbauer oder Schornsteinfeger schriftlich bestätigt werden.

Beachtliche Einsparpotenziale

Das Potenzial für Energieeinsparungen der Raumheizung durch einen hydraulischen Abgleich haben inzwischen mehrere Studien nachgewiesen. Die Optimus-Studie der Ostfalia Hochschule [6] sieht aufgrund einer über einen längeren Zeitraum in verschiedenen Gebäuden durchgeführten Untersuchung Einsparpotenziale an Primärenergie von etwa zehn Kilowattstunden pro Quad- ratmeter und Jahr, in neuen und energetisch modernisierten Gebäuden sogar bei 15 bis 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr.

Einer anderen Studie des ITG Dresden [7] zufolge werden in bestehenden Mehr- familienhäusern mit Radiatorheizung in der Regel Einsparungen von sieben bis 16 Kilowattstunden pro Quadratmeter beim Wärmeenergieverbrauch und 25 Pro- zent beim Hilfsenergieverbrauch (Strom) erzielt. Aus weiteren europäischen Studien geht hervor, dass der Energieverbrauch zwischen elf und 22 Prozent reduziert werden kann. Bild: VdZ

VdZ