Am Vergleich beteiligten sich in diesem Jahr 17 Hersteller mit 22 Stromspeichersystemen. Die Forschungsgruppe Solarspeichersysteme der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) bewertete die Energieeffizienz der Geräte in den zwei Leistungsklassen fünf und zehn Kilowatt. Bei der Bewertung mit dem System Performance Index verteidigen die Hybridwechselrichter der Hersteller Energy Depot, Fronius, Kostal und RCT Power ihre Spitzenpositionen.

Zehn Systemen attestierten die Forscher die höchste Effizienzklasse A. Die Bewertungsergebnisse bestätigen die herausragende Systemeffizienz vor allem der europäischen Wechselrichterhersteller. Neben ihnen sind lediglich die chinesischen Hersteller Fox ESS und Good We in diesem Jahr unter den Spitzenreitern vertreten. Überrascht waren die HTW-Forscher darüber, dass sich zwei Unternehmen trotz sehr guter Effizienzergebnisse für die anonyme Teilnahme an der Studie entschieden.

Neue Wirkungsgradrekorde im Lade- und Entladebetrieb

Mit seiner neuen Produktgeneration Plenticore G3 M 10 stellt Kostal mit 98,2 Prozent einen neuen Wirkungsgradrekord im Ladebetrieb auf. Den Spitzenwert erzielt das Unternehmen, indem es die sogenannte IMS-Leiterplattentechnologie (IMS, Insulated Metallic Substrate) mit Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern kombiniert. Die IMS-Leiterplattentechnologie ermöglicht es, die Abwärme der Siliziumkarbid-Leistungshalbleiter auf der Platine besser abzuführen. Dadurch kann eine höhere Leistungsdichte auf gleichem Raum realisiert werden und durch geringere Bauteiltemperaturen sinken die Umwandlungsverluste.

Als innovativ ist auch das Konzept des Heimspeichers Home Plus von SAX Power zu bezeichnen, das mit der Multi-Level-Technologie neue Wege beschreitet. Jeder der 24 Batteriezellstränge ist mit einer eigenen Leistungselektronikeinheit ausgestattet, sodass sie individuell im Bruchteil einer Sekunde zu- und abgeschaltet werden können. Gegenüber herkömmlichen Wechselrichtern ermöglicht das Multi-Level-Konzept geringere Umwandlungsverluste im Lade- und Entladebetrieb.

Über den gesamten Arbeitsbereich erzielt das AC-gekoppelte Batteriesystem die höchsten bisher in der Stromspeicher-Inspektion ermittelten Wirkungsgrade. Mit einem mittleren Wirkungsgrad von 98,0 Prozent kommt das System erstmals an die 98-Prozent-Hürde heran. Diesen Wert kann das Gerät bei Leistungen oberhalb 900 Watt vorweisen. Über den gesamten Leistungsbereich fallen die Entladewirkungsgrade des Multi-Level-Systems um mehr als vier Prozentpunkte höher aus als die eines weniger effizienten Hybridwechselrichters. Mit sinkender Ausgangsleistung nehmen die Wirkungsgradunterschiede kontinuierlich zu.

Speichersysteme werden zur Versorgung der elektrischen Verbraucher in Einfamilienhäusern vorwiegend in den Abend- und Nachtstunden entladen. Der Leistungsbedarf liegt in der Regel zwischen 100 und 150 Watt. Wie unterschiedlich die Entladeeffizienz von Hybridwechselrichtern bei einer geringen Leistungsabgabe von 100 Watt ausfallen kann, zeigt eine Analyse der Stromspeicher-Inspektion 2025. Ein weniger effizienter Heimspeicher erreichte lediglich einen Entladewirkungsgrad von 54 Prozent. Der Batteriespeicher muss folglich 186 Watt bereitstellen, damit 100 Watt bei den elektrischen Verbrauchern im Haus ankommen. Bei den hocheffizienten Geräten Power Storage DC 10.0 von RCT Power und Symo GEN24 12.0 Plus SC von Fronius gehen lediglich 14 beziehungsweise 24 Prozent der Batterieleistung als Abwärme in den Wechselrichtern verloren.

Bild: HTW Berlin

Wissenschaft fordert verlässliche Datenblattangaben

In Datenblättern sind in der Regel lediglich die maximalen Wirkungsgrade der Wechselrichter zu finden. Die Maximalwerte suggerieren geringe Umwandlungsverluste, die im Betrieb jedoch selten erreicht werden. Diese Werte bestimmen die Hersteller in unterschiedlichen Betriebspunkten unter idealen Prüfbedingungen. In der Stromspeicher-Inspektion 2025 zeigt die HTW Berlin auf, wie stark die Wirkungsgradangaben der Hersteller von den Labormesswerten abweichen. So gaben zwei anonym teilnehmende Hersteller auf ihren Datenblättern einen um zwei Prozentpunkte zu hohen maximalen Wechselrichterwirkungsgrad an.

Auch die Angaben der Hersteller zum Energieinhalt der Batteriespeicher sind in zwei Drittel der untersuchten Fälle zu optimistisch angegeben. Bei vier Geräten lag die im Labor ermittelte nutzbare Speicherkapazität um mehr als sechs Prozentpunkte unter dem Datenblattwert.

Neuer Energiemanagement-Test bewertet die Qualität der PV-Spitzenkappung

Noch in diesem Jahrzehnt wird an Sommertagen die Solarstromerzeugung die Stromnachfrage in Deutschland regelmäßig überschritten, was Herausforderungen für das Stromnetz mit sich bringt. Das vom vorherigen Bundestag verabschiedete Gesetz zur Vermeidung von temporären Erzeugungsüberschüssen soll dem entgegenwirken. Es zielt darauf ab, die Erzeugungsspitzen von Photovoltaikdachanlagen zur Mittagszeit zu reduzieren. Hierzu müssen neu errichtete Anlagen ihre Einspeiseleistung in das Stromnetz in den Mittagsstunden pauschal limitieren, sofern sich diese nicht durch den Netzbetreiber drosseln lassen.

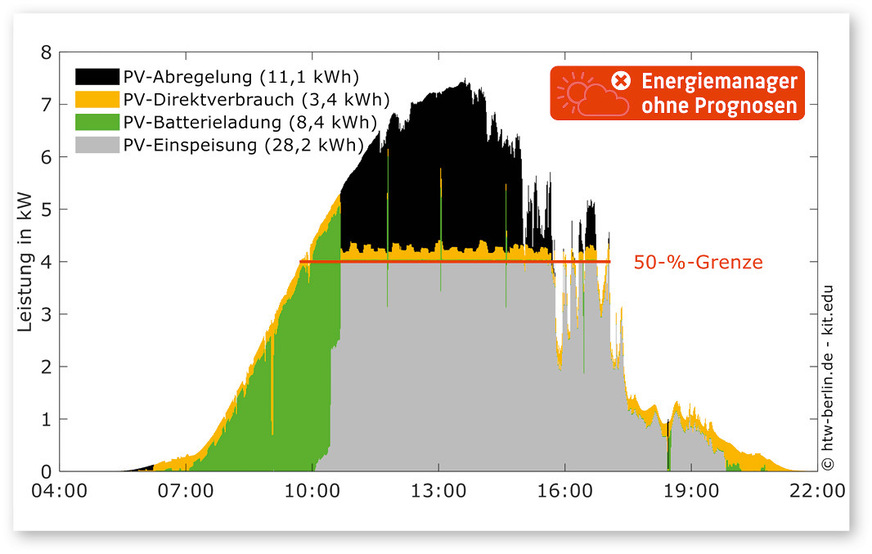

Ohne ein intelligentes Energiemanagement gehen durch die neue Einspeisegrenze jedoch bis zu acht Prozent des jährlichen Solarstromertrags verloren. Mit einem Batteriespeicher und einem prognosebasierten Energiemanagement lassen sich die Abregelungsverluste auf unter zwei Prozent reduzieren. Das Energiemanagement optimiert auf Basis von Prognosen der Solarstromerzeugung und des Stromverbrauchs die Batterieladung im Tagesverlauf. Das Ziel der Ladestrategie: Den Batteriespeicher dann zu laden, wenn mehr Solarstrom produziert wird, als eingespeist werden darf.

Zahlreiche Hersteller werben damit, dass sie ihre Solarstromspeicher prognosebasiert laden können. Bisher fehlte ein unabhängiger Vergleich, der die Qualität der verschiedenen Energiemanagementstrategien bewertet. Das Batterietechnikum des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und die Forschungsgruppe Solarspeichersysteme der HTW Berlin haben deshalb ein Testverfahren entwickelt, mit dem sich die Güte des prognosebasierten Energiemanagements von Photovoltaik-Batteriesystemen vergleichen lässt.

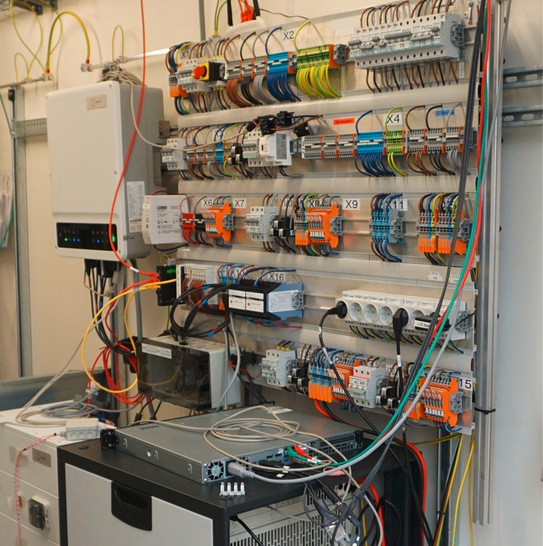

Um die Qualität der Prognosealgorithmen bewerten zu können, wurden die Heimspeichersysteme mit und ohne intelligentes Energiemanagement betrieben. Hierzu wurden die sechs Systeme unter identischen und realen Testbedingungen parallel auf den Prüfständen des KIT vermessen. Die Herausforderung des Tests war es, auch Stromspeicher vermessen und bewerten zu können, die Online-Wetterprognosen in ihr Energiemanagement einbinden. Dafür haben die KIT-Wissenschaftler die Speichersysteme dem Erzeugungsprofil einer 8-Kilowatt-Photovoltaikanlage auf Basis von Echtzeitmesswerten ausgesetzt.

Die Heimspeicher des Allgäuer Unternehmens Sonnen erhalten einmal stündlich von einem zentralen Server einen aktualisierten Ladefahrplan, der auf externen Wetterprognosen beruht. Zwei weitere Unternehmen, die anonym bleiben wollen, nutzen ebenfalls Online-Solarprognosen. Im Gegensatz dazu kommt das Energiemanagement der Hersteller Fenecon, Kostal und RCT Power ohne eine Internetverbindung aus. Sie planen die Batterieladung bis zum Sonnenuntergang ausschließlich auf Basis der im Haus erfassten Leistungsmessdaten.

Auch ohne externe Wetterprognosen einzubinden, reduzierten ihre Geräte durch ihre prognosebasierten Batterieladestrategien während des Testzeitraums im Juni 2024 die Abregelungsverluste um vier bis sieben Prozentpunkte. Bei den Systemen mit Onlineprognosen fielen die Unterschiede mit zwei bis zehn Prozentpunkten deutlich größer aus. Die Einbindung von über das Internet bezogenen Wetter- oder Solarstromprognosen ist folglich kein Qualitätsgarant für ein sehr gutes Energiemanagement.

Bild: HTW Berlin

Prognosebasierte Ladestrategien verlängern Batterielebensdauer

Doch es ist wenig sinnvoll, die Qualität eines Energiemanagementsystems ausschließlich anhand der vermiedenen Abregelung zu bewerten. Denn darüber hinaus unterscheidet sich das prognosebasierte Energiemanagement darin, über welchen Zeitraum die Batterieladung optimiert und wie häufig der Ladefahrplan aktualisiert wird.

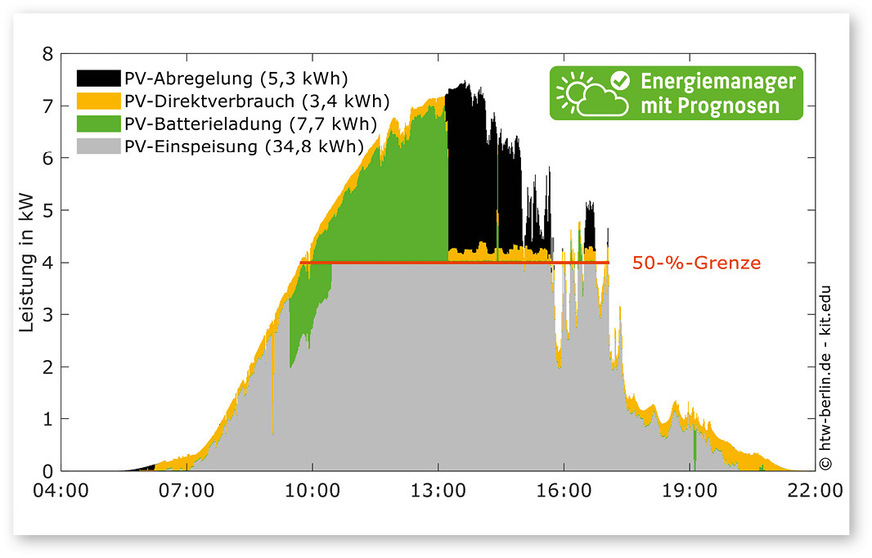

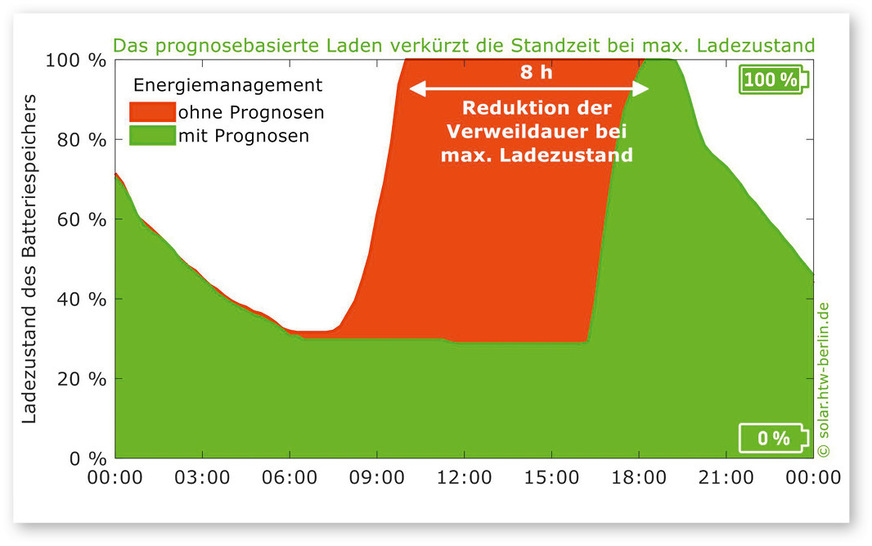

Derzeit lädt ein Großteil der über 1,7 Millionen in Deutschland installierten Batteriespeicher frühmorgens, sobald Solarstromüberschüsse anfallen. Was dabei problematisch ist: Lange Standzeiten bei hohen Ladezuständen verkürzen die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien. Mit ihren prognosebasierten Energiemanagementstrategien konnten alle sechs Hersteller die Standzeit bei vollständig geladener Batterie verringern.

An sonnigen Tagen lädt einer der getesteten Solarstromspeicher vorrangig in den späten Nachmittagsstunden. Dadurch kann das Energiemanagementsystem die Standzeit der Batterie im vollgeladenen Zustand um acht Stunden reduzieren. Während des Testzeitraums halbierte diese intelligente Ladestrategie auf diese Weise die Verweildauer des Batteriespeichers bei Ladezuständen oberhalb von 90 Prozent.

Link

Studie Stromspeicher-Inspektion 2025, https://solar.htw-berlin.de/studien/stromspeicher-inspektion-2025/

Bild: HTW Berlin

Bild: HTW Berlin

Bild: HTW Berlin

Über welche Funktionen ein prognosebasiertes Energiemanagement verfügen sollte

Ein Batteriespeicher sollte

Wie ein prognosebasiertes Energiemanagement funktioniert

Ein prognosebasiertes Energiemanagement für Photovoltaik-Batteriesysteme lässt sich durch verschiedene Prognoseansätze und Optimierungsalgorithmen realisieren. Prognosebasierte Ladestrategien zielen darauf ab, die Ladung zeitlich zu verzögern, ohne dabei die Eigenversorgung zu beeinträchtigen – also die Batterie vorrangig in Zeiten hoher Solarstromerzeugung zu laden und dennoch den maximal möglichen Ladezustand zu erreichen. Die Grundlage der Batterieladeplanung stellen Informationen zum aktuellen Ladezustand des Batteriespeichers sowie Prognosen des Stromverbrauchs und der Erzeugung der Photovoltaikanlage dar.

Ohne ein prognosebasiertes Energiemanagement lädt der Batteriespeicher in der Regel frühmorgens, sobald mehr Solarstrom erzeugt, als im Haus verbraucht wird. In der Folge erreicht der Batteriespeicher an wolkenlosen Tagen im Laufe des Vormittags seinen vollgeladenen Zustand. Dies wirkt sich jedoch negativ auf die Batteriealterung aus. Zudem trägt der Batteriespeicher bei frühzeitiger Ladung nicht dazu bei, Erzeugungsspitzen der Photovoltaikanlage zur Mittagszeit zu dämpfen.

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in unserem Dossier Solar-technik mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

Johannes Weniger und Nico Orth

forschen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin zur effizienten Speicherung von Solarstrom.

Bilder: HTW Berlin

Bilder: HTW Berlin

![© Bild: Fraunhofer IBP Stuttgart 1 Die Grafik zeigt die sich verändernden Übertemperaturgradstunden eines Musterraums für die unterschiedlichen Klimaregionen in Deutschland nach [1] in Bezug zum gewählten Referenzstandort Potsdam (Klimadaten aus [7]).](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/02/421945.jpeg?itok=fpHE2t1V)