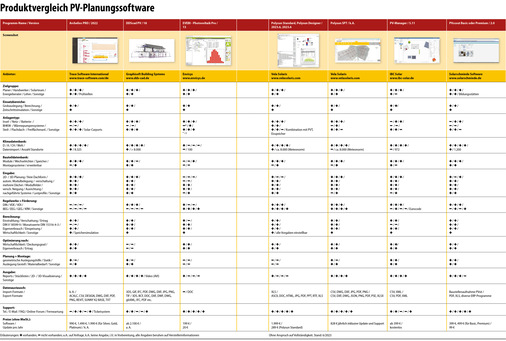

War bei der PV-Anlagenplanung früher die Maximierung der Modulanzahl auf dem Dach für größtmögliche Erträge das Maß aller Dinge, sind es heute eher die Steigerung des Eigenverbrauchs und die optimale Integration von Batteriespeichern oder Wärmepumpen. Planerisch anspruchsvoll gestaltet sich die Berücksichtigung unterschiedlicher Dachneigungen und Modulausrichtungen, der Einsatz von PVT-Modulen und Nachführsystemen oder das Nachvollziehen besonderer Verschattungssituationen. In diesen Fällen ist man auf PV-Planungsprogramme zwingend angewiesen. Was sie können und wie sie sich unterscheiden, zeigt unser tabellarischer Produktvergleich.

Einspeisen, selbst verbrauchen oder speichern

Die wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für PV-Anlagenbetreiber sind aktuell optimal: Die Stromeinspeisung wird seit Juli 2022 besser vergütet, was für Anreize auch bei Systemen mit wenig oder keinem Eigenverbrauch sorgt, die sich bisher nicht lohnten. Die Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2023) enthält zudem einige Verbesserungen und Vereinfachungen für Betreiber. So fällt seit Januar 2023 beim Kauf, bei der Lieferung und Installation von PV-Anlagen und Stromspeichern die Umsatzsteuer weg.

Insbesondere der Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Solarstrom ist so attraktiv wie nie zuvor, denn die Strompreise liegen inzwischen deutlich über der aktuellen Einspeisevergütung für Solarstrom. Vermutlich wird diese Differenz weiter zunehmen, sodass ein hoher Eigenverbrauchsanteil zu einem wichtigen Kriterium für die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage wird. Dabei müssen allerdings neben den gesetzlichen Bestimmungen auch technische Möglichkeiten und Randbedingungen berücksichtigt werden. So helfen Zeitschaltuhren oder intelligente Energiemanagementsysteme, den im Tagesverlauf in der Regel divergierenden Strombedarf und den selbst erzeugten Solarstrom in Einklang zu bringen. Auch die Integration beispielsweise von Blockheizkraftwerken, Klimaanlagen oder Ladestationen für Elektroautos und Elektrofahrräder kann den Eigenverbrauchsanteil erhöhen.

Sind diese Möglichkeiten ausgeschöpft, bieten sich Stromspeicher an. Mit ihnen lässt sich die Eigenstromnutzung steigern. Außerdem helfen sie, die Abhängigkeit vom Netzbetreiber zu senken und sich vor möglichen Stromausfällen zu sichern. Batteriespeicher werden immer leistungsfähiger, langlebiger und preiswerter. Ihre Wirtschaftlichkeit hängt entscheidend davon ab, ob sie auf die jeweilige Anlage passend dimensioniert und abgestimmt werden. Maßgebliche Größen sind dabei die PV-Leistung, der Jahresstromverbrauch und das Lastprofil des Haushalts. Bei der PV-Auslegung stehen somit nicht mehr Modulfläche und -leistung im Vordergrund. Neben technischen Parametern und Wechselwirkungen gilt es zudem, gesetzliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Dazu braucht es Planungsprogramme, die PV-Anlagen auf der Grundlage moderner Technik und aktueller Gesetze, Richtlinien und Vorschriften auslegen und berechnen.

Schritt für Schritt planen

Die angebotenen PV-Planungsprogramme funktionieren ähnlich: Zunächst sind die Projekt- und Kundendaten zu erfassen. Dann sind aus einer Klimadatenbank die Einstrahlungs-, Wind- und Schneelastdaten für den jeweiligen Standort zu entnehmen. Danach gilt es, das Gebäudemodell sowie die Dachausrichtung, -neigung, -größe, -eindeckung und -konstruktion zu definieren. Um die wahlweise manuelle oder automatische Modulverteilung zu vereinfachen, sind anschließend Sperrflächen, respektive Grenzabstände zu Aufbauten, Dachgauben und -kanten sowie Schornsteinen einzugeben.

Die Programme berücksichtigen neben regionalen Wetterdaten auch ertragsmindernde Faktoren wie fehlende Hinterlüftung und Verschmutzung oder die Degradation (Alterung) der PV-Module. Bei manchen unterstützt ein Modulverlegungsassistent. Er ist besonders hilfreich, wenn Solarmodule auf Dachflächen verlegt werden sollen, die verschieden ausgerichtet sind, sodass es auf unterschiedliche Sperrflächen und Verschattungssituationen zu achten gilt. Auslegungsvarianten lassen sich mit einem Programmassistenten schneller und einfacher generieren und beurteilen.

Die Simulationsbasis bildet ein aus der Bauteildatenbank entnommenes PV-Modul mit seinen technischen Kenndaten. Sind die Module, deren Verteilung und Verschaltung auf dem Dach festgelegt, kann das Programm rechnen. Zur Ermittlung unter anderem der Einstrahlung, des Ertrags und der Verschattung bildet es sämtliche Komponenten mithilfe mathematischer Modelle rechnerintern ab und simuliert den Anlagenbetrieb in vorgegebenen Zeitschritten, meist im Stundentakt. Zusätzliche Anlagenkomponenten – seien es Module, Wechselrichter oder Stromspeicher – lassen sich jederzeit einbinden und einzelne Einflussgrößen variieren, sodass Wechselwirkungen auf das Gesamtsystem sowie den Ertrag sofort sichtbar werden.

Berechnen, nachweisen, optimieren

Zu den Ausgabedaten zählen die Einstrahlung, der Ertrag, der Anteil des Eigenverbrauchs und der Einspeisung, teilweise auch die Energiebilanz, die Emissionseinsparung oder die Speicherverluste. Neben Berechnungen und Nachweisen ist eine Optimierung von Anlagen möglich – nicht nur nach dem maximalen Anlagenertrag, sondern auch nach dem maximalen Deckungsgrad, dem maximalen Eigenverbrauch oder der maximalen Wirtschaftlichkeit. Die Ergebnisse werden übersichtlich in Form von Grafiken, Schaubildern und Tabellen dargestellt. Wie die Anlage auf einem neuen oder bestehenden Dach aussieht, wird ebenfalls angezeigt.

Zu den für Praktiker wichtigen Ausgabedaten gehören Anlagenübersichtspläne, Elektroschemapläne, Montage- und Stringpläne oder die Berechnungen für Windsog und Schneelast. Dabei kann man teilweise die Zahl der Befestigungspunkte unter Berücksichtigung der Schnee- und Windlasten sowie der geometrischen Gegebenheiten minimieren und so ein unter Kostengesichtspunkten optimales Montagesystem wählen. Sind die PV-Module inklusive Montagezubehör mit Preisen hinterlegt, können für Angebote und Ausschreibungen über die ermittelten Stücklisten die Anlagenkosten angegeben werden.

Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen sind insbesondere für Variantenvergleiche wichtig. Bei der Berechnung werden Einflussgrößen wie Investitions- und Betriebskosten, die Steuerersparnis und die Höhe der Einspeisevergütung abgefragt. Werden den Bauteilen Positionen zugewiesen, lassen sich automatisch Leitungsverzeichnisse erstellen und per GAEB-Schnittstelle an Ausschreibungsprogramme übergeben. Wie die Anlage später auf dem Dach aussieht, lässt sich je nach Programm mehr oder weniger realistisch visualisieren. Die Visualisierungsmöglichkeiten reichen von eher schematischen 2D-Ansichten bis hin zu fotorealistischen 3D-Darstellungen inklusive des gewählten Dachmaterials und der umgebenden Vegetation.

Wo Sonne ist, gibt es auch Schatten…

Ihre Grenzen findet die Software im Detail. So berücksichtigt sie Aspekte wie das Modulverhalten oder das Temperaturverhalten von Wechselrichtern entweder gar nicht, nur teilweise oder nur überschlägig. Obwohl die Verschattung solare Erträge erheblich beeinflussen kann, wird sie in manchen Programmen nur überschlägig mit einem Verschattungsfaktor berücksichtigt. Präzise 3D-Verschattungsstudien bieten nur wenige.

Probleme bereiten manchmal auch praktische Anforderungen – etwa, wenn die Anlage auf mehrere Dächer verteilt werden soll oder mehrere Modulfelder oder -typen zur Anlage gehören. Auch eine unterschiedliche Dachneigung – etwa vom Haus- und Garagendach oder eine Gegenaufständerung auf der gegenüberliegenden Dachseite – bereiten einigen Schwierigkeiten. Eine Ost-/West-Modulausrichtung sehen ebenfalls nicht alle Programme vor. Die meisten berücksichtigen zwar Batteriespeicher, aber nicht alle sind in der Lage, Blockheizkraftwerke oder Wärmepumpen einzubinden.

Für alle Berechnungen gilt: Ob die Ergebnisse der Realität entsprechen, hängt nicht zuletzt von der Genauigkeit der Eingabedaten ab. Darüber hinaus muss man sich bewusst sein, dass Solarsimulationen langjährige Mittelwerte der Klimadaten zugrunde liegen, Erträge realer Anlagen aber vom realen Wetter abhängen. Sie können deshalb mit bis zu 25 Prozent deutlich über oder unter den berechneten Erträgen liegen. Die größten Divergenzen zwischen Simulation und realen Betriebsergebnissen entstehen aber im Zusammenhang mit den angenommenen und den tatsächlichen Verbrauchswerten.

Auslegungsprogramme versus Planungshilfen

Parallel zum Solaranlagenboom wird aktuell eine beachtliche Zahl an digitalen Planungshilfen angeboten. Der GEB-Produktvergleich berücksichtigt keinen der kostenfreien, meist online aufrufbaren Ertragsrechner für Hausbesitzer und keine mobilen Applikationen, da sie sich nur für eine überschlägige Dimensionierung oder die Vor-Ort-Erfassung von Objektdaten eignen. Ebenfalls nicht berücksichtigt sind fotobasierende Planungsprogramme, wie zum Beispiel Foto-Aufmaß Professional von Hottgenroth. Sie dienen nicht der Berechnung, sondern der geometrischen Belegung und Visualisierung von Photovoltaikmodulen auf der Dachfläche.

Kostenfreie Konfigurationsprogramme wie der Steca Grid Configurator eignen sich für die Grobauslegung einfacher Netzanlagen und die Berechnung des Stromertrags, weshalb sie in der Übersicht vorkommen. Genauso wie CAD-basierende Planungsprogramme, wie zum Beispiel DDScad PV, bei denen es sich um mit einem PV-Planungsmodul ergänzte CAD-Konstruktionsprogramme handelt, die primär der automatischen Modulbelegung, der 3D-Visualisierung und der 3D-Verschattungssimulation dienen.

In der Übersicht finden Sie aber vor allem PV-Planungsprogramme, die für die detaillierte Anlagenauslegung und -berechnung konzipiert sind. Sie können auch komplexe Hybridanlagen berechnen. Mit ihnen können Fachplaner kompetent Anlagen auslegen und berechnen, und Solarteure zusätzlich die erforderlichen Komponenten und Mengen ermitteln. Simulationen ermöglichen zusätzlich präzise Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie Anlagenoptimierungen. Dabei werden die Anlage in Zeitschritten anhand solarer Einstrahlungsdaten und Temperaturen simuliert und wichtige Daten wie Anlagenzustände oder Energiesummen im Stundentakt ermittelt.

Richtlinien und Literatur

[1] DIN EN 15316-4-3: Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Energieanforderungen und Nutzungsgrade der Anlagen – Teil 4-3: Wärmeerzeugungssysteme, thermische Solaranlagen und Photovoltaikanlagen, Beuth, Berlin, September 2017

[2] DIN V 18599-9: Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung – Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von stromproduzierenden Anlagen, Beuth, Berlin, September 2018

[3] DIN VDE 0100-712: Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 7-712: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssysteme, Beuth, Berlin, Oktober 2016

[4] Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (Hrsg.): Photovoltaikanlagen, Eigenverlag, Köln, 2017, Download: www.t1p.de/geb230661

[5] Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (Hrsg.): Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, Eigenverlag, Freiburg, 2023, Download: www.t1p.de/geb230660

[6] Wagner, A.: Photovoltaik Engineering. Handbuch für Planung, Entwicklung und Anwendung, Springer Vieweg, Berlin, 2019

Weitere Informationen

Weitere Programme

Easy Solar (https://easysolar.app), MF Solar (www.friedrich-datentechnik.de),

PV Syst (www.pvsyst.com), Solaredge Designer (www.solaredge.com/de),

Solar Geo 3D (www.nefa-kassel.de), Sunny Design (www.sma.de), Tri-Design (www.tritec-energy.com), ViCADo.solar (www.mbaec.de)