Soll auf einem Flachdach eine PV-Anlage installiert werden, muss das dazu gehörige Montagesystem auf die spezifischen Eigenschaften des Flachdaches abgestimmt sein. Sehr verbreitet sind sogenannte „ballastarme“ und aerodynamisch angeordnete Lösungen (Abb. 1), bei denen Windabweisbleche, eine Klebung oder andere Techniken das lagesichere Aufstellen auf die Dachhaut ermöglichen.

Egal ob bei einem Steil- oder Flachdach – die Installation einer PV-Anlage beeinflusst die Dachdeckung bzw. Dachhaut, wobei sich bei einem Flachdach gleichwohl höhere Anforderungen und Ansprüche ergeben. Zum Beispiel muss es im Gegensatz zu einem Ziegeldach wasserdicht sein, da wegen seiner geringen Dachneigung (mind. 2 %) mit stehendem Niederschlagswasser gerechnet werden muss. Demzufolge ist ein Flachdach relativ verwundbar, insbesondere wenn es Aufbauten, Durchdringungen und abgedichtete Anschlüsse aufweist, was allesamt potenzielle Schwachstellen sind.

Bild: Wolfgang Schröder

Bild: Wolfgang Schröder

Normative Vorgaben und Verordnungen

Für die Konstruktion und Ausführung von Flachdächern sind verschiedene Vorschriften, Normen und Regelwerke zu beachten (siehe Infokasten). Ein Blick in diese Regelwerke empfiehlt sich indes auch bei der Installation einer PV-Anlage, da bei der Bauausführung die Funktion des Daches nicht beeinträchtigt werden darf. Die VDI-Richtlinie VDI 6012, Blatt 1.4 (Regenerative und dezentrale Energiesysteme für Gebäude – Grundlagen – Befestigung von Solarmodulen und -kollektoren auf Gebäuden) gibt konkrete Antworten auf Fragen zur baulichen Ausführung der PV-Anlagen-Installation, so auch bei Flachdächern.

Regelaufbauten

Bei Flachdächern begegnet man verschiedenen Bauformen mit unterschiedlichem Aufbau der einzelnen Konstruktionsschichten und Materialien. Im Wesentlichen unterscheidet man folgende Varianten:

Beanspruchungsgruppen und Anwendungskategorien

Dachabdichtungen sind unterschiedlichen Beanspruchungen ausgesetzt. Sie müssen nicht nur Feuchtigkeit abhalten, sondern auch chemischen und biologischen Belastungen widerstehen sowie Einwirkungen aus der Atmosphäre (Ozon, UV-Strahlung). Hinzu kommen mechanische Belastungen durch Bewegungen auf dem Untergrund sowie temperaturabhängige Vorgänge. Hieraus resultieren geregelte Aufteilungen in

Die Kombination dieser vier Elemente ergibt vier verschiedene Beanspruchungsklassen, wie „I A“, „II A“, „II B“ oder „I B“. Eine hohe mechanische Beanspruchung kann sich bereits bei einer weichen Unterlage (Mineralfaserdämmung) oder häufigem Begehen für Inspektion und Wartung ergeben.

Unterschieden wird darüber hinaus zwischen den Anwendungskategorien K1 und K2. K1 steht für Standarddachkonstruktionen, K2 für höherwertige Dachkonstruktionen, bei denen unter anderem mind. 2 % Gefälle in der Dachebene gefordert wird.

Bild: Wolfgang Schröder

Ungenutzte und genutzte Flachdächer

Die DIN 18531 - Dachabdichtungen für nicht genutzte Dächer regelt in vier Teilen, wie Dächer abzudichten sind. Die Formulierung „nicht genutzte Dächer“ grenzt hierbei Terrassen, Parkdecks sowie intensiv begrünte Dachflächen (Gründächer) aus. Die Anforderungen an genutzte Dächer sind in der zehnteiligen DIN 18195 aufgeführt.

Bild: Wolfgang Schröder

Ungenutzte Flachdächer haben lediglich die Aufgabe, das Gebäude vor Niederschlag und Durchnässung zu schützen. Neben den üblichen Lastannahmen für Schnee und Wind sowie einer „normalen“ Begehbarkeit für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten bestehen hier keine besonderen Anforderungen für die Aufnahme zusätzlicher Lasten. Bei genutzten Flachdächern muss hingegen bereits bei der Planung sowohl den erhöhten Anforderungen bei der tragenden Dachkonstruktion Rechnung getragen werden als auch hinsichtlich der einzelnen Schichten des Dachaufbaues und der Wahl der entsprechenden Baustoffe.

Weder die derzeitigen DIN-Vorschriften noch Fachregeln behandeln bislang den Sonderfall einer Flachdachnutzung mittels Photovoltaik. Da eine PV-Anlage auf einem Flachdach gegenüber der Dachkonstruktion eine besondere Nutzung darstellt, können die Voraussetzungen nur in Anlehnung an die Bestimmungen für genutzte Flachdächer erörtert und bestimmt werden, wobei hier spezielle Anforderungen bzw. Gegebenheiten (z. B. Linienlasten) zu berücksichtigen sind.

Bild: Wolfgang Schröder

Bild: Wolfgang Schröder

Bild: Wolfgang Schröder

Bild: Wolfgang Schröder

Lasteinleitung

Bei genutzten Flachdächern erfolgt die Lasteinleitung in die Tragkonstruktion je nach Konstruktionstyp ganz unterschiedlich, so zum Beispiel über lastverteilende Schichten. Dabei ist zu beachten, dass gemäß DIN 4108-10 bei einem Warmdachaufbau die notwendigen Dämmschichten zum Anwendungsgebiet DAA (Außendämmung von Dach oder Decke, vor Bewitterung geschützt, Dämmung unter Abdichtungen) gehören und eine Druckbelastbarkeit von mind. „dh“ (genutzte Dachflächen, Terrassen) nachweisen müssen.

Bei ungünstigen Lasteinleitungen ergeben sich unzulässige Spannungen für die Abdichtung sowie unzulässige Kräfte, bei denen die Wärmedämmung versagen kann. Hierbei sind insbesondere zu gering dimensionierte lasteintragende Auflageflächen und Punktlasten problematisch, da sie die Abdichtung perforieren können. Bei einem Warmdach versagen im Falle einer deutlichen und häufigen Spannungsüberschreitung nicht nur die Wärmedämmschicht, sondern meistens auch die Abdichtung, die mit der Dämmung fest verbunden ist.

Risikobewertung

Flachdächer gehören aufgrund ihrer Bauart zu den wartungs- und instandsetzungsintensivsten Dachformen. Nach vorliegenden Studien und Statistiken ist bei einer wirtschaftlichen Nutzungsdauer einer PV-Anlage von mindestens 20 Jahren davon auszugehen, dass während der Nutzungsdauer der Betrieb der PV-Anlage aufgrund von Schäden am Flachdach und der damit erforderlichen Sanierung gestört wird. Diese Wahrscheinlichkeit steigt umso mehr, je älter das Dach und seine Abdichtung zum Zeitpunkt der PV-Anlageninstallation bereits sind.

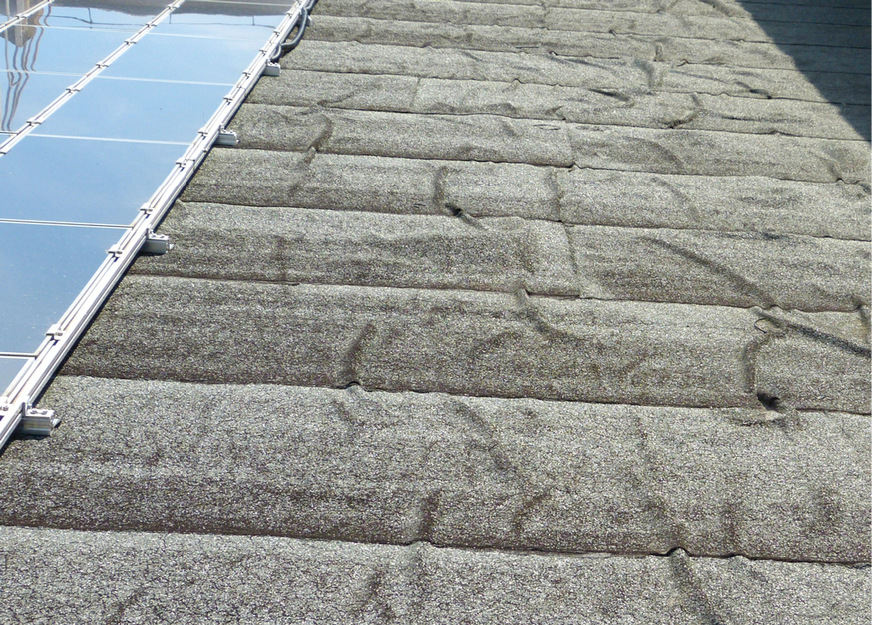

Unberücksichtigt bleibt hierbei der Umstand, dass die auf einem Flachdach installierte PV-Anlage durch ihre mechanische Belastung zusätzlich die Lebensdauer der Abdichtung verkürzen kann, was das Risiko einer Dachsanierung möglicherweise noch erhöht. Zugleich können nachträglich auf ein Flachdach installierte PV-Anlagen dessen ursprünglich zugedachte Funktion ändern, was folgenreich sein kann. Wird beispielsweise auf einem bisher nicht genutzten Foliendach mit „weicher“ Dämmung eine PV-Anlage „oben aufgestellt“, belastet die Konstruktion je nach Flächenverteilungslast die Wärmedämmung sehr unterschiedlich, erkennbar an mehr oder weniger tiefen Eindrücken (Abb. 2). Linienlasten bzw. Punktlasten erhöhen diesen Effekt und können die Abdichtung oder Folienbahn partiell erheblich dehnen. Je nach Belastungsstärke und Belastungsart kann es zur Überdehnung mit Rissen oder gar komplettem Abreißen an Anschlussbereichen kommen.

Was bei einem Neubau mit gleichzeitiger Planung einer PV-Anlage planerisch bereits beim Dachaufbau berücksichtigt werden kann, fehlt mitunter in den meisten Fällen bei Bestandsgebäuden, die mit einer PV-Anlage nachgerüstet werden sollen. Zusammenfassend erhöht eine PV-Anlage bei einem Flachdach die mechanische Beanspruchung und die statischen Lasten. Auch können sich die Nutzung verändern (ein bisher nicht genutztes Flachdach wird genutztes Flachdach) sowie die baurechtliche Situation. Zu beachten sind zudem ein womöglich eingeschränkter Wasserabfluss und ein sich verändernder baulicher Brandschutz.

Bild: Wolfgang Schröder

Bild: Wolfgang Schröder

Bild: Wolfgang Schröder

Planerische Voraussetzungen

Der Installation einer PV-Anlage auf einem Flachdach muss eine grundlegende und sehr genaue Planung vorausgehen. Der hierfür nötige Aufwand steigt meist mit der Größe des Flachdaches und seinen besonderen Eigenheiten, insbesondere bei Industriedächern. Wichtig in diesem Zusammenhang ist eine umfangreiche und vollständige Bestandserhebung. Zuvorderst sollten zum Beispiel die technischen Eigenschaften der vorhandenen Dämmschicht hinterfragt werden. Problematisch wird es, wenn aufgrund des Gebäudealters keinerlei Informationen mehr über die eingebauten Dämmstoffe existieren. Hier sind örtliche Erhebungen unumgänglich, die auch eine Bauteilöffnung erforderlich machen können (Abb. 3). Darüber hinaus ist auch der vorhandene bauliche Zustand des Daches zu untersuchen und zu dokumentieren. Es ist ratsam, für die Bestandserhebung einen Fachmann, zum Beispiel einen Dachdecker oder Gutachter, mit einzuschalten.

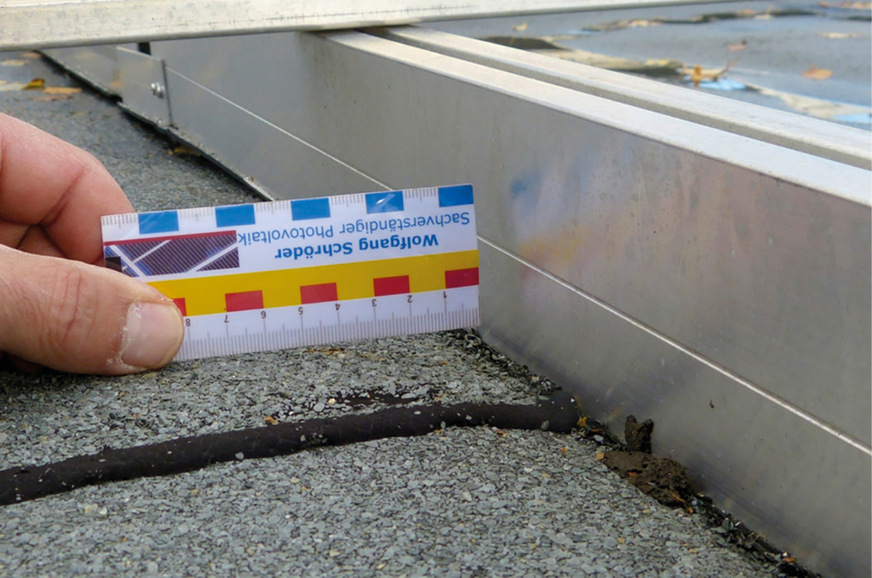

Weitere Planungsgrundlagen bilden das PV-System und dessen Verteilung auf dem Dach. Die Flachdachrichtlinie fordert im Abschnitt 4, Aggregate und Anlagen (…) so anzuordnen, dass sich ein ausreichender Abstand für die Ausführung, Wartung und Pflege zwischen Anlage und Abdichtung ergibt. Zudem müssen die An- und Abschlüsse an Flachdachabdichtungen zu Wartungszwecken frei zugänglich sein (Abb. 4).

Das Merkblatt Solartechnik für Dach und Wand aus den Dachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerkes nennt nur allgemeine Anforderungen, so zum Beispiel die Art der Montage (Sockel, Wannen mit Beschwerungen), verweist auf Schutzunterlagen, die generell unter den Solaranlagen vorzusehen sind, und gibt Hinweise auf die statische Belastbarkeit der Tragkonstruktion und des Dachaufbaues sowie die Funktionsfähigkeit der darunterliegenden Dachabdichtung, die unbedingt gewährleistet sein muss. Die zuvor genannte VDI-Richtlinie nennt verschiedene Lagesicherungssysteme bei aufgeständerten Anlagen und gibt Hinweise zu ballastarmen Systemen.

Bild: Wolfgang Schröder

Bild: Wolfgang Schröder

Bild: Wolfgang Schröder

Belastungen und Nachweise

Bei Flachdächern liegt das Hauptaugenmerk in der Regel auf den statischen Lastreserven der Dachkonstruktion, die insbesondere bei Industrie- und Zweckbauten meist ausgereizt sind. Dies betrifft weniger die eigentliche Tragkonstruktion des Daches, also Träger und Stützen, sondern eher die untere Tragschale, die häufig aus Trapezblech besteht. Daher kommen dort oftmals nur ballastarme (Abb. 5) oder ballastfreie Montagesysteme bei PV-Anlagen in Frage.

Aufgrund der bereits aufgezeigten Problematiken bei Flachdächern kann es aber keine Standardauswahl eines Montagesystems auf einem Flachdach geben. Das geeignete System ist immer nach den individuellen Gegebenheiten und Eigenschaften eines Flachdaches auszuwählen. Die Bauindustrie hat auf diese speziellen Herausforderungen bei Flachdächern reagiert und bietet ballastfreie Systeme an, welche die Lasten erheblich reduzieren, die bei üblichen Konstruktionen auf das Dach aufgebracht werden müssen. Bei modernen Industriedächern mit Folienabdichtung und geringen Lastreserven scheidet ein stark ballastiertes Tragsystem für eine PV-Anlage aus.

Zu hinterfragen ist jedoch nicht nur die Sicherheit einer PV-Anlage an sich, sondern auch die für jene Personen, die sich in deren unmittelbarem Bereich aufhalten: Inwieweit können ballastfreie Systeme aufgrund möglicher „Spoilereffekte“ den normativen Sicherheitsanforderungen gerecht werden? Denn auch hier gelten, gerade deshalb, entsprechende statische Anforderungen.

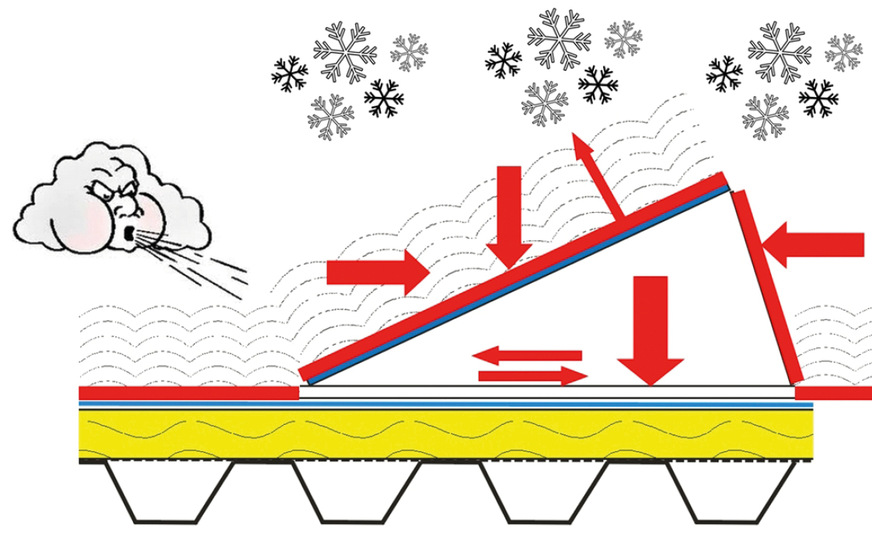

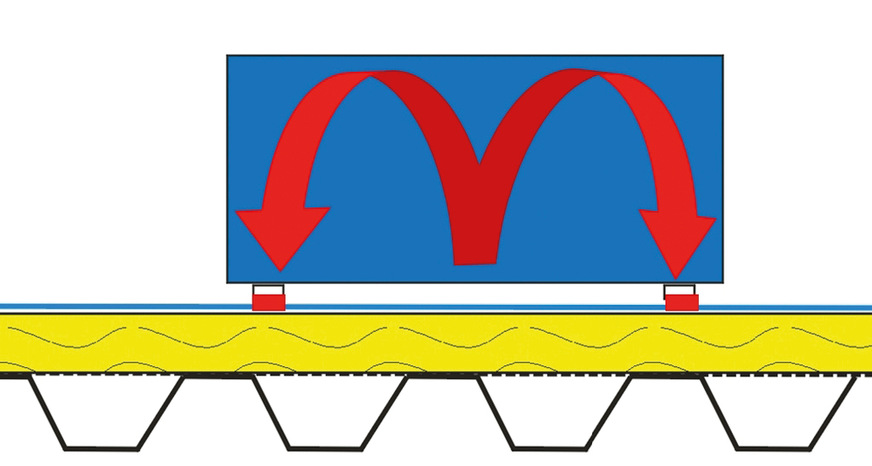

Zudem darf nicht außer Acht gelassen werden, dass bei einer flächigen Belegung des Flachdaches mit einem PV-System auch die üblichen, flächig auf die Dachhaut einwirkenden Wind- und Schneelasten zu berücksichtigen sind (Abb. 6) und nunmehr über das PV-System sicher und schadlos in das tragende Dachsystem eingeleitet werden müssen. Die sich dabei ergebenden Druck- und Schubkräfte lassen sich in den meisten Fällen nicht mehr flächig ableiten, sondern sind – je nach Stand- und Auflegesystem – linienförmig oder auch punktuell mit entsprechend konzentrierten Lastannahmen abzuführen (Abb. 7). Um die zulässigen Pressungen der Dämmung aus dem Eigengewicht des Flachdaches und dem Ballastierungsgewicht einzuhalten, bedarf es deshalb biegesteifer, großflächiger Elemente, die die Lasten wieder gleichmäßig ausleiten sowie eine geeignete, druckfeste Dämmschicht.

Die sich möglicherweise verformende Dämmschicht beeinflusst nicht nur deren Funktion (Wärmedämmung), sondern auch die darüber liegende Abdichtung. Mit jedem Millimeter, den die Dämmung dauerhaft eingedrückt wird, erfolgt zwangsläufig eine unter Last auftretende Dehnung zum Beispiel der Dichtungsfolie. Je zahlreicher die einzelnen Modulreihen auf dem Flachdach, umso mehr addieren sich die einzelnen linienhaften Verdichtungen der Wärmedämmung, und desto mehr wird die Dichtungsbahn gedehnt.

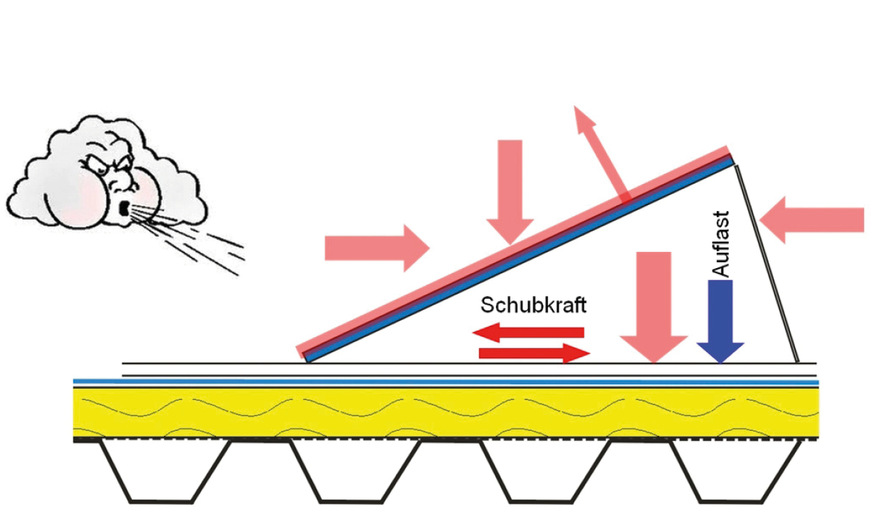

Durch Windbeanspruchung ergeben sich bei den Modulsystemen Schubbelastungen, woraus wiederum Schubkräfte auf die Dachhaut resultieren, die solche Belastungen nur begrenzt aufnehmen kann (Abb. 8). Bei hoher Schubbeanspruchung können Verankerungen der Dachabdichtung oder deren Anschlüsse an Randbereichen oder Einbauteilen abreißen.

Manche Hersteller bewerben ihre Systeme mit erfolgreich absolvierten Windkanalversuchen, deren Aussagekraft für die örtliche Situation eines Gebäudes (Attika, Höhenversprünge) zu hinterfragen ist. Die bei solchen Windkanalversuchen ermittelten Beiwerte cp werden nur unter bestimmten Randbedingungen erreicht. Es treten lokal an einem einzelnen Modul in der Regel relativ hohe Sogbeiwerte auf. Falls mit den Windsogbeiwerten über eine gesamte Modulgruppe gerechnet wird, ist nachzuweisen, dass sich die Windsogkräfte auch auf diese Modulgruppe bzw. Modulreihe(n) verteilen. Denn hieraus ergeben sich Biegemomente und Verformungen des Montagesystems. Die aus der Lastweiterleitung resultierenden Verformungen können gegebenenfalls die Aerodynamik des Montagesystems und somit auch den Windsogbeiwert beeinflussen. Mitunter sind gerade in den stärker durch Winddruck- und Windsog belasteten Ecken- und Randbereichen (Bereiche F und G aus Eurocode 1 - ehemals DIN 1055 Teil 4) von Dächern zusätzliche Ballastierungen erforderlich. Nicht selten reichen bereits windinduzierte Schwingungen aus, um Lageänderungen von solchen Systemen zu bewirken (Abb. 9).

Der Gleitnachweis ist als Tragsicherheitsnachweis nach DIN EN 1990 zu führen. Hierbei gilt ein Lastsicherheitsbeiwert von 1,5 für Windsog. Der rechnerische Ballast (Bemessungswert) muss dabei um den Sicherheitsbeiwert von 0,9 verringert werden. Zu beachten ist, dass es für den Gleitnachweis keine universell ansetzbare Reibbeiwerte gibt. Diese hängen erheblich von der Oberflächenbeschaffenheit der Dachabdichtung ab, beeinflusst durch Feuchte, Verschmutzung und Alterungszustand der Dachbahn.

Die Ermittlung des Reibbeiwertes erfolgt oftmals vor Ort mit sogenannten Schleppmessgeräten. Für einen Installateur, welcher die Messung durchführen soll, ist eine richtige Messmethode und die reale Einschätzung seiner Messergebnisse oftmals ein schwieriges Unterfangen. Im Ergebnis soll mit der Berücksichtigung von Reibebeiwerten bei der Statik die mögliche Einleitung von Horizontalkräften (Schubkräfte), welche bei Windeinfluss entstehen, bestimmt werden. Wie bereits erwähnt besteht hier das Problem, dass Dachabdichtungsbahnen, egal ob bituminös oder aus Kunststoffen, nur sehr begrenzt – wenn überhaupt – Schubkräfte aufnehmen können. Mit günstig ermittelten Reibebeiwerten ergeben sich zugunsten einer reduzierten Ballastierung jedoch erhöhte Schubkräfte. Damit werden unter Umständen bereits Schäden an der Dachabdichtung mit „eingeplant“.

Es ist daher bedeutsam, das korrekte statische Gleichgewicht zwischen erforderlicher Beschwerungsauflast und einer Lastableitung durch Haftreibung zu finden. Ist die Auflast zu groß, ergeben sich womöglich zu große linienförmige oder punktuelle Lastableitungen in die Dämmschicht. Ist die Auflast zu gering, „schiebt“ die Anlage und es kommt neben einer Lageinstabilität zu einer Schubbelastung der Dachabdichtung (Abb. 10). Weitere hilfreiche Planungstipps können vom Bundesverband Solarwirtschaft e.V. aus den beiden kostenpflichtigen Hinweispapieren Auflagerpressung und Bemessung von Montagesystemen auf Grundlage von Windkanalversuchen entnommen werden (www.solarwirtschaft.de).

Bei ballastierten Systemen ist oftmals bereits augenscheinlich die erforderliche Beschwerung entweder nicht erkennbar (z. B. bei geschlossenen Wannensystemen) oder aber auch in Zweifel zu ziehen, wenn beispielsweise Steine in sehr unterschiedlicher Anzahl und Anordnung verwendet wurden oder sie nicht fixiert sind (Abb. 11, 12).

Oftmals fehlen auch lastverteilende und schützende Schichten unterhalb der Konstruktion, um kritische Belastungen der „weichen“ Bedachung zu verhindern (Abb. 13). Ohne solche Schutzmaßnahmen können unmittelbar aufliegende Halteschienen oder punktuelle Befestigungen die Dachbahnen eindrücken und Undichtigkeiten mit folgenschweren Schäden bewirken (Abb. 14).

Statisch etwas günstiger sind die seit einiger Zeit auf dem Markt befindlichen „Ost-West-Systeme“ (Abb. 15). Hier bilden zwei aneinanderliegende Modulreihen ein eigenständiges, weitgehend geschlossenes „Dachsystem“ – zumeist in „A“-Form, was unter Umständen die Windangriffsflächen gegenüber einem „normalen“ Spoilersystem nochmals reduziert. Der Vorteil dieser Systeme liegt neben einer relativ großen Dachflächenausnutzung an der günstigeren tageszeitlichen Energieverteilung – ein entscheidender Pluspunkt für die Eigenstromnutzung. Die geschlossene Systemgeometrie erschwert bzw. unterbindet jedoch die Wartung der Dachabdichtung.

Klebeverbindungen

Abschließend sei noch ein weiterer Schwachpunkt angesprochen: die adhäsiven Verbindungen, d. h. Klebeverbindungen bei bituminösen Flachdachabdichtungen oder Kunststoffbahnen (Abb. 16). Abgesehen davon, dass eine Dichtungsbahn ohnehin kaum Lasten in die tragende Dachkonstruktion ableiten kann, scheitert eine Klebeverbindung an dem statischen Nachweis dieser Lastabtragung. Klebeverbindungen gelten als nicht dauerhaft und sind zudem keine geregelten Bauprodukte, sodass es bereits an deren baulicher Zulassung fehlt. Dies gilt sowohl für den Befestigungspunkt als auch die vorhandene Dichtungsbahn des Daches. Grundsätzlich muss daher die Standsicherheit solcher Anlagenkonstruktionen angezweifelt werden.

Mittlerweile gibt es auf dem Markt Klebeverbindungen für PV-Halterungen, die im System mit der Dachfolie über eine bauaufsichtliche Zulassung verfügen.

Der zweite Teil dieses Fachartikels zum Thema „PV-Anlagen auf Flachdächern“ befasst sich in einer der kommenden GEB-Ausgaben mit Brandschutzaspekten, geht auf die Kombination und Zusammenhänge mit technischen Gebäudeausrüstungen auf den Dachflächen ein und zeigt Speziallösungen auf.

Bild: Wolfgang Schröder

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -Dach und Photovoltaik finden Sie auch in -unseren Dossiers Photovoltaik und Sanierung / Dach mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

https://www.geb-info.de/themen/photovoltaik

https://www.geb-info.de/themen/sanierung-dach

Normative Vorgaben und Verordnungen für Flachdächer

Bild: Wolfgang Schröder

Wolfgang Schröder

studierte Bautechnik in Würzburg und ist seit 2003 in der Photovoltaik tätig, Schwerpunkt Projektmanagement und Qualitätssicherung bei einem mittelständischen Systemanbieter; ab 2009 vom Bundesverband Deutscher Sachverständigen und Fachgutachter geprüfter Sachverständiger für Photovoltaik; seit 2011 vom TÜV Rheinland zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaik und selbstständiger, freier Sachverständiger für Photovoltaikanlagen mit Nebengewerk Schäden an Dächern und baulicher Brandschutz und Brandursachenermittlung. Aufgabenschwerpunkte: Schadensgutachten, Gerichtsgutachten, Privatgutachten, technische Projektbegleitung sowie Anlagenprüfungen. Autor verschiedener Fachbücher und Fachartikel sowie Dozent bei Fortbildungsveranstaltungen.

![© Bild: Fraunhofer IBP Stuttgart 1 Die Grafik zeigt die sich verändernden Übertemperaturgradstunden eines Musterraums für die unterschiedlichen Klimaregionen in Deutschland nach [1] in Bezug zum gewählten Referenzstandort Potsdam (Klimadaten aus [7]).](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/02/421945.jpeg?itok=fpHE2t1V)