Im Rahmen einer Studie am Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP [1] wurden unterschiedliche Verfahren zur vereinfachten Hüllflächenermittlung für die energetische Bilanzierung von Gebäuden gemäß DIN V 18599 hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit und Ergebnisgenauigkeit untersucht. Neben dem detaillierten, zonenbezogenen Verfahren nach DIN V 18599 wurden die Vereinfachungen gemäß DIN V 18599-1, Anhang D, das vereinfachte luxemburgische Verfahren [2], das Ein-Zonen-Modell nach GEG 2024 (§ 32) sowie das Mischprofil-Verfahren [3] betrachtet. Die Studienergebnisse werden in einem zweiteiligen Beitrag vorgestellt und bewertet. Im ersten Teil in GEB 04-2025 wurden die untersuchten Verfahren beschrieben, es wurde auf ihre Vor- und Nachteile eingegangen und eine Untersuchung der Ergebnisgenauigkeit im Vergleich zum detaillierten Hüllflächenverfahren präsentiert. Im hier vorliegenden zweiten Teil werden das Studiendesign näher erläutert, die Anwendungsgrenzen der Verfahren herausgearbeitet und Empfehlungen für Planer und Energieberater zur Modellanpassung abgeleitet.

Studienobjekte

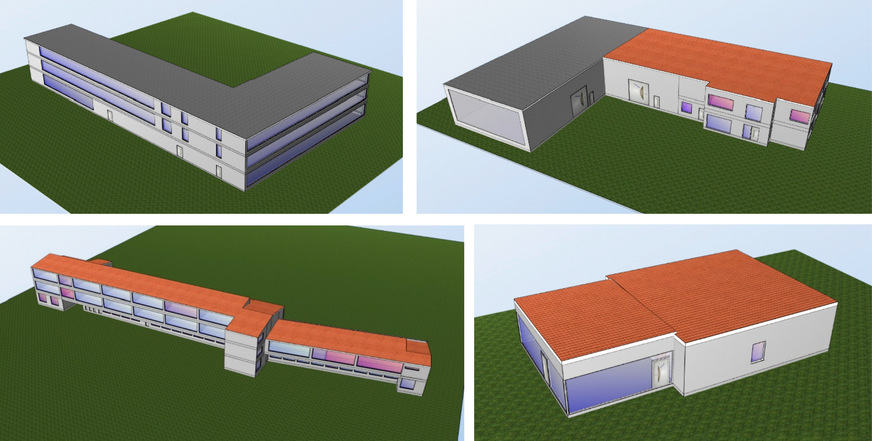

Um die Auswirkungen der Vereinfachungen bei der Hüllflächenermittlung auf die Ergebnisgenauigkeit zu untersuchen, wurden – wie im ersten Teil dargelegt – reale Nichtwohngebäude ausgewählt, die sich in Nutzung, Geometrie und Art der Konditionierung unterscheiden. Als Studienobjekte dienten jeweils ein Bürogebäude, ein Logistik-, ein Schulgebäude und ein Restaurant (Abb. 1). Das Bürogebäude – im Bild links oben – verfügt über einen L-förmigen Grundriss mit einer Nettoraumfläche von 3.146 Quadratmetern. Die mittlere Höhe der drei Geschosse beträgt 3,50 Meter. Die Gebäudenutzung umfasst Büroflächen (46 Prozent), Verkehrsflächen (24 Prozent), Lager- und Technikräume (16 Prozent), Besprechungsräume (acht Prozent), WC und Sanitärräume (drei Prozent) und Nebenflächen (drei Prozent). Die Verkehrsflächen bestehen überwiegend aus innen liegenden Fluren mit einem geringen Anteil an Außenbauteilen. Insgesamt zeichnet sich das Bürogebäude durch einen hohen Fensterflächenanteil aus.

Das Logistikgebäude – im Bild rechts oben – besteht aus einem niedrig beheizten Lagerbereich (Ti,soll = 12 Grad Celsius) und einem normal beheizten Bürotrakt. Die beiden Gebäudeteile sind in L-Form angeordnet und erreichen eine mittlere Gebäudekompaktheit. Die gesamte Nettoraumfläche beträgt 1.475 Quadratmeter. Der eingeschossige Lagerbereich hat eine Geschosshöhe von 5,85 Meter, die mittlere Geschosshöhe des zweigeschossigen Bürotrakts beträgt 2,92 Meter. Die Gebäudenutzung setzt sich zusammen aus Logistikfläche (38 Prozent), Nebenflächen (27 Prozent), Büroflächen (17 Prozent), Verkehrsflächen (14 Prozent) und WC und Sanitärräumen (vier Prozent). Aufgrund der hohen Temperaturdifferenz zwischen Logistikhalle und Bürotrakt kann der Wärmestrom bei den angrenzenden innen liegenden Bauteilen nicht vernachlässigt werden. Der Fensterflächenanteil der Logistikhalle ist sehr gering.

Das Schulgebäude – im Bild links unten – besitzt eine langgestreckte Form mit Vorsprüngen und Versätzen und umfasst eine Nettoraumfläche von 2.788 Quadratmetern. Die mittlere Geschosshöhe des dreigeschossigen Gebäudes beträgt 4,15 Meter. Die Nutzung setzt sich zusammen aus Klassenzimmern (39 Prozent), Verkehrsflächen (34 Prozent), Aufenthaltsräumen (14 Prozent), Nebenflächen inklusive Sanitärbereichen (acht Prozent) und Büroflächen (fünf Prozent). Das Erdgeschoss ist teilweise zurückversetzt, wodurch Teile der Bodenfläche im ersten Obergeschoss nach unten an die Außenluft grenzen. Die Aufenthaltsräume und Klassenzimmer sind mit großflächigen Fenstern ausgestattet.

Das Restaurant – im Bild rechts unten – befindet sich in einem würfelförmigen, eingeschossigen Gebäude mit einer Nettoraumfläche von 234 Quadratmetern. Die Geschosshöhe beträgt 3,92 Meter. Die Gebäudenutzung besteht aus Restaurantflächen (36 Prozent), Küchenbereich (20 Prozent), WC und Sanitärräumen (17 Prozent), Nebenflächen (14 Prozent) und Lagerflächen (13 Prozent). Die Küchenbereiche erfordern eine hohe Luftwechselrate. Der Restaurantbereich ist mit großen Fensterflächen ausgestattet, während die restlichen Bereiche nur einen geringen Fensterflächenanteil aufweisen.

Bild: Fraunhofer IBP

Studiendesign

In der Studie wurde für jedes Vereinfachungsverfahren ein eigenes Gebäudemodell aufgesetzt. Mit der Software IBP:18599 [4] wurde anschließend eine energetische Bewertung vorgenommen und es wurden die Ergebnisse einer Modellrechnung mit detaillierter Hüllflächenermittlung gegenübergestellt. Zur Sicherung der Vergleichbarkeit zwischen den Studienobjekten wurde eine einheitliche Referenzausführung definiert (Abb. 2), in Abweichung vom jeweiligen tatsächlichen Zustand.

Anhand der ausgewählten Studienobjekte konnten bereits für die Referenzausführung deutliche Unterschiede hinsichtlich der erzielten Ergebnisgenauigkeit aufgezeigt werden. Dabei erwiesen sich insbesondere das vereinfachte luxemburgische Verfahren sowie die Vereinfachung nach DIN V 18599-1, Anhang D, als besonders geeignet für die vereinfachte Hüllflächenermittlung, da sie nur geringe Abweichungen gegenüber einer detaillierten Hüllflächenermittlung aufwiesen. Dagegen traten bei der Anwendung des Ein-Zonen-Modells sowie beim Mischprofil-Verfahren größere Abweichungen auf, vor allem bei Gebäuden mit stark unterschiedlichen zonalen Anforderungen und hohem Luftwechsel.

Als kritischer Bilanzteil hinsichtlich der Ergebnisgenauigkeit wurde bereits für die Referenzausführung in allen Verfahren der Ausnutzungsgrad der solaren und internen Gewinne identifiziert. Dieser ist abhängig vom solaren Strahlungsangebot, dem Sonnenschutzsystem, der Fenstergröße und -orientierung, den internen Wärmeeinträgen der Anlagentechnik, der Beleuchtung und der Nutzung sowie den Wärmeverlusten durch Transmission und Lüftung.

Ausgehend von dieser Erkenntnis erfolgte eine Analyse, welche Gebäudeeigenschaften die Ergebnisgenauigkeit maßgeblich beeinflussen und welche Anwendungsgrenzen für die Verfahren gegeben sind. Hierzu wurden extreme Ausprägungen für verschiedene Berechnungsparameter definiert, wie sie in Abb. 2 dargestellt sind. Abschließend wurde untersucht, durch welche Anpassungen bei der Modellierung der Hüllfläche die Ergebnisgenauigkeit verbessert werden kann.

Ergebnisse

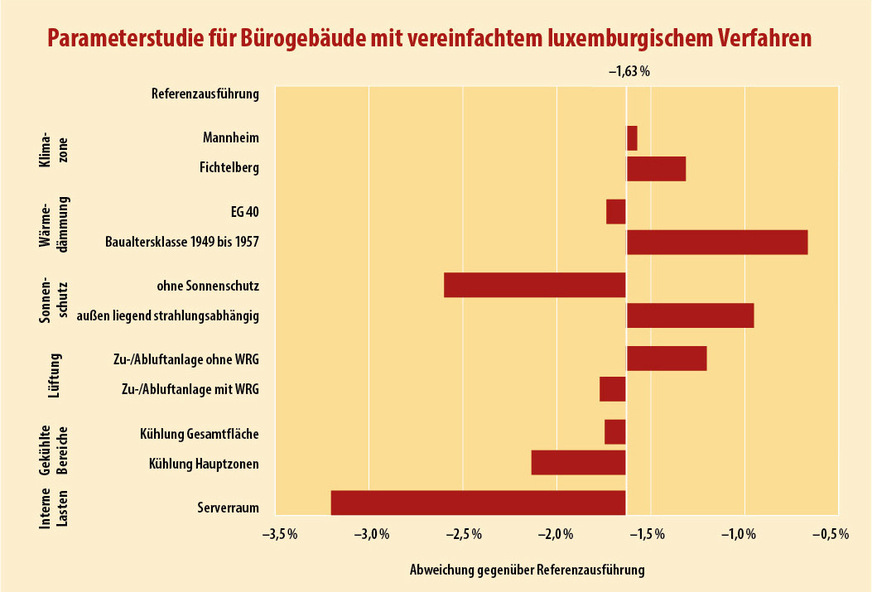

Die Ergebnisse der Parameterstudie sind in Abb. 3 beispielhaft für das Bürogebäude nach vereinfachtem luxemburgischem Verfahren dargestellt. Parameter, die eine negative Abweichung gegenüber der Referenzausführung aufweisen, verschlechtern die Ergebnisgenauigkeit, während positive Abweichungen zu einer Verbesserung der Ergebnisgenauigkeit führen. Die prozentualen Abweichungen beziehen sich auf die Abweichungen des Endenergiebedarfs zwischen vereinfachtem Verfahren und detailliertem Verfahren für die jeweilige Parametervariation im Vergleich zur Referenzausführung.

Im Fall des Bürogebäudes und unter Verwendung des vereinfachten luxemburgischen Verfahrens besitzt die Klimazone einen eher geringen Einfluss. Sowohl ein milderes Klima mit höherem Strahlungsangebot (Mannheim) als auch ein kaltes Klima mit geringem Strahlungsangebot (Fichtelberg) führen zu einer geringeren Abweichung. Hier überlagern sich die Effekte höherer solarer Gewinne und höhere Wärmeverluste aufgrund niedriger Umgebungstemperatur.

Ein moderater Einfluss ist beim Wärmeschutzstandard festzustellen. Hier nimmt bei verbessertem Wärmeschutz die Abweichung zwischen vereinfachtem luxemburgischem Verfahren und detailliertem Verfahren zu. Während ein unsanierter Altbau aus den 50er Jahren geringere Abweichungen aufweist, führt ein Wärmeschutz gemäß EG 40 zu einer leicht höheren Abweichung im Vergleich zur Referenzausführung. Dies liegt insbesondere daran, dass bei höheren Transmissionswärmeverlusten die Abweichungen beim Ausnutzungsgrad der solaren Einträge geringer ausfallen.

Einen hohen Einfluss auf die Ergebnisgenauigkeit besitzt die Art des Sonnenschutzes. Hier ist festzustellen, dass bei fehlendem außen liegendem Sonnenschutz die Abweichungen deutlich zunehmen, während eine strahlungsabhängige Steuerung des Sonnenschutzes sich positiv auf die Ergebnisgenauigkeit auswirkt.

Durch die Wahl des Lüftungskonzepts wird die Ergebnisgenauigkeit ebenfalls moderat beeinflusst. Gegenüber der Fensterlüftung im Referenzfall führt der Betrieb einer Zu- und Abluftanlage mit einer höheren Luftwechselrate zu einer geringeren Abweichung bei der Ergebnisgenauigkeit, während eine RLT-Anlage mit WRG höhere Abweichungen zur Folge hat. Ursächlich hierfür ist der Zusammenhang zwischen der Höhe der Lüftungswärmeverluste und dem Ausnutzungsgrad solarer und interner Einträge.

Vergleichbar mit dem Wärmeschutz führt ein höherer Lüftungswärmeverlust zu höheren Abweichungen beim Ausnutzungsgrad der solaren und internen Einträge. Infolge steigender Energieverluste bedingt durch einen erhöhten Luftwechsel verlieren solare und interne Wärmegewinne anteilig an Bedeutung. Dies reduziert den Einfluss der Ausnutzungsgrade auf das Gesamtergebnis und verringert somit die relative Abweichung der verschiedenen Hüllflächenermittlungsverfahren.

Der Einfluss der Kühlung auf die Ergebnisgenauigkeit ist grundsätzlich eher gering, solange alle Bereiche eines Gebäudes gekühlt werden. Wenn jedoch nur Teile eines Gebäudes – zum Beispiel der Hauptnutzungsbereich – gekühlt werden, kann die pauschale Zuordnung transparenter Bauteile zu erheblichen Ungenauigkeiten führen.

Den gravierendsten Einfluss auf die Ergebnisgenauigkeit zeigt eine Erhöhung der internen Lasten. Durch eine Umnutzung von Lagerflächen zu einem Serverraum führen die zusätzlichen internen Lasten zu einer deutlichen Verschlechterung der Ergebnisgenauigkeit. Nur sehr geringe Auswirkungen auf die Ergebnisgenauigkeit haben hingegen die Art der Wärmeübergabe, die Warmwasserbereitung, die Bauschwere, die Rohrleitungsdämmung, das Beleuchtungssystem und die Art des unteren Gebäudeabschlusses, weshalb sie in der Grafik nicht separat dargestellt werden.

Geeignete Modellanpassungen

Als besonders bedeutsam für die Ergebnisgenauigkeit hat sich die Zuordnung der Fensterflächen erwiesen, während die Zuordnung opaker Bauteile eine geringere Auswirkung auf das Ergebnis hat. Hohe Abweichungen bei der Ergebnisgenauigkeit treten insbesondere in Zonen auf, die einen geringen Fensterflächenanteil – zum Beispiel innen liegende Flure, Sanitärbereich – oder einen besonders hohen Fensterflächenanteil aufweisen – zum Beispiel Restaurantbereich, Atrien.

Nimmt man eine exakte Zuordnung der Fenster je Orientierung in den Verkehrsbereichen vor, so führt dies zu einer erheblichen Verbesserung der Ergebnisgenauigkeit. Die verbleibende Abweichung gegenüber einer detaillierten Hüllflächenermittlung liegt für die Fallbeispiele Bürogebäude, Schulgebäude und Restaurant bei unter 0,03 Prozent.

Einzig für das nur teilweise vollbeheizte Logistikgebäude ist durch eine detaillierte Zuordnung der transparenten Bauteile auf die Verkehrsflächen die Ergebnisgenauigkeit nicht signifikant zu optimieren. Eine maßgebliche Verbesserung kann in diesem Fall nur dadurch erzielt werden, dass die niedrig beheizten Bereiche separat modelliert werden und die pauschale Zuweisung der Hüllflächen für den vollbeheizten und niedrig beheizten Bereich getrennt erfolgt. Dasselbe Vorgehen wird auch bei teilweise gekühlten Gebäuden und bei stark unterschiedlichen internen Lasten empfohlen. Speziell zur Verbesserung des Ansatzes mit Mischprofil sollten Zonen mit hohen Luftwechselraten (zum Beispiel Küchen in Nichtwohngebäuden) als separate Zone abgebildet werden.

Fazit

Im Rahmen der Studie zeigte sich, dass mit dem vereinfachten Verfahren nach DIN V 18599-1, Anhang D und dem vereinfachten luxemburgischen Verfahren die höchste Ergebnisgenauigkeit erzielt werden kann. Das vereinfachte luxemburgische Verfahren entspricht grundsätzlich dem Ansatz von DIN V 18599-1, Anhang D, allerdings erlaubt es eine feinere Zuteilung der Bauteile. Das Ein-Zonen-Modell und das Mischprofil-Verfahren können nur für homogen genutzte und konditionierte Gebäude hinreichend genaue Ergebnisse liefern. Hinsichtlich des Verhältnisses von Ergebnisgenauigkeit und Erfassungsaufwand schneidet das vereinfachte Luxemburger Verfahren besonders günstig ab.

Insbesondere durch die differenzierte Berücksichtigung der Fensterorientierung im vereinfachten luxemburgischen Verfahren sowie die flächengewichtete Zuordnung von Bauteilgruppen zur jeweiligen Zone, können Abweichungen gegenüber einer detaillierten zonenweisen Betrachtung der Hüllflächen deutlich reduziert werden. Die Ergebnisse der durchgeführten Parameterstudie zeigen, dass bei hohen internen Lasten, fehlendem Sonnenschutz und geringen Transmissions- und Lüftungswärmeverlusten die Ergebnisgenauigkeit durch die Vereinfachungen reduziert wird. Bei Gebäuden mit stark variierenden zonalen Anforderungen, insbesondere solchen mit Temperaturunterschieden zwischen den Zonen von mehr als vier Grad Kelvin, ist eine separate Betrachtung der unterschiedlichen Bereiche zu empfehlen.

Kurz und knackig

Unter den vereinfachten Verfahren zur Hüllflächenberechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V/TS 18599 hat sich die luxemburgische Variante als die tauglichste erwiesen, wie in Teil 1 dieses Beitrags aufgezeigt. Durch Anpassung einiger Parameter kann man ihre Genauigkeit jedoch noch verbessern.

Bild: Fraunhofer IBP