Die Instandsetzung eines Wärmedämm-Verbundsystems (WDVS) wird notwendig, wenn das gesamte System oder Teile davon Abweichungen vom Soll-Zustand aufweisen und sich infolgedessen die Funktionalität verschlechtert oder nicht mehr gegeben ist. Ob und in welchem Ausmaß das der Fall ist, kann nur durch eine Analyse und Bewertung im Rahmen einer objekt- und/oder systemspezifischen Bauwerksdiagnostik festgestellt werden.

Eventuelle Mängel und Schäden können auf planungs-, ausführungs-, witterungs- oder systembedingten Ursachen zurückzuführen sein und sie können, treten sie bereits in der Gewährleistungsphase auf, Schadensersatzansprüche auslösen. In diesem Artikel stehen allerdings durchweg die schon älteren WDVS im Mittelpunkt, „historische“ WDVS, auf deren je nach Generation typische Schadensbilder im ersten Teil im GEB 08-2025 eingegangen wurde.

Die verschiedenen Grade der Instandsetzung unterscheiden

Die Instandsetzung folgt einer Systematik nach dem objekt- und systemspezifischen Zustand des WDVS und/oder dem Grad des Eingriffs. Die verschiedenen Methoden und Verfahren werden unterschieden in

In der Renovierung geht es primär um die optische Verbesserung. Daher gehören zu den Maßnahmen vor allem das Aufbringen von Anstrichen gegen mikrobiellen Befall wie Algen und Pilze, die Beseitigung von Graffiti und anderen Verschmutzungen sowie von Salzausblühungen. Auch das Überarbeiten älterer Putzstrukturen, die heute nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen, fällt unter diese Kategorie.

Zur Sanierung gehört die Beseitigung von Schäden, insbesondere der verschiedenen Rissarten sowie Abplatzungen, die Folgeschäden nach sich ziehen können, etwa durch eindringende Feuchte. Auch die nachträgliche (Wieder-)Herstellung der Standsicherheit, zum Beispiel durch eine Nachverdübelung oder Hinterfüllung der Dämmplatten mit Klebemörtel, etwa im Injektionsverfahren, ist zu nennen.

In der Modernisierung geht es hingegen um die Verbesserung des Systems, mit dem primären Ziel, den Wärmeschutz zum Beispiel durch eine Aufdopplung an die aktuellen Anforderungen anzupassen.

Zur einfacheren Orientierung werden die Maßnahmen unterschiedlichen Instandsetzungstypen zugeordnet (Infokasten).

Rückbau und anschließender Neuaufbau sind im Fall des Totalverlusts angezeigt. Hiervon wird übrigens nicht nur ausgegangen, wenn die Standsicherheit nicht mehr gegeben und auch mit vertretbarem Aufwand nicht mehr wieder herzustellen ist, sondern zum Beispiel auch bei einer vollständigen Durchfeuchtung des Systems, etwa nach einem Hochwasser. Derzeit steht nach Branchenschätzung die Hälfte der in Deutschland mit WDVS versehenen Fassadenfläche zur Instandsetzung an.

Aufdopplung als Allheilmittel?

Geht es darum, den Wärmeschutz eines Gebäudes zu verbessern, wird von einigen Anbietern die Aufdopplung als Allheilmittel und alternativlos angepriesen. In den Werbebotschaften werden erhebliche Einsparungen angedeutet, da die kostspielige Entsorgung des Altsystems entfalle und dieses Verfahren außerdem schneller sei. Häufig wird suggeriert, dass eine bestehende WDVS-Fläche „einfach nur“ mit einem neuen WDVS überdämmt werden müsse.

Dem ist bei einer seriösen und ganzheitlichen Betrachtung nicht so. Es muss der Aufwand durch die notwendigen Untersuchungen des Altsystems angerechnet werden, nicht nur im Hinblick auf Wärmeschutz und Standsicherheit des Altsystems, sondern auch auf seine Tragfähigkeit, kurz: seine technischen Grenzen. Denn für die Aufdopplung mit einem neuen WDVS stellen die Standsicherheit des Gesamtsystems – Altsystem plus Aufdämmung – sowie die Tragfähigkeit des Systemaufbaus die alles entscheidende Voraussetzung dar. Ein Blick in Zulassungen oder andere technische Dokumente kann helfen. Bei Systemen aus den 1990er Jahren und älteren fehlen jedoch die entsprechenden Unterlagen meist.

Es geht nicht ohne Fassadenöffnungen

In einschlägigen Veröffentlichungen kommen die vorab notwendigen Untersuchungen nach Auffassung des Autors zu kurz. Schließlich muss das Altsystem an mehreren Stellen geöffnet werden, die Verklebung des alten WDVS mit dem Untergrund muss gutachterlich bewertet werden. Die Fassadenöffnungen müssen großflächig geschehen, auf jeweils mindestens 80 mal 80 Zentimetern. Die konkrete Anzahl richtet sich unter anderem nach der Objektgröße. Sie sollten aber mindestens auf der Wetterseite erfolgen sowie immer an Bauteilanschlüssen, an denen sich regelmäßig Bauschäden zeigen, also zum Beispiel an Fensterbänken und im Sockelbereich.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass auch ein sogenanntes Schienensystem vorliegen kann. In dieser WDVS-Variante werden die Dämmplatten in zuvor an der Außenwand befestigte Schienen eingehängt. Diese Art der Befestigung, mit einem Klebeflächenanteil von lediglich 20 Prozent, entspricht indes inzwischen nicht mehr dem Stand der Technik und ist auch seit gut zehn Jahren so gut wie vom Markt verschwunden. Was wiederum bedeutet, dass man sie bei einer Instandsetzung noch antreffen kann.

Mit der Aufdopplung verbundene Arbeiten

Für zusätzlichen Aufwand sorgen die Anpassung bestehender Bauteilanschlüsse an die neuen Dämmstoffdicken sowie weitere Veränderungen in der Systemgeometrie. Schließlich reduziert sich durch das Aufbringen neuer Wärmedämmplatten und die dann höhere Schichtdicke der Abstand zum Dachüberstand, zu Fensterbänken und -laibungen sowie zur Befestigung von Einbauteilen wie etwa Regenfallrohren. Die Dicke der neuen Wärmedämmplatte kann sich je nach U-Wert des Altsystems zwischen zwei und 14 Zentimetern bewegen.

Daher muss beispielsweise die Regenentwässerung der veränderten Dämmstoffdicke angepasst werden. Gleiches gilt für den Anschluss der Bauwerksabdichtung im Übergangsbereich der Perimeterdämmung zum Sockel sowie für konstruktive Maßnahmen des Brandschutzes, insbesondere wenn Altsysteme aus extrudiertem Polystyrol (EPS) bestehen, in denen noch keine Brandriegel ausgeführt wurden. In einigen Fällen muss hierfür das alte WDVS teilweise entfernt werden, um diese Brandriegel einzuarbeiten.

Ohne Vorbereitung und Abwägung drohen Mängel und Schäden

Eine individuelle Planung ist unabdingbar, denn in der Realität finden sich die verschiedensten Ausprägungen von WDVS und deren jeweiliger Ist-Zustand hängt von den individuellen Gegebenheiten vor Ort ab sowie von der Qualität der Planung, der Ausführung wie von der Bewitterung. Auch sind die Vorgaben für das neue WDVS, für den Soll-Zustand, immer jeweils andere. Darüber hinaus unterscheiden sich die Brandschutzvorschriften von Bundesland zu Bundesland. Erforderlich ist deswegen ein detailliertes Instandsetzungskonzept aus der Hand eines Fachplaners. Nicht zuletzt müssen Planer und Architekten, Sachverständige, Energieberater und Fachhandwerker vorab die zulassungstechnischen und haftungsrechtlichen Fragen klären.

Fazit: Man kann nicht einfach ein altes WDVS mit einem neuen überdämmen, ohne die Details sorgfältig zu planen und fachgerecht auszuführen. Eventuelle Fehler, die aus übereiltem und unsachgemäßem Vorgehen resultieren, können zu Mängeln und Schäden führen. Sie zeigen sich selten in der Fläche, sondern in der Regel an den Bauteilanschlüssen als neuralgische Punkte – und meistens mit zeitlicher Verzögerung.

Das Vorgehen beim Aufdoppeln

Sind alle Voraussetzungen für eine Aufdopplung gegeben oder wurden sie geschaffen, ist die Oberfläche frei von Staub und anderen Verunreinigungen, kann mit der Aufdämmung begonnen werden.

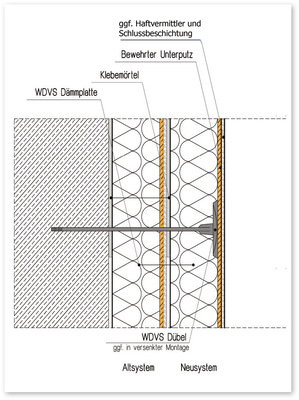

Hierzu werden die neuen Wärmedämmplatten fugenversetzt zu den alten verlegt und kraftschlüssig verbunden. Das bedeutet, dass die neuen Wärmedämmplatten nicht nur vollflächig verklebt, sondern auch durch das bestehende Altsystem hindurch verdübelt werden, um eine Befestigung mit dem tragenden Mauerwerk sicherzustellen. Auf die entsprechenden Berechnungen der Dübellänge und -dimensionierung sowie der Planung und Ausführung eines individuellen Dübelschemas je nach Windlast und dergleichen wird an dieser Stelle nur verwiesen (siehe Excel-Liste Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) [1]).

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für EPS- und Mineralwoll-Systeme

Für die Aufdopplung ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich. Das DIBt hat für die Aufdopplung von Wärmedämm-Verbundsystemen auf bestehende WDVS oder Holzwolle-Leichtbauplatten eine Allgemeine Bauartgenehmigung in Form einer Verbandszulassung erteilt und diese im Oktober 2024 um fünf Jahre bis zum April 2029 verlängert

(Z-33.49-1505 [2]). Die neuen Dämmplatten müssen mit Versatz aufgebracht werden, Kreuzfugen sind unbedingt zu vermeiden.

Die Genehmigung erstreckt sich allerdings nur auf Systeme mit Polystyrol-Hartschaum (EPS) und Mineralwolle. Da sich Dämmplatten aus Resol-Hartschaum aufgrund ihrer Wärmeleitfähigkeit von nur 0,22 W/(m K) besonders eignen – dünne Dämmstoffdicke bei hoher Dämmleistung –, soll darauf hingewiesen werden, dass die oben genannte und zitierte Verbandszulassung nicht gilt und eine Aufdopplung mit diesem Material gesondert zugelassen werden muss.

Im Übrigen sind auch mehrfache Aufdopplungen sowie Aufdopplungen von WDVS mit Schienenbefestigung nicht erlaubt. Schon allein deshalb ist eine objekt- und/oder systemspezifische Bauzustandsanalyse notwendig, um herauszufinden, ob sich in der Altfassade gegebenenfalls schon ein überdämmtes Altsystem oder ein Schienensystem befindet.

Inspektion und Wartung beugen Schäden vor

Eine Aufdopplung ist eine technisch anspruchsvolle Sonderlösung. Auch wenn eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für diese Form der energetischen Modernisierung vorliegt, entspricht sie nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Auf entsprechende Beratungs- und Hinweispflichten aller Beteiligten in der Planung und Ausführung sowie auf die Haftungsrisiken wird ausdrücklich hingewiesen.

Vorsicht ist geboten, wenn die Aufdopplung als kostengünstige Alternative und Zeitersparnis zu einem Rückbau und dem Aufbau eines neuen WDVS angepriesen wird. In einer Werbebroschüre eines WDVS-Anbieters stand kürzlich: „Durch die Aufdopplung entfällt der hohe Zeit- und Kostenaufwand für die Ertüchtigung alter, nicht tragfähiger Untergründe.“ Dies stellt einen grob fahrlässigen Umgang mit einem hochkomplexen und technisch anspruchsvollen Thema dar.

Abschließend ein Hinweis, der allgemein zu kurz kommt: Bei aller Konzentration auf Instandsetzungen soll die Bedeutung einer angemessenen Instandhaltung im Sinne einer objekt- und/oder systemspezifischen Inspektion und Wartung inklusive Reinigung nicht unterschätzt werden. So manches Altsystem müsste nicht oder deutlich später instandgesetzt werden, würden kleinere Mängel rechtzeitig erkannt und behoben.