Die Kampagne aus der südhessischen Kommune, die sich seit ihrer erfolgreichen Teilnahme an einem Wettbewerb zu zukunftsweisender Energiepolitik im Jahr 1994 „Brundtlandstadt“ nennen darf, hat vielerorts Nachahmer gefunden. Das liegt an dem griffigen Namen „Energiekarawane“ und den einprägsamen Kamelen im Logo, aber auch an der einfachen Umsetzbarkeit und dem inzwischen etablierten organisatorischen Rahmen. Nach dem Erfolg in Viernheim sorgte zunächst ein vom Bund gefördertes Referenzprojekt in der Metropolregion Rhein-Neckar für regionale Verbreitung und Verstetigung.

Seit 2017 ist der G Förderverein Energie- und Solar-Agentur Regio Freiburg – kurz: FESA – Projektträger für die Energiekarawane in Baden. Der Verein arbeitet darüber hinaus mit dem Klima-Bündnis zusammen, einem Zusammenschluss von 2.000 europäischen Kommunen, davon 637 in Deutschland (Stand: Oktober 2024). „Dadurch, dass der Aktionsraum immer das Quartier ist, lässt sich die Karawane in beliebig großen Kommunen umsetzen“, erklärt FESA-Projektleiter Brice Mertz und verweist auf mehr als 250 Energiekarawanen in über 120 Kommunen.

Das Klima-Bündnis hat ein starkes Interesse, das Projekt zu multiplizieren, und übernimmt schwerpunktmäßig die Ansprache der Kommunen. Ohne die Kooperation mit dem Klima-Bündnis wäre ein deutschlandweites, sogar internationales Agieren undenkbar. Anschließend betreuen der FESA und das Klima-Bündnis die Kommunen gemeinsam während sämtlicher Projektphasen.

Nach wie vor ist es die Grundidee des Viernheimer Brundtlandbeauftragten Philipp Granzow, die alle Energiekarawanen trägt: „Das übliche Verfahren in der Energieberatung ist, dass Eigentümer den ersten Schritt gehen und sich Beratung abholen müssen. Mit der Energiekarawane haben wir dieses Prinzip umgekehrt: Wir bringen die Beratung zum Eigentümer.“

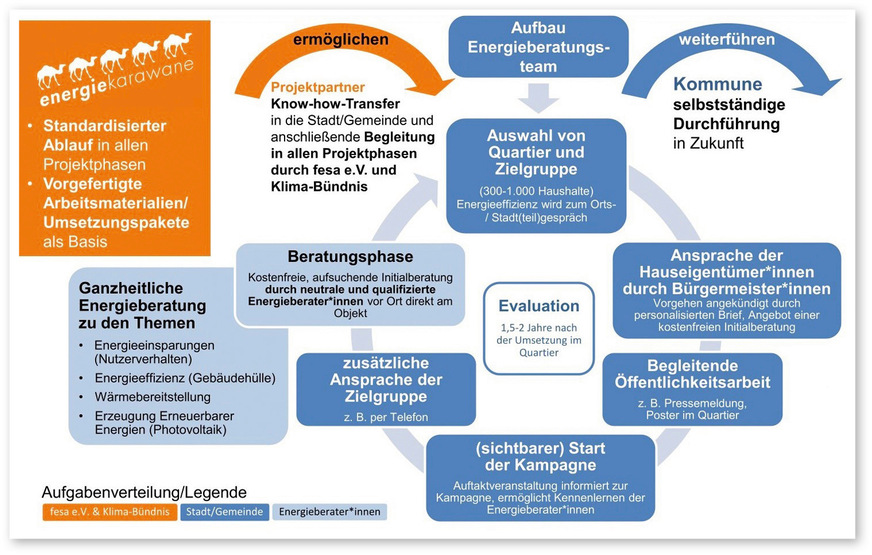

Das Konzept dafür sieht in allen Kommunen ähnlich aus: Ein Projektteam in der Stadtverwaltung organisiert den Ablauf, holt Energieberater an Bord, spricht Eigentümer an, richtet eine Auftaktveranstaltung aus, koordiniert die aufsuchende Beratung und kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit. FESA und Klima-Bündnis stellen dafür umfangreiche Materialien zur Verfügung, von einem standardisierten Ablaufschema über Checklisten, Vorlagen für Anschreiben und Flyer bis zu Fragebögen zur Evaluation (Abb. 1).

Im Detail können die Energiekarawanen in den Kommunen unterschiedlich aufgestellt losziehen. Das vorhandene Budget, vor Ort etablierte Beratungsangebote, Gebäude- und Siedlungsstrukturen und natürlich auch politische Entscheidungen bestimmen die Herangehensweise. Der Gebäude-Energieberater hat zwei Kommunen betrachtet, in denen aktuell Energiekarawanen umgesetzt werden: Aachen und München. In Aachen ist der gemeinnützige Verein Altbau plus der Hauptakteur, in München laufen die Fäden im Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt zusammen.

Geeignete Quartiere finden

Zu den ersten Schritten gehört in jeder Kommune die Festlegung des Quartiers. „In der Anfangsphase wurde ein Quartier definiert durch unsanierte Ein- oder Zweifamilienhäuser aus der Bauzeit vor der ersten Wärmeschutzverordnung, die sich in privatem Eigentum befinden“, erläutert Mertz. Der Fokus auf diese Baualtersklassen habe inzwischen nicht mehr die zentrale Bedeutung. Schon bei einem Gebäudealter von 20 Jahren sei der Austausch des Wärmeerzeugers ein Thema.

Die Stadt München etwa hat infrage kommende Quartiere im Rahmen einer stadtweiten Nutzwertanalyse ermittelt. „Gut geeignet für die aufsuchende Beratung sind Quartiere mit einem großen Ein- und Zweifamilienhausanteil, hohen CO2-Emissionen und Bezirksausschüssen oder anderen Akteursgruppen, die im Bereich Klimaschutz und Sanierung engagiert sind“, sagt Natalie Neuhausen vom Geschäftsbereich Klimaschutz und Energie – Wärmestrategie und Quartier im Referat für Klima- und Umweltschutz. Anhand der Daten bestimmt ihr Team möglichst vollflächige Quartiere in einer Größenordnung von rund 2.500 Haushalten.

Ganz anders ist das Vorgehen in Aachen. Der Verein Altbau plus betreibt an fünf Standorten sogenannte Quartiersbüros und berät dort zur Sanierung und Modernisierung von Wohngebäuden. „In den Quartieren, wo wir in Quartiersbüros stationäre Energieberatung anbieten, konnten wir die Beratungszahlen im Vergleich zu Quartieren, wo wir nicht präsent sind, verzehnfachen“, berichtet Geschäftsführer Michael Stephan. „Aber in eine Beratungsstelle kommen nur Eigentümer, deren Heizung kaputt ist oder deren Fenster erneuert werden müssen. Wir wollten darüber hinaus Menschen erreichen, die keinen konkreten Anlass haben und die sich über energetische Sanierungen nicht so aktiv Gedanken machen.“

In zwei der fünf Quartiere waren in 2023 und 2024 Energieberater unterwegs, im Stadtbezirk Haaren wird die nächste Karawane in 2025 starten – erstmals außerhalb des bisherigen Beratungsradius’. Die Energiekarawanen sind so ausgelegt, dass die Finanzierung für 100 Beratungen gesichert ist. Dafür sprechen sie rund 500 Haushalte an. „Bislang haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Nachfrage deutlich höher war“, erläutert Stephan. Die Informationsveranstaltung für die jüngste Karawane in Aachen Beverau musste Altbau plus zweimal durchführen, weil die Zahl der Plätze nicht gereicht hatte.

Energieberater einbinden

Auch bei der Auswahl der Energieberater gibt es von Ort zu Ort deutliche Unterschiede. „In Aachen arbeiten wir mit einem Netzwerk von Energieeffizienzexperten in der Region zusammen. Vor jeder Karawane fragen wir mit einer Rundmail ab, wer sich mit welchen Kapazitäten beteiligen will“, erklärt Stephan. Ein ähnliches Vorgehen beobachtet Mertz in vielen Kommunen. Üblicherweise fragen sie die Berater mit einem Vorlauf von mindestens drei bis vier Monaten an. „Bis das Team komplett ist, dauert es dann üblicherweise einen Monat“, sagt der FESA-Projektleiter.

München hingegen setzt auf einen anderen Weg. Dort findet eine Ausschreibung statt. Aktuell sind laut Projektleiterin Neuhausen acht bis zehn Energieberater aufsuchend tätig. „Sie mussten nachweisen, dass sie an dem Energieberaterkurs beispielsweise einer Handwerkskammer oder vom TÜV teilgenommen haben. Außerdem müssen sie auf der Energie-Effizienz-Experten-Liste des Bundes stehen.“ Damit seien regelmäßige Fortbildungen und Praxiserfahrung sichergestellt und der Weg dafür geebnet, dass die Energieberater im Falle eines Folgeauftrags Förderanträge für den Eigentümer stellen können.

Eigentümer ansprechen

Wenn das Quartier eingegrenzt ist und das Team steht, beginnt die mehrstufige Information der Eigentümer. Die meisten Kommunen kombinieren dafür Flyer und Plakate mit Texten auf ihren Internetseiten sowie Pressearbeit mit einem Anschreiben an die Eigentümer. Häufig besteht letzteres aus einer Postwurfsendung, mit der zu einer Informationsveranstaltung eingeladen und gleich schon eine Rückmeldeoption gegeben wird. Üblich sind neben Antwortkarten, spezifischen Mail-Adressen oder Rufnummern auch QR-Codes. „Zentral ist, dass die Ansprache von Städten und Gemeinden kommt“, sagt

FESA-Experte Mertz. „Sie werden als absolut neutral wahrgenommen, und jedes kommerzielle Interesse ist ausgeschlossen. Das schafft Vertrauen.“

Bei einer Auftaktveranstaltung etwa zwei bis drei Wochen nach dem Anschreiben wird die Energiekarawane im Detail bekannt gemacht. Dabei geht es beispielsweise um den Zeitraum, in dem die Vor-Ort-Termine vorgesehen sind, aber auch um Ablauf und Inhalte der Beratung. „Wir stellen dort auch die beteiligten Energieberater vor. Auch im Anschreiben an die Eigentümer sind Fotos enthalten“, erläutert Altbau-plus-Geschäftsführer Stephan. „Der Grund ist, dass es durchaus Trittbrettfahrer gab, die sich nach der Ankündigung einer Energiekarawane bei den Eigentümern gemeldet haben und ihnen eine - dann kostenpflichtige – Energieberatung verkaufen wollten.“

In München hat die Verwaltung Erfahrung mit unterschiedlichen Formaten gemacht. Die ersten Auftaktveranstaltungen bestanden aus einer kompakten Reihe an Fachvorträgen, nun haben sie einen Messe-Charakter. In sogenannten Quartiersforen können sich die Eigentümer an einzelnen Ständen je nach Interesse themenspezifisch informieren. „Die Quartiere, in denen wir aufsuchende Beratungen anbieten, sind für uns als Stadt zugleich eine Plattform, von der aus wir unsere weiteren Informations- und Beratungsangebote in die Breite tragen können“, erklärt Neuhausen. Sehr gute Erfahrungen habe man auch mit Best-Practice-Beispielen gemacht. „Diese präsentieren wir im Rahmen der Auftaktveranstaltung oder auch bei Exkursionen.“

Als Reaktion auf die Anschreiben oder auch bei der Auftaktveranstaltung melden sich interessierte Eigentümer für die aufsuchende Beratung an. In München fasst das Projektteam die Anmeldungen zu Beratungsbezirken zusammen und ordnet sie jeweils einem Berater zu. Diese Methode hat sich Projektleiterin Neuhausen zufolge bewährt: Sie steigert die nachbarschaftliche Kommunikation, stärkt das Vertrauen in den gemeinsamen Energieberater des Bezirks und erleichtert Folgeaufträge. Außerdem fördere die Methode gemeinschaftliche Lösungen mehrerer Eigentümer im Quartier.

Die individuelle Terminabsprache überlassen die Kommunen meist dem jeweiligen Energieberater. „Die konkreten Beratungen erstrecken sich über einen längeren Zeitraum. Entscheidend ist, dass die Verabredung schnell stattfindet, sobald ein Eigentümer einen Beratungswunsch äußert“, sagt Mertz.

Energieberater müssen Fehlinformationen richtigstellen

Im Laufe der Jahre haben sich laut dem FESA-Experten die Inhalte der Beratungen deutlich verändert: „Wir erreichen nach wie vor die Nicht-sowieso-Interessierten, die sich noch nie mit Energieberatung beschäftigt haben. Vergleichsweise neu ist jedoch, dass wir verstärkt bei interessierten Eigentümern Aufklärungsarbeit gegen gezielte Fehlinformationen machen.“ Das bestätigen auch die Organisatoren in den beiden Beispielkommunen. „Wir beobachten, dass die Berater einen wachsenden Teil der Beratungszeit einsetzen müssen, um Falsch-Informationen zu korrigieren. Schon kleine Veränderungen in Gesetzesvorgaben oder Förderbedingungen lösen zum Teil große Verunsicherung aus“, sagt Neuhausen.

Vor allem zum Gebäudeenergiegesetz und zur kommunalen Wärmeplanung sei der Aufklärungsbedarf hoch, so die Erfahrungen in Aachen. In der Gruppe der Eigentümer, die durch die direkte Ansprache in der Energiekarawane neu erschlossen wird, sieht Altbau-plus-Geschäftsführer Stephan zwei Trends: „Sehr viele Eigentümer wollen noch schnell eine Gasheizung einbauen, um dann ’Ruhe zu haben’. Dass diese Heizung ab 2029 zu 15 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss, haben sie dabei überhaupt nicht im Blick. Darüber hinaus warten sehr viele Eigentümer auf die kommunale Wärmeplanung. Sie gehen davon aus, dass die Kommune ihnen dann sagt, was sie mit ihrer Heizung machen sollen. Auch das ist ein fataler Trugschluss. Der kommunale Wärmeplan wird nur darstellen, welche Heizungsform möglich sein könnte.“

Neben der Richtigstellung von Halbwissen und der Information über gesetzliche Vorgaben gehört weiterhin die Ersteinschätzung der jeweiligen Immobilie zur Beratung. Geht es um konkrete Maßnahmen, hält Mertz die Erzeugung von erneuerbaren Energien für das zentrale Thema. Priorität sei Photovoltaik, oft in Kombination mit einem Speicher. Auch das Betreiben einer Wärmepumpe oder E-Mobilität seien stark nachgefragt.

Erfolgreiche Energiekarawane muss weiterziehen

Mehr als 70 Energiekarawanen wurden nach Angaben von FESA evaluiert. Dort nahm im Schnitt jeder vierte Haushalt das Beratungsangebot an. Die Umsetzungsquote lag bei durchschnittlich 60 Prozent. „Neben der konkreten Beratung der einzelnen Gebäudebesitzenden hat die Energiekarawane einen weiteren, nicht zu unterschätzenden Wert: Sie erhöht dadurch auch die allgemeine Akzeptanz für Klimaschutz in der Bevölkerung“, betont Mertz.

Deshalb, und weil es nach wie vor landauf, landab tausende Eigentümer gibt, die nicht selbst aktiv werden, die nicht aus eigenem Antrieb eine der durchaus verfügbaren kostenlosen oder kostengünstigen Energieberatung etwa der Verbraucherzentralen wahrnehmen, zieht die Energiekarawane weiter. Für 2025 gibt es Anfragen unter anderem aus Bergisch Gladbach, Hilden und Menden. Das freut den FESA-Projektleiter Mertz auf der einen Seite. Andererseits sagt er aber auch: „Eigentlich sollten wir längst überflüssig sein.“

Bild: FESA/Klimabündnis

![© Bild: Fraunhofer IBP Stuttgart 1 Die Grafik zeigt die sich verändernden Übertemperaturgradstunden eines Musterraums für die unterschiedlichen Klimaregionen in Deutschland nach [1] in Bezug zum gewählten Referenzstandort Potsdam (Klimadaten aus [7]).](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/02/421945.jpeg?itok=fpHE2t1V)