Die Hersteller von Infrarotheizungen (IR-Heizungen) sind dabei, mit Unterstützung zahlreicher Forschungsinstitute eine Alternative zur klassischen Warmwasserheizung aufzubauen. Lars Keussen, Vorstand der Branchenvereinigung IG Infrarot Deutschland, betont, dass Infrarotheizungen schon heute die Kriterien des Gebäudeenergiegesetzes erfüllen. Als Vorteile gegenüber der klassischen Wärmepumpenheizung nennt er die geringen Energieverluste, die gute Regelbarkeit – quasi „on demand“– und den geringen Installationsaufwand, weil die Paneele an bereits vorhandene Stromleitungen angeschlossen werden können.

Doch auch bei der Sanierung von Bestandsgebäuden könnte sich eine Infrarotheizung von Fall zu Fall anbieten, beispielsweise als hybride Komponente zur vorhandenen Warmwasserheizung. Wichtige Impulse für die Infrarotheizung könnten künftig zudem von der Verpflichtung der Energieversorger ausgehen, allen Kund:innen einen dynamischen Stromtarif anzubieten. Auch die in einzelnen Bundesländern bestehende beziehungsweise eventuell kommende Solardachpflicht könnte sich positiv auswirken. Weitere Impulse könnten vom Ausbau der Elektromobilität im Zusammenhang mit dem bidirektionalen Laden ausgehen.

Wissenschaftlicher Vergleich von IR-Heizsystemen mit Fußbodenheizungen

Das an der Hochschule Konstanz durchgeführte Forschungsprojekt IR Bau hat sich bereits in den Jahren 2017 bis 2019 mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Lowtech-Lösung in sehr gut wärmegedämmten Wohngebäuden eine preisgünstige Lösung und damit eine Alternative zur klassischen Warmwasser-Wärmepumpenheizung sein kann [1]. Keine Zweifel bestehen demnach daran, dass Infrarotheizungen aufgrund ihrer geringen thermischen Speichermasse sehr reaktionsschnell die Temperatur im Raum regeln, auch weil sie thermisch von der Baumasse entkoppelt sind.

Zudem zeichnen sie sich durch einen geringeren Stromverbrauch aus. Bei Labormessungen in einem Raum mit Fußbodenheizung und einem mit Infrarotheizung hat sich eine Differenz von 15 Prozent zugunsten der IR-Heizung ergeben. Als noch gravierender haben sich die Unterschiede bei den Übergabeverlusten der beiden Heizsysteme herausgestellt. Zitat aus der Zusammenfassung der Studie: „Die Labormessungen in Verbindung mit den Simulationsmodellen haben ergeben, dass Infrarotheizungen gegenüber wassergeführten, im Heizestrich verlegten Fußbodenheizungen mindestens 50 Prozent geringere Übergabeverluste aufweisen.“ Je nach Messverfahren – reaktionsschnelle Infrarotthermometer anstelle von Globe-Sonden – würde die Fußbodenheizung gegenüber einer Infrarotheizung bei den Übergabeverlusten sogar noch schlechter abschneiden. Das Wissenschaftsteam um Professor Thomas Stark sieht in dieser Frage weiteren Forschungsbedarf.

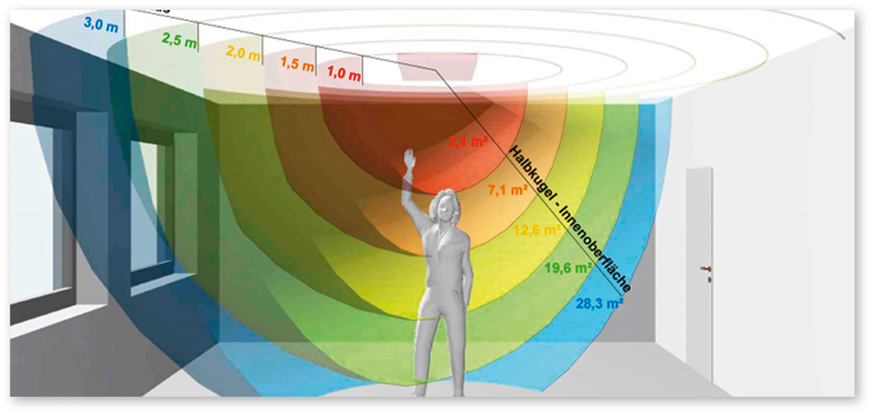

Auch den Strahlungswirkungsgrad sprechen die Wissenschaftler:innen an. Je nach Hersteller variiert er zwischen 40 und 70 Prozent. Als wichtig erachten die IR-Bau-Projektbeteiligten deshalb eine wirkungsvolle rückseitige Dämmung des IR-Paneels sowie eine bevorzugte Platzierung an der Decke, da auf diese Weise die Wärmeübergabe durch Konvektion verringert werde.

Nicht so ganz in das Bild der IR-Marketingakteure passen die in Laborräumen vorgenommenen Vergleichsmessungen zwischen einer deckenaufgehängten Infrarotheizung, einer elektrischen Fußbodenheizung und einer Warmwasser-Fußbodenheizung mit Luft/Wasser-Wärmepumpe. In der Heizperiode 2018/2019 hat die IR-Heizung 2,9-mal mehr Strom und die elektrische Fußbodenheizung (Trockenbau) 3,4-mal mehr Strom verbraucht als die Wärmepumpenheizung.

Die Wissenschaftler:innen räumen jedoch ein, dass sich die Ergebnisse wegen der Ausrichtung der untersuchten Räume nach Süden und einer nicht exakten Bilanzgrenze nicht unmittelbar auf reale Gebäude übertragen lassen. Gerade bei Wärmepumpenheizungen sei der Stromverbrauch in hohem Maße von der Güte des installierten Heizsystems abhängig. Anders gesagt: Auch die Wärmepumpenheizung mit klassischem Warmwassersystem bietet noch Optimierungspotenzial.

Beispiel: Genossenschaftsbau heizt mit Infrarot

Das Forschungsteam konnte während des Projekts nicht alle ungeklärten Aspekte untersuchen. So blieb unklar, ob reflektierende Oberflächen in einem Raum die Effizienz eines IR-Heizsystems verbessern. Deshalb hat die Hochschule Konstanz das Anschlussprojekt IR-Bau 2 initiiert [2]. Darin geht es auch darum, die Optimierung von Infrarotheizungen und Photovoltaikanlagen hinsichtlich ökologischer und ökonomischer Effizienz zu untersuchen, die von Personen unterschiedlich empfundene thermische Behaglichkeit in IR-beheizten Räumen zu bewerten und Vorschläge über die Projektierbarkeit des Gesamtsystems IR/PV auszuarbeiten. Am Ende soll Fachwissen für den Entscheidungsprozess bereitgestellt werden, also zur Motivation von Bauherren und Planern.

Auch die Vergleichbarkeit der am Markt angebotenen IR-Heizsysteme – nach Ansicht des Autors ist das Angebot an Unübersichtlichkeit kaum zu überbieten – ist Teil des Projekts. Auf großes Interesse dürften die Antworten auf die Fragen nach der Netzdienlichkeit und nach dem Eigenversorgungsgrad von IR/PV-Systemen stoßen. Spannend ist auch die Frage, welche Auswirkungen ein vermehrter Einsatz von IR-Heizungen auf das Stromnetz in Deutschland hat.

Zum Einsatz von Solarstrom gibt es ein Vorzeigeprojekt in Darmstadt: das bereits 2017 realisierte Mehrfamilienhaus K76 mit 1.360 Quadratmetern Wohnfläche in 15 Einheiten auf vier Geschossen (siehe auch G GEB 07-2019, Im Strom der Wärmewende). Die Bewohner:innen des Pilotprojekts bewerten das installierte IR-Heizsystem als thermisch behaglich und gut bedienbar. Und die IR-Bau-Wissenschaftler:innen sehen die Entscheidung für ein PV-System, um den Solarstrom für die IR-Heizung nutzen zu können, als richtig an und – berechnet über einen Lebenszyklus von 50 Jahren – sogar als wirtschaftlicher gegenüber einer entsprechenden Luft/Wasser-Wärmepumpenheizung.

Vergleichende Berechnungen von Lebenszyklusanalyse (LCA) und Lebenszykluskostenanalyse (LCC) hätten gezeigt, dass eine IR-Heizung in sehr gut gedämmten Wohngebäuden mit einem Jahresheizwärmebedarf von weniger als 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter und einer beheizten Wohnfläche bis 2.000 Quadratmeter in ökologischer und ökonomischer Hinsicht einige Vorteile gegenüber einer Wärmepumpenheizung aufweisen kann. Je kleiner und besser ein Haus gedämmt ist, desto größer sind die wirtschaftlichen Vorteile.

Mehr Transparenz durch Test in Zwillingshäusern

Welches Heizsystem ist ökologisch und ökonomisch unter welchen Bedingungen für die Nutzenden günstiger? Die Beantwortung dieser Frage hängt entscheidend davon ab, ob die Infrarotheizung künftig als gleichwertiges Heizsystem anerkannt wird. Die Grundlagen dazu liefern sowohl von der IG Infrarot in Auftrag gegebenen Studien des Instituts für Energietechnik an der TU Dresden [3, 4] und des Instituts für Technische Gebäudeausrüstung in Dresden als auch die bereits erwähnten Studien IR-Bau und IR-Bau 2.

Da sich die Ergebnisse der Vergleichsmessungen verschiedener Heizsysteme in Laborräumen im Projekt IR-Bau „nicht unmittelbar auf übliche Gebäude übertragen lassen“, entschied sich die IG Infrarot für eine weitere Studie mit dem Titel „Mess-

technischer Vergleich des Heizenergieverbrauchs eines konventionell beheizten Einfamilienhauses mit einem Gebäude mit Infrarotheizung“. Wie es heißt, investierte der Verband einen sechsstelligen Betrag, um mehr Klarheit und belastbare Informationen darüber zu erlangen, welches Heizsystem unter welchen Bedingungen wirtschaftlicher funktioniert. Getestet wurde unter realen Bedingungen auf dem Gelände des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik (Fraunhofer IBP) in Holzkirchen. Dort hält das Institut zwei baugleiche Gebäude in typischer Einfamilienhausgröße für Forschungszwecke bereit.

Die Zwillingshäuser (ohne PV-Anlagen) ermöglichen in-situ-Vergleichsmessungen von unterschiedlichen Gebäude- und Versorgungssystemen unter identischen Klimarandbedingungen und für unterschiedliche Nutzerszenarien. Da der Abschlussbericht beim Verfassen des Beitrags noch nicht vorlag, können an dieser Stelle nur erste Ergebnisse wiedergegeben werden, die Fraunhofer IBP-Gruppenleiter Herbert Sinnesbichler im April bei der IG Infrarot-Konferenz in Würzburg präsentiert hatte. So neigt die Raumtemperatur bei einer Infrarotheizung im Vergleich zu einer Gas-Brennwertheizung in der Aufheizphase zum Überschwingen.

Dafür kommt die IR-Heizung quasi ohne Vorheizzeit und ohne Verteilverluste aus. Bei gleicher Zieltemperatur verbraucht eine IR-Heizung etwa 31 Prozent weniger Endenergie als die Erdgasheizung. Bei der Bilanzierung der CO2-Emissionen liegt die IR-Heizung – Stand heute – dagegen um zehn Prozent über der Erdgasheizung. Von Nachteil sind zudem die höheren Stromkosten gegenüber Erdgas. Sinnesbichler machte bei der Konferenz deutlich, dass zu einer realistischen Einschätzung der künftigen Marktposition von IR-Heizungen eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung notwendig sei.

Beispiel: Infrarot ersetzt Nachtspeicher

Rund 1,8 Millionen Haushalte in Deutschland betreiben Nachtspeicherheizungen. Laut www.nachtspeicher-update.de sind mehr als ein Drittel von ihnen mit der Stromheizung zufrieden, 27 Prozent aber erwägen eine Umstellung auf einen anderen Energieträger. Hauptkritikpunkt an Nachtspeichergeräten ist der hohe Energieverbrauch und damit die hohen Stromkosten sowie die unzureichenden Einstellungsoptionen. So fehlt die Möglichkeit, die Raumtemperatur kurzfristig dem aktuellen thermischen Bedarf anpassen oder die Heizung spontan ausschalten zu können.

Vor diesem Dilemma stand auch der Ferienpark Winterberg im Hochsauerland. In der Vergangenheit führten milde Winter mit wenig oder gar keinem Schnee dazu, dass Gäste immer kurzfristiger buchten und damit das auf Vorratsspeicherung basierende Heizkonzept wegen nicht verrechenbarer Kosten vom Betreiber wirtschaftlich infrage gestellt wurde. Immerhin handelt es sich bei der Ferienanlage um 40 in den 1980er Jahren erbaute Apartments, verteilt auf mehrere ortstypische Fachwerkhäuser. Auch entsprachen die aus dieser Zeit stammenden Geräte nicht mehr dem heutigen Verständnis von Bedienung, Geräuschentwicklung (Ventilation), Komfort und Lufthygiene (Staubaufwirbelung).

Aufgrund der vorhandenen Stromanschlüsse und der Kostenvergleiche mit Warmwasserheizungen über Radiatoren entschied sich der Eigentümer des Ferienparks für eine Umrüstung auf Infrarot-Deckenheizpaneele. Geschäftsführer Bernd Morschenhäuser vom Anbieter Vitramo erklärt die Vorteile der IR-Heizung in der Ferienhaussiedlung: „Früher mussten alle Apartments auf Verdacht vorgeheizt werden. Mit der Infrarotheizung kann spontan auf das Buchungsverhalten der Feriengäste reagiert werden, das heißt die IR-Heizelemente im gebuchten Apartment werden über das Online-Buchungssystem zeitlich so geschaltet, dass beim Eintreffen der Gäste die Ferienwohnung bereits vortemperiert ist.“

Die Gäste haben die Möglichkeit, die vom System vorgegebene Solltemperatur um bis zu drei Grad nach oben oder unten zu korrigieren. Eingebaut ist eine Raumtemperaturregelung mit batterieloser Technologie, die mit dem Buchungssystem gekoppelt ist. Sie senkt die Raumtemperatur automatisch beim Auschecken der Gäste. Ein weiterer Vorteil der Vernetzung: die verbrauchsabhängige Stromabrechnung pro Apartment durch ein integriertes Smart-Metering-System.

Beispiel: Schrittweise von Erdgas auf Infrarot umstellen

Eine Modernisierung mit Infrarot kann auch im Kleinen gelingen. So könnte die schrittweise Umstellung einer Erdgasheizung mit Gasbrennwerttherme auf ein solarelektrisches Heizsystem mit einer Kleinwärmepumpe als Grundheizung zu einer Blaupause für Einfamilienhausbesitzer werden. Das Vorbild – ein Reiheneckhaus – steht in Stockach am Bodensee. Die Ausgangsdaten:

Schritt 1

Ursprünglich lag der jährliche Gasverbrauch der Heizung bei 16.000 Kilowattstunden. Nach Inbetriebnahme der IR-Paneele sank er auf 6.800 Kilowattstunden für die Grundheizung. Im Gegenzug benötigt die nachträglich eingebaute IR-Heizung jährlich 1.900 Kilowattstunden Strom und die Kleinwärmepumpe für die Trinkwassererwärmung 600 Kilowattstunden.

Schritt 2

Zusätzliche Option: Ersatz von zehn Meter Gartenzaun durch einen PV-Zaun mit 3,5 Kilowatt Leistung (Südausrichtung). Zur Nutzung der PV-Überschüsse wird zusätzlich eine Wallbox zur Beladung eines Elektrofahrzeugs installiert.

Schritt 3

Es handelt sich um ein Experiment, denn wegen der geringen benötigten Heizleistung wird eine modifizierte Brauchwasser-Wärmepumpe mit 800 Watt elektrischer Leistung installiert.

Fazit des Autors

Noch tut sich die IR-Branche schwer, die Wirtschaftlichkeit ihrer Heizungen wissenschaftlich fundiert nachzuweisen. Dazu gibt es derzeit zu wenig belastbare Daten über ausgeführte Anlagen. Man muss der IG Infrarot jedoch zugutehalten, dass sie ihre Marktinitiative mit Bedacht und einer weitgehend seriösen wissenschaftlichen Begleitung angeht. Warum ein Großteil der Mitglieder nach wie vor Angaben zum Strahlungswirkungsgrad ihrer Paneele zurückhält, ist schwer nachvollziehbar, will man sich doch gerade durch die wissenschaftliche Begleitung von den zahlreichen schwarzen Schafen der Branche und oftmals dubiosen Leistungsangaben abgrenzen.

Literatur

[1] Hochschule Konstanz, Fachgebiet Energieeffizientes Bauen: Potenzial von Infrarot-Heizsystemen für hocheffiziente Wohngebäude, https://t1p.de/geb240661

[2] Hochschule Konstanz, Fachgebiet Energieeffizientes Bauen: Ergänzende Untersuchungen zum Potenzial von IR-Heizsystemen, https://t1p.de/geb240662

[3] TU Dresden, Institut für Energietechnik: Potentialbewertung von Infrarotheizungen als Spitzenlastabdeckung, https://t1p.de/geb240663

[4] TU Dresden, Institut für Energietechnik: Energetische Bewertung des Einsatzes von Infrarotheizungen als Spitzenlastabdeckung in Kombination mit einer Wärmepumpe für verschiedene Baualtersklassen, https://t1p.de/geb240664

Bild: Hochschule Konstanz

IR im GEG

Im Gebäudeenergiegesetz (GEG) heißt es sinngemäß: Eine Stromdirektheizung darf in einem zu errichtenden Gebäude nur dann eingebaut werden, wenn das Gebäude die Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz nach § 16 und § 19 um mindestens 45 Prozent unterschreitet. Für den Einbau in bestehende Gebäude ist eine Unterschreitung des Wärmeschutzes nach § 16 und § 19 um 30 Prozent vorgegeben. Ist im Gebäude bereits eine Warmwasserheizung installiert und soll diese mit einer Stromdirektheizung nachgerüstet werden, liegen die Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz nach § 16 und § 19 bei mindestens 45 Prozent.

Für Ein- und Zweifamilienhäuser, in denen die Eigentümer eine Wohnung selbst bewohnen, gibt es keinerlei Einschränkungen in Bezug auf den baulichen Wärmeschutz. Das gleiche gilt für den Fall, dass Einzelgeräte wie Nachtspeicheröfen oder Elektrokonvektoren ersetzt werden, ebenso für Hallen mit über vier Meter Höhe und einem dezentralen Heizsystem. Als Rechenregel gilt die DIN 18599. Die Bundesregierung begründet die Entscheidung damit, dass Strom im öffentlichen Netz bereits zu 50 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt und dieser Anteil kontinuierlich steigen wird.

Bild: AA+W - stock.adobe.com

Gütesiegel für Infrarotheizungen

Infrarotheizungen genießen bislang nicht das beste Image. Stiftung Warentest bezeichnete die Strahlungsheizung im vergangenen Jahr als „Notlösung ohne Sparpotenzial“ und warnt davor, dass der Stromverbrauch von IR-Heizungen gehörig ins Geld gehen kann. Ein Grund für diese pauschale Ablehnung dürfte in der mangelnden Transparenz bei den Leistungswerten der IR-Heizpaneele liegen. Aber auch in einer gewissen Unkenntnis darüber, welche Normen bei direktelektrischen Heizungen einzuhalten sind. Das gilt insbesondere für den Verkauf von IR-Paneelen über das Internet und Baumärkte, wo praktisch alle Qualitätsstufen von der beheizten Gipsplatte bis zum High-End-Paneel angeboten werden.

Bei den Anbietern von IR-Paneelen sind bislang kaum Hinweise auf den Strahlungswirkungsgrad zu finden – weder, wie er gemessen wird, noch, wie hoch er mindestens sein sollte, um die Kriterien einer Infrarot-Strahlungsheizung zu erfüllen. Die Prüfverfahren dazu wurden bereits 2020 in der internationalen Norm IEC 60675-3 festgelegt, aber von vielen Marktteilnehmern bisher kaum beachtet. Für den seriösen Teil der Infrarotbranche war es deshalb wichtig, sich durch ein Gütesiegel von den schwarzen Schafen abzuheben.

Das von der European Infrared Heating Alliance (EIHA) initiierte europäische Qualitätslabel wurde in einem mehrjährigen Entwicklungsprozess von den IG Infrarot-Landesverbänden in Benelux, Deutschland und Österreich sowie in Kooperation mit der niederländischen Stiftung Raumklima (Stichting Binnen-Klimaattechniek) und dem Testlabor Peutz entwickelt. Seit dem 1. Juli 2024 wird es erteilt. Die wichtigsten Anforderungen:

Nicht wenige Hersteller aus dem Kreis der IG Infrarot übererfüllen die Mindestanforderung an den Strahlungswirkungsgrad von 40 Prozent, geben allerdings den vom Prüflabor gemessenen Wert bis dato nicht an – mit der Begründung, sonst würde sich der Wettbewerb unter den Anbietern verschärfen. Eines der wenigen Unternehmen, das offensiv Werbung mit dem Prüfergebnis betreibt, ist die nicht der IG Infrarot zugehörende Firma ABEG Anlagen in Kassel. Ihr Heizgerätemodul Abeg Sun erreichte laut Prüfprotokoll der Universität Dresden bei einer Betriebstemperatur von 148 Grad (!) und Deckenmontage einen Strahlungswirkungsgrad von 69,5 Prozent.

Bild: EIHA