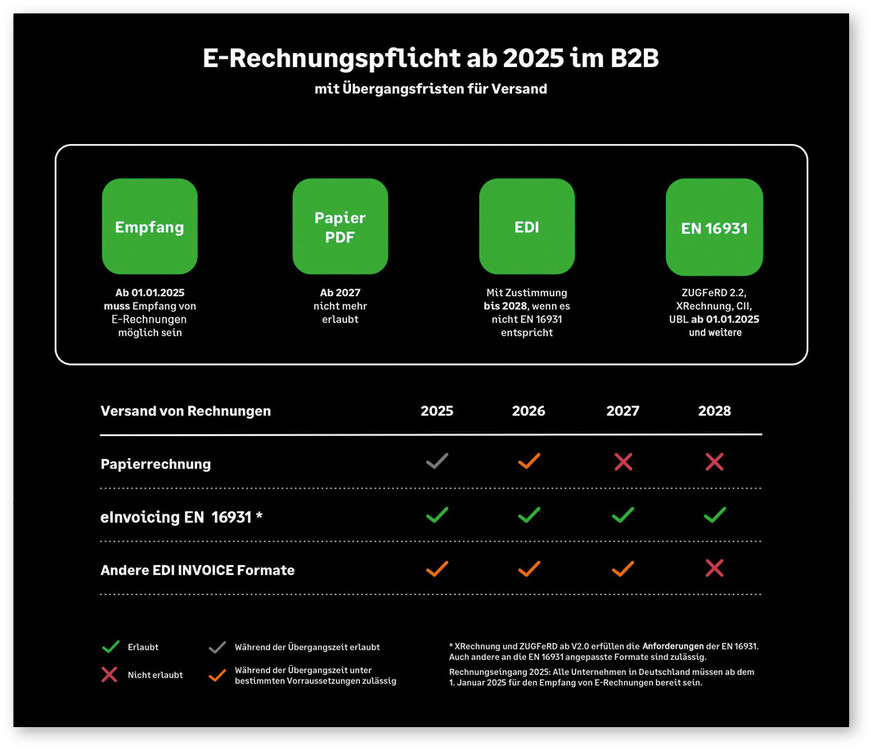

Ab Jahresbeginn 2025 muss der Austausch von Rechnungen zwischen inländischen Unternehmen (Business-

to-Business, B2B) in einem strukturierten digitalen Datenformat ausgestellt, übermittelt, empfangen und archiviert werden. Das Datenformat muss der europäischen Norm EN 16931 für die elektronische Rechnungslegung entsprechen und damit eine maschinelle und medienbruchfreie Rechnungsverarbeitung ermöglichen. PDF-Rechnungen gelten künftig als „sonstige Rechnungen“. Sie sind für ab 2025 erbrachte Leistungen – mit einer umsatzabhängigen Übergangsregelung bis Ende 2026 beziehungsweise – im B2B-Bereich nicht mehr zulässig.

Mit der mit dem Wachstumschancengesetz und der EU-Richtlinie 2014/55 zur elektronischen Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen beschlossenen E-Rechnungspflicht folgt Deutschland europäischen Standardisierungsbestrebungen. Deren Ziele sind unter anderem eine schrittweise Einführung eines automatisierten EU-weiten elektronischen Umsatzsteuer-Meldesystems, das sich aus den E-Rechnungsdaten speist, sowie eine Eindämmung des Steuerbetrugs.

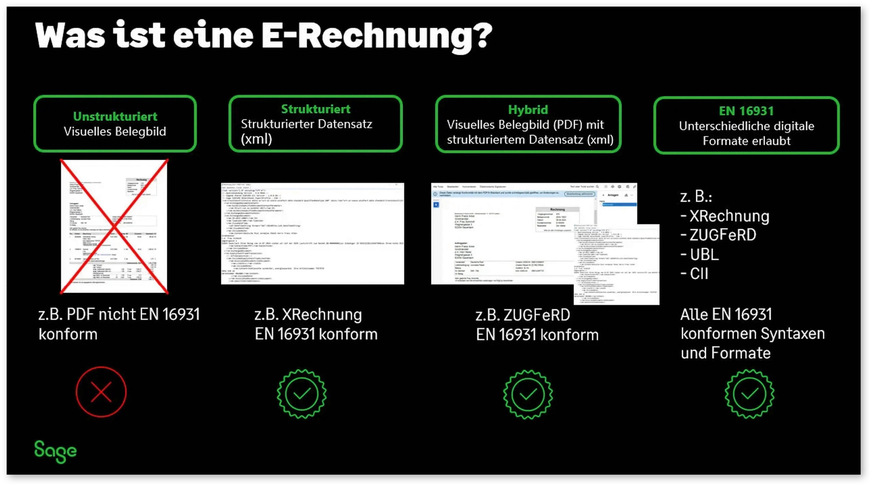

Definition E-Rechnung

Bei E-Rechnungen handelt es sich um digitale Dokumente, die in einem vorgegebenen strukturierten elektronischen Datenformat gemäß der europäischen Normenreihe EN 16931 ausgestellt, übermittelt, empfangen und elektronisch verarbeitet werden können. Die EN 16931 definiert Basisstandards, wie eine elektronische Rechnung EU-weit auszusehen hat. Zusätzlich gibt es länderspezifische und branchenspezifische Erweiterungen, sogenannte Core Invoice Usage Specifications (CIUS), die bestimmte Rechtsvorschriften der einzelnen Länder oder spezifische Anforderungen innerhalb einer bestimmten Branche berücksichtigen.

PDF-Rechnungen sind – wie auch andere nicht maschinenlesbare Datenformate oder Papierrechnungen – keine E-Rechnungen und gelten nur noch als „sonstige Rechnungen“. Sie sind übergangsweise und in gegenseitigem Einvernehmen von B2B-Geschäftspartnern bis Ende 2026 beziehungsweise 2027 weiterhin zulässig. Umsätze an private, nicht kommerzielle Endverbraucher (Business to Consumer, B2C) und nicht innerdeutsche B2B-Umsätze sind aktuell nicht von der E-Rechnungspflicht betroffen.

Auch Kleinbetragsrechnungen bis 250 Euro brutto können weiterhin als „sonstige Rechnungen“ ausgestellt und übermittelt werden, also beispielsweise in Papierform oder als PDF. Rechnungen an die öffentliche Hand (Business to Government, B2G) müssen dagegen in einem EN 16931-konformen E-Rechnungsformat ausgestellt werden. In der Regel handelt es sich um XRechnung.

Bild: Sage

E-Rechnungsstandards

Es gibt zwei wichtige, mit der Norm EN 16931 konforme XML-Rechnungsformate: ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland) und XRechnung. XML (eXtensible Markup Language) ist ein plattformübergreifendes Datenformat, mit dem hierarchisch strukturierte Textdateien unabhängig von den beteiligten IT-Systemen ausgetauscht werden können. Bei der elektronischen Rechnungsstellung spielen die XML-Standards CII (Cross Industry Invoice) und UBL (Universal Business Language) eine zentrale Rolle.

CII ist im E-Rechnungsformat ZUGFeRD integriert und ermöglicht die Erstellung von hybriden Rechnungen, die sowohl maschinenlesbar (XML) als auch menschenlesbar (PDF) sind. UBL ist in der XRechnung enthalten und wird insbesondere für den Rechnungsaustausch mit Behörden, Verwaltungen und vielen Großunternehmen genutzt. UBL ist flexibel und erweiterbar, eignet sich daher auch für komplexe Rechnungsprozesse, etwa im Baubereich. Im Gegensatz dazu ist XRechnung ein reiner XML-Datensatz, der keinen menschenlesbaren Bestandteil enthält und nur mit einem speziellen Viewer betrachtet werden kann.

Bei der Entscheidung für ein bestimmtes E-Rechnungsformat sollten insbesondere Lieferanten oder Kunden berücksichtigt werden. Wer etwa vorwiegend Geschäftsbeziehungen mit öffentlichen Auftraggebern hat, für den ist die XRechnung verbindlich. Für das ZUGFeRD-Format spricht, dass es für unterschiedliche Kunden genutzt werden kann – auch für Privatkunden, die über keine spezielle Anzeige- oder Verarbeitungssoftware verfügen.

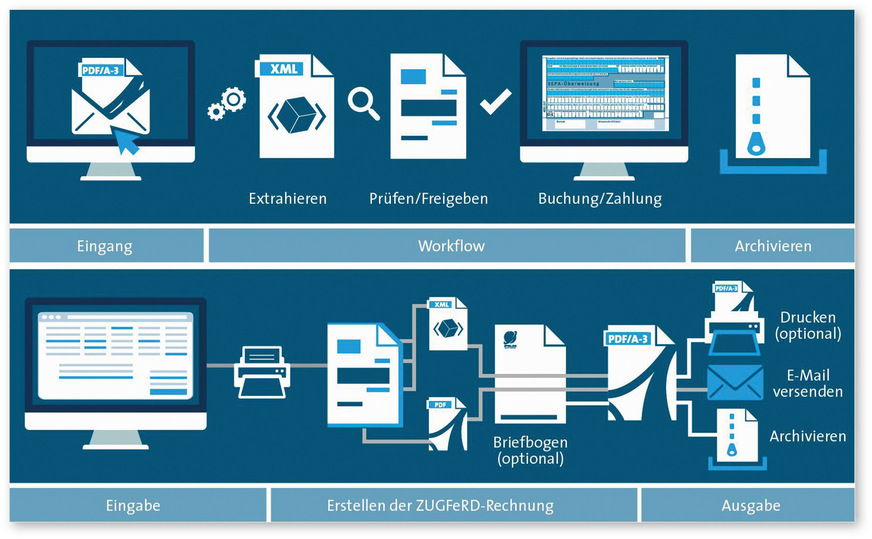

E-Rechnungen erstellen und empfangen

Die neuen Regelungen zur elektronischen Rechnungsstellung gelten für Unternehmen jeder Größe und Rechtsform. Deshalb müssen auch Planungsbüros, Selbstständige oder Freiberufler ihre Werkzeuge und Prozesse beim Erstellen, Empfangen, Verarbeiten und Archivieren von Rechnungen prüfen und gegebenenfalls anpassen.

So müssen sie beim Erstellen von E-Rechnungen mehrere Dinge beachten. Neben den Pflichtangaben (siehe Infokasten) müssen beispielsweise an Bundesbehörden adressierte E-Rechnungen entsprechend der E-Rechnungsverordnung des Bundes mindestens die folgenden Informationen enthalten: eine Leitweg-ID (Adresse zur Weiterleitung an Bundesbehörden), die Zahlungsbedingungen (Fälligkeitsdatum oder Textbeschreibung der Bedingung), Bankverbindungsdaten des Zahlungsempfängers, eine E-Mail-Adresse des Rechnungsstellers sowie gegebenenfalls weitere vom Auftraggeber benötigte Daten.

Für die Erstellung der E-Rechnung und den Export im gewünschten Rechnungsformat und für die Weiterverarbeitung sind spezielle Programme erforderlich. Das können allgemeine Buchhaltungsprogramme oder Weblösungen sein. Energieberater:innen werden branchenspezifische Lösungen bevorzugen: bei Planenden dürfte das meist die Büromanagement-Software für Planungsbüros (BMSP), bei Handwerksbetrieben die Enterprise Resource Planning-Software (ERP) sein. Auch für den Empfang ist eine geeignete Software oder zumindest ein Viewer erforderlich, mit dem die maschinenlesbaren, strukturierten Daten für den Menschen lesbar gemacht werden können.

Bild: Sage

Elektronische Faktura übermitteln

Wie E-Rechnungen übermittelt werden, bleibt zunächst dem Rechnungsaussteller überlassen – sofern eine elektronische Weiterverarbeitung ohne Medienbrüche möglich ist und sofern der Empfänger keine besonderen Anforderungen stellt. In der Praxis werden E-Rechnungen, wie bisher PDF-Rechnungen, meist per E-Mail als Anhang übertragen. Da damit auch die Gefahr von Cyberattacken steigt, sollte man die elektronischen Rechnungen vor dem Import auf einen korrekten Absender und auf mögliche Schadsoftware prüfen. Ein speziell für Rechnungseingänge eingerichtetes Postfach kann die Cybersicherheit und Prozessabläufe verbessern.

Um zu verhindern, dass Dritte auf sensible Rechnungsdaten zugreifen können, lassen sich Rechnungen optional verschlüsseln oder mit einer Digitalen Signatur versehen (siehe auch https://t1p.de/geb250160). Alternativ können Rechnungsdaten per elektronischer Schnittstelle oder per Download über ein spezielles (Kunden-)Portal übertragen werden.

Es gibt auch Internetseiten, mit denen man Rechnungen online als XRechnung erstellen und versenden kann, beispielsweise mit den Tools B2Brouter oder Xrechnung-Erstellen. Für die elektronische Rechnungsübermittlung an Bundesbehörden wurde eine spezielle Zentrale Rechnungseingangsplattform (ZRE) eingerichtet. Rechnungssteller können dort ihre Rechnungen über Webservices wie De-Mail, E-Mail oder PEPPOL übermitteln, als XRechnung auf der ZRE-Internetseite hochladen oder manuell eingeben.

Richtig archivieren

Neben dem Empfang und der Verarbeitung müssen ab 2025 alle Unternehmen auch eine revisionssichere Ablage und Archivierung von E-Rechnungen sicherstellen. Das bedeutet, dass sie gemäß den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung und Dokumentation (GoBD) jederzeit auffindbar, nachvollziehbar, unveränderbar, vollständig und fälschungssicher sein müssen. Daher sollte die E-Rechnungssoftware einmal erstellte E-Rechnungen als Originaldokument sperren und Änderungsverläufe dokumentieren.

Die Lesbarkeit der E-Rechnung muss über den gesamten umsatzsteuerrechtlich geforderten Aufbewahrungszeitraum von zehn Jahren gewährleistet sein. Dabei ist die E-Rechnung im ursprünglichen, strukturierten, elektronischen Datenformat aufzubewahren. Die Anforderungen an die Unveränderbarkeit, Zugriffssicherheit sowie die dauerhafte Les- und Auswertbarkeit müssen über den gesamten Aufbewahrungszeitraum erfüllt sein.

Die Verwendung eines E-Rechnungsprogramms und Dokumentenmanagementsystems (DMS) alleine garantiert allerdings keine Revisionssicherheit. Eine GoBD-konforme, revisionssichere Archivierung lässt sich nur durch ein Zusammenspiel von Hardware, Software und innerbetrieblichen Abläufen sicherstellen. Auch das ist wichtig: Übermitteln die Geschäftspartner neben der E-Rechnung im strukturierten Datenformat eine inhaltsgleiche, digitale „sonstige Rechnung“, gilt die Archivierungspflicht für die E-Rechnung. Wird die E-Rechnung per E-Mail versandt, die lediglich als Transportmedium dient und keine steuerrelevanten Inhalte enthält, muss sie nicht mit archiviert werden.

Vorteile elektronischer Rechnungen

E-Rechnungen werden auf elektronischem Weg erstellt, übermittelt und empfangen. Dadurch spart man Zeit und Material, weil sie nicht ausgedruckt, gefaltet, in den Briefumschlag gesteckt und zum Briefkasten gebracht werden müssen. Elektronisch versandte E-Rechnungen sind zudem schneller beim Kunden, was den Zahlungseingang beschleunigen kann. Auch ökologisch bieten E-Rechnungen Vorteile, weil weniger Papier, Tinte oder Toner verbraucht und weniger Ozon ausgestoßen wird – dafür wird allerdings mehr elektrische Energie für die digitale Verarbeitung und den Versand verbraucht.

Digitale Rechnungen lassen sich ferner per Suchbefehl schneller finden und ihre Archivierung ist einfacher: Digitale Rechnungen benötigen weniger Platz und bleichen innerhalb der Aufbewahrungsfrist nicht aus. Untersuchungen zufolge liegt das Einsparpotenzial einer digitalen Faktura zwischen 1,50 und elf Euro für Papier, Porto und Druck, wenn man die Lohnkosten für die Erstellung, Versendung, Übermittlung, Annahme und Verarbeitung berücksichtigt.

Noch höher fallen die Einsparungen aus, wenn E-Rechnungsdaten automatisiert gebucht, formal und inhaltlich geprüft, freigegeben und archiviert werden. So können Informationen wie der Absender, das Datum oder die Rechnungsnummer digital ausgelesen, geprüft und dabei etwa Tippfehler und formale Fehler automatisch erkannt werden. Das rationalisiert die Rechnungskontrolle und Buchhaltungsabläufe. Im besten Fall können Bestellungen mit Lieferscheinen, Bestellpreise mit Rechnungspreisen oder angebotene Leistungen bis auf Positionsebene mit den Rechnungsbeträgen abgeglichen und eventuelle Abweichungen angezeigt werden. Die E-Rechnung könnte mit neuen KI-Funktionen einen grundlegenden strukturellen Wandel einläuten, der Beteiligten künftig Routinearbeiten abnimmt, wenn die Zahlungsforderungen weitgehend automatisierte Prozesse durchlaufen [1].

Speziellen Anforderungen in der Baubranche

Diesem Szenario einer Automatisierung von Prüfprozessen stehen aktuell jedoch einerseits einige spezifische Besonderheiten der Bauabrechnung entgegen. Andererseits werden in aktuellen Versionen der E-Formate bestimmte Rechnungsdetails schlicht noch nicht berücksichtigt. So kann beispielsweise XRechnung bauspezifische Besonderheiten in der aktuellen Fassung 3.0.1 vom 1.2.2024 im Kern-Datenmodell nicht abbilden. Dazu gehören beispielsweise kumulierte Rechnungen, Nachversteuerung bei Umsatzsteueränderungen, Sicherheitseinbehalte oder Skonti.

Diese und andere Erweiterungen dienen jedoch als Voraussetzung für eine Automatisierung von Workflows. Sie lassen sich aber nur relativ langsam und sukzessive realisieren, da an der Weiterentwicklung der E-Rechnungsformate mehrere Gremien beteiligt sind. Deshalb müssen teilweise Übergangslösungen geschaffen werden, wie erst kürzlich für umsatzsteuerrechtliche Pflichtangaben bei Abschlagsrechnungen. Weil entsprechende Datenfelder fehlen, darf einer XRechnung bis Ende 2027 eine PDF-Rechnung mit den eindeutig ausgewiesenen Umsatzsteueranteilen hinzugefügt werden.

Energieberater:innen stellen nicht nur Honorarrechnungen aus oder bekommen Zahlungsforderungen. Sie müssen bei der Planung und Umsetzung energetischer Maßnahmen im Rahmen der Objektüberwachung bei der Abrechnung von Bauleistungen auch digitale Baurechnungen empfangen und prüfen. Trotz der oben genannten Unzulänglichkeiten können mithilfe der Extensions XRechnung – einer Ergänzung des XRechnungs-Standards um weitere Datenfelder und Funktionalitäten – auch komplexere Rechnungsarten, wie Baurechnungen als XRechnung abgebildet und geprüft werden. So können etwa Rechnungsmengen bis auf Positionsebene mit Unterpositionen berücksichtigt werden.

Sollen die einzelnen Rechnungspositionen zusätzlich auf Basis von Aufmaßen detailliert geprüft werden, können zusätzlich XML-Anhänge – zum Beispiel DA11, GAEB X89B, X31 – als rechnungsbegründende Unterlagen eingebettet werden. Das gilt auch für andere in der Rechnungsprüfung relevanten Informationen, wie Lieferscheine, Pläne oder Rapportzettel (siehe auch https://t1p.de/geb250161). Mit der Berücksichtigung des E-Rechnungsstandards und der Umsetzung bauspezifischer Anforderungen stehen viele Hersteller von in die Baurechnungsprüfung involvierten AVA-Programmen für die Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung allerdings noch am Anfang.

Wann kommt die „automatische Rechnungsprüfung“?

Angetreten ist der neue E-Rechnungsstandard mit dem Anspruch, Rechnungsprozesse zu automatisieren, zu denen auch die langwierige Rechnungskorrektur gehört. Während die formale und teilweise auch inhaltliche Prüfung in vielen Branchen schon Standard ist, steht die Baubranche noch am Anfang – wegen der beteiligten Werkzeuge und Standards, aber auch wegen der vielen komplexen Zusammenhänge und Abhängigkeiten bei der Realisierung und Abrechnung von Bauvorhaben.

Da es immer strittige Positionen, Mengen und Leistungen gibt, wird es auch keine vollautomatisierte digitale Rechnungsprüfung geben und die menschenlesbare und prüfbare Baurechnung wird weiterhin ihre Berechtigung behalten. Die Praxis wird mit der Zeit aber vermutlich zur Verbesserung der Automatisierung neue Ansätze bei der Rechnungsprüfung liefern. Bis dahin besteht beispielsweise die Möglichkeit, sich an einem existierenden, bereits vielfach praktizierten Verfahren der „Optimierten Bauabrechnung“ zu orientieren, die schon seit vielen Jahren bei der Deutschen Bahn erfolgreich zum Einsatz kommt.

Dabei wird vor die eigentliche Rechnungsstellung ein Abstimmungsprozess der Mengenermittlung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vorgeschaltet. Konkret übergibt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine digitale Mengenermittlung als DA11-Datei. Diese wird gemeinsam abgestimmt und mit den abgestimmten Mengen wird erst danach die eigentliche Rechnung als XRechnung erstellt (siehe auch https://t1p.de/

geb250162).

Welche Tools sich nutzen lassen

In vielen allgemeinen Buchhaltungsprogrammen sowie den meisten branchenspezifischen Lösungen wie AVA- oder BMSP-Software sind E-Rechnungsfunktionen bereits integriert oder in Vorbereitung – wobei sich der Funktionsumfang aktuell noch erheblich unterscheidet. Einige BMSP-Hersteller ermöglichen das Ausstellen von E-Rechnungen im Format XRechnung oder ZUGFeRD bereits seit 2020, darunter MWM, Projekt Pro, RIB Software, Rossmayer Consulting, Unterm Strich oder Weise Software.

Diese schon früh in die Thematik eingestiegenen Hersteller offerieren teilweise auch Funktionen für den Empfang, die Visualisierung, Weiterbearbeitung und Archivierung von XRechnungen und/oder ZUGFeRD-Rechnungen. Unterschiedlich unterstützt werden auch bestimmte Rechnungsarten wie Teil-, Abschlags- oder Schlussrechnungen, Anhänge, Rechnungsprüfungen oder eine GoBD-konforme Ablage und Archivierung.

Wer den Funktionsumfang einer AVA- oder BMSP-Software nicht benötigt, sondern lediglich Rechnungs-Grundfunktionen und bisher Excel oder Word verwendet hat, kann kostengünstige Basislösungen abonnieren, zum Beispiel Easybill, Lexoffice, Sevdesk oder Wiso Mein Büro Rechnungen, oder kaufen, beispielsweise E-Rechnung von Weise Software, oder kostenfreie Internetportale nutzen, unter anderem b2brouter, PDF24 oder XRechnung-Erstellen. Wer E-Rechnungen lediglich betrachten oder validieren will, findet in der Übersicht https://t1p.de/geb250163 des Bundesverbands Software und Digitalisierung im Bauwesen eine passende Lösung.

Fazit

Der 1. Januar 2025 ist zwar ein wichtiges Datum, aber kein Grund zur Panik. Schließlich hat der Gesetzgeber bis Ende 2027 einige Übergangsregelungen vorgesehen. Dennoch sollten Gebäudeenergieberater:innen – auch aufgrund der vielen Vorteile von E-Rechnungen – zeitnah die Vorgaben umsetzen und ihre bestehenden Werkzeuge auf Tauglichkeit prüfen. Beachten sollte sie allerdings, dass neben der Software meist auch innerbetriebliche Abläufe angepasst werden müssen, um allen gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen – etwa für eine revisionssichere Ablage und Archivierung von E-Rechnungen.

Literatur und weitere Informationen

[1] Veenhuis, W.: Die XRechnung ist da – Prozessoptimierung ist angesagt, aus: DBZ 03/2021, Bauverlag, Gütersloh, https://t1p.de/geb250164

[2] Zentralverband des Deutschen Handwerks (Hrsg.): Praxishilfe Elektronische Rechnungen, Eigenverlag, Berlin, 2023, https://t1p.de/geb250165

[3] Proba, M., Zehlten, U.: Die elektronische Rechnung im Betrieb sicher umsetzen, IHK Darmstadt, Darmstadt 2024, https://t1p.de/geb250166

[4] Anwender, Lösungen, News: www.zugferd-community.net

E-Rechnungsinfos des BMI: www.e-rechnung-bund.de

Forum elektronische Rechnung: www.ferd-net.de

Suche „E-Rechnung“: www.haufe.de

Suche „E-Rechnung“: www.ihk.de

Suche „Elektronische Rechnung“ www.zdh.de

Verb. Elektronische Rechnungen: www.verband-e-rechnung.org

Bild: Bitkom

Pflichtangaben in E-Rechnungen

Für Rechnungen gelten – ob in Papierform oder in elektronischer Form – dieselben Vorgaben. Sie müssen alle in § 14 Abs. 4 UStG (Umsatzsteuergesetz) geforderten Rechnungsangaben enthalten, damit sie vorsteuerabzugsfähig sind:

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Energieberatungmit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/-energieberatung