Die Wärmewende im Gebäudebestand muss deutlich an Fahrt aufnehmen. Mit Wärmepumpen lassen sich Gebäude direkt und effizient mit erneuerbarem Strom beheizen und auch die Warmwasserversorgung sicherstellen. Die Hersteller haben ihre Anlagen inzwischen technisch so weit optimiert, dass sich damit auch Bestandsgebäude mit Heizkörpern als Wärmeübertrager effizient versorgen lassen – das zeigen die Jahre 2022 und 2023, in denen vermehrt Wärmepumpen im Gebäudebestand installiert worden sind.

Lange Zeit galt die Regel: Zuerst die Gebäudehülle vollständig dämmen oder eine Fußbodenheizung einbauen, bevor man in eine Wärmepumpe investiert. Diese Empfehlung stammt noch aus einer Zeit, als der deutsche Strommix von fossilen Kraftwerken dominiert wurde und die Treibhausgasemissionen entsprechend hoch waren. Doch mittlerweile ist der Strommix deutlich erneuerbarer und CO₂-ärmer geworden. Zudem stagniert die Sanierungsrate, sodass die Zeit nicht mehr reicht, um bis 2045 alle Gebäude nach der bisherigen Philosophie – erst Hülle, dann Heizkeller – zu sanieren.

Forschungsprojekt Wärmepumpenpraxis

Aber wie sieht die Praxis aus? Welchen energetischen Zustand haben Bestandsgebäude, in die Wärmepumpen eingebaut werden? Welche Gründe gab es für den Umstieg und wie hoch sind die Kosten?

Diesen Fragen geht das Forschungsprojekt „Wärmepumpen-Praxis im hessischen Wohngebäudebestand“ auf den Grund, das vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen gefördert wird. In dem vom Institut Wohnen und Umwelt (IWU) durchgeführten Projekt untersuchten die Autoren dieses Artikels in einer Feldphase, wie effizient Wärmepumpen schon jetzt in älteren Bestandsgebäuden betrieben werden. In einer vorausgehenden Projektphase wurde anhand von Berechnungen untersucht, welche Möglichkeiten es für den Einsatz von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden gibt – über die Ergebnisse wurde in GEB 03-2024 („Das Eine geht nicht ohne das Andere“, S. 8) berichtet und es gab dazu einen Zwischenbericht.

Für die Feldphase des Forschungsprojektes wurden über die Medien zunächst Gebäude mit Baujahr vor 1994 gesucht, die möglichst un- oder teilsaniert sind und mit einer Wärmepumpe beheizt werden. Die Wärmepumpe sollte möglichst nicht älter als vier Jahre sein. Zwischen Februar und Dezember 2023 fanden insgesamt 71 Ortstermine statt, bei denen alle verfügbaren Daten zur Wärmepumpe inklusive der Reglereinstellungen sowie des Sanierungsstands des Gebäudes mit einem einfachen Fragebogen ermittelt wurden. Die Angaben zu Kosten wurden, soweit verfügbar, gesondert erfasst und ausgewertet.

Aus den 71 Ortsterminen resultierten 48 teilnehmende Gebäude, deren Eigentümer regelmäßig die für eine Auswertung der Wärmepumpeneffizienz benötigten Verbrauchsdaten notieren und quartalsweise übermitteln. Diese Ergebnisse sollen später in einem weiteren GEB-Artikel veröffentlicht werden.

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

48 Gebäude nehmen an der Feldphase teil

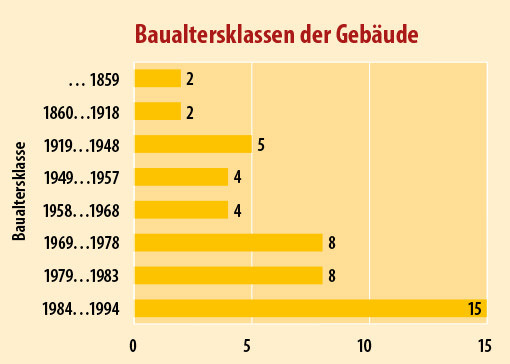

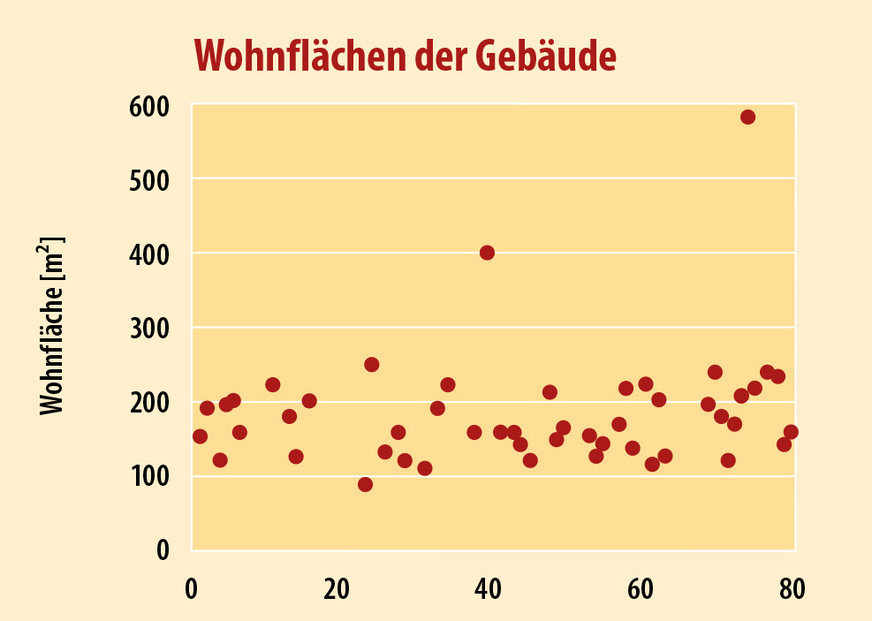

Ungefähr die Hälfte der an der Feldphase teilnehmenden 48 Gebäude wurden nach 1979 gebaut und mussten somit die Vorgaben der 1. Wärmeschutzverordnung einhalten (Abb. 2). Die mittlere Wohnfläche der Ein- und Zweifamilienhäuser liegt bei 174 Quadratmeter, das einzige Mehrfamilienhaus unter den Gebäuden wurde dabei nicht berücksichtigt (Abb. 3).

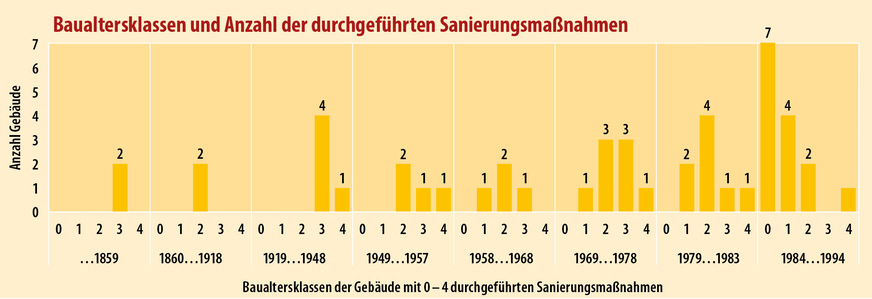

Die energetischen Qualitäten der Gebäude respektive deren Wärmeschutz sind sehr unterschiedlich: Neben nicht beziehungsweise wenig sanierten Gebäuden, denen das Hauptinteresse galt, wurden auch einige Gebäude in das Projekt aufgenommen, die bereits umfassender saniert worden sind (Abb. 4). Gut zu erkennen ist, dass bei neueren Baualtersklassen häufiger nur eine oder zwei Einzelmaßnahmen durchgeführt wurden und ab der Baualtersklasse ab 1984 die Hälfte der Häuser auch ohne nachträglich gedämmte Gebäudehülle mit einer Wärmepumpe beheizt werden.

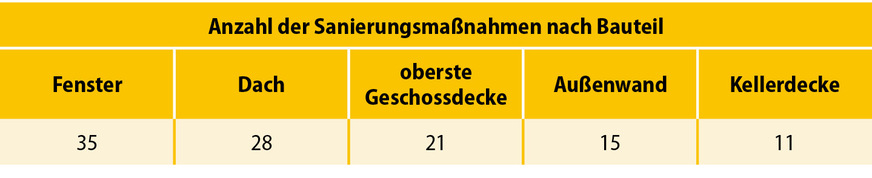

In 35 Gebäuden gab es einen Fenstertausch, gefolgt von 28 Gebäuden, bei denen das Dach und/oder die oberste Geschossdecke saniert wurden. Die aufwendige Außenwanddämmung nahmen jedoch nur 15 Eigentümer auf sich und nur bei elf Gebäuden wurde die Kellerdecke gedämmt (Abb. 5).

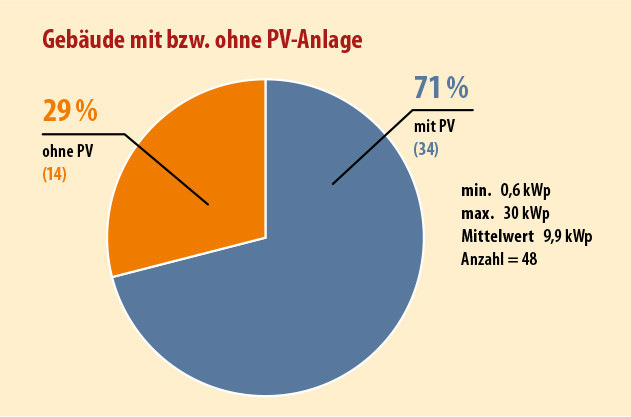

Bei 34 Gebäuden waren bereits Photovoltaikanlagen installiert, die im Mittel eine Nennleistung von 9,9 Kilowatt aufweisen – die kleinste Anlage hatte 0,6 Kilowatt, die größte 30 Kilowatt. Immerhin 30 PV-Anlagen verfügen über eine Nennleistung von über sieben Kilowatt, sodass von einem merklichen Beitrag zur Wärmeversorgung auszugehen ist (Abb. 6).

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Wärmepumpenvarianten und Heizkörpertausch

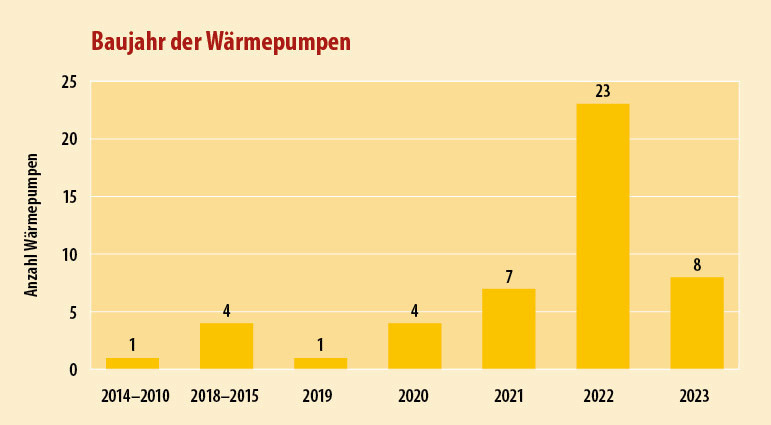

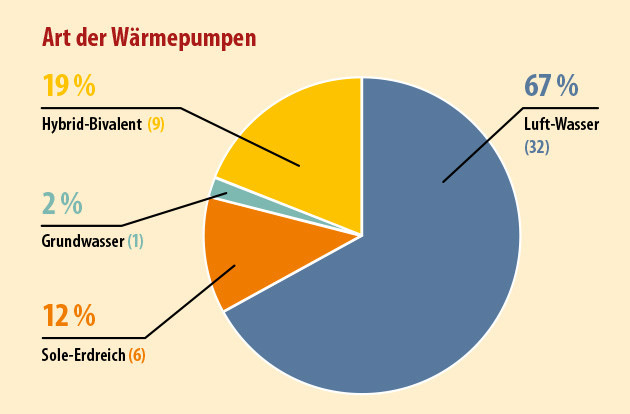

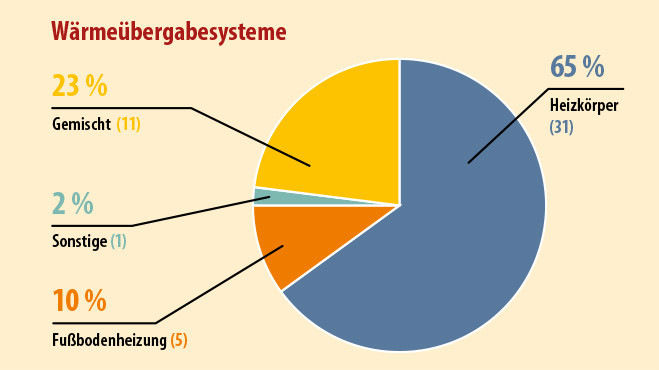

Die Installation der Wärmepumpen erfolgte mehrheitlich in den Jahren 2021 bis 2023 – die Geräte entsprechen insofern dem aktuellen Stand der Technik (Abb. 8). Die Mehrzahl der Wärmepumpen (32 Stück, das entspricht 67 Prozent) sind monoenergetische beziehungsweise monovalente Luft/Wasser-Wärmepumpen, gefolgt von neun bivalenten Wärmepumpenanlagen (19 Prozent) mit Kessel, die ebenfalls alle mit einer Luft/Wasser-Wärmepumpe arbeiten (Abb. 9). Die Wärmeübergabe in den Räumen erfolgt bei 31 Gebäuden mit Heizkörpern. In elf Gebäuden sind Heizkörper und Fußbodenheizung installiert, bei denen jedoch die Heizkörperkreise die Vorlauftemperatur maßgeblich bestimmen. Fünf Gebäude haben eine Fußbodenheizung und eines eine kombinierte Decken-Fußbodenheizung (Abb. 11).

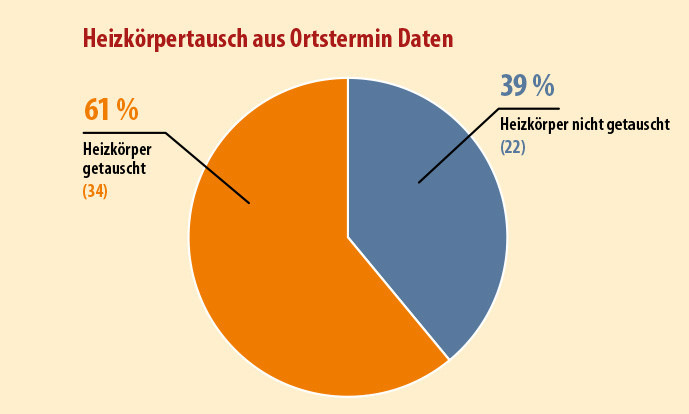

Bei Wärmepumpen beeinflusst die Art der Wärmeübergabe entscheidend die Effizienz: Je größer die Wärmeabgabefläche, desto niedrigere Vorlauftemperaturen werden benötigt und desto effizienter kann die Wärmepumpe arbeiten. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Frage, bei wie vielen Gebäuden des Feldtests die Heizkörper im Zuge des Wärmepumpeneinbaus getauscht wurden. Hierzu wurden auch jene Gebäude einbezogen, die später nicht in die Auswertung der Energieeffizienz eingeflossen sind. Von 56 Gebäuden mit Heizkörpern wurden bei 34 ein oder mehrere Heizkörper ausgetauscht, bei 22 Gebäuden waren die Heizkörper schon ausreichend dimensioniert für den Wärmepumpenbetrieb, sodass keine Heizkörper getauscht worden waren (Abb. 12).

Gebäudehülle und Wärmepumpendimensionierung

Um zu untersuchen, ob es einfache Richtwerte gibt, anhand derer sich bestimmen lässt, ob Heizkörper getauscht werden müssen oder nicht, wurden die Gebäude mit dem Energieprofil XL Tool (Energiebilanz-Berechnung nach dem TABULA-Verfahren) energetisch bewertet und Querauswertungen mit den berechneten Kennwerten der Gebäude durchgeführt [1].

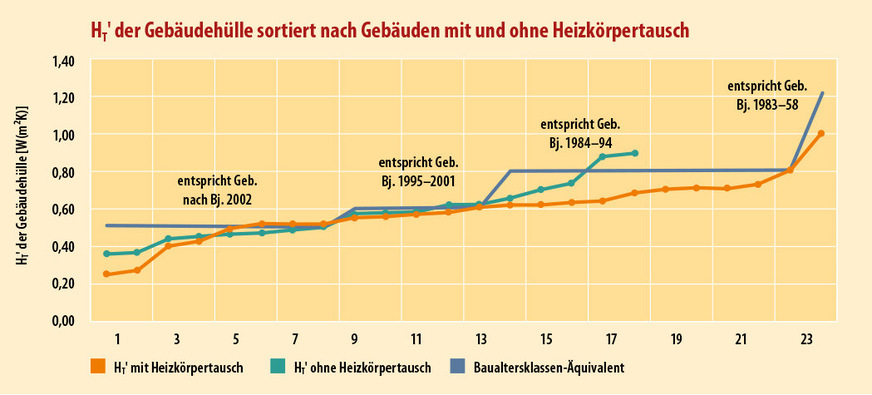

Ein möglicher Parameter, der auch bei der Energieberatung regelmäßig ermittelt wird, ist der HT’-Wert, der den Transmissionswärmeverlust durch die Gebäudehülle beschreibt. In Abb. 13 sind die rechnerisch ermittelten HT’-Werte jeweils für Gebäude mit und ohne Heizkörpertausch aufsteigend aufgereiht. Zudem wurden aus der Deutschen Wohngebäudetypologie [2] grobe HT’-Bereiche für typische Vertreter der einzelnen Baualtersklassen abgeleitet (im damaligen Neubauzustand, das heißt ohne nachträgliche Modernisierungen.

Abb. 13 zeigt, dass die Gebäudehülle fast aller untersuchten Gebäude dem Zustand eines Gebäudes mit Baujahr 1984 bis 1994 oder besser entspricht (!). Die Gebäude mit und ohne Heizkörpertausch sind im Diagramm getrennt aufgeführt. Eine Unterscheidung oder Grenze, ab wann ein Heizkörpertausch nötig ist, lässt sich allein daraus jedoch nicht ableiten. Eine ähnliche Auswertung erfolgte auch für den spezifischen Wärmebedarf der Gebäude: Auch hier ist keine Unterscheidung beziehungsweise Abgrenzung möglich.

Ebensowenig geben die HT’-Werte der teilnehmenden Gebäude einen verlässlichen Hinweis darauf, ab welchem Wert Gebäude mit Heizkörpern mit einer Wärmepumpe beheizt werden können. Immerhin zeigen die Beispiele aus dem Feldtest, dass Gebäude mit einem HT’-Wert von etwa 0,9 W/(m²K) und weniger häufig für eine Wärmepumpenheizung geeignet sind.

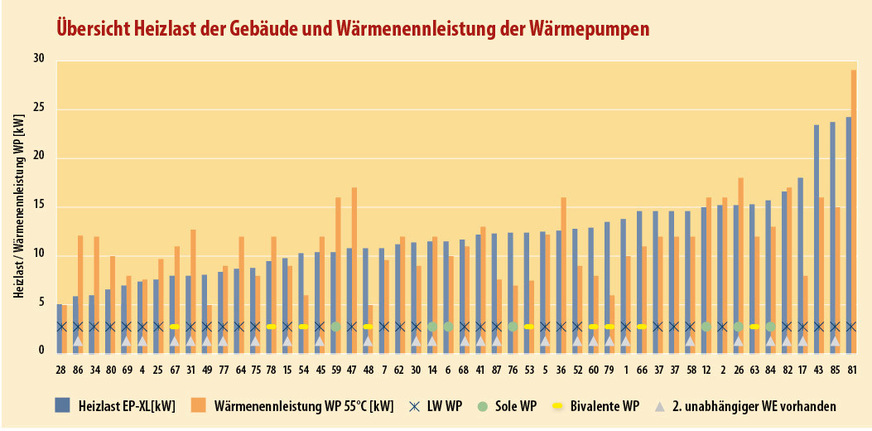

Aus den Gebäudedaten wurde auch die Heizlast der Gebäude abgeschätzt und mit den Wärmenennleistungen aus der Liste der förderfähigen Wärmepumpen bei 55 °C verglichen (Abb. 14). Es fällt auf, dass gerade bei kleinen Heizlasten vermehrt Wärmepumpen mit offenbar deutlich zu großen Heizleistungen installiert wurden, während umgekehrt bei größeren Heizlasten die Wärmepumpenleistung eher tendenziell zu klein erscheint.

Bei den Teilnehmern beziehungsweise bei deren Befragung wurden keine Gebäude genannt, bei denen die Heizleistung der Wärmepumpen nicht ausreichte, um das Gebäude zu beheizen. Wenn bei einigen wenigen Teilnehmern gewünschte Temperaturen nicht erreicht wurden, bezog sich dies nur auf einzelne Räume, sodass dieses Problem vermutlich durch eine Anpassung der Hydraulik oder durch einen Heizkörpertausch gelöst werden kann.

Tipp: Bei den Gebäuden, die ohnehin einen zweiten unabhängigen Wärmeerzeuger wie einen Kaminofen haben, der auch genutzt wird, sollte dieser bei der Wärmepumpenauslegung berücksichtigt werden. Dadurch können kleinere Wärmepumpen mit geringeren Anschaffungskosten gewählt werden, die mit langen Laufzeiten effizienter und verschleißärmer betrieben werden können. Für die wenigen wirklich kalten Tage kann der Kaminofen die Wärmepumpe unterstützen.

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Betrachtung der bivalenten Wärmepumpen

Die Leistungen der Kessel bei den bivalenten Systemen (oranges Rechteck in Abb. 14) liegen zwischen 15 und 25 kW. Diese genügen bei allen Gebäuden, um diese auch alleine zu beheizen. In zwei Fällen (Gebäude 67 und 78) reicht alleine schon die Wärmepumpenleistung aus, um die Gebäude zu beheizen. Nur in zwei Fällen (Gebäude 48 und 79) ist die Leistung der Wärmepumpe geringer als die Hälfte der benötigten Heizlast der Gebäude.

Nach § 71h GEG, würden Wärmepumpen in bivalenten Systemen mit einer Wärmeleistung von 30 % bei paralleler oder 40 % bei alternativer Betriebsweise ausreichen, um die Maßgabe von 65 % erneuerbarer Wärmeerzeugung zu erreichen. Die kleinste bivalente Wärmepumpe würde diese Maßgabe mit 44 % erreichen.

Quelle: Institut Wohnen und Umwelt

Zusammenfassung und Ausblick auf Teil 2 des Artikels

Die im Zuge der Forschungsarbeit untersuchten 48 Ein- und Zweifamilienhäuser, die mit Wärmepumpen der neusten Generation beheizt werden, bilden alle vorzufindenden Baualtersklassen ab und weisen ganz unterschiedliche Sanierungszustände auf. Unsanierte Gebäude, die mit Heizkörpern und Luft/Wasser-Wärmepumpe beheizt werden, entstammen der Baualtersklasse 1984 bis 1994. Von den sieben gänzlich unsanierten Gebäuden werden zwei Gebäude mit Luft/Wasser-Wärmepumpen und ausschließlich mit Heizkörpern beheizt. Bei allen Gebäuden vor 1984 wurde im Laufe der Zeit das eine oder andere Bauteil erneuert oder es erfolgten Um-, Aus- oder Anbauten, in deren Zuge auch Bauteile gedämmt worden sind. Am häufigsten wurden Fenster erneuert beziehungsweise getauscht.

Die HT’-Werte der untersuchten Gebäude, die mit Heizkörper beheizt werden, liegen grob vereinfacht in etwa auf dem Niveau der 2. Wärmeschutzverordnung, also bei ungefähr 0,9 W/m²K. Solche Bestandsgebäude eignen sich offenbar häufig für eine Wärmepumpenheizung mit Heizkörpern als Wärmeübertrager – unabhängig vom ursprünglichen Baujahr.

Im zweiten Teil des Artikels, der im kommenden GEB erscheint, werden die Investitionskosten für die Nachrüstung der Wärmepumpen ausgewertet und die Kosten für einzelne Kategorien wie zum Beispiel Heizkörpertausch oder Geräteaufstellung aufgeschlüsselt. Die Autoren gehen auch auf die Kostenentwicklung der vergangenen Jahre ein und analysieren die Ergebnisse der Teilnehmerbefragung zu Motivation, Erfahrungen und Zufriedenheit mit den Wärmepumpen.■

Literatur und Quellen

[1] Loga, Tobias, EnergieProfil-XL, Excel Tool, entwickelt im Projekt MOBASY, Modellierung der Bandbreiten und systematischen Abhängigkeiten des Energieverbrauchs zur Anwendung im Verbrauchscontrolling von Wohngebäudebeständen, Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt, 2023: https://t1p.de/GEB250220

[2] Loga, Tobias, et al.: Deutsche Wohngebäudetypologie - Beispielhafte Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von typischen Wohngebäuden, Institut Wohnen und Umwelt, 2015: G https://t1p.de/GEB250221

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Bild: Institut Wohnen und Umwelt

Kurz und knackig

Der zweiteilige Artikel fasst die Ergebnisse des vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen geförderten Forschungsprojekts „Wärmeversorgung von Bestandsgebäuden mit Wärmepumpen“ zusammen. Im ersten Teil werden die Grundlagen für den Feldtest erörtert, also welche Gebäude daran teilgenommen haben, welches Baualter und welchen Sanierungszustand sie aufweisen.

Die Autoren beschreiben, welche Wärmepumpen in den 48 Gebäuden installiert sind und wie die Wärmeübertragung erfolgt. Der erste Teil schließt mit Erkenntnissen über den Zusammenhang von Heizkörpertausch und Transmissionswärmeverlust. Im nächsten GEB werden die Investitionskosten für die Nachrüstung ausgewertet und die Kosten beispielsweise für Heizkörpertausch oder Geräteaufstellung aufgeschlüsselt.

GEB Podcast Gebäudewende

Hören Sie zum Thema auch unseren Podcast #30, Wärmepumpen im Bestand

gebauedewende.podigee.io/30-waermepumpen-im--bestand