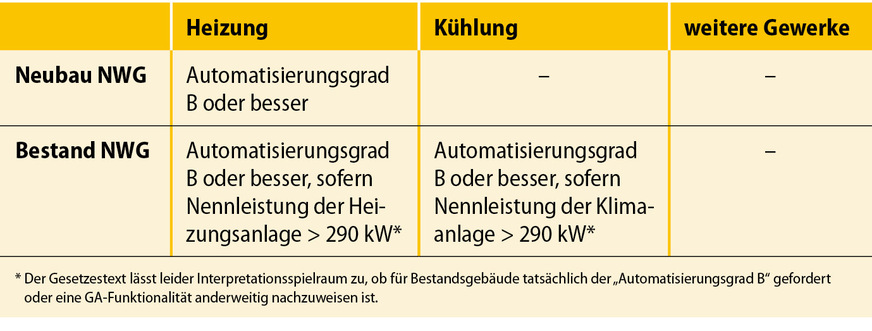

Die Aufregung und die leidenschaftlichen Diskussionen um die 65-Prozent-Regel, die das novellierte Gebäudeenergiegesetz (GEG) seit diesem Jahr in deutlich abgeschwächter Form mit vielen Ausnahmen und Übergangsfristen einfordert, haben den Blick auf eine ganz andere Pflicht verstellt: Nämlich die in § 71a genannte Anforderung, für neu zu errichtende Nichtwohngebäude ein Gebäudeautomationssystem (GA) des Automatisierungsgrads B oder besser vorzusehen (siehe Infokasten). Überdies müssen Heizungs- und Klimaanlagen mit mehr als 290 Kilowatt Leistung in bestehenden Nichtwohngebäuden bis Ende 2024 entsprechend nachgerüstet werden.

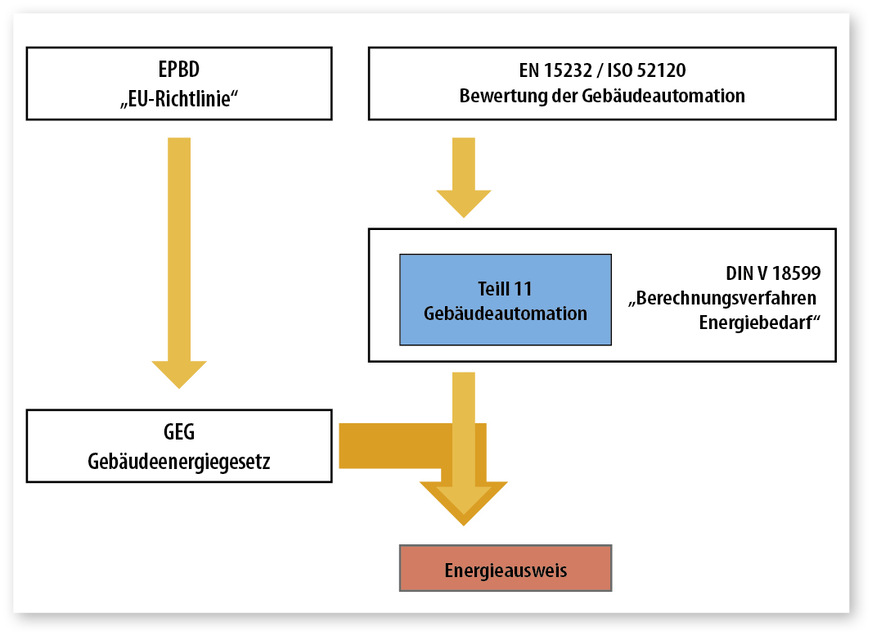

Damit erfüllt das GEG eine Forderung der EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, der sogenannten Energy Perfomance of Buildings Directive, kurz EPBD. Demnach soll laut dem im Dezember 2021 veröffentlichten überarbeiteten Entwurf vor allem für Nichtwohngebäude die Gebäudeautomation (GA) Pflichtbestandteil werden.

Die gesetzlichen Anforderungen im Detail

Grundlage für GEG-Anforderungen ist die EU-Richtlinie EPBD 2018, die weitaus mehr Anforderungen an die Gebäudeautomation enthält als der derzeitige Gesetzestext im GEG. So fordert die EPBD zum Beispiel einen SRI (Smart Readiness Indicator), aber auch die Automation weiterer Gewerke zusätzlich zu Heizung und Kühlung. Es ist also davon auszugehen, dass in absehbarer Zeit weitere Forderungen der EPDB hinsichtlich Gebäudeautomation in das GEG einfließen, getreu der Maßgabe, EU-Richtlinien in nationales Recht umzusetzen.

Im GEG stellt bereits § 3 Abs. 29a klar, dass die Systeme für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung einen „energieeffizienten, wirtschaftlichen und sicheren Betrieb der gebäudetechnischen Systeme sowie die Erleichterung des manuellen Managements unterstützen“. Konkreter wird es in § 71a, der ganz erhebliche Anforderungen an die Gebäudeautomation von Nichtwohnungsbauten stellt. Zum einen müssen diese Gebäudetypen gemäß DIN V 18599, Teil 11 den Automatisierungsgrad B oder besser erreichen. Dass es hierbei nicht nur um Kinkerlitzchen geht, zeigt die Forderung, dass die Inbetriebnahme einer Automation für die Heizung oder die Kühlung eine (ganze) Betriebsperiode umfassen muss. Es reicht somit nicht aus, die Automation für die Heizung nur im Sommer und die der Kühlung nur im Winter vorzunehmen. Zudem schließt das eine punktuelle Inbetriebnahme – zum Beispiel innerhalb eines Tages oder einer Woche – aus.

Ein ganz wesentlicher Punkt ist zudem die Forderung nach einer hersteller- und technologieübergreifenden Kommunikation aller (!) gebäudetechnischer Systeme und Anwendungen. Diese erfordert standardisierte Protokolle, und zwar nicht nur extern, sondern auch intern zwischen den Systemen und Anwendungen! Gemäß § 74a „Betreiberpflicht“ Abs. 3 entfallen Nachweise zur Inspektion von Klimaanlagen beim GA-System mit Effizienzklasse B oder höher. In so einem Fall sind Unterlagen in nachprüfbarer Form vorzulegen.

Insgesamt sind die GEG-Anforderungen an Nichtwohngebäude bislang noch überschaubar, aber es ergeben sich zwei Konsequenzen:

Bild: Institut für Gebäudetechnologie

Gebäudeautomation und DIN EN 15232

Anhand der DIN EN 15232 lässt sich das energetische Einsparpotenzial durch Gebäudeautomation ermitteln. Sie enthält im Wesentlichen eine Checkliste, die die Gewerke Heizung, Kühlung, Lüftung, Beleuchtung, Verschattung und Managementfunktionen systematisch hinterfragt. Zu ihrem Gebrauch ist kein Fachwissen über spezielle Technologien der Automation erforderlich. Je nach dem Ergebnis werden Gebäude einer von vier Gebäudeautomations-Effizienzklassen zugeordnet:

system (GA-System) und Technisches Gebäudemanagement (TGM);

Dazu ein Beispiel für die Beleuchtung eines Nichtwohngebäudes: Wird das Licht mit manuell bedienbaren Lichtschaltern ein- und ausgeschaltet, erfolgt die Zuordnung in die Effizienzklasse D, denn das Licht bleibt in diesem Fall oft unnötig eingeschaltet. Die Möglichkeit, alle Leuchten über ein zentrales Signal auszuschalten, führt zur GA-Effizienzklasse C. Lässt sich das Licht bedarfsgerecht automatisch ein- und ausschalten, erfolgt die Einstufung in die höchste GA-Effizienzklasse A. Da sich diese Varianten vergleichend durchspielen lassen, kann das energetische Einsparpotenzial unterschiedlicher Automationsgrade bereits in der frühen Planungsphase miteinander verglichen werden.

Derzeit wird die EN 15232 auf weltweite Gültigkeit als ISO 52120 umgestellt. Für die englische Variante ist das bereits geschehen; die deutsche Variante liegt bisher nur im Entwurf vor. Dabei unterscheiden sich beide Normen nur ganz marginal.

Gebäudeautomation und DIN V 18599

Die DIN V 18599 schreibt das grundlegende Bilanzierungsverfahren zur Berechnung des Energiebedarfs in Gebäuden vor und ist somit die Grundlage für die vom Energieausweises erforderlichen Daten. Die Norm besteht aus inzwischen 13 Teilen mit in Summe über 1.000 Seiten. Die Bilanzierungsverfahren sind aufwendige, zum Teil iterative Verfahren und nur mit entsprechenden Berechnungsprogrammen umsetzbar. Ein manuelles Vorgehen, beispielsweise mit einem Tabellen-Berechnungsprogramm wie Excel, ist nicht möglich.

Schon seit der ersten Version der DIN V 18599 wurden die Einflüsse von Gebäudezustand und Anlagentechnik berücksichtigt. Im Dezember 2011 wurden die Aspekte der Gebäudeautomation im Teil 11 zusammengefasst. Die Gliederung der Anforderungen an die Automation entspricht der Struktur der Checkliste der ISO 52120.

Im Vergleich zu den „Original-Tabellen“ der ISO 52120 enthält der Teil 11 der DIN V 18599 nur etwa die Hälfte der Anforderungen. Das ist bedauerlich, da damit der Gebäudeautomation ein Teil seiner Bedeutung verwehrt wird. Aber um es positiv zu formulieren: Immerhin ist die Gebäudeautomation bereits teilweise in der DIN V 18599 enthalten und dürfte in Zukunft ausgeweitet werden. Beim Erstellen von Teil 11 wurden die „GA-Effizienzklassen“ A bis D aus der ISO 52120 als „Automationsgrade“ bezeichnet.

Empfehlungen für Energieberater

Für Energieberater ist wichtig, die Unterschiede beziehungsweise Querbezüge zwischen der Tabelle der DIN V 18599-11 und der ISO 52120 zu verstehen, da sich die Anforderungen des GEG an die Automation „nur“ auf die DIN V 18599 beziehen. Das gilt auch hinsichtlich der Förderfähigkeit über die Bundesförderung für effiziente Gebäude – auch hier gibt die DIN V 18599-11 den Ton an. In Summe gelten damit folgende Empfehlungen:

Überprüfung und Ahndung bei Nichterfüllung

Das Klären der gesetzlichen Anforderungen ist das Eine – die Überprüfung und Einhaltung der Vorschriften das Andere. Eine belastbare Aussage dazu ist schwierig, aber es zeichnen sich zumindest die folgenden denkbaren Szenarien für Neubau und Bestand ab – natürlich unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Bei Neubauten liegt das Risiko auf der Hand, dass ein Bauherr oder Investor nach der Übergabe eine Untererfüllung anmahnt und eine Nacherfüllung – ohne Mehrkosten – fordert. Sollten die Anforderungen bereits zur Planung vernachlässigt worden sein, wird ein Sachverständiger im Fall eines gerichtlichen Streitverfahren dies als Ursache feststellen und die Nacherfüllungskosten könnten zulasten des Planers gehen.

Bei einem Bestandsgebäude erscheint es derzeit unwahrscheinlich, dass Ordnungs- oder Bauämter sämtliche Bestandsgebäude überprüfen. Hier ergibt sich also die Frage, wann und wie die verantwortlichen Stellen das angehen. Sollte beim Bestandsgebäude eine Renovierung im Heizungs- oder Kühlbereich durchgeführt worden sein – beispielsweise der Tausch eines Ölkessels gegen eine Wärmepumpe – könnte das gleiche Szenario wie bei der Neubaumaßnahme auftreten. Nach Abschluss der Sanierung könnte ein Auftraggeber also reklamieren, dass die gesetzlich verbindlichen Mindestanforderungen nicht eingehalten wurden.

Letztlich bleibt abzuwarten, wie die gesetzlichen Anforderungen in der Praxis umgesetzt, kontrolliert und geahndet werden. Projektbeteiligte sind aber gut beraten, sich bereits im Vorfeld Gedanken dazu zu machen. Es erscheint daher ratsam, die Automationsmaßnahmen bereits zu Projektbeginn zu klären (HOAI Leistungsphase 1). Wenn zu diesem Zeitpunkt nicht nur aufgeführt wird, was automatisiert wird, sondern auch was nicht, dann sollten zumindest die Aspekte mit „juristischem Interpretationsspielraum“ kein Risiko für jegliche Verärgerung oder gerichtliche Streitigkeit sein.

Zu weiten Teilen stammen die Inhalte dieses Artikels aus dem Whitepaper „Die gesetzlichen Anforderungen des GEG 2024 an die Gebäudeautomation“ (Version 01e, 17.2.2024) von Prof. Dr. Michael Krödel. Download: https://www.igt-institut.de/geg/

Bild: IGT Institut für Gebäudetechnologie

Anforderungen des Automationsgrades B

Für den Automatisierungsgrad B in den Bereichen Heizung und Kühlung sind in DIN V 18599, Teil 11, folgende wesentlichen Punkte aufgeführt:

Raumtemperaturregelung mit Kommunikation: Die Stelleinrichtungen müssen elektronisch geregelt werden und kommunikativ miteinander verbunden sein. Diese Verbindung muss dabei das Verteilnetz sowie den Wärme- bzw. Kälteerzeuger einschließen.

Bedarfsgeführte Vorlauftemperatur: Diese Anforderung schließt den konkreten Wärme- und Kältebedarf in den Räumen ein. Eine rein witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung, basierend auf der Außentemperatur, reicht explizit nicht aus.

Umwälzpumpen: Diese müssen mindestens differenzdruckgeregelt betrieben werden, was wohl in den meisten Fällen über entsprechende Pumpen geschieht. Alternativ sind Drucksensoren in den Vorlauf- und Rücklaufkreisen sowie eine Anbindung an eine externe Steuerung möglich.

Wärme- bzw. Kälteerzeugung: Diese muss auf Basis einer „Raumtemperaturaufschaltung“ erfolgen. Demzufolge muss die konkrete Heiz- bzw. Kühllast aus den Räumen an den Erzeuger gemeldet werden, damit sich dieser entsprechend anpassen kann.

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Gebäudeenergiegesetz mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/-gebaeudeenergiegesetz-geg