Für die energetische Bewertung von Gebäuden steht mit der DIN V/TS 18599 ein standardisiertes Bilanzierungsverfahren zur Verfügung, das im Gebäudeenergiegesetz (GEG) mittlerweile als alleinige Bewertungsmethode zugrunde gelegt wird. Insbesondere die zonenweise Ermittlung der Hüllflächen ist in der Regel mit einem erheblichen Zeitaufwand verbunden. Dabei erfolgt zunächst eine Unterteilung des Gebäudes in die unterschiedlichen Zonen, je nach Nutzung sowie Konditionierung (etwa: Verkehrsfläche, Büro mit Kühlung, Büro ohne Kühlung, ...). Anschließend werden für jede Zone die begrenzenden Bauteilflächen der wärmeübertragenden Umfassungsfläche eines Gebäudes ermittelt.

Um den Bewertungsaufwand möglichst gering und kosteneffizient zu halten, stehen verschiedene Vereinfachungen für die Hüllflächenermittlung zur Verfügung, wie das vereinfachte Verfahren nach DIN V 18599-1, Anhang D [1], oder das in der luxemburgischen Verordnung zur Gesamtenergieeffizienz von Nichtwohngebäuden beschriebene [2]. Im Gebäudeenergiegesetz (GEG) [3] wird ein vereinfachtes Berechnungsverfahren für zu errichtende Nichtwohngebäude mit einem Ein-Zonen-Modell beschrieben. Eine Weiterentwicklung des Ein-Zonen-Modells [4] schlägt ein zonenflächengewichtetes Mischprofil vor.

Diese Vereinfachungen können einerseits zu einer erheblichen Zeitersparnis führen, beeinflussen andererseits jedoch durch einen gröberen Abstraktionsgrad die Ergebnisgenauigkeit. Im Rahmen einer Studie am Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) wurden die unterschiedlichen Verfahren an realen Nichtwohngebäuden hinsichtlich ihrer Genauigkeit untersucht. Die Resultate werden in einem zweiteiligen Beitrag vorgestellt und bewertet. Im hier vorliegenden ersten Teil werden die Verfahren für die vereinfachte Hüllflächenermittlung beschrieben und Ergebnisse zum Verfahrensvergleich präsentiert.

Stand der Technik

Die DIN V/TS 18599 ist die zentrale Norm für die Erstellung öffentlich-rechtlicher Nachweise und für die Ausstellung von Energieausweisen. Sie bietet ein umfassendes Regelwerk zur Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs von Gebäuden. Dabei werden alle relevanten Energieströme sowie deren Wechselwirkungen zwischen Anlagentechnik, Gebäudehülle und Nutzung innerhalb der Betriebsphase berücksichtigt. Die Methodik der Norm ist für Wohn- und Nichtwohngebäude sowie für Neubauten und Bestandsgebäude anwendbar. Neben ihrer Funktion für gesetzlich vorgeschriebene Nachweise im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) hat sie auch eine hohe Bedeutung für die Energieberatung, da sie auch eine Abbildung der tatsächlichen Nutzungsrandbedingungen im individuellen Projekt erlaubt.

Im Rahmen der energetischen Bewertung erfolgt, siehe oben, eine Unterteilung des Gebäudes in verschiedene Zonen, ein Prozess, der als Zonierung bezeichnet wird. Diese Zonierung dient dazu, Bereiche mit gleichen und/oder ähnlichen Nutzungsanforderungen sowie vergleichbaren Wärmesenken und -quellen zusammenzufassen, um homogene Berechnungszonen zu bilden. In Teil 10 der DIN V 18599 werden Randbedingungen für unterschiedliche Nutzungen definiert, die sogenannten Nutzungsprofile, die Parameter wie Nutzungs- und Betriebszeiten, Solltemperaturen oder interne Wärmequellen umfassen.

Einen wesentlichen Bestandteil der Wärmesenken in der Energiebilanz einer Zone stellen die transmissionsbedingten Wärmeverluste über die wärmeübertragende Umfassungsfläche dar. Die Ermittlung dieser Bauteilflächen ist in der Regel mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. So müssen zonenweise in Abhängigkeit der horizontal und vertikal angrenzenden Bereiche die Bezugsmaße definiert, die Maßketten ausgelesen und die Bauteilflächen und Volumina bestimmt werden.

Gemäß Teil 1 der DIN V 18599 ist beispielsweise bei Innenbauteilen zwischen einer thermisch konditionierten und einer nicht konditionierten Zone das Außenmaß der thermisch konditionierten Zone zu verwenden, während bei Innenbauteilen zwischen zwei thermisch konditionierten Zonen das Achsmaß angesetzt werden soll. Insbesondere bei vielen oder kleinteiligen Zonen, deren einzelne Bereiche nicht in räumlichem Zusammenhang stehen, ergibt sich so ein erheblicher Bearbeitungsaufwand.

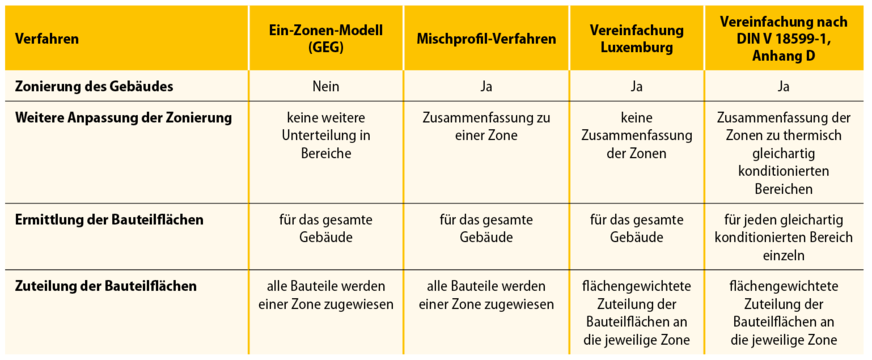

Um diesen Aufwand möglichst gering zu halten, wurden verschiedene Verfahren zur vereinfachten Hüllflächenermittlung entwickelt. Abb. 1 gibt einen Überblick über die in diesem Artikel behandelten vereinfachten Verfahren. Mit den untersuchten Verfahren kann das vollwertige Berechnungsverfahren der DIN V 18599 angewendet werden. Die Verfahren sind anhand des erforderlichen Arbeitsaufwands in aufsteigender Reihenfolge angeordnet. In der anstehenden Neuveröffentlichung der DIN/TS 18599 werden weitere Vereinfachungen aufgeführt [5].

Ein-Zonen-Modell

Im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Nachweises kann für Nichtwohngebäude ein vereinfachtes Berechnungsverfahren auf Basis eines Ein-Zonen-Modells gemäß § 32 des Gebäudeenergiegesetzes 2024 genutzt werden. Dies bedeutet, dass im Berechnungsmodell alle Zonen zur Hauptnutzungszone zusammengefasst und die Bauteilflächen und technischen Kennwerte orientierungsanhängig als Einheit für das Gesamtgebäude abgebildet werden. Das verwendete Nutzungsprofil orientiert sich an der Hauptnutzung.

Für die Anwendbarkeit des Verfahrens müssen bestimmte Anforderungen erfüllt sein, hinsichtlich der Gebäudenutzung, der Größe der Hauptnutzungsfläche sowie hinsichtlich der Konditionierung: So darf das Verfahren nur bei bestimmten Nutzungen wie zum Beispiel Bürogebäuden angewendet werden, die Hauptnutzungsfläche muss mindestens zwei Drittel der Nettogrundfläche ausmachen und es darf zum Beispiel keine Kühlung geben. Um potenzielle Ungenauigkeiten auszugleichen, soll bei der Anwendung des Ein-Zonen-Modells im Nachweisverfahren gemäß GEG 2024 ein Malus von zehn Prozent auf den Jahresprimärenergiebedarf des Referenzgebäudes berücksichtigt werden [3].

Mischprofil-Verfahren

Eine Weiterentwicklung des Ein-Zonen-Modells stellt das sogenannte Mischprofil-Verfahren dar. Die Gebäudehülle wird hierbei analog zum Ein-Zonen-Modell erfasst, indem die gesamte Gebäudehülle als eine Einheit betrachtet wird. Anschließend wird für diese einzelne Zone ein Mischprofil erstellt, welches die unterschiedlichen zonenweisen Nutzungsanforderungen nach DIN V 18599, Teil 10 gemäß ihrem Flächenanteil an der Nettoraumfläche gewichtet [4].

Im Gegensatz zum Ein-Zonen-Modell ist beim Mischprofil-Verfahren eine vorherige Zonierung erforderlich, um die Flächenanteile der einzelnen Nutzungsbereiche zu ermitteln. Da jedoch keine räumliche Zuordnung der Nutzungsbereiche erforderlich ist, können die Nettogrundflächen anhand von Raumbüchern ermittelt werden. Der zusätzliche Zeitaufwand ist somit eher gering. Das Mischprofil-Verfahren ist offiziell nicht für die Nachweisführung zulässig, kann allerdings für die Energieberatung genutzt werden.

Vereinfachtes luxemburgisches Verfahren

Beim vereinfachten luxemburgischen Verfahren wird die Gebäudehülle für das Gesamtgebäude ebenfalls als Ein-Zonen-Modell erfasst, während die energetische Bilanzierung im Mehr-Zonen-Modell erfolgt.

Die thermische Gebäudehülle wird zunächst auf Gesamtgebäudeebene ermittelt und anschließend flächengewichtet anhand der Nettogrundfläche den jeweiligen Zonen zugewiesen. Diese Zuweisung erfolgt sowohl für die Flächenanteile der Gebäudehülle als auch für die zugehörigen technischen Kenngrößen der Bauteile.

Unterschieden werden dabei die Bauteilkategorien Außenwand, Dach, Fußboden und Fenster. Dabei werden nur die Fensterflächen differenziert nach der Orientierung erfasst. Im erweiterten luxemburgischen Verfahren wird bei der Verteilung der Bauteildaten auf die Zonen zusätzlich auch das Vorkommen der Bauteilkategorie in der jeweiligen Zone berücksichtigt [6].

Vereinfachtes Verfahren nach DIN V 18599-1

Im vereinfachten Verfahren nach Anhang D der DIN V 18599, Teil 1, wird das Gebäude zuerst in thermisch gleichartig konditionierte Bereiche (nicht thermisch konditioniert, ausschließlich beheizt, ausschließlich gekühlt sowie beheizt und gekühlt) unterteilt. Anschließend werden für jeden Bereich die zugehörigen Bauteilflächen getrennt nach Bauteilart, thermischer Eigenschaft und Temperatur-Korrekturfaktor des angrenzenden Bereichs bestimmt.

Alle opaken Bauteile können zu einer Gesamtfläche zusammengefasst werden, ihr mittlerer U-Wert kann mithilfe ihres gemeinsamen Transmissionswärme-Transferkoeffizienten HT bestimmt werden. Sie können zusammen vereinfacht als „Außenbauteil mit Westorientierung“ im Modell abgebildet werden. Bei transparenten Bauteilen erfolgt die Ermittlung der Bauteilflächen und der flächenanteilig gemittelten technischen Kenngrößen der Verglasung und des Rahmens getrennt nach Orientierung, Typ, Sturz- und Brüstungshöhe sowie Art des Sonnenschutzes [1].

Die Zuweisung der opaken und transparenten Bauteilflächen zu den jeweiligen Zonen erfolgt durch eine einfache Ja-Nein-Abfrage, ob diese Zone ein entsprechendes Bauteil aufweist. Die zuzuweisende Bauteilfläche wird anteilig auf Basis der Nettogrundfläche der jeweiligen Zone im Verhältnis zur Summe aller Zonen, die diese Bauteile enthalten, ermittelt.

Umfasst das zu bewertende Gebäude mehr als einen thermischen Bereich – zum Beispiel gekühlte und nicht gekühlte Bereiche –, sind wie beim detaillierten Verfahren die Bezugsmaße in Abhängigkeit der horizontal und vertikal angrenzenden Bereiche zu ermitteln. Je nach Anordnung der unterschiedlich thermisch konditionierten Bereiche kann dies zu einem erheblichen Zeitaufwand führen, sodass sich kaum eine Zeitersparnis gegenüber dem detaillierten Hüllflächenverfahren ergibt.

Verfahrensvergleich

Im Rahmen einer Studie [7] wurden die oben beschriebenen Vereinfachungen der Hüllflächenermittlung an vier realen Nichtwohngebäuden hinsichtlich ihrer Ergebnisgenauigkeit untersucht. Für die Studie wurden Nichtwohngebäude ausgewählt, die sich in Nutzung, Geometrie und Art der Konditionierung unterscheiden. Als Studienobjekte wurden jeweils ein Bürogebäude, ein Logistikgebäude, ein Schulgebäude und ein Restaurant gewählt und für jedes Verfahren ein eigenes Rechenmodell aufgesetzt. Mit der Software IBP:18599 wurde eine energetische Bewertung vorgenommen und die Ergebnisse einer detaillierten Hüllflächenermittlung gegenübergestellt. Um eine Vergleichbarkeit zwischen den Gebäuden herzustellen, wurde eine einheitliche Referenzausführung definiert. Eine ausführliche Vorstellung der Studienobjekte und der Referenzausführung sowie eine Beschreibung der gewählten Methodik erfolgt im zweiten Teil.

Bild: keko-ka / stock.adobe.com

Ergebnisse

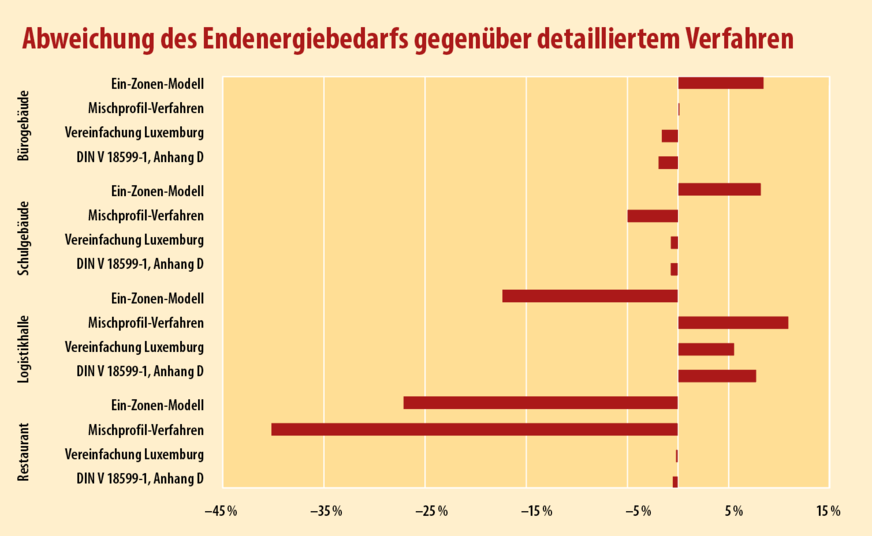

Die Berechnungsergebnisse zeigen abhängig vom gewählten Vereinfachungsverfahren und Anwendungsfall unterschiedlich große Abweichungen in der Ergebnisgenauigkeit des Endenergiebedarfs (Abb. 1). Beim Anwendungsfall Bürogebäude liegen die Abweichungen gegenüber dem detaillierten Verfahren für die meisten Verfahren bei unter zwei Prozent. Einzig der Ansatz mit Ein-Zonen-Modell überschätzt den Endenergiebedarf um acht Prozent. Ein ähnliches Bild ergibt sich für Schulgebäude, wobei hier das Mischprofil-Verfahren zu einer Unterschätzung des Endenergiebedarfs von fünf Prozent führt.

Bei der nur teilweise beheizten Logistikhalle stoßen alle vier Vereinfachungen an ihre Anwendungsgrenzen, wobei die Abweichungen für das vereinfachte luxemburgische Verfahren mit einer Überschätzung des Endenergiebedarfs von fünf und das vereinfachte Verfahren der DIN V 18599 mit acht Prozent Überschätzung moderat ausfallen. Insbesondere das Ein-Zonen-Modell erscheint mit einer Unterschätzung des Endenergiebedarfs um 17 Prozent als wenig geeignet für diesen Gebäudetyp, weshalb es gemäß GEG auch nicht für ihn zulässig ist.

Ein uneinheitliches Bild ergibt sich für das Restaurantgebäude, das einen hohen nutzungsbedingten Luftwechsel im Küchenbereich aufweist. Hier liegen die Abweichungen für das vereinfachte luxemburgische Verfahren und für das vereinfachte Verfahren nach DIN V 18599 bei unter einem Prozent, während die Ansätze mit Ein-Zonen-Modell und Mischprofil den Endenergiebedarf um 27 beziehungsweise 40 Prozent unterschätzen und damit als Vereinfachung für diesen Gebäudetyp nicht geeignet sind.

Zusammenfassung

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das vereinfachte luxemburgische Verfahren und das vereinfachte Verfahren nach DIN V 18599 nur sehr geringe Abweichungen gegenüber einer detaillierten Hüllflächenermittlung aufweisen. Einzig bei Gebäuden mit Zonen, deren Solltemperaturen sich um mehr als vier Grad Kelvin unterscheiden, können die Verfahren den Endenergiebedarf nicht hinreichend genau abschätzen.

Der Ansatz mit Mischprofil zeigt außerdem bei Gebäudezonen mit hohen Luftwechselraten, wie etwa Küchen in Nichtwohngebäuden, erhebliche Ungenauigkeiten. Das Ein-Zonen-Modell führt in allen untersuchten Fällen zu größeren Abweichungen. Dies zeigt, dass dieses Verfahren insbesondere bei stark unterschiedlichen Nutzungsanforderungen innerhalb eines Gebäudes an seine Grenzen stößt.

Ausblick

Im zweiten Teil des Beitrags erfolgt eine vertiefende Analyse der vereinfachten Verfahren. Anhand konkreter Studienobjekte werden der Einfluss zentraler Parameter – wie Gebäudekonditionierung, Klimazone, technische Gebäudeausrüstung und verschiedene Gebäudeausführungen – auf die Ergebnisgenauigkeit untersucht, die Anwendungsbereiche und -grenzen der Verfahren herausgearbeitet und Empfehlungen für Planer und Energieberater für den praktischen Einsatz abgeleitet.

Literatur und Quellen

[1] DIN V 18599-1:2018-09, Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung: Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger. Berlin: Beuth Verlag GmbH; 2018. (ICS 91.120.10; 91.140.01) September 2018

[2] Service Central de Législation, 43, Boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxemburg. Verordnung über die Gesamtenergieeffizienz von Nichtwohngebäuden. Luxemburg: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck; 2010 Oktober 2010

[3] Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme und Kälteerzeugung in Gebäuden, Gebäudeenergiegesetz – GEG 2024

[4] Hoier, A., Erhorn, H.: Weitergehende Vereinfachungen für die Zonierung von Nichtwohngebäuden bei der Erstellung von Energieausweisen sowie im öffentlich-rechtlichen Nachweis nach EnEV, BMVBS-Online-Publikation, Ausgabe 30/2010, ISSN: 1869-9324

[5] Erhorn, H.: Neuausgabe der DIN/TS 18599 „Energetische Bewertung von Gebäuden“, in: Bauphysik-Kalender 2025, Hrsg.: N. A. Fouad, Ernst & Sohn Verlag, Berlin 2025, Ss. 1-22

[6] Lichtmeß, M.: Vereinfachtes Flächenerfassungsmodell für Mehrzonenbilanzen, in: Bauphysik 31, 2009; (3):139–48. doi: 10.1002/bapi.200910019

[7] Müller, D.: Sensitivitätsanalyse zur Genauigkeit und zu den Anwendungsgrenzen des vereinfachten Hüllflächenverfahrens im Vergleich zur zonenweisen Hüllflächenermittlung gemäß DIN V 18599 für Nichtwohngebäude, Masterarbeit, Institut für Akustik und Bauphysik, Universität Stuttgart, 2024

Bild: Fraunhofer IBP

Kurz und knackig

Die detaillierte Hüllflächenberechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V/TS 18599 ist eine komplexe Angelegenheit. In der Praxis der Energieberatung können vereinfachte Berechnungsverfahren Aufwand sparen, jedoch nicht alle im gleichen Maße.