Geothermische Systeme tun sich schwer: Erdgekoppelte Wärmepumpen haben im vergangenen Jahr laut der Statistik des Bundesverbands Wärmepumpen lediglich einen Marktanteil von 18 Prozent erreicht. Dagegen stehen hauptsächlich Luft/Wasser-Wärmepumpen hoch in der Gunst der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das mag auch damit zusammenhängen, dass vermehrt preisattraktive R32-Luft/Wasser-Wärmepumpen in Split-Bauweise in den Markt drängen und damit weniger Motivation besteht, in ein teures Erdwärmesystem zu investieren.

Einen weiteren wesentlichen Grund für die eher zögerliche Akzeptanz oberflächennaher Geothermieanlagen stellt mit Sicherheit das aufwendige und bürokratische Genehmigungsprozedere dar – insbesondere das Bergrecht, dessen Grundlage noch aus dem Mittelalter stammt. Georg Buchholz von der auf Bau-, Planungs- und Energiefragen spezialisierten Kanzlei GGSC beispielsweise schätzt oberflächennahe Erdwärmeprojekte wegen der bergrechtlichen Aspekte in der Genehmigung als aufwendig, ungewohnt und zeitraubend ein.

Verwirrend sei zudem die unterschiedliche Zuordnung der Erdwärmenutzung zum Bergrecht in den einzelnen Bundesländern. So werde der Abstand der Erdwärmesonden zur Grundstücksgrenze von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich interpretiert, was beispielsweise Quartierslösungen erschwere. In manchen Bundesländern werde die oberflächennahe Erdwärme sogar wie ein schürffähiger Bodenschatz behandelt, obwohl keine bergrechtliche Gewinnung im Sinne eines Bergbaubetriebes stattfinde. Buchholz fordert deshalb klare Ausnahmen vom Bergrecht für die oberflächennahe Geothermie bis zu einer Bohrtiefe von 400 Meter.

Andere Fachleute geben jedoch zu bedenken, dass eine zu starke Vereinfachung des Genehmigungsprozederes womöglich den Bestandsschutz von Erdwärmesondenanlagen gefährden könnte. So zeige die Praxis, dass große neue Systeme kleine bestehende Sondenfelder in der Peripherie thermisch beeinflussen, im Extremfall sogar Energie über Grundstücksgrenzen hinweg absaugen können. Dies gelte besonders für Erdwärmesondenanlagen, die ausschließlich zum Heizen bestimmt sind.

Qualität von Erdwärmesonden sichern

Die überbordende Zahl an Forschungsprojekten zur Qualitätssicherung bei Erdwärmesonden lässt sich als Indiz werten, dass die Entwicklung rund um die oberflächennahe Geothermie bei Weitem noch nicht abgeschlossen ist und die Bohrungen für sowie der Betrieb von Erdwärmesonden immer noch mit einem erhöhten Risiko einhergehen. Im aktuell laufenden Verbundvorhaben QEWSplus geht es beispielsweise darum, vorhandene Unsicherheiten rund um die Ringraumverfüllung von Erdwärmesonden zu analysieren und neue Wege zu besseren Lösungen aufzuzeigen.

So stellen die Projektpartner die Verfüllqualität von einigen Materialien sowie deren Anmischgeschwindigkeit infrage. Auch bei der Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit, der Wärmekapazität und dem thermischen Verhalten im Nahbereich von Erdwärmesonden gibt es offenbar noch so große Bandbreiten, dass in der Praxis mit signifikanten Wärmekapazitätsunterschieden gerechnet werden muss. Ziel des bis Ende 2023 laufenden Projektes ist es, eine Stoffdatenbank mit Angaben über spezifische und volumetrische Wärmekapazitäten sowie Wärmeleitfähigkeiten von gängigen Verfüllbaustoffen und von ausgewählten Gesteinen zu etablieren.

Empfehlungen der VDI 4640 Blatt 5 stehen in der Kritik

Die Effizienz einer erdgekoppelten Wärmepumpe hängt zum großen Teil von den geothermischen Untergrundparametern ab, beispielsweise von der ungestörten Untergrundtemperatur, die mit Thermal-Response-Tests erhoben werden. Laut der VDI-Richtlinie 4640 Blatt 5 handelt es sich bei der ungestörten Untergrundtemperatur um den Temperaturmittelwert über die Erdsondenlänge unmittelbar bei Beginn des Thermal-Response-Tests, der meist wenige Tage nach der Ringraumverfüllung stattfindet. Dabei geht es um die Wärmeleitfähigkeit des umgebenden Gesteins, den thermischen Bohrlochwiderstand und die Wärmekapazität des anstehenden Gesteins. Sie ist wichtig, um die Ausführungsqualität der Erdwärmesonde, ihre Leistung und damit die Effizienz der Wärmepumpe abzusichern.

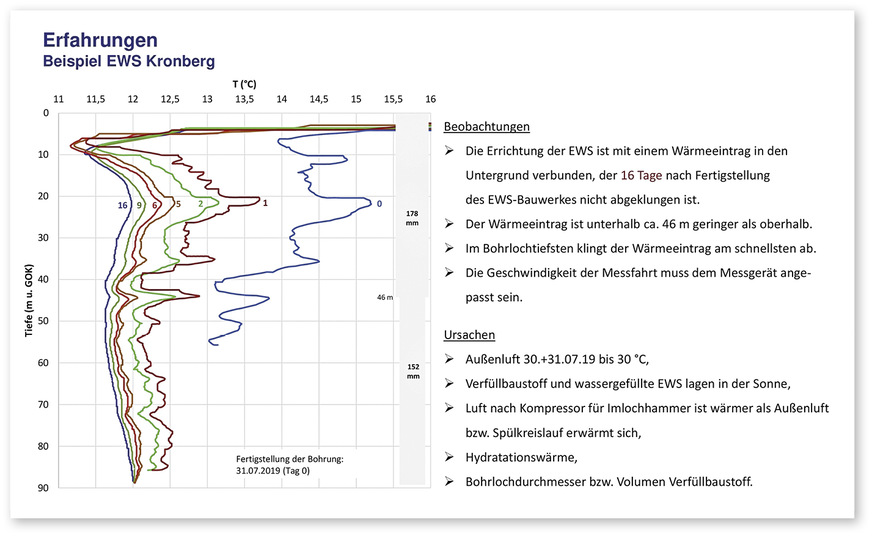

Nach den Erfahrungen von Sven Rumohr vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie driften die realen und die gemessenen Temperaturdaten in Erdwärmesonden oft weit auseinander. Als Ursache nennt er den Zeitpunkt der Messung, der meist drei bis vier Tage nach Einbringen der Ringraumverfüllung liegt. Diese frühzeitige Messung führt nach seinen Erfahrungen zu gemessenen Untergrundtemperaturen, die signifikant höher liegen können als die per Definition ungestörte Untergrundtemperatur, und damit zu Fehlannahmen hinsichtlich Leistung und Effizienz der Wärmepumpenanlage.

Rumohr und sein Team haben deshalb in den vergangenen fünf Jahren eigene Temperaturprofilmessungen durchgeführt (Abb. 1). Sie sind dabei zu folgendem Ergebnis gekommen: Die Temperaturen in den Erdwärmesonden werden in der Frühphase der Fertigstellung überwiegend durch den Wärmeeintrag im Zuge ihrer Errichtung beeinflusst. Im Detail erfolgt der Wärmeeintrag über

Eine Rolle spielen außerdem

Als Schlussfolgerung aus den Messreihen empfiehlt das Landesamt, die Temperaturmessung frühestens 14 Tage nach Fertigstellung der Erdwärmesonden durchzuführen. Die Empfehlungen der in VDI 4640 Blatt 5 angegebenen Ausgleichszeit hält Rumohr für „ungenügend bis falsch“. Sie müssen seiner Ansicht nach überarbeitet werden.

Bild: Sven Rumohr / HLNUG

Geothermisch aktivierte Mixed-in-Place-Wand

Eine neue Entwicklung kommt von dem Tiefbauunternehmen Bauer aus Schrobenhausen. Es baut seit Jahrzehnten sogenannte Mixed-in-Place-Wände. Dabei handelt es sich um ein patentiertes Verfahren zur Herstellung von unterirdischen Wänden im Spezialtiefbau. Die Besonderheit des Verfahrens liegt darin, dass während des Bohrprozesses der anstehende Boden und eine Bindemittelsuspension – in der Regel mit einer Dreifachschnecke – an Ort und Stelle vermischt und vermörtelt und anschließend durch das wechselseitige Drehen einzelner Schnecken homogenisiert werden.

Bauer gibt an, bereits mehr als 650 Baustellen mit mehr als 2,6 Millionen Quadratmeter Wandfläche nach diesem Verfahren ausgeführt zu haben. Gegenüber einer klassischen Bohrpfahlwand soll die Mixed-in-Place-Wand rund 68 Prozent weniger Material benötigen und durch den geringeren Ab- beziehungsweise Antransport von Aushub und Materialien sowie den dadurch niedrigeren Energieaufwand rund 42 Prozent an CO₂ einsparen.

Durch die langjährige Erfahrung von Bauer mit thermisch aktivierten Bodenplatten und Energiepfählen lag es nahe, dieses Know-how mit den Erfahrungen aus dem Bau der Mixed-in-Place-Wände zu verbinden. Dazu rüttelt Bauer vorgefertigte Stahlträger mit eingelegten Erdwärmesonden in die breiige Masse aus Zement, Erde und Wasser und verbindet sie mit den Anbindeleitungen auf der Sauberkeitsschicht (Abb. 2). Durch die deutlich profilierte Oberfläche der Mixed-in-Place-Wand entsteht eine kleinteilige Verzahnung mit dem umgebenden Erdreich. „Dadurch kommt es zu einer signifikanten Vergrößerung der Wandoberfläche und damit zu einem sehr effizienten Energieaustausch“, erklärt Manager Holger Kaiser.

Im Idealfall werden die Mixed-in-Place-Wände sowohl für den Heizfall (Wärmeentzug aus dem Erdreich) als auch zur Raumkühlung (Wärmeeintrag in das Erdreich) genutzt. Bei einem reinen Heizbetrieb empfiehlt Kaiser die Regeneration des Erdreichs mit thermischen Sonnenkollektoren. Erstmals angewendet wurde das Verfahren bei einem Mehrfamilienhaus mit 14 Wohneinheiten in Füssen. Im Dezember 2023 soll das 23 Meter hohe Einkaufszentrum Myos in Lindau in Betrieb gehen, das ebenfalls über thermoaktivierte Mixed-in-Place-Wände geheizt und gekühlt wird.

Geothermie in Fernwärmenetze einkoppeln

Erdwärmepumpen haben gute Chancen, künftig bei der Dekarbonisierung von Fernwärmesystemen eine tragende Rolle einzunehmen. Zu diesem Ergebnis kommt das Projekt „Realisierung von Niedertemperatur-Fernwärmesystemen“ der Internationalen Energieagentur (IEA). Seine Ergebnisse liegen bereits als Guidebook vor. Bei der Projektrecherche stellte sich heraus, dass die Kombination von Niedertemperaturnetzen und Wärmepumpen hinsichtlich Investitionen und Betriebskosten verglichen mit Abfall-KWK, Biomasse und Solarthermie am wirtschaftlichsten ist.

Projektteilnehmer Christian Engel von der österreichischen Firma Austroflex Rohrisolationssysteme sieht in der Transformation vorhandener Hochtemperatur-Fernwärmesysteme hin zu niedrigeren Temperaturen bis hin zur kalten Fernwärme einen stufenweisen Prozess. So sollten die heute üblichen Hoch-

temperatursysteme zunächst auf 70 beziehungsweise 60 Grad Celsius Vorlauftemperatur und weiter auf 30 Grad Celsius abgesenkt werden. Je niedriger die Systemtemperaturen, desto einfacher ließen sich alternative Wärmequellen wie Abfallwärme, Geothermie und Solarthermie einkoppeln.

Die Senkung der Systemtemperaturen bedeute gleichzeitig eine Reduzierung der Netzverluste von bis zu 50 Prozent. Bei neuen Niedrigtemperatur-Fern- beziehungsweise -Nahwärmesystemen könnten Kunststoffrohre anstelle von teuren Stahlrohren verwendet werden. Probleme mit der Temperaturabsenkung bei bestehenden Fernwärmeanlagen würden allerdings die hygienischen Vorgaben für die Trinkwassererwärmung bereiten, da hierzu mindestens 65 Grad Celsius Vorlauftemperatur notwendig seien.

Energieflüsse in Wohnquartieren gesamtheitlich überwachen

Laut David Kuntz von der Projektplanungs- und Betriebsmanagementfirma Geo Alto aus Rottenburg am Neckar gibt es ein wachsendes Interesse an geothermischen Nahwärmeanlagen seit Beginn der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze der Generation 4.0. In der Regel arbeiten diese Netze auf einem Temperaturniveau von 0 bis 20 Grad Celsius, was sowohl eine Beheizung als auch eine Gebäudekühlung mit reversierbaren Wärmepumpen erlaubt.

Kuntz macht deutlich, welche komplexen Herausforderungen an Planungsbüros hinsichtlich Auslegung, Design und Genehmigung sowie letztendlich des Betriebs kalter Nahwärmenetze gestellt werden. So hält der Geologe ein simulationsgestütztes Verfahren im Hinblick auf thermische und hydraulische Aspekte für ratsam. Allerdings erschwere die landesspezifische genehmigungsrechtliche Situation sowohl im Wasserrecht als auch im Bergrecht eine bundeseinheitliche Umsetzung solcher Anlagen.

Da größere geothermische Anlagen durch die bekannten Unsicherheiten aus dem Ruder laufen können – Abkühlung des Erdreichs bei einer zu hohen Wärmeentnahme, überproportionale Erderwärmung bei einem hohen Wärmeeintrag durch Kälteanlagen –, sieht Kuntz in einem langfristigen Anlagenmonitoring eine Art Verpflichtung für die Betreiber. Nur so könne das Temperaturniveau im Verteilnetz dauerhaft leistungsfähig gehalten werden. Von wirtschaftlich fragwürdigen Überdimensionierungen rät Kuntz ab. Er favorisiert einen bedarfsgeführten Ausbau der geothermischen Primärquellen.

Regeneration von Erdwärmesonden wird immer wichtiger

Mit zunehmender Verbreitung von Erdwärmesonden bei gleichzeitiger Verdichtung der Bebauung stellt sich die Frage, wie sich ein hoher Wärmeentzug über einen Zeitraum von 50 Jahren auf die Temperatur im Erdreich und damit auf die Effizienz der Wärmepumpen auswirkt und welche Maßnahmen zur Regeneration des Erdreichs sinnvoll, wirtschaftlich und nachhaltig sind. Diese Herausforderung stellt sich insbesondere bei großen Wohnbebauungen, in denen primär geheizt wird und keine Wärme aus gewerblichen Klimaanlagen für die Regeneration des Erdreichs zur Verfügung steht.

Erfahrungen in der Schweiz deuten darauf hin, dass die Gefahr einer kaum auflösbaren Eisblockbildung in Erdsondenfeldern real ist. Das zeigt sich auch darin, dass das Schweizerische Bundesamt für Energie das Thema Regeneration mit der Studie SolSeas Store wissenschaftlich hat untersuchen lassen. Die Ergebnisse:

Der Einsatz von PVT-Kollektoren zur Regeneration hätte den Vorteil, dass der erzeugte Sonnenstrom in der Regel ausreicht, Wärmepumpen, Umwälzpumpe und andere Nebenantriebe – ganzjährig bilanziert – mit Strom zu versorgen. Der Projektbeteiligte Joachim Poppei von der Schweizer Ingenieurfirma CSD rät davon ab, die Zahl der Erdwärmesonden beziehungsweise deren Länge aufgrund der Regenerationsoption zu kürzen. Dies würde den Simulationsrechnungen zufolge zu einer Erhöhung des Winterstromverbrauchs um rund zehn Prozent führen. Für eine erste Abschätzung der Regenerationsmaßnahme mit PVT-Kollektoren könne mit einem Dachflächenbedarf von 1,8 Quadratmeter pro Megawattstunde jährlicher Nutzwärme gerechnet werden.

Neue Betriebsstrategie verbessert Energieeffizienz

Mit dem Verbundprojekt „MPC-Geothermie, effizienter und nachhaltiger Betrieb von Erdwärmesondenfeldern mit modellprädiktiver Regelungsstrategie“ beabsichtigen die Akteure, die offensichtliche Lücke zwischen Planung und Betriebsführung von Sondenfeldern zu schließen und die Grundlage für ein technisches Regelungswerkzeug zu schaffen. Gleichzeitig wollen sie Kosten reduzieren und damit die Marktakzeptanz steigern.

Entwickelt und erprobt wird die Methode der modellprädiktiven Regelung (MPC-Regelung) derzeit an einem Sondenfeld des Eon Energy Research Centers in Aachen, einem 7222 Quadratmeter großen, multifunktionalen Gebäude mit Büro-, Konferenz-, Labor- und Serverräumen. Beheizt beziehungsweise gekühlt werden die thermisch oft hochbelasteten Räume über einen Wärmeverbund, den eine 250-Kilowatt-Wärmepumpe, ein Brennwertheizkessel sowie ein Blockheizkraftwerk zur Spitzenabdeckung bilden. Als Wärmequelle beziehungsweise -senke dienen 41 Erdwärmesonden mit 100 Metern Bohrtiefe.

„Im Grunde genommen geht es beim MPC-Projekt darum, Vorfahrtsregeln für die konkurrierenden Wärme- und Kälteproduzenten zu definieren“, erklärt Renate Pechnig von der Beratungsstelle Geophysica in Aachen. Bis zum Jahr 2020 wurde das Sondenfeld in einer On-off-Strategie betrieben. Das führte dazu, dass es über mehrere Jahre zu einem Überschuss an Wärme im Untergrund kam, wodurch auch benachbarte Sonden beeinflusst wurden. Diese Übererwärmung des Erdreichs führte unter anderem zu hohen Betriebskosten für den Pumpenstrom.

Die MPC-Regelung reagiert auf eine Vorhersage und gleicht diese ständig mit einem Messwert ab. Die Daten dazu stammen aus Modellen mit langfristiger, mittelfristiger und kurzfristiger Optimierung sowie aus saisonalen Lastvorgaben, Wettervorhersagen und zeitnahen Gebäudeanfragen. Eine wichtige Rolle spielt das Monitoring der 41 Doppel-U-Erdwärmesonden hinsichtlich Bodentemperatur, Fluidtemperatur und Durchflussgröße, unterteilt nach Sondenfeldern, Sondensegmenten und Einzelsonden.

Von Vorteil ist, dass sich am Eon Energy Research Center jede Erdwärmesonde einzeln ansteuern lässt und jeweils die individuellen Temperaturen und Durchflüsse in einer Zeitauflösung von 30 Sekunden ausgelesen werden können. Zur genaueren Datenerfassung sind 24 Sonden zusätzlich mit Glasfasertechnik ausgerüstet. Ziel des Projekts ist nicht nur die Betriebsoptimierung der Campusgebäude, sondern die Weiterentwicklung der Datenerfassung zu einem Prognosetool für das Verhalten von Sondenfeldern über einen Zeitraum von 25 Jahren. Im Demonstrationsbetrieb ließ sich durch die neue Regelung bereits der Pumpenstrom um 60 Prozent reduzieren.

Zur neuen Regelungsstrategie gehört, dass auch die einzelnen Sonden entsprechend der Heiz- und Kühlnachfrage sowie der Sondentemperatur aktiviert werden können. Dies bewirkt, dass sich die Sondenumgebung weniger aufheizt und sich dadurch die Anlagenperformance verbessert.

Erdwärmesonden erfordern neue Ansätze für Quartiere

Für die Auslegung, Optimierung und den Betrieb einzelner Wärmepumpenanlagen mit Erdwärmesonden stehen umfangreiche Richtlinien und Erfahrungen sowie ein breites Angebot an Fachliteratur zur Verfügung. Allerdings lassen sich die Erkenntnisse aus Einzellösungen nur bedingt auf Quartiere in städtischen Gebieten übertragen. Was fehlt, ist die quartiersbezogene Betrachtung von Wärmeeintrag und Wärmeentzug über die Erdwärmesonden im Erdreich sowie die Berücksichtigung von Synergien durch die unterschiedliche Nutzung von Gebäuden im urbanen Raum.

Nach Angaben des Umweltbundesamtes liegen die höchsten Energieeffizienzpotenziale bei der Versorgung von städtischen Gebieten und großen zusammenhängenden Gebäudekomplexen mit Wärme in Quartierslösungen, sodass ihnen künftig eine Schlüsselrolle zukommt. Hier setzt das Verbundprojekt EASYQuart an, das die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig, das Helmholtz Zentrum für Umweltforschung und die Firma Geoenergiekonzept aus Freiberg initiiert haben. Ihr Ziel: die planerischen Grundlagen für eine methodisch vertiefte Optimierung von Versorgungsnetzwerken zur Nutzung oberflächennaher geothermischer Ressourcen für Heiz- und Kühlzwecke in Stadtquartieren mit Mischbebauung zu schaffen.

Dabei geht es um die Entwicklung eines standortbasierten Entscheidungshilfesystems mittels thermischer Modellierung. Der Schwerpunkt liegt auf der Machbarkeit, der konzeptionellen Planung, der geothermischen Erkundung und der Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Dadurch sollen wirtschaftlich nachteilige Über- und Unterdimensionierungen verhindert werden.

Bild: Bauer

GEB Edition

Hinweise zur Qualitätssicherung und zur Planung von -Erdwärmesonden bietet unsere -EDITION 26:

GEB Podcast Gebäudewende

In unserer Podcast-Episode Raus aus Gas und Öl unterhalten wir uns darüber, wie sich die Heizungsbranche auf die Zukunft einstellt:

Entwicklungen bei Erdwärmesonden

Ringrohrsonde: Eine von der Firma BLZ Geotechnik entwickelte Ringrohrsonde soll gegenüber einfachen U-Rohren, Doppel-U-Rohren und Koaxialsonden bei gleicher Sondentiefe, gleichem Bohrdurchmesser und gleichem Abstand zueinander höhere Leistungen erbringen und damit wirtschaftlicher sein. Sie besteht aus zehn kleinen Außenrohren und einem Zentralrohr und bietet dadurch eine um 30 Prozent größere Oberfläche. Sie soll eine gegenüber den anderen Bauarten um 36,5 Prozent höhere Leistung bei gleichen Bohrmetern erbringen.

Druckfeste Erdwärmesonde: Mit der zunehmenden Urbanisierung und verdichteten Bauweise geht der Trend bei Erdwärmesonden zu größeren Tiefen, in der Schweiz regulär bereits bis 400 Meter. Die Schweizer Firma Jansen bietet deshalb ihre Erdwärmesonde hipress jetzt auch in der Druckstufe PN35 an. Durch den Metallmantel im Rohrinnenaufbau ist die Sonde nicht nur absolut diffusionsdicht, sondern weist auch einen höheren Wärmedurchgang auf. Gleichzeitig ist der Innendurchmesser größer und damit der hydraulische Widerstand geringer. Besonders interessant ist die diffusionsdichte Sonde in Gegenden mit potenziellen Gasvorkommen, da Erdgas, aber auch natürliches Kohlendioxid durch das heute übliche Sondenmaterial diffundiert.

Radarsonde: Die Bohrung von Erdwärmesonden und damit die langfristige Qualitätssicherung des Betriebs einer erdgekoppelten Wärmepumpe ist immer noch mit Unwägbarkeiten verbunden. Typische Fehlstellen in Erdwärmesonden sind die Verbindung von zwei Grundwasserleitern durch den Bohrvorgang und damit der Abtransport der injizierten Zementsuspension. Weitere Herausforderungen beim Bohrvorgang sind Kluftzonen und damit die Verlagerung der Suspension in den Hohlraum. Nicht vollständig ausgefüllte Ringraumverfüllungen mindern den Wärmeübergang zur Sonde und damit auch die Leistung der Wärmepumpe. Zur Kontrolle der Verfüllung von Erdwärmesonden wurden zahlreiche radiometrische und elektromagnetische Messverfahren entwickelt, deren alleiniger Einsatz jedoch nicht immer aussagefähige Ergebnisse liefert.

Einen Qualitätssprung beim Bau und Betrieb von Erdwärmesonden erwartet die Branche von der Entwicklung einer Radarsonde durch das Verbundprojekt GeoMo. Es will mithilfe der dielektrischen Hochfrequenzspektroskopie eine miniaturisierte Radarmesssonde entwickeln, die ein Befahren von Erdwärmesonden mit Innendurchmessern bis 25 Millimeter ermöglicht.

Laut Thomas Nacke vom Institut für Bioprozess- und Analysetechnik konnte die Funktionsfähigkeit des Verfahrens nachgewiesen werden. Beispielsweise konnte es Fehlstellen in der Größe von Tischtennisbällen an einer Modell-Erdwärmesonde online detektieren und bildlich darstellen. Nacke räumt ein, dass bis zu einem praxis- und baustellentauglichen Gerät noch weiterer Entwicklungsbedarf besteht.