Der Gebäudesektor ist eines der Sorgenkinder der Energiewende. Nicht nur, dass die Klimaschutzziele regelmäßig verfehlt werden. Die Sanierungsrate im Bestand ist deutlich zu niedrig, gleichzeitig hat die Diskussion um die Abschaffung des „Heizungsgesetzes“ sowie die angekündigte Senkung der Fördermittel viele Immobilienbesitzer verunsichert.

„Würde es wieder tun“: Aktuelle Umfrage belegt große Zufriedenheit mit Wärmepumpen

In einer neuen Studie hat Agora Energiewende untersucht, ob und wie der Gebäudesektor bis 2045 klimaneutral werden kann, ohne dass es dabei für Hausbesitzer mit wenig Geld unerschwinglich wird. Die gute Nachricht lautet: Es kann funktionieren. Allerdings müsse die Bundesregierung dafür die bisher veranschlagten Fördersummen auch weiterhin für die Wärmewende bereitstellen und sie gezielter verteilen – und nicht, wie im Haushaltsentwurf 2026 vorgesehen, Kürzungen vornehmen, heißt es in einer Presseinformation von Agora Energiewende

Investitionsentscheidungen wurden simuliert

Mithilfe eines agentenbasierten Modells hat die Denkfabrik Investitionsentscheidungen von Hauseigentümern unter verschiedenen Rahmenbedingungen simuliert. Das Ergebnis: Ein ausgewogener Mix an Klimaschutzmaßnahmen sorgt dafür, dass sie bis 2040 den Großteil der erforderlichen Investitionen in klimaneutrale Heizsysteme und Gebäudesanierungen tätigen. Dadurch könnten bis 2030 zehn Millionen Tonnen CO₂ zusätzlich eingespart werden und der Sektor bis 2045 klimaneutral werden, heißt es in einer Presseinformation. Gleichzeitig werden Verbraucherinnen und Verbraucher unabhängig von fossilen Brennstoffen und können sich so gegen Preissprünge bei Heizöl und Gas absichern.

Wärmewende: Erstmals mehr Wärmepumpen verkauft als Gasheizungen

Laut der Studie sind vier Hebel zentral, um eine sozialverträgliche Wärmewende zu erreichen:

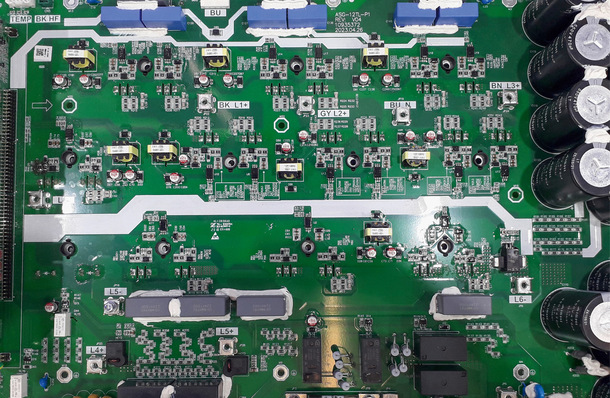

- Ausbau von Strom- und Wärmeverteilnetzen – parallel zum schrittweisen Ausstieg aus den Gasverteilnetzen,

- gezielte Förderung für die Sanierung sehr ineffizienter Gebäude und von Hauseigentümern mit wenig Kapital,

- klare Vorgaben für den Heizungstausch

- und ein attraktives Strom-Gaspreis-Verhältnis.

Gezielter fördern, mehr CO₂ einsparen

„Die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen für Gebäude senken die Emissionen zu spät und zu wenig“, sagt Julia Bläsius, Direktorin von Agora Energiewende Deutschland. Bläsius verweist dabei auch auf den Bundesrechnungshof, der jüngst die Effizienz der über den Klima- und Transformationsfonds (KTF) finanzierten Maßnahmen infrage gestellt hat. „Unsere Studie zeigt: Mit einer Umschichtung der Fördermittel kann die Bundesregierung deutlich mehr Emissionseinsparungen und sozialen Ausgleich erreichen als bisher.“ Die derzeitige Förderstruktur lasse Chancen für den Klimaschutz ungenutzt: „Für den Erfolg der Wärmewende ist es entscheidend, dass die Gebäudeförderung gezielter eingesetzt wird. Kürzungen, wie im Haushaltsentwurf für 2026 vorgesehen, senden allerdings das falsche Signal – sowohl an Haushalte als auch an Handwerk und Bauwirtschaft.“

Kern einer effizienteren Förderkulisse ist laut der Agora-Studie, dass der Staat gezielt die klimaneutrale Modernisierung von sehr ineffizienten Gebäuden und besonders bedürftige Haushalte unterstützt. Dafür sei eine konsequente Staffelung der Fördersätze für Sanierung und Heizungstausch nach Einkommen erforderlich. Zugleich brauche es einen verbesserten Zugang zu günstigen Krediten oder Leasingprogrammen von klimaneutralen Heizungen für Hausbesitzerinnen und -besitzer mit kleinem Einkommen. Bei den einkommensschwächsten Haushalten kann die Förderrate nahezu 100 Prozent betragen. Die Mittelvergabe über die Bundesförderung Effiziente Gebäude (BEG) sollte daher nicht mehr wie bisher auf einen möglichst hohen Effizienzstandard, sondern auf möglichst große Effizienzgewinne abzielen. „Bei den Häusern, bei denen am meisten Wärme verloren geht, lässt sich mit den gleichen Mitteln mehr für den Klimaschutz erreichen“, betont Bläsius.