Es war wieder so weit: Der von der Bundesregierung eingesetzte Expertenrat für Klimafragen hat seine Einschätzung abgegeben (abzurufen unter www.t1p.de/GEB230701). Er bilanziert regelmäßig, ob die festgelegten Maßnahmen reichen, um die von der Bundesregierung formulierten Ziele im Klimaschutz und die Vorgaben der EU umzusetzen. „Bei etlichen Maßnahmen sehen wir die Realisierungswahrscheinlichkeit und die Abweichung zwischen der Realität und den Annahmen der Bundesregierung in den Unterlagen kritisch“, formuliert der Expertenrat-Vorsitzende Hans-Martin Henning sein Fazit diplomatisch.

Man könnte auch sagen, zwischen Anspruch der Regierung und wahrscheinlicher Wirklichkeit klafft eine Lücke. Im Gebäudebereich bleibt den Experten zufolge bis 2030 ein Delta von insgesamt 35 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten, die eingespart werden müssten, um die Klimaziele zu erreichen. Auch in den vergangenen Jahren hatte der Gebäudesektor seine Ziele verfehlt. Künftig soll aber ohnehin nicht mehr nach Sektoren, sondern sektorenübergreifend bilanziert werden.

Neue Anforderungen auch für den Gebäudebereich werden derzeit auf EU-Ebene verhandelt. Die Bundesregierung zeigt sich reserviert. In der Zeitschrift Wirtschaftswoche erklärte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), die vom EU-Parlament in die Debatte eingebrachte zeitliche Verschärfung bei den Neubauten sei „nicht tragbar“. In der Tageszeitung Welt äußerte sich Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) ablehnend gegenüber den verpflichtenden Mindeststandards für Einzelhäuser. Sie steht unter Druck, hatte ambitioniert verkündet, dass in Deutschland jährlich 400.000 neue Wohnungen entstehen sollen. 2022 waren es unter 300.000. Im Bauhauptgewerbe setzt der Geschäftsklimaindikator des ifo Instituts seine Talfahrt fort und erreicht den niedrigsten Stand seit 2019. Die Unternehmen der Branche waren merklich unzufrieden mit den laufenden Geschäften. Zudem greift der Pessimismus immer mehr um sich. „Der Nachfrageeinbruch im Wohnungsbau setzt sich immer weiter fort“, kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB). Die Zahl der Baugenehmigungen ging im ersten Halbjahr laut Daten des Statistischen Bundesamts um 27,2 Prozent zurück. Das entspricht 50.600 Baugenehmigungen weniger als im ersten Halbjahr 2022.

Besonders eklatant sei der Rückgang der Baugenehmigungszahlen für Ein- und Zweifamilienhäuser, berichtet Pakleppa. Sie brachen in Summe um über 40 Prozent ein. Aber auch bei den Mehrfamilienhäusern – also überwiegend dem Mietwohnungsbereich – kommen im Vergleich zum Vorjahr nur noch knapp 70 Prozent der Genehmigungen rein. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei sicherlich noch der im Frühjahr 2022 beschlossene Förderstopp für Effizienzhäuser 55 im Neubau. Er hatte kurzfristig zu einem Antragsboom geführt.

Die Konsequenz der Bauministerin aus der Zurückhaltung beim Neubau: Sie will die für 2025 geplante Verschärfung der Wärmeschutzvorgaben für Neubauten auf Eis legen. Durch strengere Anforderungen würden die Baukosten in die Höhe getrieben, was die gerade extrem schwächelnde Baubranche weiter gefährde. Im März hatte Geywitz bereits die Sinnhaftigkeit der Vorgaben zur energetischen Sanierung von Bestandsbauten angezweifelt und dafür plädiert, nicht jedes Gebäude einzeln zu bewerten, sondern stattdessen den CO2-Ausstoß des betreffenden Viertels beziehungsweise Quartiers. Das fordert auch die Wohnungswirtschaft.

Bild: Bundesregierung/Jesco Denzel

Bilanzierung in Quartieren ist umstritten

Auf wenig Begeisterung stößt dies bei Fachleuten für Energieeffizienz, sie warnen vor Attentismus: „Viele Hausbesitzer werden sich anschauen, was denn die anderen in ihrem Quartier machen, und eigene Bemühungen hintanstellen. Und wen der Gesetzgeber in wenig effizienten Quartieren in die Verantwortung nehmen will, ist ebenfalls alles andere als klar“, kritisierte etwa Stefan Bolln, Vorsitzender des Energieberatendenverbands GIH. Er begrüßt, dass die Fördermittel rund um die Gebäudeenergieeffizienz im Vergleich zu 2023 um rund sechs Milliarden Euro aufgestockt werden sollen, kritisiert aber den Fokus auf dem Heizungstausch: „Während für eine neue Heizung bis zu 70 Prozent Förderung im Raum stehen, lassen sich für die Dämmung unter Einbezug aller Möglichkeiten nur 20 Prozent erreichen. Ein wahrhaft ‚grünes‘ Ziel wäre es jedoch, weniger Heizenergie zu verbrauchen und den Ausstoß von CO2 zu senken“, so Bolln weiter. Dass sich seine Forderung in der Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude abbilden wird, ist aber im Moment unwahrscheinlich.

Die Ausgestaltung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), dass die Grundlage für die Förderlandschaft liefert, ist vor allem bei den Fristen zum Ausstieg aus fossilen Heizungen, dem Thema Wasserstoff-ready als Umstiegsoption für Gasheizungen und der Umsetzung der 65-Prozent-Anforderungen noch in der Diskussion, das geplante Inkrafttreten zu Anfang 2024 derzeit fraglich.

Parallel zum GEG soll das Gesetz für eine flächendeckende kommunale Wärmeplanung verabschiedet und mit dem GEG verzahnt werden. Das ist wichtig, da es zumindest im städtischen Umfeld definiert, ob der Umstieg auf Nah- oder Fernwärme für bisherige Gaskundinnen und -kunden ein gangbarer Weg ist. Bundesbauministerin Klara Geywitz verspricht Planungs- und Investitionssicherheit mit dem Gesetz.

Kostensicherheit und Versorgung über Wärmenetze sind jedoch nicht unbedingt ein und dasselbe, da gerade durch den Anschluss an Wärmenetze die Abhängigkeit von einem Anbieter zementiert wird. Zudem sind bei künftig energetisch besserer Bausubstanz die Grundkosten für den Betrieb der Netze im Vergleich zum Verbrauch hoch. Derzeit werden bundesweit erst etwa 14 Prozent der Haushalte über Fernwärme versorgt und Fernwärme zu circa 20 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt. Wärmenetze sollen bis 2030 zu 30 Prozent und bis 2040 zu 80 Prozent mit Wärme aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme gespeist werden. In neue Wärmenetze muss ab 1. Januar 2024 mindestens 65 Prozent erneuerbare Wärme eingeleitet werden.

Eine Wärmeplanung vorzulegen, die Bestände erfasst und wahrscheinliche Energieverbräuche der Zukunft abschätzt, ist aber jenseits der Debatte um Wärmenetze sinnvoll. Laut Gesetzentwurf der Bundesregierung müssen die Länder bis 2028 Wärmepläne erstellen. In der Regel übernehmen dies dann die Städte und Kommunen. Wärmepläne sollen in Großstädten – Gemeindegebiete mit mehr als 100.000 Einwohnern – bis zum 30. Juni 2026 vorliegen, in Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2028. Kleinere Gemeinden unter 10.000 Einwohnern können ein vereinfachtes Wärmeplanungsverfahren durchführen.

Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass eine Verzahnung der für den Gebäudebereich relevanten Vorhaben eines Gebäudeenergiegesetzes und eines Wärmeplanungsgesetzes notwendig ist. Die Bundesarchitektenkammer fordert neben fairen und transparenten Preisen für Fernwärme, Wärmeplanung und Stadtplanung stärker zusammenzudenken. So könnten „im Zuge der Beseitigung von städtebaulichen Missständen ... gleichzeitig Ziele der Wärmeversorgung mit bearbeitet werden – oder umgekehrt“. Auch bei der energetischen Sanierung von Gebäuden in Quartierskonzepten könnten Themen wie die Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Beseitigung von Leerständen und die Revitalisierung von Innenstädten mitbetrachtet werden. Bei einer Verbesserung der Energieversorgung von Neubaugebieten könnte durch solare Optimierung, Photovoltaik-Pflicht und hohe Wärmedichten die wirtschaftliche leitungsgebundene Wärmeversorgung sichergestellt werden. Als weiteren Punkt nennt die Kammer Nachverdichtungsmaßnahmen im Bestand, die die Abnehmerdichte erhöhen und damit das Verhältnis von Leitungskosten zum Wärmepreis pro Kilowattstunde verbessern.

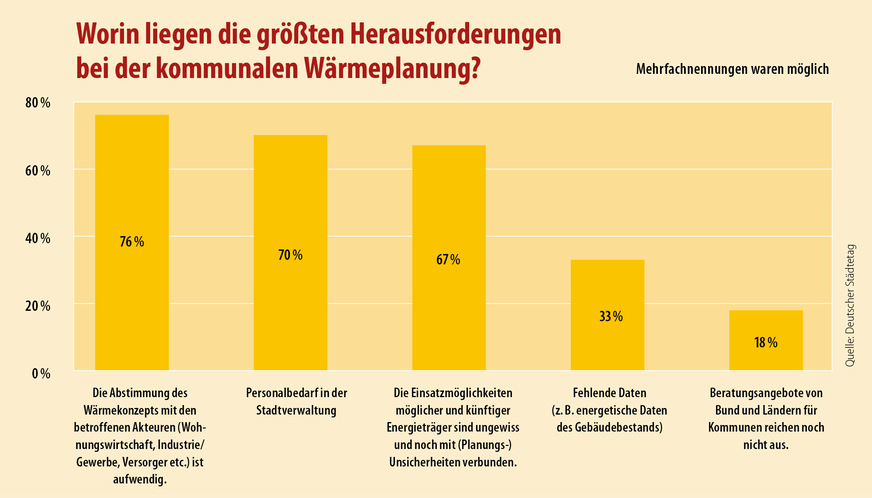

Die überwiegende Mehrheit der Städte arbeitet laut Deutschem Städtetag bereits an einer kommunalen Wärmeplanung. Die größte Herausforderung sei, so hat der Verband in einer Umfrage ermittelt, die Abstimmung der unterschiedlichen Akteure auf der kommunalen Ebene (siehe Grafik). Er hält die Verpflichtung zur Vorlage eines kommunalen Wärmeplans für Städte ab 100.000 Einwohner bis 2026 und für alle weiteren Städte bis 2028 für ambitioniert, aber realistisch.

„Klar ist, dass Bund und Länder jetzt umgehend die notwendigen Voraussetzungen schaffen müssen“, fordert der Städtetag. Hier gehe es zum einen um den gesetzgeberischen Rahmen mit dem Wärmeplanungsgesetz auf Bundesebene und entsprechend umsetzenden Landesgesetzen. Zum anderen müsse die Anschubfinanzierung auf dem bestehenden Niveau erhalten bleiben. „Damit die Kommunen schnell starten können, fördert der Bund die Erstellung von Wärmeplänen mit 500 Millionen Euro“, sagt Bundesbauministerin Geywitz. Dringend notwendig sei es, die Beratungsinfrastruktur für die Städte selbst, vor allem aber für die Bürgerinnen und Bürger in großem Stil auszuweiten, erklärt der Städtetag.

Bild: ZDB

Bild: GIH

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Schwerpunkt GEG:

www.geb-info.de/-gebaeudeenergiegesetz-geg