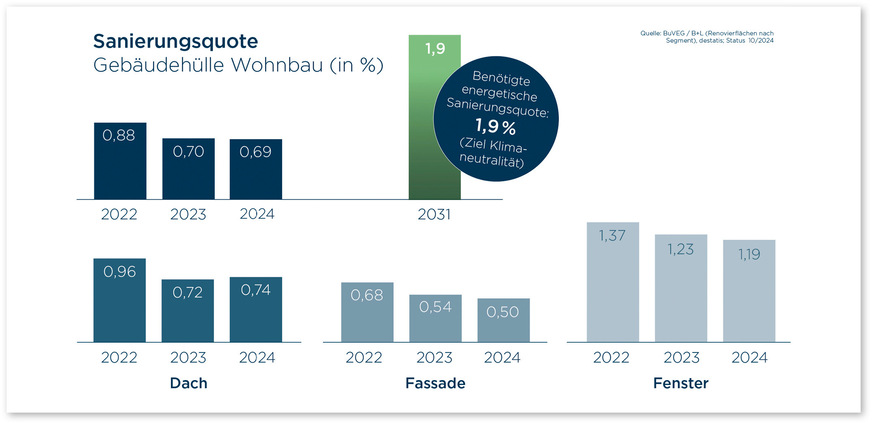

Alljährlich veröffentlicht der Bundesverband energetische Gebäudehülle (BuVEG) eine Marktbeobachtung, die er bei B+L Marktdaten in Bonn in Auftrag gibt. Das jüngste Fazit auf der Internetseite des Verbandes lautet so: „Die Quote für energetische Sanierungen im deutschen Gebäudebestand liegt aktuell bei 0,69 % (Stand 10/24).“ In diese Gesamtquote finden gewichtete Quoten für einzelne Bauteile Eingang – das Dach mit 0,74 Prozent (2023: 0,72 Prozent), die Fassade mit 0,5 Prozent (2023: 0,54 Prozent) und Fenster mit 1,19 Prozent (2023: 1,23 Prozent) (Abb. 1). Die Zahlen beschreiben den prozentualen Anteil der Sanierflächen am Gesamtbestand der Flächen im Wohnungsbau.

Begrenzte Aussagekraft

Anders als die Schlagzeilen vermuten lassen, bezieht sich die BuVEG-Studie nicht auf den gesamten Gebäudebereich, sondern ausschließlich auf den Wohnungsbau (Ein- und Mehrfamilienhäuser). Und vor allem: Sie umfasst viele nicht-energetische Sanierungen und berücksichtigt umgekehrt zahlreiche für die energetische Qualität eines Gebäudes relevante Verbesserungen nicht. Das bestätigt auch BuVEG-Geschäftsführer Jan Peter Hinrichs: „Bei der von uns ermittelten Sanierungsquote handelt es sich nicht um eine energetische Sanierungsquote,

sondern um eine allgemeine Sanierungsquote.“ Grundlage der Zahlen sind nach Angaben des Verbandes neben Zielgruppenbefragungen von Verarbeitern, Planern und Architekten auch Bau- und Sekundärstatistiken zu folgenden Anwendungen (nachfolgende Aufzählung einschließlich Definitionen ist unverändert aus der BuVEG-Präsentation zitiert):

Nicht berücksichtigt sind damit alle Gebäude mit Flachdächern. Einer Untersuchung der Unternehmensberatung S&B Strategy zufolge haben diese in Wohngebäuden immerhin einen Anteil von bis zu 20 Prozent. Ebenfalls nicht berücksichtigt sind alle Dämmarbeiten, die nicht in direktem Zusammenhang mit einer Veränderung der Gebäudehülle stehen – Innendämmungen von Fassaden und bei Dächern, aber auch die Dämmung von obersten Geschossdecken und Kellerdecken sind in der vom BuVEG ermittelten Sanierungsquote nicht enthalten.

Umgekehrt umfasst die Quote jedoch alle Maßnahmen an der Gebäudehülle, die nicht mit einer energetischen Verbesserung einhergehen – etwa die Neueindeckung eines Steildaches mit einem darunter liegenden Dachboden und einer bereits vor Jahren gedämmten Geschossdecke. In Bezug auf energetische Sanierungen ist die Aussagekraft der so ermittelten Quote also sehr begrenzt.

Keine Vergleichbarkeit

Noch problematischer ist jedoch, dass die Zahl ins Verhältnis gesetzt wird zu einer Zahl, die auf ganz andere Weise ermittelt wurde: „Für die Erreichung der Klimaziele 2030 ist eine jährliche Quote von 2 % notwendig“, heißt es auf der BuVEG-Internetseite. Jene zwei Prozent hat die Bundesregierung im Energiekonzept 2010 als Zielvorgabe formuliert. Sie wurde aus einer umfassenden Studie zum Wohngebäudebestand in Deutschland abgeleitet, die das Institut Wohnen und Umwelt (IWU) nach wissenschaftlichen Grundsätzen zuvor durchgeführt hat.

Darin erhoben die Wissenschaftler Daten zu vier Einzelmaßnahmen: Dämmung Außenwand, Dämmung Dach/Obergeschossdecke, Dämmung Fußboden/Kellerdecke und Fenstererneuerung. Diese gewichten sie im Verhältnis 50:25:12:13, um eine Gesamtmodernisierungsrate zu ermitteln. Die betrug im Zeitraum 2005 bis 2008 pro Jahr 1,1 Prozent für bis 1978 errichtete Altbauten und 0,83 Prozent für den Gesamtbestand an Wohngebäuden.

Die IWU-Quote und das darauf basierende 2-Prozent-Ziel wurden nach wissenschaftlichen Grundsätzen mit einer klaren Definition, einer ausreichend großen und repräsentativen Stichprobe, transparenter Datenerhebung und -gewichtung und der Ausweisung von Fehlerbalken ermittelt. Und diese haben nur teilweise eine inhaltliche Überlappung mit der im Auftrag des BuVEG errechneten Quote. „Wenn wir von der Entwicklung 'der' Sanierungsrate sprechen, ist elementar, dass jeweils dieselbe Definition zugrunde gelegt wird“, betont Nikolaus Diefenbach, Mitautor der IWU-Studie.

Auch BuVEG-Geschäftsführer Hinrichs sagt: „Es handelt sich bei unserer Sanierungsquote keinesfalls um eine Fortschreibung der damals ermittelten Sanierungsrate.“ Der Haken ist nur, dass das auf der Internetseite und in Pressemitteilungen anders klingt. Und so werden die Zahlen des Bundesverbandes in der Presse und in Publikationen von Verbänden verbreitet – als „die energetische Sanierungsrate“. Der Begriff hat sich nach und nach verselbstständigt. Und oft genug wird nicht so genau hingeschaut, was sich dahinter verbirgt.

Viele Quellen, viele Zahlen

Neben IWU und BuVEG gibt es noch weitere Quellen, die ebenfalls mit dem Begriff „Sanierungsrate“ oder „Sanierungsquote“ arbeiten. Zum Beispiel das Marktforschungsinstitut infas360. Das Institut hat in den Jahren 2021 bis 2023 jährlich bundesweit eine Sanierungsquote für Außenwände, Heizung, Dach und Fenster/Türen erhoben und regionalisiert. „Gezählt wurden für alle Gebäudetypen alle Maßnahmen, die nach Angaben des Befragten innerhalb der letzten fünf Jahre im/am Gebäude durchgeführt wurden, und dann für ein Jahr gemittelt“, so die Erläuterung der Methode auf der Internetseite. Für 2023 sahen die Quoten so aus:

Ein anderes Beispiel: Die Fenstermarktstudie vom Verband Fenster + Fassade (VFF) und Heinze Marktforschung untersucht den Fensterabsatz in Fenstereinheiten für Neubau und Sanierung sowohl im Wohn- als auch im Nichtwohnbau. Danach wurden im Jahr 2023 rund 9,1 Millionen der 651 Millionen Fenstereinheiten in Bestandsgebäuden ersetzt – 1,4 Prozent. Als wirtschaftlich sinnvolles Sanierungspotenzial sieht der VFF allerdings nur die Fenster, die vor 1995 eingebaut wurden. Das waren Anfang 2023 rund 209 Millionen Fenstereinheiten. Bezogen auf diesen Anteil errechnet der Verband eine Sanierungsrate von 4,4 Prozent.

Unterschiedliche Daten, unterschiedliche Bezugsgrößen, unterschiedliche Methoden der Bewertung – kein Wunder, dass auch die Ergebnisse unterschiedlich ausfallen. Ganz plakativ zeigen das die Fenstertauschquoten der drei genannten Quellen. Sie werden für das Jahr 2023 von den unterschiedlichen Seiten

mit 1,23 Prozent, 3,8 Prozent und 1,4 beziehungseweise 4,4 Prozent beziffert. Fazit: „Die“ Sanierungsrate gibt es schlicht nicht, weder für Fenster noch für andere Bauteile noch für energetische Sanierungen insgesamt. „Mit dem ganzen Bemühen, eine Sanierungsquote zu berechnen, kann man ganz plakativ Politik machen“, sagt Ralph Henger, Senior Economist am Institut der deutschen Wirtschaft Köln. „Und das geschieht dann oft einfach interessensgetrieben.“

Wann kommt die Gebäudedatenbank?

Dass alle in den vergangenen Jahren veröffentlichten Sanierungsquoten und -raten wenig belastbar sind, liegt am begrenzten Datenmaterial. „Auf Basis der heute vorliegenden Daten gibt es nicht die eine Methodik zur Erhebung der Sanierungsrate. Es gibt ohne Datenbank auch keine einfache Lösung, sondern nur Schätzungen über Vergleichsgrößen“, sagt Dominik Rau, Projektleiter beim Forschungsinstitut Prognos. „Wir bräuchten die Vollerhebung aller Gebäude in einer Datenbank, inklusive Fortschreibung mit aktuellem Sanierungsstand.“

Im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) ist derzeit eine „Datenbank für die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden“ in Arbeit. Damit wird eine der zentralen Vorgaben der Europäischen Effizienzrichtlinie in nationales Recht umgesetzt: Jeder Mitgliedstaat muss eine solche nationale Datenbank bis 29. Mai 2026 einrichten. Sie kann aus einer Reihe miteinander verbundener Datenbanken bestehen. § 22 der europäischen Gebäuderichtlinie EPBD schreibt konkrete Inhalte vor: „Die Datenbank muss die Sammlung von Daten – aus allen einschlägigen Quellen – im Zusammenhang mit Ausweisen über die Gesamtenergieeffizienz, Inspektionen, dem Renovierungspass, dem Intelligenzfähigkeitsindikator und dem berechneten oder erfassten Energieverbrauch der erfassten Gebäude ermöglichen. Zur Füllung dieser Datenbank können auch Gebäudetypologien erfasst werden. Daten können auch sowohl über betriebsbedingte als auch graue Emissionen sowie über das gesamte Lebenszyklus-Treibhausgaspotenzial erhoben und gespeichert werden.“

Aktuell, heißt es aus dem BMWK, stehen die Arbeiten noch am koordinierenden Anfang, Details liegen nicht vor. „Ob die Gebäudedatenbank im Mai 2026 ihre Endausbaustufe erreicht haben wird, bleibt abzuwarten. Und dann muss sie ja auch noch befüllt werden“, so die Einschätzung von Christian Stolte, Bereichsleiter Klimaneutrale Gebäude bei der Deutschen Energie-Agentur (Dena). „Es wird also noch lange dauern, bis wir daraus Daten aggregiert und anonymisiert auswerten können.“

Quoten als Trendindikatoren

In der Zwischenzeit werden weiterhin die unterschiedlichen Sanierungsquoten und -raten als Orientierungshilfe herhalten müssen. Aus Sicht von Dena-Experte Stolte ist es „nicht ganz so schlimm“, dass sich hinter den Begriffen die unterschiedlichsten Ansätze verbergen, sodass die Zahlen nicht eins zu eins vergleichbar sind: „Immer, wenn man die Rechenmaschine anschmeißt, stellt man fest: Es muss mehr passieren.“ Das sieht Prognoseexperte Rau genauso. „Bei allen Fragezeichen an der Fundiertheit der Datenerhebung: Es macht nicht wirklich einen Unterschied, ob wir aktuell eine Sanierungsrate von 0,8 oder 1,0 oder 1,2 Prozent haben – es ist viel zu wenig.“

Dass diese Größenordnung realistisch ist, legt die Förderstatistik nahe. Die KfW hat im vergangenen Jahr 28.138 Förderkredite für Sanierungen zum Effizienzhaus zugesagt. Beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wurden 167.365 Förderanträge für Maßnahmen an der Gebäudehülle gestellt. Zusammen sind das 195.503 – rund ein Prozent des Wohngebäudebestandes von 19,5 Millionen. Hinzu kommen diejenigen Sanierungen, die von der steuerlichen Förderung nach § 35c Einkommensteuergesetz profitiert haben. Die aktuellste Zahl dazu aus dem Jahr 2020 lautet 30.000.

Und dann gibt es natürlich all jene energetischen Sanierungen von Bauteilen, bei denen nicht mehr als der gesetzliche Standard erfüllt wurde. Sie tauchen in der Förderstatistik nicht auf. Allerdings sind diese Zahlen kein Beleg dafür, dass die Sanierungsrate wesentlich höher als ein Prozent ist, denn bei einer reinen Addition der geförderten und gesetzlichen Maßnahmen werden diese nicht gewichtet.

Der Verdienst aller Herstellerverbände und Marktforschungsinstitute, die regelmäßig Absatzstudien, Umfragen und so weiter durchführen, ist, dass sie Entwicklungen aufzeigen. „Eine Sanierungsrate, in der zum Beispiel Wärmeschutzmaßnahmen an verschiedenen Gebäudeteilen zusammengefasst werden, und die nach demselben Muster über Jahre erhoben wird, gibt immerhin Aufschluss darüber, wie es mit dem Wärmeschutz vorangeht. Als Trendmesser ist das hilfreich“, urteilt IWU-Forscher Diefenbach. Auch Ökonom Ralph Henger bestätigt: „Diese Quote ist ein Teil des Indikatorensets, das wir haben, um einzuschätzen, ob wir auf dem Zielpfad sind.“

Er relativiert zugleich die Bedeutung der Größe: „Seit feststeht, dass unser Gebäudebestand bis 2045 klimaneutral sein soll, ist die Sanierungsquote gar nicht mehr so wichtig. Entscheidend ist, dass bis dahin die 75 Prozent aller Wohneinheiten, die heute noch fossil beheizt werden, auf erneuerbare Energien umgestellt werden.“ Doch über den Heizungstausch sagt, bis auf infas360, keine der hier diskutierten Quoten etwas aus, über die Sanierungstiefe, also die energetische Effizienz, genauso wenig.

Bild: BuVEG, B+L

![© Bild: Fraunhofer IBP Stuttgart 1 Die Grafik zeigt die sich verändernden Übertemperaturgradstunden eines Musterraums für die unterschiedlichen Klimaregionen in Deutschland nach [1] in Bezug zum gewählten Referenzstandort Potsdam (Klimadaten aus [7]).](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/02/421945.jpeg?itok=fpHE2t1V)