Keine Überschreitung des Emissionsbudgets bis 2030 – so lautet die Hauptbotschaft des Expertenrats für Klimafragen, der vor Kurzem seinen Prüfbericht vorgelegt hat. Darin hat das Gremium die Daten des Umweltbundesamts zu den deutschen Treibhausgasemissionen für das Jahr 2024 sowie die Projektdaten für 2025 analysiert. Ergebnis: Betrachtet man die Entwicklung über alle Sektoren hinweg, wird das Budgetziel für die Jahre 2021 bis 2030 eingehalten.

Die positive Nachricht ist jedoch mit einer ganzen Reihe weniger guter verbunden. Denn: „Ohne den Puffer, der sich in den Jahren 2021 bis 2024 unter anderem durch Corona und die schwache Wirtschaft aufgebaut hat, wäre bis Ende 2030 mit hoher Wahrscheinlichkeit eine deutliche Budgetüberschreitung zu erwarten gewesen“, berichtet der Ratsvorsitzende Professor Hans-Martin Henning. „Zudem werden laut Projektionsdaten die nationalen Verpflichtungen unter der europäischen Lastenteilung ab dem Jahr 2024 verfehlt. Sie weisen eine im Vergleich zum vorigen Jahr gewachsene Ziellücke bis 2030 auf. Auch das übergeordnete 65-Prozent-Ziel für das Jahr 2030 würde nicht erreicht.“ Auch der Blick etwas weiter in die Zukunft bereitet Sorge. Für die Jahre nach 2030 zeigen die Projektionsdaten laut Prüfbericht eine deutliche und im Zeitverlauf zunehmende Zielverfehlung.

Zudem werden für das aktuelle Ergebnis alle Sektoren insgesamt betrachtet. In einzelnen Bereichen sieht die Situation dagegen weniger positiv aus. Gebäude- und Verkehrssektor haben im Jahr 2024 die vorgegebenen Emissionsmengen zum wiederholten Male überschritten. In beiden Bereichen ist die Überschreitung höher als im Vorjahr.

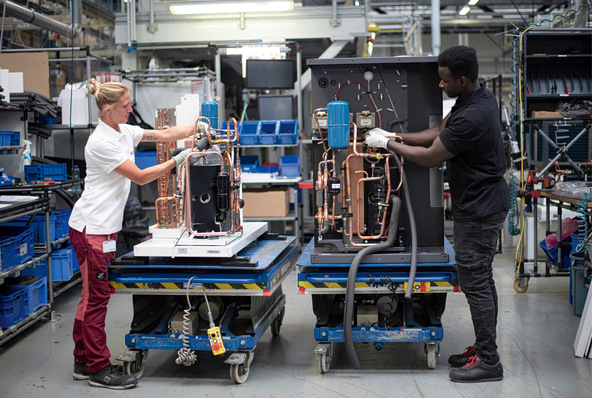

Im Gebäudesektor hätten verschiedene strukturelle Entwicklungen dazu beigetragen, dass der Emissionsrückgang im Jahr 2024 geringer als im Vorjahr ausfiel, heißt es im Bericht des Expertenrats. Im Vergleich zum Vorjahr sei der Absatz aller Heizungssysteme stark eingebrochen, insbesondere bei Biomassekesseln und Wärmepumpen. Der Anteil fossiler Heizungen am Absatz sowie auch im Bestand ist nach wie vor sehr hoch und der Anteil im Bestand sinkt nur langsam.

Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energien, sieht es als „Signal zur richtigen Zeit“, dass der Expertenrat vor einer deutlichen Zielverfehlung für die Jahre nach 2030 – „also bereits in fünf Jahren“ – warne. Die neue Regierung stelle jetzt die Weichen für ihre Energie- und Klimapolitik und sollte die Prognosen ernst nehmen. Damit spricht sie an, dass die Bundesregierung laut Klimaschutzgesetz verpflichtet ist, bis Ende März 2026 ein Klimaschutzprogramm vorzulegen. Und in diesem müssen die festgestellten Zielverfehlungen bis 2040 vollständig adressiert werden.

Von der Koalition kommt kein nennenswerter Impuls

Doch der Expertenrat hat sich auch die Ankündigungen des Koalitionsvertrags hinsichtlich der Aufgabenstellungen in Sachen Klimaschutz angeschaut – was wenig Anlass zu großem Optimismus bietet. „Vom Koalitionsvertrag geht kein nennenswerter Impuls für die Zielerreichung im Jahr 2030 aus“, stellt die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Knopf fest. „Zudem adressiert der Koalitionsvertrag die maßgeblichen Problemfelder nicht explizit und bleibt an vielen Stellen vage.“

Dabei gibt es einige Punkte, an denen die politisch Verantwortlichen ansetzen müssten. Denn um speziell die Emissionen im Gebäudesektor zu reduzieren, sind Maßnahmen auf mehreren verschiedenen Feldern notwendig. Das ist die übereinstimmende Einsicht von Experten, die sich mit der Klimaneutralität in Deutschland beschäftigt haben. „Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass ein breiter Politikmix aus Ordnungsrecht, CO2-Bepreisung, Förderung und kommunaler Wärmeplanung am ehesten dazu geeignet ist, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren“, heißt es zum Beispiel in einem Impulspapier des Ariadne-Projekts, in dem sich 26 Forschungseinrichtungen mit Energiewende-Strategien und deren systemischen Wirkungen beschäftigen.

Die Autoren heben darin unter anderem den Einfluss der Preisentwicklung hervor. „Insbesondere die niedrigen Gaspreise im Vergleich zu den Stromkosten und die bislang hohen Installationskosten von Wärmepumpen setzen Fehlanreize, die sowohl Verbrauchende als auch das Klima zahlreichen Risiken aussetzen.“ Vom CO2-Preis ist allerdings vorerst keine einschneidende Wirkung zu erwarten. Bis zum Jahr 2026 werde dieser im Gebäudesektor so niedrig bleiben, dass eine Steuerungswirkung für selbstnutzende Eigentümer im Hinblick auf die Reduzierung des CO2-Verbrauchs nicht zu erwarten sei, so das Impulspapier. Erst ab 2027 sei mit signifikant höheren CO2-Preisen zu rechnen.

Weniger Mehrwertsteuer für WP-Strom könnte helfen

Ein Bericht, an dem das Öko-Institut zusammen mit anderen Forschungseinrichtungen gearbeitet hat, setzt ebenfalls auf eine Kombination verschiedener Maßnahmen. Unter anderem weisen die Autoren darauf hin, dass eine Reduzierung der Mehrwertsteuer für Wärmepumpenstrom auf sieben Prozent die Anschaffung einer Wärmepumpe gegenüber der Erdgasheizung wirtschaftlicher machen würde. Die Studie, die im Auftrag des Umweltbundesamtes durchgeführt wurde, untersucht die klimapolitische Lenkungswirkung von Energie- und Strompreisen sowie staatlich bestimmter Preisbestandteile. Eines der Ergebnisse ist, dass allein Reformen von CO2- und Energiepreisen zur Erreichung der Klimaneutralität nicht ausreichen. Daneben brauche es flankierende Maßnahmen und dazu zählten unter anderem Förderprogramme.

Welche Bedeutung die Förderung für den Klimaschutz im Gebäudesektor hat, zeigt eine Umfrage der Initiative Klimaneutrales Deutschland (IKND) und der Repräsentanz Transparente Gebäudehülle, an der im vergangenen Jahr mehr als 2.000 Eigentümer teilgenommen haben. Demnach planen nur 11,8 Prozent der Befragten eine energetische Sanierung – das sind weniger als in der gleichen Studie, die zwei Jahre zuvor durchgeführt worden war. 70 Prozent der Nicht-Sanierer geben aber an, bei besserer staatlicher Förderung möglicherweise sanieren zu wollen. Und 55 Prozent der Befragten, die bereits saniert haben, halten die aktuellen Förderprogramme für unattraktiv.

Die Handlungsempfehlung der Studie lautet daher, die Förderprogramme kritisch zu hinterfragen und sie stärker auf die Bedürfnisse der Adressaten auszurichten. „Mögliche Ansätze könnten lauten: Haushalten mit geringen bis mittleren Einkommen einen stärkeren Förderzuschuss für die Sanierung alter Häuser zu bieten sowie steuerliche Anreize für Haushalte mit höheren Einkommen zu optimieren.“

Gerade die Sanierung ist laut Barbara Metz, Geschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, ein Schlüssel zu effektivem Klimaschutz im Gebäudebestand. „Statt der Abschaffung des Heizungsgesetzes muss sich die Bundesregierung jetzt auf den viel zu hohen Energieverbrauch im Gebäudesektor konzentrieren, alles andere wäre mit den Klimazielen und der Energiewende nicht vereinbar“, erklärt Metz. „Wir brauchen schnellstmöglich eine richtungsweisende Gebäuderenovierungsstrategie, zu der Deutschland ohnehin seitens der EU bis Jahresende verpflichtet ist. Wir brauchen einen Sanierungsneustart mit klaren Leitplanken und stabilen staatlichen Investitionen, mit denen die Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche langfristig planen kann.“ Da die Wärmewende nur im Schneckentempo vorankomme, könne die Einschätzung des Expertenrats niemanden wirklich überraschen, fügt Metz hinzu.

Wie es mit dem von ihr angesprochenen sogenannten Heizungsgesetz – also genauer: dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) – nun weitergeht, ist auch entscheidend für weitere Erfolge in Sachen Klimaschutz. „Eine Novelle des GEG kann zielführend sein, um das Gesetz zu vereinfachen, Treibhausgase als leitende Bewertungsgröße einzuführen und die EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden umzusetzen“, heißt es im Bericht zum Ariadne-Projekt.

Das generelle Gebot zum Einbau klimaneutraler Heizungssysteme sowohl im Neubau als auch beim Ersatz im Bestand sollte aber erhalten bleiben – auch aus Gründen der Planungssicherheit, so die Forderung. Die Autoren befürchten, dass Änderungen am GEG sowie am Wärmeplanungsgesetz erneut Unsicherheiten auslösen könnten, welche die Wärmewende um weitere Jahre verzögern könnten.

Verunsicherung hemmt die Wärmewende

Der Expertenrat für Klimafragen erkennt einen ähnlichen Zusammenhang. „Die Unsicherheiten, die infolge der öffentlichen medialen Diskussionen um das Gebäudeenergiegesetz sowie um die Bundesförderung für effiziente Gebäude und kommunale Wärmeplanung entstanden sind, könnten die Umstellung auf Wärmepumpen verzögert haben“, heißt es in dem Prüfbericht.

Die IKND-Umfrage bestätigt diese Einschätzung. 60 Prozent der Befragten, die noch nicht saniert haben und dies auch nicht planen, sagen, dass sie die politische Debatte über die Sanierungsforderung und das sogenannte Heizungsgesetz verunsichert habe. Und über 50 Prozent befürchten, dass sie in wenigen Jahren aufgrund geänderter Vorgaben womöglich erneut sanieren müssen. Um die Emissionen im Gebäudesektor in den Griff zu bekommen, sind also klare Kommunikation und verbindliche Rahmenbedingungen gefordert.

Notwendig ist aber noch etwas anderes, wie die Autoren des Ariadne-Impulspapiers betonen. „Es fehlen weiterhin verlässliche Daten über den Energiebedarf und Energieverbrauch von Gebäuden, deren technische Ausstattung und Sanierungsbedarf.“ Diese Informationen seien wichtig, um das Bewusstsein der Marktakteure zu erhöhen, die Wirksamkeit bestehender Politiken zu überwachen und gezielte Instrumente zum Einsatz zu bringen.

Hierbei gehe es neben smarten Messsystemen oder digitalen Plattformen auch um eine Weiterentwicklung des Energieausweises, dessen Einbeziehung von Bedarfen die EPBD-Novelle fordere. Ohne Digitalisierung und eine zuverlässige Datenbasis wird es also schwierig werden, die richtigen Maßnahmen zur Senkung der CO2-Emissionen anzustoßen. Und dann könnte der nächste Prüfbericht des Expertenrates noch beunruhigender ausfallen.

Bild: liliya - stock.adobe.com

Bild: Bafa

Fünf Experten fürs Klima

Der Expertenrat für Klimafragen ist ein unabhängiges Gremium aus fünf sachverständigen Personen verschiedener Disziplinen. Informationen zu den Mitgliedern sowie der Prüfbericht zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen sind hier verfügbar: https://expertenrat-klima.de