Für eine sichere Versorgung mit Trinkwasser gilt es, hygienische Anforderungen in der Installation einzuhalten. Sie finden sich im Arbeitsblatt W 551 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) [1]. Die Richtlinie schreibt für zentrale Großanlagen eine Mindesttemperatur von 60 Grad Celsius am Ausgang des Wassererwärmers und von 55 Grad Celsius am Zirkulationsrücklauf vor. Gleichzeitig ist durch einen hydraulischen Abgleich über entsprechende Zirkulationsregulierventile sicherzustellen, dass alle Stränge unabhängig von der Distanz zum Wassererwärmer und unabhängig von den jeweiligen Temperaturverlusten ausreichend versorgt werden.

Um die Anforderungen erfüllen zu können, hat sich der Einbau thermostatischer Zirkulationsregulierventile bewährt – wenn sie denn richtig eingestellt werden und die Zirkulationspumpe den notwendigen Volumenstrom liefert. Zahlreiche Untersuchungen der vergangenen zehn Jahre zeigen allerdings, dass in der Praxis häufig ein mangelhafter hydraulischer Abgleich zu einem unzulässigen Legionellenwachstum führt. Grund sind langsame Veränderungen im thermohydraulischen Gesamtsystem, weswegen einzelne Stränge unterversorgt werden, meistens die vom Trinkwassererwärmer am weitesten entfernten. Zu den Ursachen zählen

Da die in der VDI/DVGW 6023 [2] und VDI 3810-2 [3] vorgeschriebenen halbjährlichen Inspektionen praktisch kaum durchgeführt werden, werden die Mängel nicht direkt erkannt, sondern meist erst bei Legionellenuntersuchungen. Mit neuartigen, elektronischen und kabellos zu installierenden Antrieben lässt sich das Problem einfach lösen, denn sie garantieren einen dauerhaft sicheren hydraulischen Abgleich sowie eine permanente Kontrolle. Letzteres erfolgt über intelligente und zentral gesteuerte Dashboards, die bei einigen Messdienstleistern und Anbietern von Energiemanagementsystemen bereits heute fester Bestandteil des Portfolios sind.

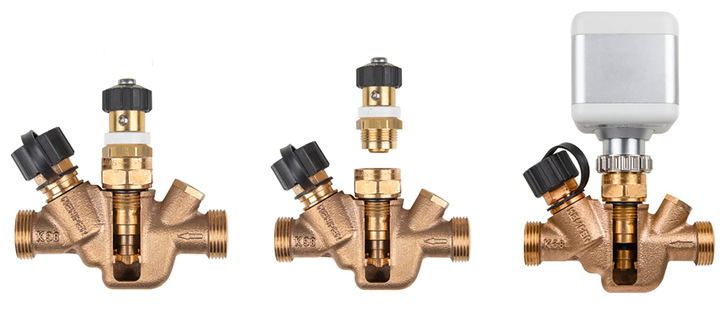

Die elektronischen Zirkulationsventile lassen sich einfach und schnell installieren, auch deshalb, weil Peltierelemente sie kabellos mit Strom versorgen. Bei den in der Praxis am häufigsten eingesetzten Multitherm-Zirkulationsventilen von Kemper beispielsweise lässt sich die bestehende thermostatische Regeleinheit mit einem Maulschlüssel SW 24 demontieren und in wenigen Minuten gegen den elektronischen Antrieb tauschen, ohne dass das Wasser abgesperrt werden muss.

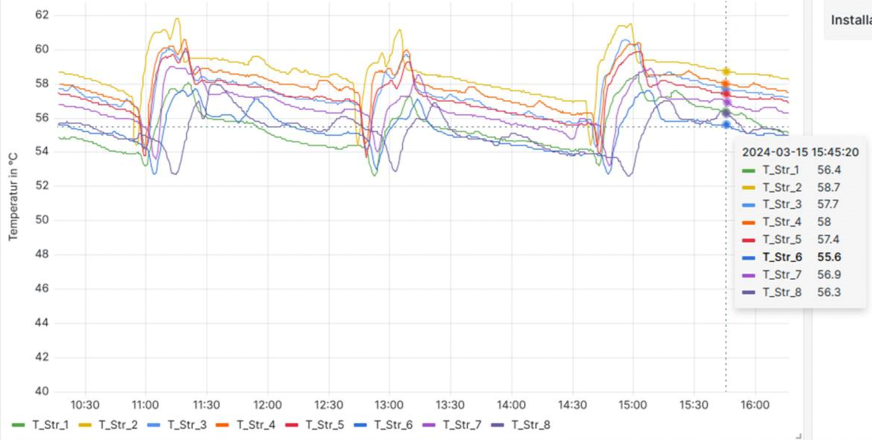

Die Abbildungen stellen die Ergebnisse einer Umrüstung von thermostatischen hin zu elektronischen Zirkulationsventilen dar. Sie zeigen die Temperaturverläufe von acht Warmwassersträngen in einem Mehrfamilienhaus. Bei einer Voranalyse der Warmwassersolltemperaturen hatten sich große Unterschiede mit einem hohen Schwingungsgrad gezeigt (Abb. 1). Zwischen dem kältesten und dem wärmsten Strang lagen zwischenzeitlich neun Kelvin Spreizung. Regelmäßig wurde eine Unterschreitung der für die Hygiene vorgeschriebenen 55 Grad Celsius gemessen.

Dadurch ist einerseits die Hygiene in nicht abgeglichenen Systemen maßgeblich gefährdet, andererseits ist die gewünschte Energieeffizienz nicht gegeben.

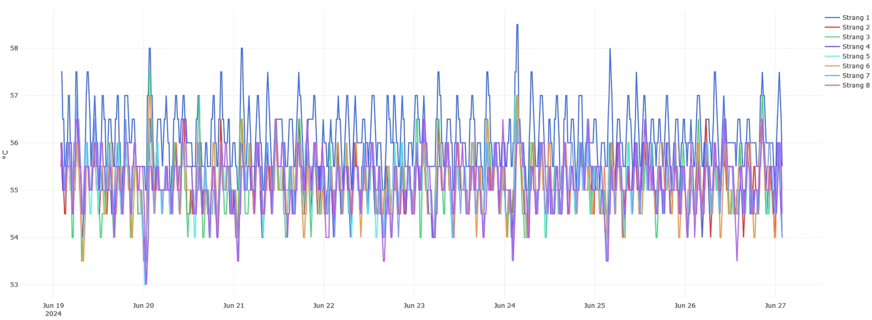

Nachdem die Hydraulik mit den elektronischen Zirkulationsventilantrieben BLTzirk von Blue Leaf Technology ausgestattet worden war, ergab sich ein weitaus verbessertes Bild (Abb. 2). Die Spreizung reduzierte sich auf vier Kelvin. Die daraus resultierenden Vorteile sind einerseits die automatische Erfüllung der Betreiberpflicht nach den technischen Regelwerken und andererseits eine dauerhafte und auswertbare Sicherstellung der Hygiene.

Ventilsensoren in das Energiemanagement einbinden

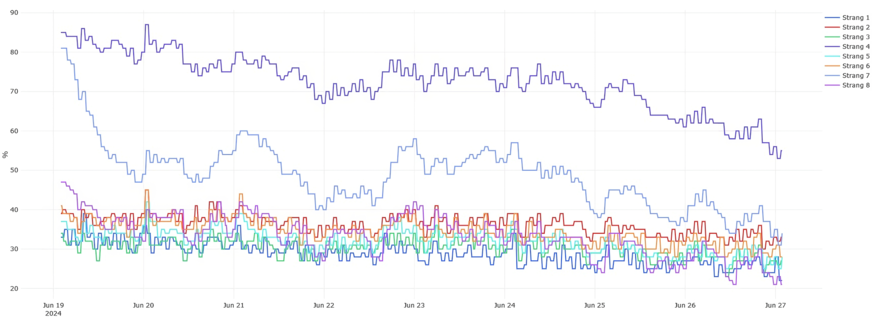

Mit intelligenten Dashboards können zudem weitere Parameter der elektronischen Ventile angezeigt werden, zum Beispiel ihr Öffnungsgrad (0 bis 100 Prozent). Wie in Abb. 3 zu erkennen ist, lassen sich die Ventilpositionen für jeden Strang auswerten. Das ist möglich, weil jeder elektronische Zirkulationsantrieb über zwei Sensoren für Warmwasser- und Umgebungstemperatur verfügt. Die Messung der Temperaturen erfolgt alle fünf Minuten, über drei Messungen wird alle 15 Minuten der Mittelwert gebildet und von einem integrierten Funkmodul des Ventilantriebs per LoRaWAN an das Gateway versendet und im Dashboard dargestellt.

Um den aktuellen Ventilöffnungsgrad ermitteln zu können, wird ein Mittelwert über zwölf Temperaturmessungen des Zirkulationsrücklaufs gebildet und mit dem Sollwert verglichen. Bei Abweichungen wird die Ventilposition angepasst, die Daten werden ebenfalls per Funk übermittelt und im Dashboard dargestellt. Gleichzeitig ist der Status aller Ventile schnell und einfach in einer Übersichtsampel sichtbar. Dabei bedeuten

Zudem generiert das System im Falle von Abweichungen – Status gelb und rot – automatisch Alarmmeldungen und versendet sie an die eingetragenen Adressen. Die Montage des Gateways erfolgt mit zwei Schrauben. Für das Netzteil ist bauseits eine 230-Volt-Doppelsteckdose in der Nähe notwendig. Der montierte Antrieb nimmt nach einmaliger Initialisierung durch einen Magnetstift den Funkbetrieb auf und verbindet sich mit dem Gateway. Die Datenübertragungsqualität per LoRaWAN lässt sich vorab mit einem Feldtestgerät ermitteln.

Offene Systemarchitektur ermöglicht flexiblen Betrieb

Obwohl das Monitoring über Gebäudeleittechnik schon heute zur gängigen Praxis gehört, bleibt die Trinkwasserversorgung dabei häufig außen vor. Das sollte sich ändern. Auch weil für die Immobilienwirtschaft eine umweltgerechte und soziale Unternehmensführung – Environmental Social Governance, ESG – immer wichtiger wird und sie einen nachhaltigen Umgang mit Trinkwassersystemen erfordert. Daher wird es immer wichtiger, dass Trinkwasserhydrauliksysteme in einer möglichst offenen Systemarchitektur gedacht, dadurch energieeffizient betrieben sowie kostengünstig und flexibel erweitert werden können.

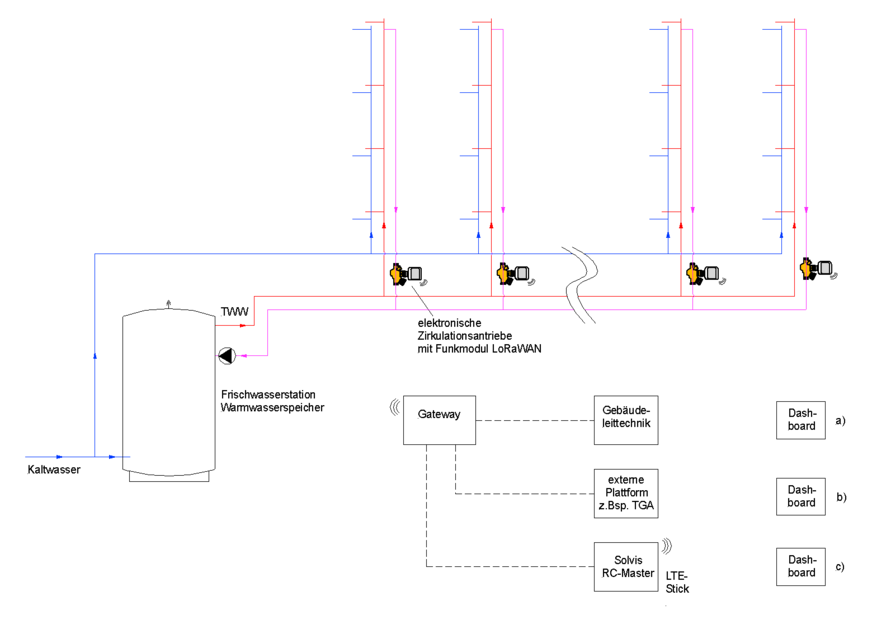

Aus diesem Grund ist der Antrieb BLTzirk als offene Lösung konzipiert und über eine einfache Schnittstelle direkt mit Energiemanagementsystemen oder Gebäudeleittechniken zu koppeln (Abb. 4). Verfügen die Systeme nicht über ein integriertes LoRaWAN-Funkmodul,

lässt sich die Verbindung über ein entsprechendes Gateway herstellen.

Die offene Systemarchitektur ermöglicht zudem unterschiedliche kaufmännische Lösungen und Geschäftsmodelle. Sind beispielsweise in einem Gebäude oder im Quartier bereits Systeme mit einem LoRaWAN-Funkmodul vorhanden, bietet sich der Kauf der elektronischen Antriebe oder kompletter Zirkulationsventile sowie die Integration beziehungsweise Erweiterung der vorhandenen Software an. Ist keine LoRaWAN-Infrastruktur vorhanden, kann sich die Immobilienfirma von einem externen Dienstleister die Hardware (Infrastructure as a Service, IaaS) sowie Software und Betriebsführung (Software as a Service, SaaS) bereitstellenlassen.

Damit können Bestandsimmobilien in eine bestehende oder neu aufgesetzte Gebäudeleittechnik eingebunden werden. Die auszutauschenden Datenpakete enthalten folgende Informationen: Liste der angeschlossenen Ventile, Ventilidentifikationsnummern, Solltemperatur der Zirkulation, Ist-Temperatur der Zirkulation, Zeitstempel der Daten, Ventilstatus mit aktuellem Öffnungsgrad und Umgebungstemperatur.

Durch die Nutzung des LoRaWAN-Funkstandards lassen sich nicht nur einzelne Gebäude, sondern ganze Quartiere über ein Gateway steuern. Die darüber zur Verfügung gestellten Daten tragen maßgeblich zur Einhaltung des hydraulischen Abgleichs und somit zur gesteigerten Hygiene in Trinkwasserinstallationen bei. Weiterhin können Fehlfunktionen im System schnell erkannt und ohne weitreichenden Komfortverlust bei den Nutzern abgestellt werden.

Hygiene und Energieeffizienz schließen sich nicht aus

Das DVGW-Arbeitsblatt W 551 zur Trinkwasserhygiene enthält keine Hinweise zur Energieeffizienz. Dies sollte in der anstehenden Novellierung der Richtlinie geändert werden. Aus Gemeinwohlsicht sollte eine integrale Gesamtbetrachtung von Hygiene und Energieeffizienz erreicht werden. Das ist wichtig für den dringend notwendigen Klimaschutz und die Effizienz aller modernen Technologien wie Abgaskondensation, Solaranlagen, Wärmenetze und Wärmepumpen. Als Grundlage kann ein Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene dienen [4].

Dort heißt es: „Sind im Zirkulationssystem sogenannte thermo-elektrische Zirkulationsventile eingebaut und auf die zentrale Gebäudeleittechnik aufgeschaltet, so gibt es bei kontinuierlicher Messwertüberwachung (mindestens 1/4 h Mittelwerte) eine weitere Option zur Energieeinsparung, da der kontinuierliche Nachweis des korrekten hydraulischen Abgleichs vorgelegt und damit auch archiviert werden kann. In diesen Objekten kann die Solltemperatur am Austritt des Trinkwassererwärmers auf 55 °C und ≥ 50 °C in der Zirkulation (z. B. ≥ 52 °C an den Zirkulationsventilen und ≥ 50 °C am Eintritt der Zirkulation in den Trinkwassererwärmer) reduziert werden. Bei dieser Temperaturreduktion ist das zuständige Gesundheitsamt zu informieren und ein fachlich kompetenter Verantwortlicher vom Betreiber der Trinkwasserinstallation zu benennen.“

Literatur

[1] Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches: W 551 Arbeitsblatt 04/2004 (Legionellen), https://t1p.de/geb240860

[2] VDI 6023 Hygiene in Trinkwasser-Installationen: Anforderungen an Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung, https://t1p.de/geb240862

[3] VDI 3810 Blatt 2: Betreiben und Instandhalten von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen – Trinkwasser-Installationen, https://t1p.de/geb240863

[4] Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene: Legionellosen und Energiesparmaßnahmen, Stellungnahme, Version vom 1. Februar 2023, https://t1p.de/geb240861

Blue Leaf Technology

Blue Leaf Technology

Blue Leaf Technology

Blue Leaf Technology

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Heizungsoptimierung mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/-heizungsoptimierung