Bei der zentralen Warmwasserbereitung in Mehrfamilienhäusern müssen im Gegensatz zu Heizkreisläufen mit Fußbodenheizung hohe Vorlauftemperaturen erreicht werden. Grund dafür sind die Hygienevorgaben, insbesondere die Bekämpfung von Legionellen gemäß DIN 1988-200. So muss ein zentraler Warmwasserspeicher permanent auf Temperaturen von mindestens 60 Grad gehalten werden. Für die Warmwasserzirkulation muss außerdem sichergestellt sein, dass am Rücklauf mindestens 55 Grad erreicht werden. Weiterhin schreibt die Norm vor, dass alle drei Jahre in den kritischen Wohnungen sowie im Heizraum die Trinkwasserqualität hinsichtlich Legionellen geprüft, also beprobt und analysiert wird (Merke: Eine ein Kelvin höhere Vorlauftemperatur verringert den Wirkungsgrad einer Wärmepumpe um 2,5 Prozent).

Für die aus hygienischer Sicht deutlich risikoärmere dezentrale Bereitung von Warmwasser gibt es dagegen nur wenige Vorgaben. Der Nutzer hat gemäß VDI 6003 Anspruch auf 50 Grad Zapftemperatur an der Küchenspüle. Enthält das Warmwasserleitungssystem in einer Wohnung – nach der Wohnungsstation – weniger als drei Liter Wasser, entfällt die Pflicht der Legionellenprüfung. Wird für die Warmwasserversorgung eines Mehrfamilienhauses die Wärmepumpe als Primärwärmeerzeuger in Betracht gezogen, können Wohnungsstationen der ideale Partner sein. Es stehen drei Installationsvarianten zur Verfügung:

1. Zweileitersystem

Die einfachste Form der Kombination einer Wärmepumpe mit Wohnungsstationen ist ein Zweileitersystem. Im Vergleich mit einer zentralen Lösung kostet sie weniger. Es braucht weder eine zentrale Warmwasser- noch eine Zirkulationsleitung und auch keinen Warmwasserspeicher, sondern nur einen Vor- und einen Rücklauf zum Pufferspeicher. Nachteilig ist jedoch, dass dieses recht einfache System während des ganzen Jahres mit hohen Vorlauftemperaturen von 50 Grad plus X betrieben werden muss, wobei X die Temperaturüberhöhung auf der Primärseite des Wärmetauschers ist, um 50 Grad Warmwassertemperatur an der Küchenspüle zu erreichen.

Bedingt durch diese hohen Vorlauftemperaturen erreicht die Wärmepumpe schlechtere Wirkungsgrade, was bei sehr einfach aufgebauten Wohnungsstationen zu höheren Energieverbräuchen und entsprechenden Betriebskosten führt. Mit der Auswahl großer Wärmetauscherleistungen kann dies verbessert werden, da die notwendige Temperaturüberhöhung an der Station auf bis zu zwei Kelvin reduziert wird.

2. Drei-/Vierleitersystem

Bei einem Drei-/Vierleitersystem gibt es einen Heizungsvorlauf und einen zweiten für die Warmwasserbereitung über die Wärmetauscher. Da die beiden Kreisläufe mit unterschiedlichen Systemtemperaturen arbeiten, sind separate Pufferspeicher nötig. Die Bereitstellung von Wärme für Heizung und Warmwasser ist entkoppelt. Damit können Wärmepumpen für die Heizung effizient arbeiten.

Die Betriebskosten fallen deutlich niedriger aus als bei Zweileitersystemen. Lediglich für die Warmwasserbereitung ist ein höheres Temperaturniveau nötig, auch in diesem Fall gilt 50 Grad plus X. Zu beachten gilt allerdings, dass die Warmwasserbereitung im Neubau mittlerweile einen erheblichen Teil des Gesamtwärmebedarfs ausmacht.

Ein Drei-/Vierleitersystem bringt jedoch den Nachteil einer aufwändigeren Installation mit sich. Neben den Pufferspeichern mit unterschiedlichen Temperaturniveaus sind bei einem Vierleitersystem beispielsweise doppelt so viele Armaturen, Dämmungen, Rohrleitungen und Wärmemengenzähler erforderlich als bei einem Zweileitersystem. Außerdem ist der Platzbedarf im Heizraum und im Versorgungsschacht höher. Das Dreileitersystem bietet sich als Kompromiss an, da bei ihm zumindest der Rücklauf dezentral zusammengeführt wird. Das spart Rohrleitungen, kann allerdings zu weniger Effizienz führen, da nur ein Rücklauftemperaturniveau anliegt.

Hinweis: Bei Drei-/Vierleitersystemen empfiehlt sich der zentrale Einsatz eines bivalenten Vierwegeventils, nicht zu verwechseln mit Vierwegemischern. Es stellt den Parallelbetrieb für Heizung und Warmwasser selbst bei längeren Zapfphasen sicher. Solange die Temperatur im Niedertemperaturpuffer zur Heizung ausreichend ist, arbeitet das Ventil wie ein Dreiwegemischer. Fällt die Temperatur unter die benötigte Vorlauftemperatur, kann über den zusätzlichen Eingang das erforderliche Medium aus dem Hochtemperaturpuffer beigemischt werden, um die Vorlauftemperatur auszuregeln.

3. Zweileitersystem mit Durchlauferhitzer

Wohnungsstationen mit einem nachgeschalteten elektrischen Durchlauferhitzer ermöglichen es, die Vorteile des Zweileitersystems – einfache Installation – mit den Vorteilen eines Drei-/Vierleitersystems – hohe Wärmepumpeneffizienz – zu kombinieren. In diesem Fall stellt die Wärmepumpe eine niedrige Vorlauftemperatur zur Verfügung, die für die Beheizung des Gebäudes ausreicht. Der Durchlauferhitzer in der Wohnungsstation hat die Aufgabe, die Temperatur des vorerwärmten Warmwassers bedarfsgerecht auf die gewünschte Temperatur anzuheben. Da das Delta T zwischen Vorlauf- und gewünschter Warmwassertemperatur in der Küche (50 Grad) relativ klein ist, sind elektrische Leistungsaufnahme und Stromverbrauch des Durchlauferhitzers vergleichsweise niedrig.

Die Nutzer können selbst entscheiden, ob ihnen die von der Wärmepumpe bereitgestellte Warmwassertemperatur ausreicht, oder ob elektrisch nachgewärmt werden soll. Eine großzügige Auslegung des Wärmetauschers in der Wohnungsstation trägt entscheidend zu einem hohen Wirkungsgrad bei. Die elektrischen Anschlussleistungen der Durchlauferhitzer von typischerweise elf bis 13,5 Kilowatt sind bereits bei der Auslegung des Hausanschlusses zu berücksichtigen. Die Investition für das Zweileitersystem mit Durchlauferhitzern ist dennoch nur geringfügig höher als die „klassische“ Zweileiterlösung.

Elektronisch geregelte Wohnungsstationen bieten im Sinne der VDI 6003 einen sehr hohen Warmwasserkomfort. Da sie sehr schnell auf Regelabweichungen reagieren, stellen sie eine konstante und komfortable Warmwasserauslauftemperatur sicher. Die Kombination mit Durchlauferhitzern erhöht den Komfort. Eine heizungsseitige Differenzdruckregelung vereinfacht und optimiert das System zusätzlich.

Planung von Wohnungsstationen

Sinnvoll ist, die Auslegung von Wohnungsstationen über die in der Anlage benötigten Wärmemengen durchzuführen. Schließlich muss die erforderliche Warmwasserleistung in der Bezugsperiode in Form von gespeichertem Puffervolumen oder als Heizleistung zur Verfügung stehen. Mehrere, sich gegenseitig beeinflussende Faktoren sind zu beachten:

Gleichzeitigkeitsfaktoren

Zur Auslegung der Warmwasserbereitung mit Wärmepumpen wird die DIN EN 15450 Anhang E angewendet. Der maximale tägliche Warmwasserbedarf und das entsprechende Verbrauchsverhalten werden über Zapfprofile für drei unterschiedliche Nutzergruppen dargestellt, die jeweils individuell erweitert werden können.

Hydraulischer Abgleich

Wohnungsstationen mit einem integrierten Differenzdruckregler passen sich automatisch an die Gegebenheiten vor Ort an und sorgen dafür, dass es an keiner Station zu einer Über- oder Unterversorgung kommt. Dafür muss gewährleistet sein, dass die bauseitige Hydraulik in der Lage ist, den notwendigen Versorgungsdruck und den geplanten Volumenstrom zur Verfügung zu stellen.

Dies erfordert sowohl eine fachgerechte Rohrnetzplanung als auch eine sorgfältige Berechnung und Auslegung der Pumpen – was daher im ersten Schritt erfolgen muss. Innerhalb der Wohnung sorgt ein Differenzdruckregler in der Wohnungsstation für konstante Versorgungsbedingungen der Primärseite. Die einzelnen Heizflächen müssen nur noch untereinander hydraulisch abgeglichen werden.

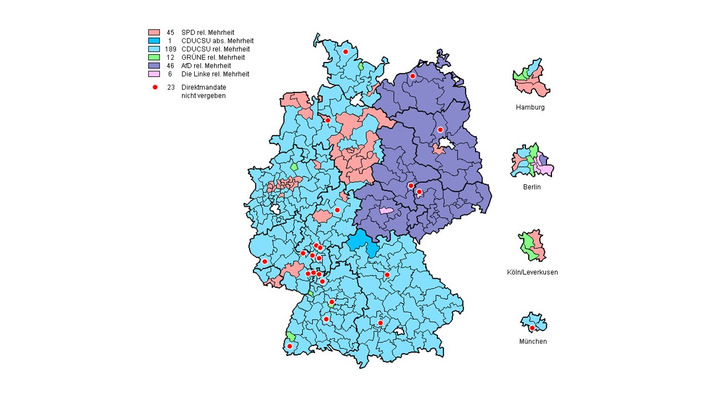

Bild: Wolf

Einzelgerät oder Kaskade?

Gerade in Mehrfamilienhäusern kann es sinnvoll sein, mit einer Wärmepumpenkaskade zu arbeiten statt mit einem Gerät mit entsprechend hoher Leistung. Durch ungünstige Kombinationen der Phasen von Warmwasserbereitung und Abtauzyklus kann es bei einem Einzelgerät dazu kommen, dass über einen längeren Zeitraum von mehr als einer halben Stunde keine Wärme für die Heizkreisläufe zur Verfügung steht. Ein Parallelbetrieb – Heizung und Warmwasserbereitung gleichzeitig – ist nicht zu empfehlen, da die Wärmepumpe durch das hohe Temperaturniveau während der Warmwasserbereitung mit einem niedrigen Wirkungsgrad arbeitet.