Lange hat es gedauert, bis die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege (WTA) am 12.6.2024 in Berlin das neue Regelheft Energieberater Denkmal (EB-D) vorgestellt hat. Es gilt seit dem 1. Juli 2024, tritt aber nun nach einer Übergangsfrist verbindlich am 1. Januar 2025 in Kraft. Wir haben darüber bereits in GEB 06-2024 kurz berichtet.

Die Neufassung des Regelheftes enthält Bestimmungen für die Ersteintragung und Verlängerung der Eintragung als Energieberatende für Baudenkmale und sonstige besonders erhaltenswerte Bausubstanz für die Förderprogramme des Bundes zur energetischen Sanierung. Es ist unterteilt in einen Allgemeinen Teil (AT) und einen Besonderen Teil (BT). Neuerungen gibt es insbesondere in der Kategorie Nichtwohngebäude Denkmal. Hier ist von Energieberatenden, die bereits für Nichtwohngebäude zugelassen sind, zum Erhalt der Eintragung für denkmalgeschützte Nichtwohngebäude ein zusätzlicher Nachweis zu erbringen. Darüber hinaus besteht nunmehr die Möglichkeit, die Zulassung über ein nach DIN EN 16 883 geplantes Projekt an einem Baudenkmal zu erhalten.

Zulassung als Energieberatende im Denkmal

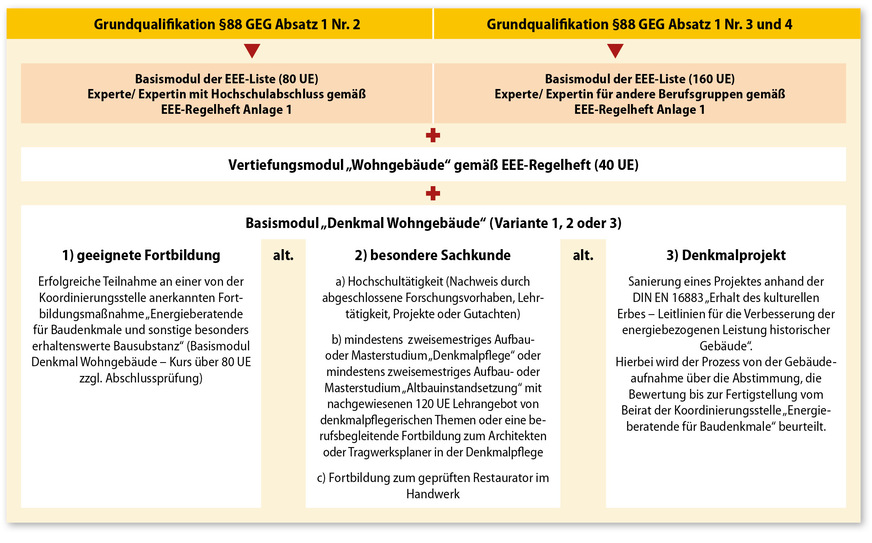

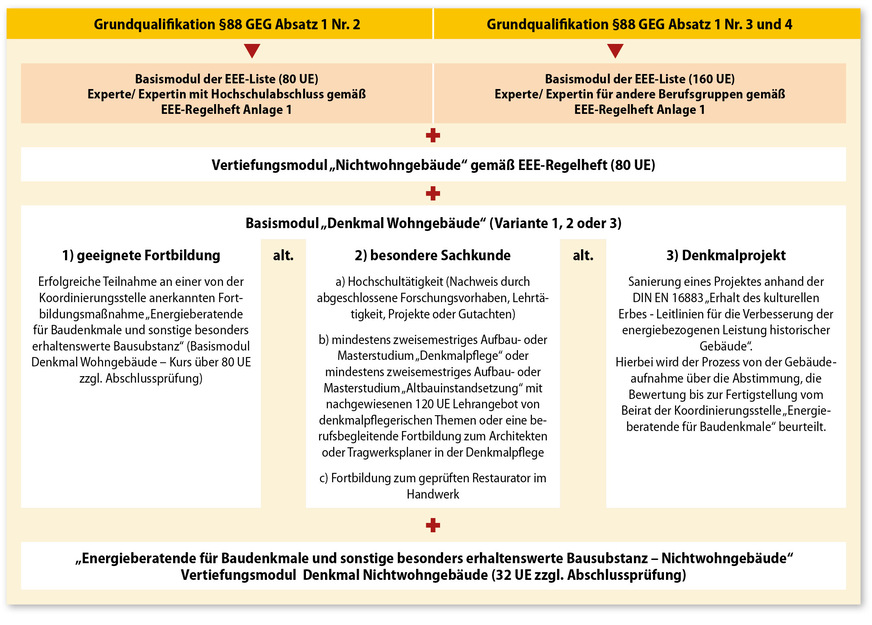

Für die Ersteintragung ist zunächst eine Grundqualifikation nachzuweisen, die sich aus der Ausstellungsberechtigung für Energieausweise nach § 88 Gebäudeenergiegesetz (GEG) ergibt. Des Weiteren ist die Zusatzqualifikation „Energieeffizienz“ erforderlich, die auch als Voraussetzung für die Eintragung als Energieeffizienzexperte im Regelheft der Ddeutschen Energie-Agentur beschrieben wird. Die darüber hinaus erforderliche Zusatzqualifikation Baudenkmale erlangt man in der Regel durch die Fortbildung zum Energieberatenden für Baudenkmale.

Für Wohngebäude Denkmal ist der Basiskurs über 80 Unterrichtseinheiten (UE) zu absolvieren, für den Eintrag in der Kategorie Nichtwohngebäude Denkmal zusätzlich das Vertiefungsmodul mit 32 UE. Nach wie vor gibt es die Möglichkeit, die Fortbildung Baudenkmal durch besondere Sachkunde zu ersetzen. Anerkannt sind

Neu hinzugekommen ist bei der Ersteintragung die Möglichkeit, die Fortbildung auch durch einen Praxisnachweis zu ersetzen. Dazu muss das denkmalgeschützte Objekt nach DIN EN 16883 „Erhaltung des kulturellen Erbes – Leitlinien für die Verbesserung der energiebezogenen Leistung historischer Gebäude“ saniert und dokumentiert worden sein. Die Grafiken in Abb. 1 und Abb. 2 fassen die einzelnen Anforderungen und Abläufe für die Ersteintragung bildhaft zusammen.

Quelle: WTA GmbH

Verlängerung der Eintragung

Von den Energieberatenden für Baudenkmale ist für die Verlängerung des Listeneintrags in regelmäßigen Abständen die für den Aufgabenbereich notwendige berufliche Fortbildung und Sachkunde nachzuweisen. Hierzu sind ein Praxisnachweis sowie der Nachweis über absolvierte Fortbildungsstunden einzureichen. Der Praxisnachweis besteht in einer selbstständig und fachgerecht durchgeführten energetischen Fachplanung oder Baubegleitung bei der energetischen Sanierung eines Denkmals oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz. Alternativ können zwei an Baudenkmalen umgesetzte und abgeschlossene Einzelmaßnahmen eingereicht werden.

Soll der Eintrag auch für die Kategorie Nichtwohngebäude verlängert werden, ist der Praxisnachweis aus dem Bereich Nichtwohngebäude Denkmal zu wählen. Neben dem Praxisnachweis sind Fortbildungen im Umfang von 16 UE (Wohngebäude Denkmal) beziehungsweise 24 UE (Nichtwohngebäude Denkmal) nachzuweisen.

Kann ein Praxisnachweis nicht erbracht werden, kann man alternativ den Weg über einen erhöhten Fortbildungsumfang gehen. Dieser muss 40 UE für Wohngebäude beziehungsweise 56 UE für Nichtwohngebäude umfassen. Diese Alternative kann allerdings nicht zweimal in Folge beansprucht werden.

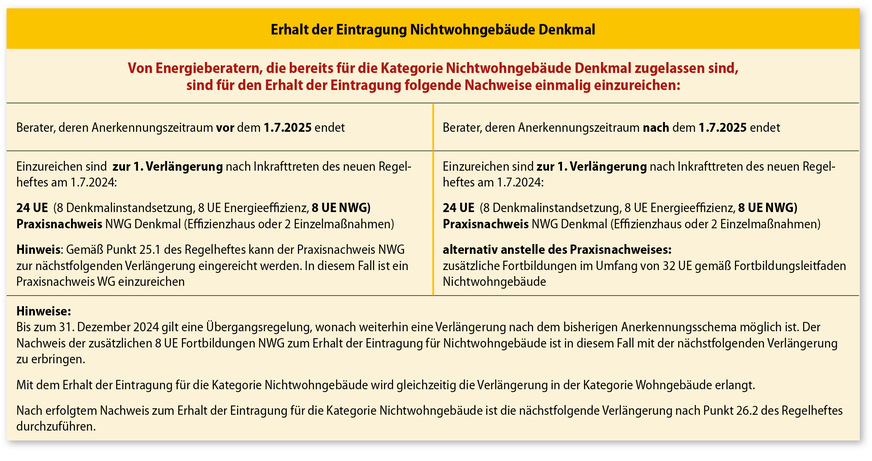

Erhalt der Eintragung in der Kategorie Nichtwohngebäude

Energieberatende für Baudenkmale, die bereits vor Inkrafttreten des neuen Regelheftes in der Kategorie Nichtwohngebäude eingetragen waren und ihren Eintrag aufrechterhalten wollen, müssen dazu bei der nächstfolgenden Verlängerung ein Projekt über die Sanierung eines denkmalgeschützten Nichtwohngebäudes einreichen. Es gilt dabei eine Übergangsfrist bis zum 1.7.2025 (Abb. 3). Der Praxisnachweis Nichtwohngebäude Denkmal kann bis zu dieser Frist auch erst bei der nächstfolgenden Verlängerung eingereicht werden.

Quelle: WTA GmbH

Umfang und Inhalt von Fortbildungen

Das neue Regelheft legt den Fokus der Fortbildungen stärker auf die Themen der Denkmalpflege. Der Umfang der nachzuweisenden Fortbildungen in der Kategorie Wohngebäude Denkmal beträgt bei einer Verlängerung mit Praxisnachweis weiterhin 16 UE. Davon sind 8 UE aus dem Bereich Energieeffizienz und 8 UE aus dem Themenbereich Denkmalpflege nachzuweisen. In der Kategorie Nichtwohngebäude Denkmal sind insgesamt 24 UE, davon 8 UE aus dem Bereich Energieeffizienz und 16 UE aus dem Bereich Denkmalpflege nachzuweisen.

Weitere Details zu Inhalt und Umfang der Fortbildungen in den Kategorien Wohngebäude Denkmal und Nichtwohngebäude Denkmal beschreibt der Fortbildungsleitfaden (https://t1p.de/GEB241020). Die kostenfrei erhältliche Broschüre kann bei der Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz bestellt werden (https://t1p.de/GEB241021).

Anforderungen an den Praxisnachweis

Mit dem eingereichten Praxisprojekt (Effizienzhaus oder Einzelmaßnahmen) weist ein Energieberatender den denkmalgerechten Umgang mit der historischen Bausubstanz und seine besondere Sachkunde nach, die für die komplexe Anforderung einer energetischen Denkmalsanierung erforderlich sind. Die Wahl geeigneter Materialien und Maßnahmen sowie die sorgfältige Planung und Ausführung sind dabei entscheidend, um Schäden zu vermeiden und das Gebäude langfristig energetisch zu optimieren.

Grundlage der Dokumentation eines Praxisnachweises ist das Projektdatenblatt, das die Koordinierungsstelle unter www.wta-gmbh.de/de/energieberater/ den Energieberatenden zur Verfügung stellt. Mit ihm werden die wichtigsten Daten und relevanten Parameter abgefragt. Ein Nachweis über die Abstimmung mit den Denkmalbehörden ist ebenso gefordert wie die bauphysikalische Bewertung der Maßnahmen. Letztere ist vor allem für die Schadensfreiheit der Konstruktion maßgeblich. Hierzu gehört die Beurteilung kritischer Wärmebrücken, wie etwa die Anschlüsse beim Einbau von neuen Fenstern oder der Ertüchtigung bestehender Fenster in nicht gedämmten Mauerwerkswänden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der bauphysikalischen Betrachtungen ist der Feuchteschutznachweis, der dazu dient, die langfristige Funktionalität bei einer eventuell durchgeführten Innendämmung zu bewerten.

In einem Hinweisblatt zum Projektdatenblatt werden die Anforderungen an den Praxisnachweis und an die einzureichenden Dokumente beschrieben. Der Aufwand für die Verlängerung der Eintragung als Energieberater für Baudenkmale ist zwar höher als bei einer Eintragung in die Energieeffizienz-Expertenliste, jedoch lässt sich die tatsächliche Kompetenz des Energieberaters für denkmalgeschützte Gebäude nur durch diesen speziellen Nachweis bewerten. Alle genannten Unterlagen können von der Internetseite der Koordinierungsstelle heruntergeladen werden.

Quelle: WTA GmbH

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Denkmal und Altbau mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/denkmal-und-altbau