Mit raumluftabhängigen Feuerstätten, zum Beispiel Gas-Etagenheizungen, konnten im Gebäudebestand bisher Feuchteschäden und Schimmelpilzbefall häufig vermieden werden. Erfolgt im Zuge einer Sanierung ein Heizungsaustausch, entfällt in aller Regel die Nachströmung der Verbrennungsluft. Werden zusätzlich die Fenster ausgetauscht, werden die Gebäude außerdem deutlich dichter. Sowohl mit und vor allem ohne Fensteraustausch ist häufig eine zusätzliche lüftungstechnische Maßnahme zum Ausgleich dieses sanierungsbedingten Lüftungsdefizits erforderlich.

Durch eine ventilatorgestützte Lüftung, insbesondere mit Wärmerückgewinnung, lassen sich die Lüftungswärmeverluste reduzieren und gleichzeitig die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Feuchteschutz des Gebäudes sicherstellen. Ein wichtiger, aber häufig wenig beachteter Aspekt ist dabei das Zusammenspiel von Heizsystem und Gebäudelüftung. Für den Gebäudebestand typisch sind heute mit Erdgas oder Heizöl beheizte Wohnungen (circa 75 Prozent des Gebäudebestandes), die sehr häufig nicht über Lüftungstechnik verfügen und folglich nur über Fugen beziehungsweise Undichtigkeiten und/oder mit geöffneten Fenstern gelüftet werden.

Etagenheizungen sorgen für mehr Luftaustausch

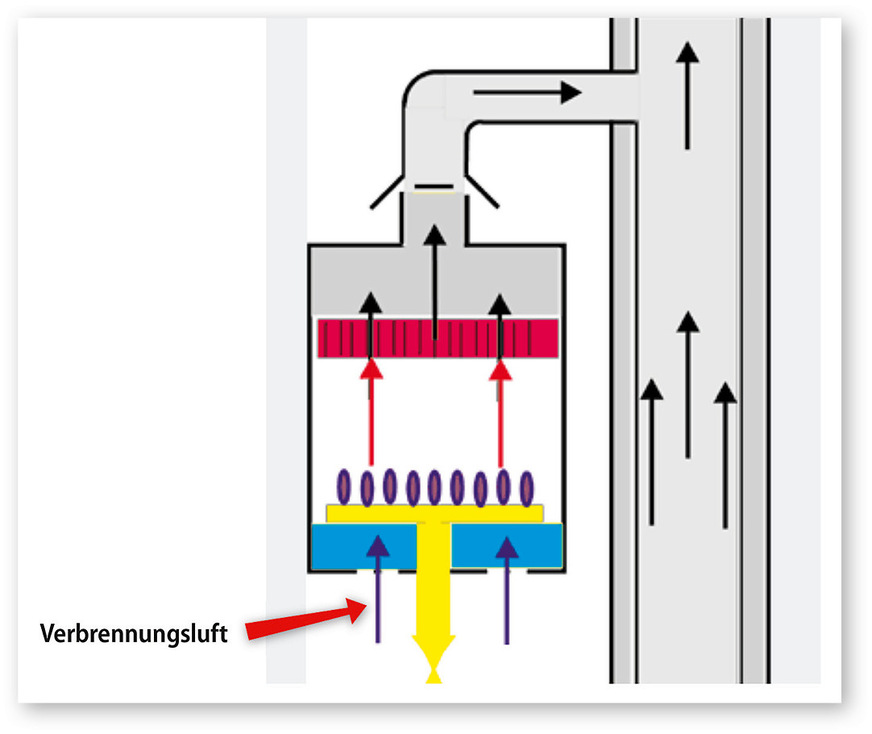

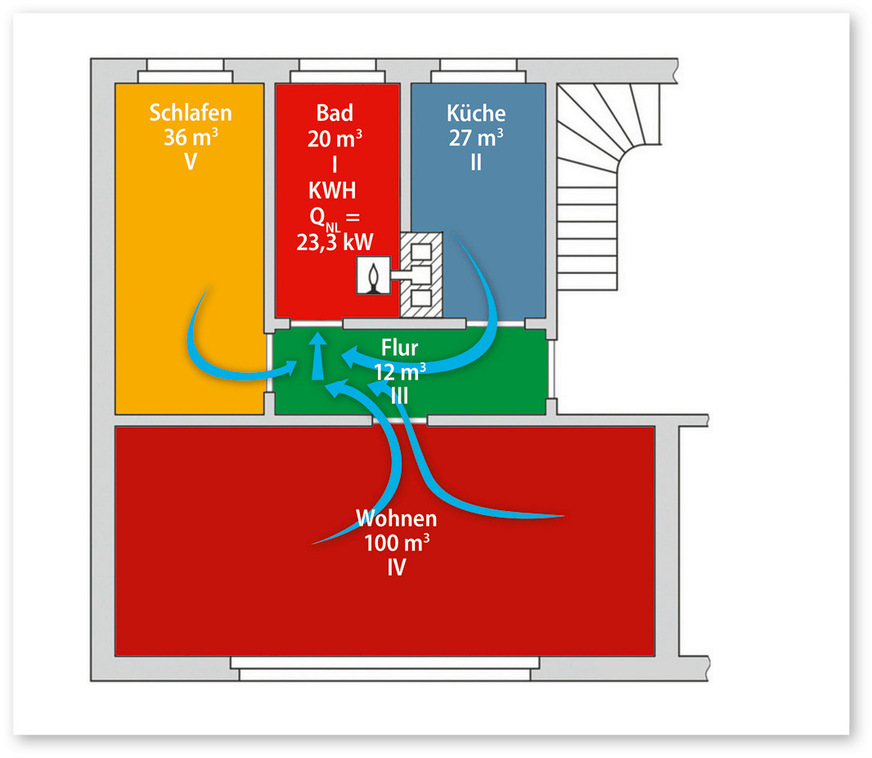

Werden die Heizungsanlagen raumluftabhängig betrieben, zum Beispiel typisch für Gas-Etagenheizungen im Mietwohnungsbau, ergibt sich die Verbrennungsluft durch den Raumluftverbund der Wohnung. Dazu strömt die erforderliche Außenluft durch Undichtigkeiten an der Gebäudehülle nach und vermeidet Feuchteschäden, insbesondere Schimmelpilzbefall, auf diese Weise in Kombination mit der meist undichten Gebäudeausführung.

Der Zusammenhang zeigt sich durch die folgende einfache Abschätzung:

Erforderlicher Luftwechsel im Wohngebäudebestand

Lüftung zum Feuchteschutz beziehungsweise zur Schimmelpilzvermeidung in Abhängigkeit von Wohnungsgröße und Personenanzahl:

0,1- bis 0,3-mal pro Stunde

Nennlüftung für Gesundheit und Luftqualität in Abhängigkeit von Wohnungsgröße und Personenanzahl: 0,3- bis 0,7-mal pro Stunde

Realisierter Luftwechsel im unsanierten Wohngebäudebestand

Verbrennungsluft raumluftabhängig (Heizlast 100 W/m2, Luftbedarf 1,6 m3/h je kW): 0,06-mal pro Stunde

Infiltration (Luftdichtheit n50 = 2...3 h-1 und in Abhängigkeit von Gebäudelage und -geometrie): 0,08- bis 0,27-mal pro Stunde

Gesamtluftwechsel: 0,14- bis 0,33-mal pro Stunde

Offensichtlich können in dieser Konstellation – raumluftabhängige Feuerstätte und vergleichsweise undichtes Gebäude – auch ohne beziehungsweise mit nur wenig manuellem Fensterlüften mögliche Feuchteschäden und Schimmelpilzbefall häufig vermieden werden.

Zu diesem Ergebnis kam auch die 2006 veröffentlichte Felduntersuchung „Vermeiden Gasetagenheizungen Schimmelpilze?“ von Klaus-Dieter Clausnitzer vom Bremer Energie-Institut. Sie konnte eine signifikante Reduzierung des Schimmelpilzrisikos in Wohnungen mit raumluftabhängigen Heizsystemen nachweisen. Unabhängig davon ist auch in dieser Konstellation die Mitwirkung der Bewohner durch zusätzliches und regelmäßiges Fensterlüften für die Sicherstellung der Gesundheit und einer guten Raumluftqualität (Nennlüftung) zwingend erforderlich.

Bild: GEB

Sanierungsbedingtes Lüftungsdefizit muss ausgeglichen werden

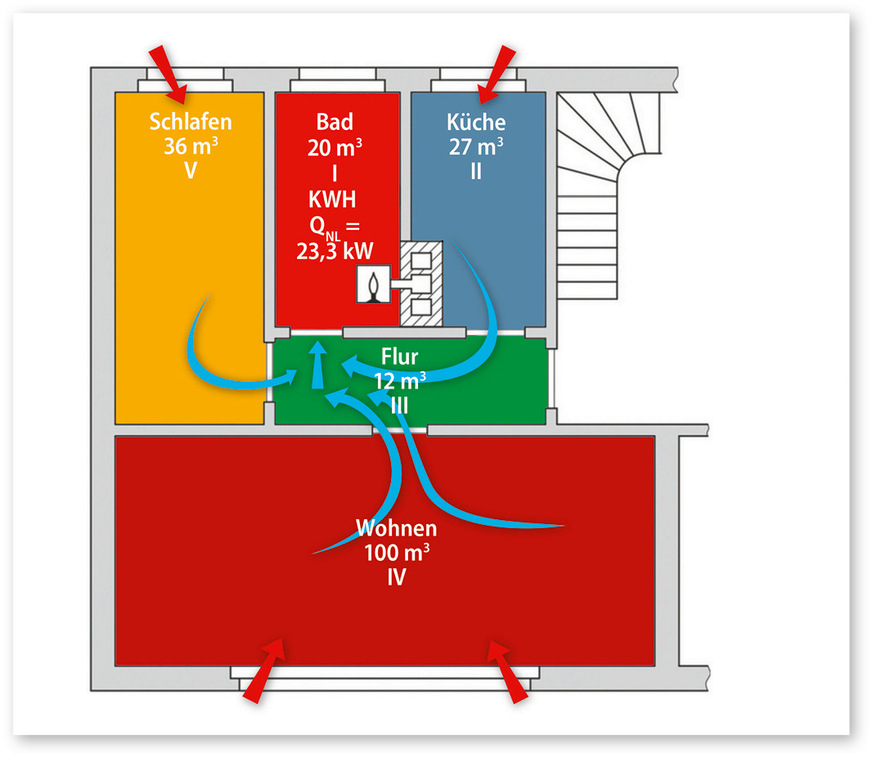

Erfolgt im Zuge einer Sanierung ein Ersatz der in der Wohnung aufgestellten Etagenheizung durch eine gebäudezentrale Wärmeversorgung, zum Beispiel durch eine Wärmepumpenheizung, ist keine Verbrennungsluft in der Wohnung mehr erforderlich. Dadurch entfällt in aller Regel deren Nachströmung in den Aufstellungsraum der bisherigen Etagenheizung durch den Raumluftverbund. Zudem werden häufig neue Fenster eingesetzt und die Wohnung wird dichter.

Somit ist der nutzerunabhängige erforderliche Mindestluftwechsel zum Feuchteschutz und zur Hygiene in der Wohneinheit nicht mehr sichergestellt und zusätzliche lüftungstechnische Maßnahmen sind zu empfehlen, um das sanierungsbedingte Lüftungsdefizit auszugleichen. In Verbindung mit einem beispielsweise durch steigende Heizkosten motivierten sparsamen Lüftungsverhalten ist mit einer erhöhten Raumluftfeuchte und mit einem deutlichen Anstieg des Schimmelpilzrisikos zu rechnen.

Realisierter Luftwechsel nach Heizungs- und Fensteraustausch

Ohne raumluftabhängige Feuerstätte: 0-mal pro Stunde

Infiltration (Luftdichtheit n50 = 1 bis 1,5 h-1 und in Abhängigkeit von Gebäudelage und -geometrie): 0,04- bis 0,13-mal pro Stunde

Gesamtluftwechsel: 0,04- bis 0,13-mal pro Stunde

Nach der einschlägigen Auslegungsnorm für Wohnungslüftung, der DIN 1946-6 – Lüftung von Wohngebäuden, sind dann lüftungstechnische Maßnahmen zwingend erforderlich, um eine nutzerunabhängige Lüftung zum Feuchteschutz zu gewährleisten. Demzufolge ist eine manuelle Fensterlüftung oftmals problematisch.

Entscheidet man sich für ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung, lässt sich der ohnehin normativ vorgeschriebene Feuchteschutz mit weiteren Vorteilen wie Energieeffizienz, Luftqualität und Schallschutz verbinden. Die Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung ermöglicht somit die gleichzeitige Umsetzung verschiedener Ziele in der Gebäudetechnik:

anlage fungiert das Lüftungssystem insbesondere in dichten Gebäuden als Ausgleich des sanierungsbedingten Lüftungsdefizits.

Bei dem Beitrag handelt es sich um einen Auszug aus der zweiten Kurzstudie „Wohnungslüftung Wärmerückgewinnung als nachhaltige Schlüsseltechnologie der Wärmewende – Klimaschutz und Nachhaltigkeit“ des ITG Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden Forschung und Anwendung im Auftrag des VfW – Bundesverbands für Wohnungslüftung, https://t1p.de/GEB250460

Bild: GEB

Bild: GEB

Interview

Über den praktischen Umgang mit dem sanierungsbedingten Lüftungsdefizit hat Tim Geßler mit Ralf Lottes, Geschäftsführer des VfW – Bundesverband für Wohnungslüftung, gesprochen.

Herr Lottes, das sanierungsbedingte Lüftungsdefizit zeigt einen wichtigen Handlungsbedarf auf, den viele wahrscheinlich so nicht auf dem Schirm haben. Wie viele Wohnungen sind in Deutschland davon betroffen?

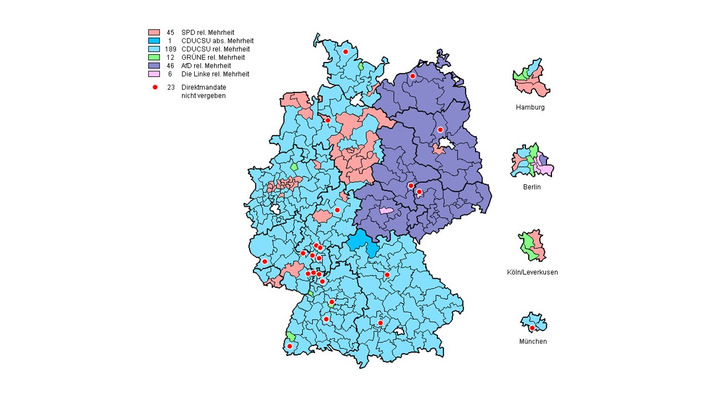

In Deutschland gibt es 19,5 Millionen Wohngebäude, in denen sich etwa 42 Millionen Wohnungen befinden. 11,6 Prozent davon werden mit Gas-Etagenheizungen beheizt, also knapp 4,9 Millionen Wohnungen. Es ist davon auszugehen, dass 80 bis 90 Prozent dieser Gas-Etagenheizungen raumluftabhängig betrieben werden. Nordrhein-Westfalen und Berlin haben einen besonders hohen Anteil von Gas-Etagenheizungen in ihren Wohnungsbeständen.

Was müssen Energieberaterinnen und Energieberater im Fall eines geplanten Austauschs einer raumluftabhängigen Gas-Etagenheizung tun? Gibt es eine Hinweispflicht?

Eine Hinweispflicht ergibt sich durch die Veränderung der Beschaffenheit der Wohnung. Durch bauliche Maßnahmen, wie Fensteraustausch oder eben den Austausch der raumluftabhängigen Gas-Etagenheizungen, steigt das Risiko für Schimmelschäden und für den Vermieter erhöht sich das Haftungsrisiko.

Was ist anschließend zu beachten? Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden?

Es gibt keine direkte gesetzliche Verpflichtung Maßnahmen zu ergreifen. Allerdings ergibt sich aus der einschlägigen Lüftungsnorm DIN 1946-6 die Notwendigkeit, bei lüftungstechnisch relevanten Änderungen – und dazu zählt auch die wegfallende Verbrennungsluftversorgung – ein Lüftungskonzept zu erstellen.

Wie ist Ihre Empfehlung für den Umgang damit in der Praxis?

Von Schornsteinfegern, Energieberatern und sonstigen Handwerkern wird das Thema kaum beachtet. Lediglich das sichere Verschließen der alten Anschlussöffnung im Schornstein wird vom Schornsteinfeger gefordert. Wir appellieren daher an die genannten Gruppen, im Sinne der nebenstehenden Ausführungen zu handeln. Neben den klassischen Gas-Etagenheizungen sind ferner noch circa 600.000 Gaseinzelöfen betroffen. Auch bei deren Austausch würde das beschriebene sanierungsbedingte Lüftungsdefizit auftauchen.

Bild: VfW

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Lüftung mit -Beiträgen und News aus dem GEB: