Ob mit oder ohne Brennwertnutzung: Die Tage der mit fossilem Heizöl befeuerten Heizung sind gezählt. Mit Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) gilt nach § 72 ein Betriebsverbot für mit einem flüssigen oder festen Brennstoff beschickte Heizkessel, die vor 1991 in Betrieb genommen wurden [1]. Danach installierte Heizkessel dürfen nur bis zum Ablauf von 30 Jahren seit Aufstellung betrieben werden. Ab 2026 dürfen Ölkessel nur noch unter sehr eingeschränkten Bedingungen neu in Betrieb genommen werden. Der Wärmebedarf muss anteilig durch erneuerbare Energien gedeckt werden.

Mit dem Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 (kurz: Klimapaket) [2] wurde eine Austauschprämie für Ölheizungen beschlossen, die nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) [3] gewährt wird und auch den Austausch zugunsten einer effizienteren Ölheizung unterstützt.

CO₂-neutrales Heizen

Das Ziel, den CO₂-Ausstoß zum Jahr 2050 um bis zu 95 % gegenüber dem Jahr 1990 zu reduzieren, betrifft auch die Gebäudeheizung. Um die erforderliche Reduktion im Bereich Heizen zu erreichen, bestehen prinzipiell vier Möglichkeiten:

Zudem sind Kombinationen dieser vier Möglichkeiten umsetzbar. So kann grüner Strom zur Herstellung synthetischer Brennstoffe verwendet werden. Diese können in konventionellen Kesseln oder Blockheizkraftwerken (BHKW) unter Freisetzung von CO₂ verbrannt werden. Diese Variante hat aufgrund ihrer geringen energetischen Effizienz und der potenziell hohen Herstellkosten des Brennstoffes geringe Aussichten, sich gegenüber den Optionen 1 bis 4 durchzusetzen.

Notwendige Einsparung beim Kesselaustausch

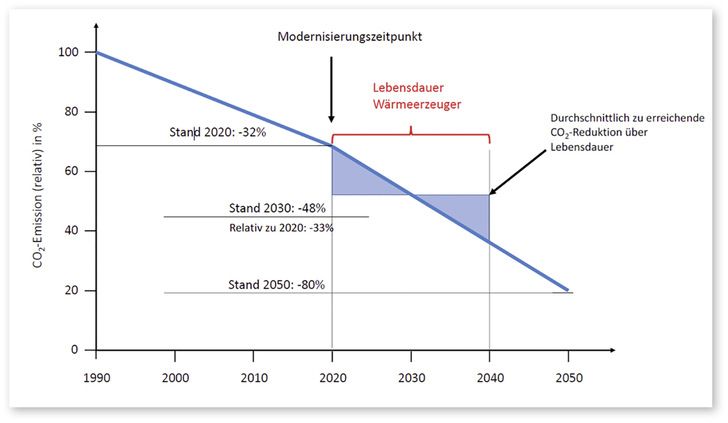

Entgegen aktueller Werbung der Kesselindustrie [4] ist mit einer einfachen Erneuerung des alten Niedertemperatur-Ölkessels durch einen modernen Brennwert-Ölkessel wenig erreicht (ca. 6 % Einsparung). Auch ein Wechsel zu anderen fossilen Brennstoffen wie Erdgas oder Flüssiggas spart mäßig bis wenig CO₂ ein (Erdgas: ca. 27 %, Flüssiggas: in etwa 13 %). Ziel bei einer Erneuerung des Heizungssystems in Bestandsgebäuden sollte es sein, CO₂-Einsparungen zu erreichen, die ca. dem Mittelwert zwischen den Klimazielen von heute und denjenigen am Ende der Lebensdauer des neuen Wärmeerzeugers entsprechen (siehe Abb. 1).

Beispiel: Der Heizölkessel eines im Jahr 1990 erbauten Einfamilienhauses sollte 2020 noch ersetzt werden. Es wird überlegt, einen moderneren, mit einem fossilen Brennstoff befeuerten Kessel einzubauen. Der CO₂-Ausstoß wird durch diese Modernisierung um ca. 32 % reduziert. Das scheint auf den ersten Blick eine hohe Einsparung zu sein. Im Jahr 2030 soll jedoch schon eine deutlich höhere Reduktion, nämlich um ca. 48 % und im Jahr 2050 um mind. 80 % erreicht werden.

Angenommen, der neue Wärmeerzeuger hat eine mittlere Nutzungsdauer von 20 Jahren, dann müsste mit der Modernisierung eine CO₂-Einsparung von 48 % erwirkt werden. Sie bleibt über die Lebensdauer unverändert (wie in Abb. 1 an der horizontalen Linie zu erkennen ist). In der Zeit zwischen 2020 und 2030 führt die Modernisierungsmaßnahme zu einer höheren Einsparung als nach den aktuellen Zielen der Bundesrepublik verlangt wird. In der ersten Hälfte der Nutzungsdauer wird gewissermaßen eine „CO₂-Gutschrift“ aufgebaut. In der Zeit nach 2030 reicht die Einsparung durch die 2020 durchgeführte Modernisierungsmaßnahme jedoch nicht mehr aus. Somit wird die vor 2030 aufgebaute „CO₂-Gutschrift“ bis zum Ende der Lebensdauer abgeschmolzen.

Als erstes Fazit kann festgestellt werden, dass weder ein Austausch des Ölkessels noch ein Umstieg auf einen anderen fossilen Brennstoff (Erdgas) allein ausreicht, um adäquate CO₂-Einsparungen für die gesamte Lebensdauer zu erreichen. In den folgenden Abschnitten sollen Alternativen sowohl für Einzel- als auch für kombinierte Maßnahmen (z. B. in Verbindung mit Wärmeschutzmaßnahmen) aufgezeigt werden.

Quelle: FH Westküste

Einsparpotenziale durch alternative Technologien

Mini-BHKW

Ein BHKW erzeugt mithilfe von Erdgas oder Biogas simultan Strom und Wärme. Für die zusätzliche Stromproduktion muss insgesamt mehr Brennstoff verbrannt werden, als für die alleinige Heizung notwendig wäre. Somit benötigen BHKW mehr (fossilen) Brennstoff mit einem entsprechend höheren CO₂-Ausstoß. Für den produzierten Strom kann aber eine CO₂-Gutschrift gegengerechnet werden, solange der CO₂-Emissionsfaktor für zentral bereitgestellten Strom höher ist als derjenige für den im BHKW erzeugten Strom.

In Zukunft liegt genau hier das Problem: Der Strommix in Deutschland wird immer grüner, sodass schon mittelfristig damit zu rechnen ist, dass BHKW-Strom einen höheren spezifischen CO₂-Ausstoß haben wird als der Strom aus dem Netz. Darüber hinaus profitieren BHKW gegenwärtig noch von der hohen Preisdifferenz zwischen Strom und Gas/Öl. Die CO₂-Bepreisung nähert Strom- und Brennstoffpreise jedoch schrittweise an, sodass die Wirtschaftlichkeit in Zukunft auch in dieser Hinsicht sinken wird.

Wärmepumpen

Eine elektrische Wärmepumpe stellt im Vergleich zum verbrauchten Strom ein Vielfaches an Heizwärme bereit, da sie Umweltwärme aus dem Boden oder der Luft nutzbar macht. Diese hohe Effizienz der Wärmeerzeugung ist auch notwendig, weil der Strompreis aktuell ca. fünfmal so hoch ist wie ein üblicher Wärmepreis.

Eine Wärmepumpe ist jedoch nicht für jedes Haus gleichermaßen geeignet. Für einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb ist ein hoher Dämmstandard sowie idealerweise das Vorhandensein einer Fußbodenheizung oder anderen Flächenheizung empfehlenswert. Werden Luftwärmepumpen eingesetzt, sollte die Region keine regelmäßigen sehr kalten Winterperioden haben (wie z. B. im bayrischen Wald). Sole/Wasser-Wärmepumpen, die ihre Umweltenergie aus Erdsonden oder Flächenkollektoren beziehen, sind zwar im Betrieb effizienter, in der Anschaffung jedoch teurer

Eine Sole-Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von drei würde derzeit eine CO₂-Einsparung von ca. 40 % im Vergleich zu einem aktuellen Ölkessel bewirken (angenommen wird hier der bundesweit durchschnittliche CO₂-Ausstoß von 505 g/kWh Strominlandsverbrauch [5]). Weist das lokale Stromversorgungsunternehmen einen geringeren CO₂-Ausstoß nach, kann selbst mit einer weniger effizienten Luftwärmepumpe eine CO₂-Reduktion von bis zu 60 % gegenüber dem Ölkessel erreicht werden. Dies verdeutlicht den Vorteil von Wärmepumpen: Wird der Strom grüner, so wird auch die mit Strom erzeugte Wärme grüner. Heizkosten werden jedoch mit einer Luftwärmepumpe nicht unbedingt eingespart (vgl. Abb. 3).

Quelle: FH Westküste

Holz- und Pelletkessel

Pflanzen entziehen der Atmosphäre durch ihr Wachstum CO₂. Pflanzliche Biomasse, wie z. B. Holz, bietet als Brennstoff deshalb eine ausgeglichene CO₂-Bilanz, ist also prinzipiell als grün anzusehen. Vor der Nutzung wird jedoch eine gewisse Energiemenge für Herstellung, Transport und Trocknung aufgewendet. Deshalb wird bei der Umstellung auf einen Pelletkessel mit einer CO₂-Reduktion von leicht über 80 % gerechnet.

Um eine flächendeckende Wärmeversorgung mit Holz oder Pellets zu ermöglichen, reicht die regional nachwachsende Menge nicht aus. Im Bundesland Schleswig-Holstein könnten z. B. mit dem gesamten jährlich an Straßen anfallenden Knickschnittholz nur ca. 1 bis 2 % des Wärmebedarfs gedeckt werden. Würde der Anteil von Pelletkesseln den einstelligen Prozentanteil übersteigen, könnte in Schleswig Holstein sogar die Preisstabilität der Pellets gefährdet sein.

Deutlich besser ist die Situation im ländlichen Bereich für Holzkessel (auch Vergaserkessel): Weist das eigene Grundstück ausreichende Holzreserven auf, kann umweltfreundlich und kostengünstig geheizt werden (eine Faustformel: ca. 4000 kg/a können knapp 10 000 kWh Wärme bereitstellen).

Nah- und Fernwärme

Wärmenetze versorgen ein Quartier über eine Heizzentrale, für die verschiedene Energieträger eingesetzt werden können. Die Vor- oder Nachteile einer zentralen Wärmeversorgung hängen stark von den Randbedingungen ab, weshalb an dieser Stelle nur die allgemeinen Punkte dargestellt werden. Nachteile:

Vorteile:

Im Fazit bedeutet dies, dass der Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz viel Potenzial bietet, sofern die prinzipbedingten Nachteile durch intelligente Lösungen gemindert werden.

Synthetisches Erdgas aus grünem Strom

Chemisch betrachtet ist synthetisches Erdgas derselbe Stoff wie fossiles Erdgas. Dadurch kann es in bestehenden Erdgaskesseln genutzt werden. Die Wandlung von Strom in synthetisches Erdgas erfolgt in folgenden zwei Schritten:

Beide Wandlungsstufen sind verlustbehaftet. Bei der Elektrolyse und Methanisierung kann optimistisch jeweils mit ca. 20 % Verlusten gerechnet werden. Ohne Nutzung der Nebenprodukte Abwärme und Sauerstoff kommen demnach nur 64 % der Energie im synthetischen Erdgas an. Bei voller Nutzung der Abwärme und der Verbrennung für Heizwärme entspricht diese Variante im Wesentlichen der Direktheizung mit Strom, die prinzipbedingt der Wärmepumpe unterlegen ist. Somit ist das Heizen mit synthetischem Erdgas nicht sinnvoll und wird sich wirtschaftlich kaum durchsetzen können.

Einsparpotenziale durch Gebäudedämmung

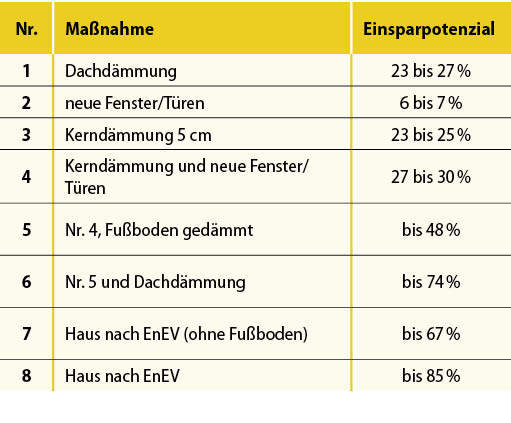

Aufgrund der Vielzahl an Gebäudetypen wird hier eine beispielhafte Berechnung für ein Einfamilienhaus durchgeführt (Ergebnisse in Abb. 2). Trotz dieser Einschränkung können einige allgemeine Punkte hervorgehoben werden:

Unter Einbeziehen des Austausches der Ölheizung lässt sich feststellen, dass es einer Hausbesitzerin oder einem Hausbesitzer durchaus möglich ist, in Kombination mit einer Wärmeschutz-Maßnahme CO₂-Einsparungen herbeizuführen, die mit den Klimazielen der Bundesregierung im Einklang stehen.

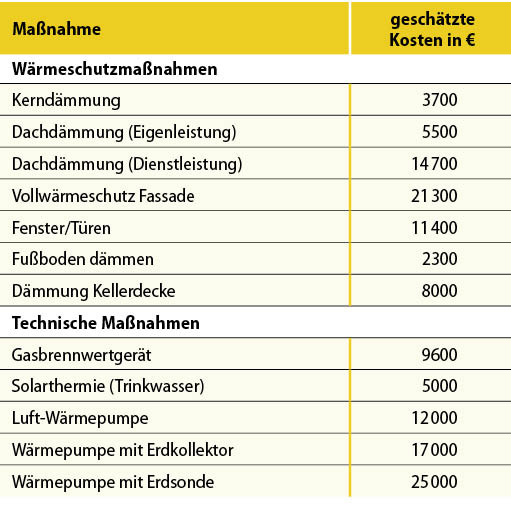

Kosten der Modernisierungsmaßnahmen

Für die Kosten der Modernisierungsmaßnahmen wurden Schätzwerte verwendet (aus [6] und [7]). Die Rechnungen beziehen sich auf das oben genannte Beispielhaus. Zusätzlich wurden über die Google Shopping-Seite Materialkosten für die Dachdämmung als Heimwerkermaßnahme ermittelt [8]. Bei dem Material handelt es sich um Mineralwolle, 160 mm, Dampfbremsfolie und zugehöriges Klebeband, OSB-Platten sowie Spax-Schrauben. Eine Übersicht über die ermittelten Kosten gibt Abb. 3.

Kombinierte Modernisierungsmaßnahmen

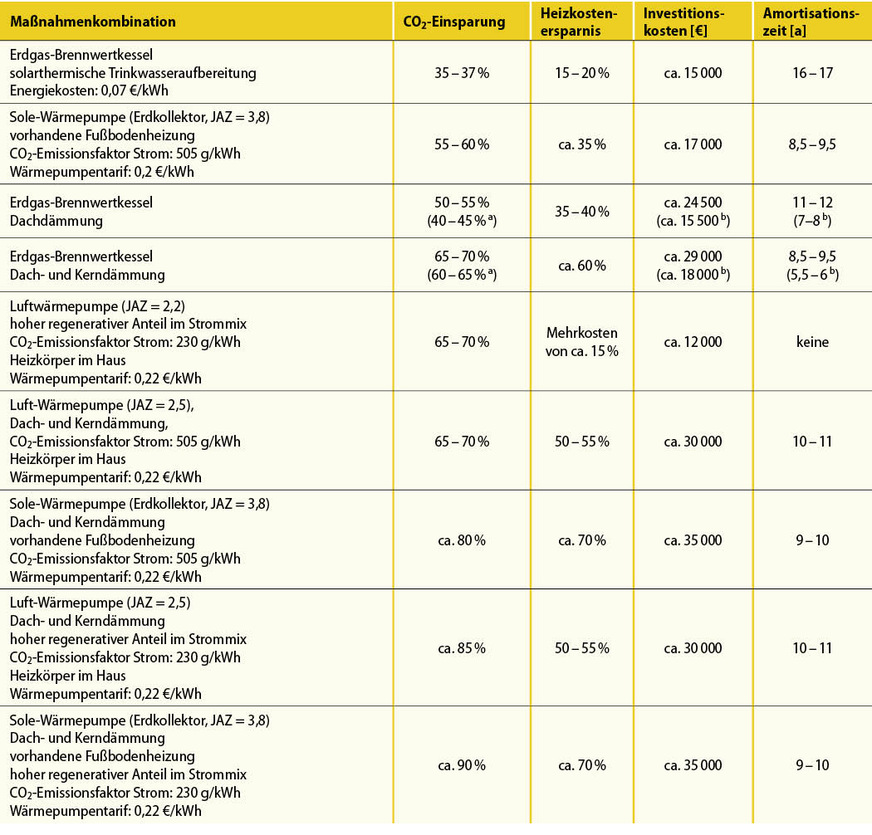

Modernisierungsmaßnahmen lassen sich kombinieren, siehe Abb. 4 mit Beispielrechnungen für typische Einfamilienhäuser. Die Modernisierungsmaßnahmen lassen sich mithilfe von staatlichen Förderprogrammen oft noch deutlich wirtschaftlicher darstellen. Bei einer Umstellung auf einen Erdgas-Brennwertkessel plus solarthermischer Trinkwassererwärmung lassen sich für ein Budget von ca. 15 000 Euro ca. 35 % CO₂ und ca. 15 bis 20 % Heizkosten einsparen. Wird statt der Solarthermieanlage eine Dachdämmung in Eigenleistung realisiert, sind für ein ähnliches Budget deutlich höhere Einsparungen zu erzielen (50 bis 55 % CO₂; 35 bis 40 % Heizkosten). Wird über die Dachdämmung hinaus noch eine Kerndämmung vorgenommen, so sind mit einem Erdgaskessel CO₂-Einsparungen bis zu 70 % und Heizkosteneinsparungen bis zu 60 % möglich.

Für eine Umstellung auf eine Wärmepumpe müssen im Haus bestimmte Randbedingungen erfüllt werden, damit sich das Heizen nicht stark verteuert. Anhand des Beispiels Luftwärmepumpe in Abb. 3 wird deutlich, dass trotz guter CO₂-Einsparung in einem Versorgungsgebiet mit einem hohen regenerativem Stromanteil auch Mehrkosten für das Heizen entstehen können. Sobald jedoch zusätzliche Dämmmaßnahmen vorgenommen werden, können damit Vorlauftemperaturen gesenkt und Jahresarbeitszahlen erhöht werden. Das führt nicht nur zu ähnlich hohen CO₂-Einsparungen wie bei dem Erdgaskessel und gleichen Dämmmaßnahmen, sondern auch zu nur leicht niedrigeren Kosteneinsparungen (vgl. Zeilen 5 und 6 in Abb. 4).

Warum sollte trotz leicht höherer Investition und leicht niedrigeren Einsparungen Stand heute eine Wärmepumpe in Erwägung gezogen werden? Die Antwort liefert Zeile 7 in Abb. 4: Bei grünerem Strom werden noch deutlich höhere CO₂-Einsparungen erzielt (ca. 85 %). Außerdem lenkt die CO₂-Bepreisung die zukünftigen Energiekosten derart, dass fossile Brennstoffe teurer und grüner Strom billiger werden. Anhand der Zeilen 7, 8 und 9 in Abb. 4 wird deutlich, dass mit Dach- und Kerndämmung sowie mit einer Wärmepumpe das Haus über das Jahr 2050 hinaus den Anforderungen für CO₂-Einsparungen genügen kann.

Quelle: FH Westküste

Fazit

Im Ergebnis dieser beispielhaften Rechnungen zeigt sich: Um beim Heizen zukünftig die Klimaziele zu erreichen, reicht ein einfacher Austausch des Heizkessels gegen einen effizienteren nicht aus. Ein Wechsel auf Erdgas würde die größten Einsparungen bewirken, allerdings sind diese zum einen nicht ausreichend bis 2050, und zum anderen steht Erdgas nur in größeren Gemeinden leitungsgebunden zur Verfügung.

Für Gebäude in ländlichen Regionen sind als verfügbare Brennstoffe nur Holzprodukte, Heizöl oder Flüssiggas vorhanden. Sollen Einsparungen einzig durch den Umstieg auf einen anderen Brennstoff erreicht werden, kommt, mit den oben genannten Einschränkungen, nur der Umstieg auf oder die verstärkte Verwendung von Holzbrennstoffen in Frage.

Der Einbau einer Wärmepumpe ist als alleinige Maßnahme und ohne Berücksichtigung von Zuschüssen nicht immer wirtschaftlich. Der Umstieg auf eine Sole/Wasser-Wärmepumpe ist mit Erdarbeiten verbunden und somit teuer. Kosteneinsparungen für das Heizen werden ohne zusätzliche Wärmeschutzmaßnahmen kaum zu erzielen sein. Insbesondere in Häusern mit Hochtemperaturheizkörpern ist der Einsatz von Wärmepumpen problematisch. Sollte das Haus bereits über eine Fußboden- oder andere Flächenheizung verfügen, lassen sich mit dem Wechsel zu einer Wärmepumpe hohe CO₂-Einsparungen erreichen. Diese Einsparungen steigen, wenn der Strommix grüner wird.

Der Einsatz von Blockheizkraftwerken ist bisher vor allem in größeren Immobilien wirtschaftlich und hat bislang zu CO₂-Einsparungen geführt, da für den selbst produzierten Strom CO₂-Gutschriften gewährt werden. Die gute Wirtschaftlichkeit fußt auf der gegenwärtig noch großen Differenz zwischen Strom- und Erdgaspreis. Perspektivisch werden aber bei BHKW die CO₂-Einsparungen geringer werden. Sie werden sich sogar in einen Mehrausstoß umkehren, sobald der Strommix in Deutschland einen bestimmten Emissionsfaktor unterschritten hat (ca. 200 g CO₂/kWh). Somit ist der Umstieg auf BHKW aus heutiger Sicht nicht mehr zu empfehlen, zumal durch die CO₂-Bepreisung die Preisdifferenz zwischen Strom und Gas schrumpfen dürfte.

Kombinierte Maßnahmen, z. B. Dach- und Kerndämmung und Umstieg auf einen Gas-Brennwertkessel oder eine Wärmepumpe, bringen nicht nur deutliche CO₂-Einsparungen mit sich, sondern bewirken darüber hinaus auch deutliche Einsparungen bei den Heizkosten. Damit ergeben sich für kombinierte Maßnahmen akzeptable Amortisationszeiten (Förderprogramme noch nicht eingerechnet).

In einigen Gemeinden kann der Anschluss an ein Nah- oder Fernwärmenetz sofort zu hohen CO₂-Einsparungen führen. Dies ist vor allem von den eingesetzten Wärmeträgern abhängig. Es ist empfehlenswert, den Primärenergiefaktor und den Emissionsfaktor beim örtlichen Unternehmen zu erfragen.