Die Energieversorgung in Deutschland muss auf eine zukunftsorientierte Grundlage gestellt werden, um Wirtschaftlichkeit und Zukunftssicherheit zu gewährleisten. Der Techem Atlas für Energie, Wärme und Wasser (ehemals Verbrauchskennwerte-Studie), der einen umfassenden Einblick in die Verbrauchs- und Emissionssituation des deutschen MFH-Bestandes gibt und auch Reduktionspotenziale aufzeigt, kann dabei einen wichtigen Beitrag leisten [1]. Für die kürzlich veröffentlichte Ausgabe 2023 haben wir anonymisiert Daten des Vorjahres von insgesamt rund 1,2 Millionen deutschen Wohnungen und 110.000 Mehrfamilienhäusern (MFH) erhoben.

Unsere Auswertungen zeigen, dass die Wärmeversorgung für Raumheizung und Trinkwarmwasser in gut 90 Prozent aller deutschen Mehrfamilienhäuser fossil erfolgt. Der am häufigsten genutzte Energieträger ist weiterhin Erdgas, womit rund 52 Prozent der Wohnflächen beheizt werden. Fernwärme wird zunehmend bedeutsamer und erreicht inzwischen einen Anteil von knapp 38 Prozent. Das große Manko: Laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft wird Fernwärme zu etwa 80 Prozent aus fossilen Energieträgern erzeugt – allein 17 Prozent gehen auf Kohle zurück. Die möglichen Dekarbonisierungspotenziale werden somit nicht ausgeschöpft.

Rückläufig ist dagegen der Anteil von Heizöl zur Wärmeversorgung. Seine Nutzung ist seit 2013 recht deutlich von etwa 16 auf gut neun Prozent zurückgegangen. Die Anteile der Energieträger Strom (2013: 0,12 Prozent; 2022: 0,52 Prozent) und Holz (2013: 0,29 Prozent; 2022: 0,8 Prozent) steigen zwar kontinuierlich an, liegen jedoch noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Vor diesem Hintergrund sind die Umstellung auf grün erzeugte Fernwärme und die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung gemäß dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) entscheidende Maßnahmen auf dem Pfad zur Dekarbonisierung des Mehrfamilienhausbestands in Deutschland.

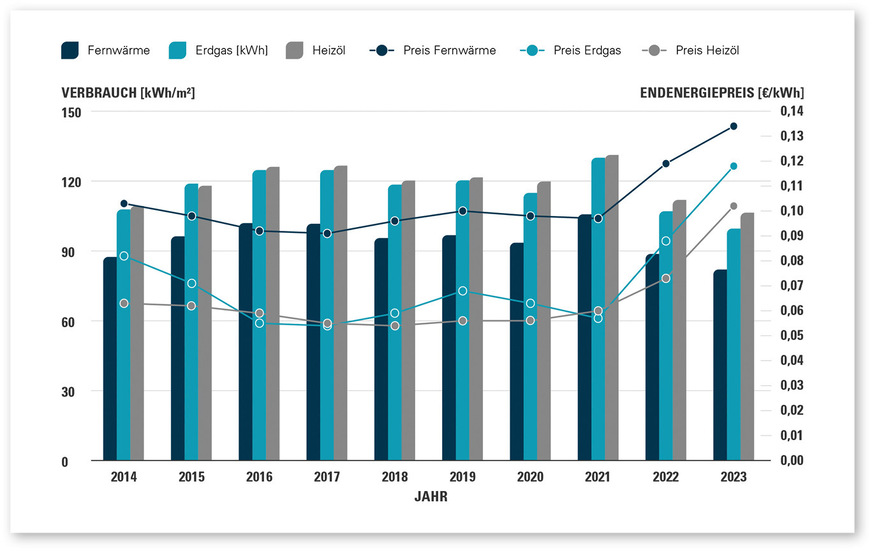

Sparsames Nutzerverhalten kann den Anstieg der Energiepreise nicht kompensieren

Eine große Belastung stellen für die Nutzer die nach wie vor hohen Endenergiepreise dar. Das drückt sich in einem ausgeprägten Sparverhalten in den Jahren 2022 und 2023 aus.

So stellten wir eine witterungsbereinigte Verbrauchsreduktion gegenüber 2021 um 9,3 Prozent fest. Im Ergebnis können wir die niedrigsten Verbräuche seit Beginn unserer Auswertungen im Jahr 2004 feststellen. Sogar das Niveau des besonders warmen Jahres 2014 wurde deutlich unterschritten (Abb. 1).

Umso bemerkenswerter ist, dass die beachtlichen Einsparungen nicht genügen, um den Anstieg der Endenergiepreise zu kompensieren. Nach unseren Erkenntnissen ist das maximale Sparvermögen sehr wahrscheinlich erreicht. Weitere Einsparungen sind aus unserer Sicht nur noch durch eine verbesserte Heizungsanlagentechnik, optimierte Lüftungssysteme zum Beispiel mit Wärmerückgewinnung und Maßnahmen an der Bausubstanz möglich.

Die den Heizkostenabrechnungen zugrundeliegenden Endenergiepreise sind im Zeitraum von 2021 bis 2023 im Mittel um 70 Prozent gestiegen. Die Verbrauchskosten entwickelten sich aufgrund des Sparverhaltens der Nutzer und günstiger Witterung nicht ganz so drastisch (plus 32 Prozent). Dennoch haben sowohl Kosten als auch Energiepreise pro Nutzeinheit das höchste Niveau seit Beginn unserer Auswertungen erreicht.

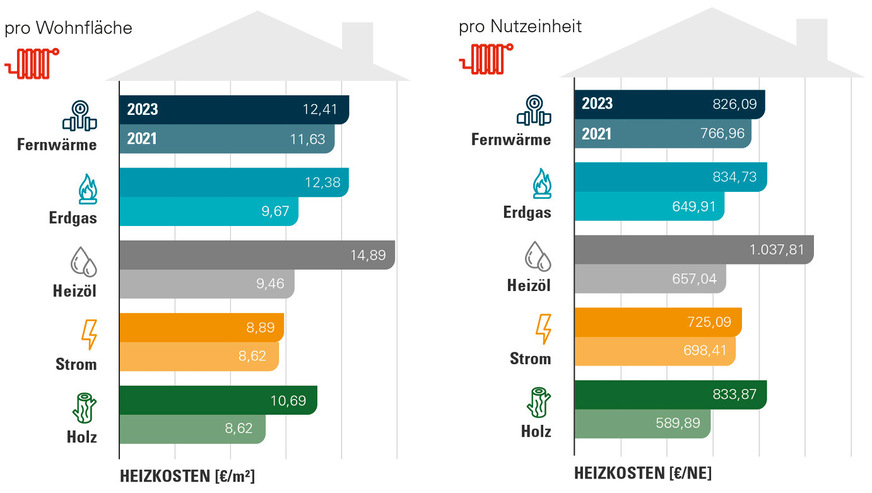

Am meisten zahlen Nutzer in heizölversorgten Gebäuden (Abb. 2). Das Kostenniveau für Erdgas, Fernwärme und Holzpellets unterscheidet sich dagegen kaum. Die erkennbar geringen Verbrauchskosten für Strom führen wir darauf zurück, dass die Wärmepumpen in Wohnhäusern mit sehr guter Gebäudehülle installiert sind.

Trotz der sinkenden Energieverbräuche konnten wir keine erkennbare Reduktion der Treibhausgasemissionen feststellen. Ursache sind angestiegene Emissionen in den vergangenen Jahren infolge der veränderten Förderungs- und Transportaufwände für Erdgas und Heizöl. So betrug im Jahr 2023 die Treibhausgasemission einer Mehrfamilienhauswohnung im Schnitt allein infolge der Wärmeversorgung 1,92 Tonnen CO2- Äquivalente. Davon entfielen auf die Raumheizwärme 1,55 Tonnen und auf die Trinkwassererwärmung 0,37 Tonnen. Das entspricht in etwa dem Niveau des Vorjahres 2022. Berücksichtigt man die Emissionen für den Stromverbrauch von circa 1,1 Tonnen pro Wohnung, ergibt sich eine Gesamtemission pro Wohnung von insgesamt etwa drei Tonnen Treibhausgasen.

Bild: TRIOS

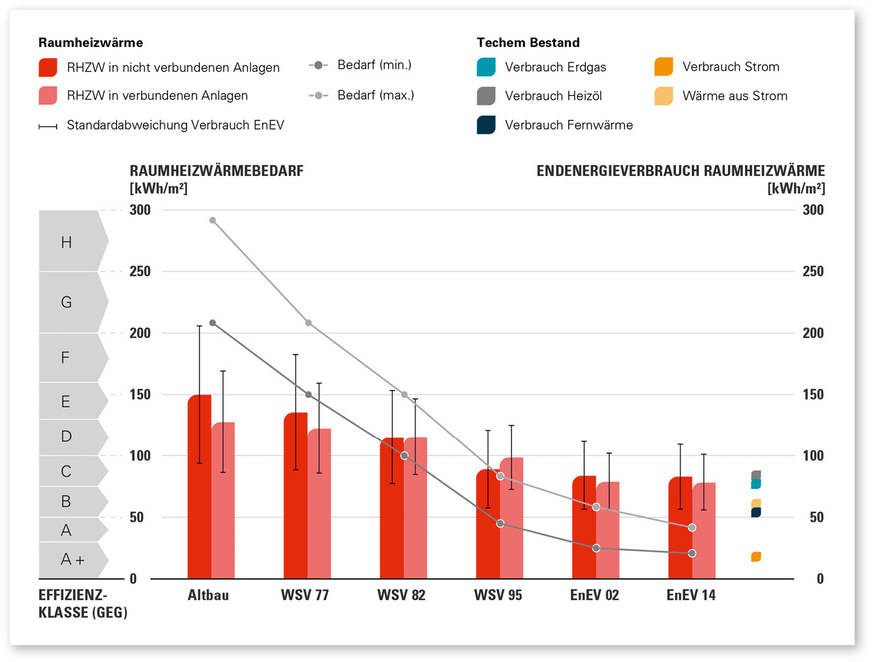

Klassifizierung des MFH-Bestands zeigt im Mittel guten energetischen Zustand

Bereits vorliegende und veröffentlichte Auswertungen [2] ergeben ein mittleres Verbrauchsniveau für die Raumheizwärme im Bestand der Mehrfamilienhäuser – im Bereich der GEG-Effizienzklassen B bis C. Damit sind sie im Mittel bereits auf einem guten energetischen Stand (Abb. 3). Der Mittelwert deutscher Mehrfamilienhäuser liegt somit im Bereich der Bedarfswerte der Wärmeschutzverordnung von 1995 (WSV95). Bei Altbauten entsprechend Baualtersklassen besser als WSV95 liegt der errechnete Bedarf deutlich über dem tatsächlichen Verbrauch. Bei Gebäuden, die gemäß der Energieeinsparverordnung von 2014 (EnEV14) errichtet wurden, liegt der errechnete Energiebedarf im Gegensatz dazu deutlich unter dem tatsächlichen Verbrauch.

Folglich überschätzt die Wärmebedarfsrechnung offensichtlich den tatsächlichen Verbrauch bei Altbauten (WSV82 und schlechter) und unterschätzt ihn bei Gebäuden mit Wärmeschutzstandard EnEV02 und besser. Die tatsächliche Wirkung von bisher durchgeführten Sanierungen von Mehrfamilienhäusern, wie etwa Maßnahmen zur Verbesserung der Gebäudedämmung, liegen im Mittel unter den auf Bedarfsberechnungen basierenden Erwartungen. Daraus schließen wir, dass Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von Dämmmaßnahmen in der Regel überschätzt werden.

Bild: TRIOS

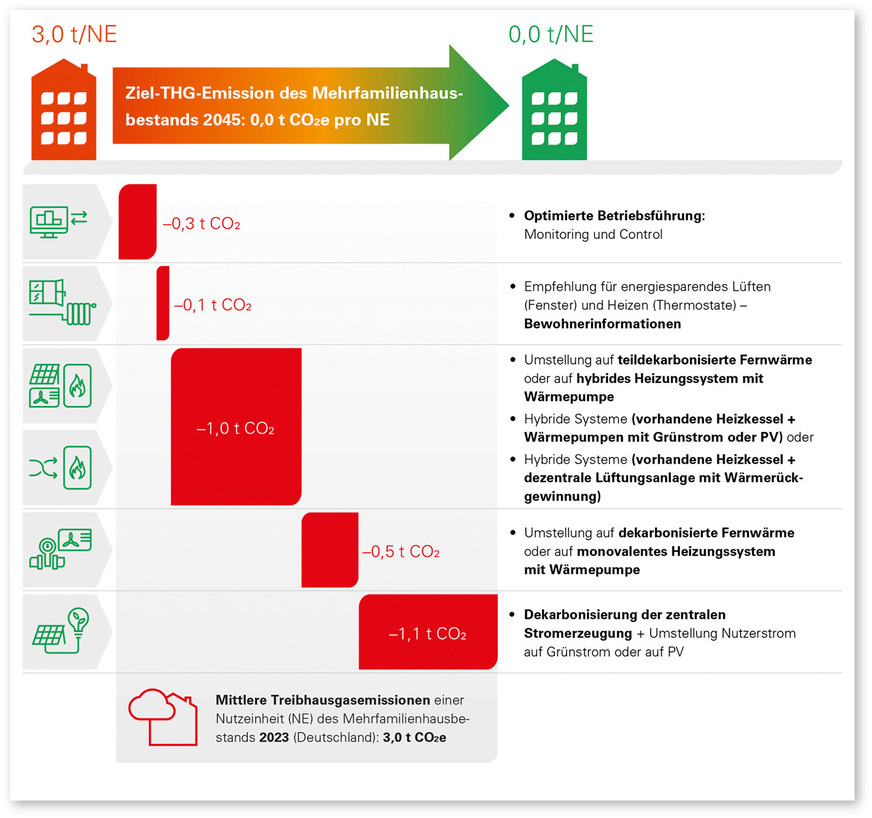

Dekarbonisierung des Mehrfamilienhausbestands ist mit technischen Maßnahmen möglich

Die vollständige Dekarbonisierung der Energieversorgung des MFH-Bestands bis 2045 gemäß deutschem Klimaschutzgesetz 2021 ist ambitioniert, aber möglich. Das erklärte Ziel lässt sich durch eine Kombination verschiedener Maßnahmen erreichen (Abb. 4):

90 Prozent der Heizungsanlagen in Mehrfamilienhäusern eignen sich für Wärmepumpen

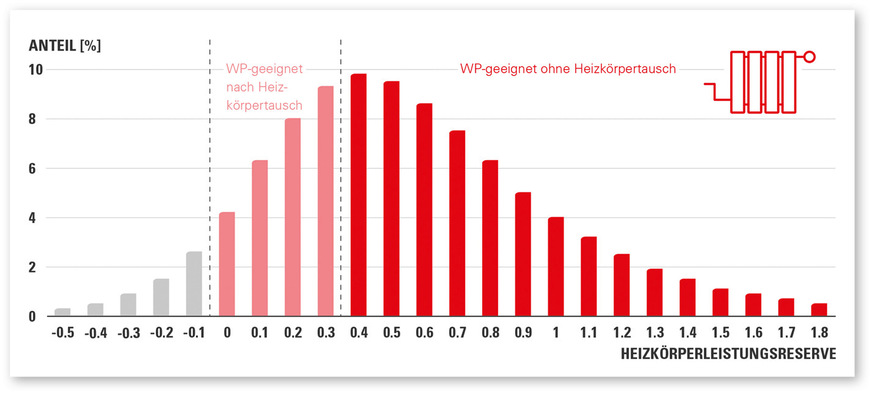

Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Dekarbonisierung des MFH-Bestands ist der Einsatz von Wärmepumpen für die Wärmeversorgung. Unsere Auswertungen zeigen, dass infolge der vorhandenen großen Heizkörperleistungsreserven bereits heute die Hälfte der Gebäude für den effizienten Betrieb mit Wärmepumpen geeignet sind. Bei weiteren 40 Prozent des Bestands ist das nach einem Heizkörpertausch auf Typen größerer Leistung der Fall (Abb. 5).

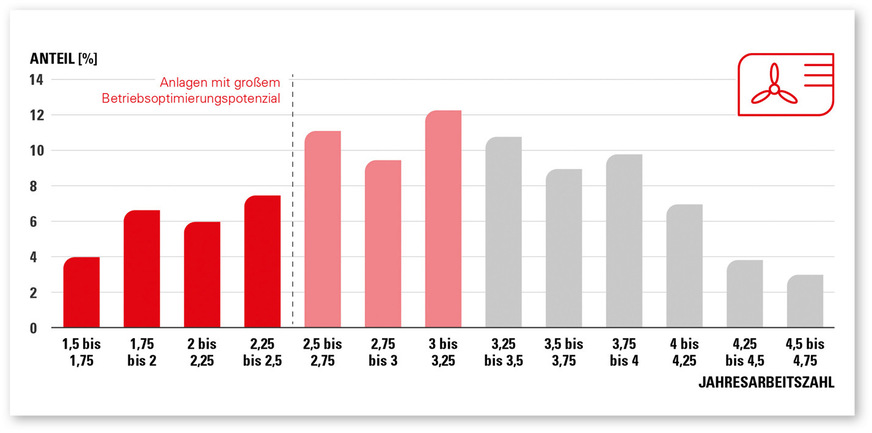

Unsere Daten zeigen, dass Wärmepumpen im Mittel ordentliche Effizienzwerte erreichen, jedoch die Streubreite der Jahresarbeitszahlen sehr groß ist. Die Jahresarbeitszahlen im Bestand erreichen im Mittel ordentliche Werte um drei, weisen jedoch eine große Streubreite von 1,5 bis 5 auf. Wir führen dies auf eine sehr unterschiedliche Betriebsführung und eine teilweise nicht optimale Planung und Auslegung zurück.

Aufgrund der hohen Sensitivität der Effizienz auf die Betriebsbedingungen ergibt sich bei Wärmepumpen ein hohes Verschwendungspotenzial. Das mittlere Optimierungspotenzial liegt hier bei knapp 30 Prozent, bei einem Viertel der Anlagen gar bei rund 50 Prozent. Eine optimierte Betriebsführung zum Beispiel durch den Digitalen Heizungskeller von Techem kann dieses Verschwendungspotenzial effektiv begrenzen (Abb. 6). Für den wirtschaftlichen Betrieb von Wärmepumpen ist es notwendig, dass das Verhältnis von Strom- zu Erdgaspreis die erreichbaren Jahresarbeitszahlen von Wärmepumpen nicht überschreitet. Der Strompreis sollte also dauerhaft maximal beim Dreifachen des Erdgaspreises liegen.

Bild: TRIOS

Treibhausgasemissionen liegen dank sparsamem Nutzerverhalten auf Kurs des Sektorziels

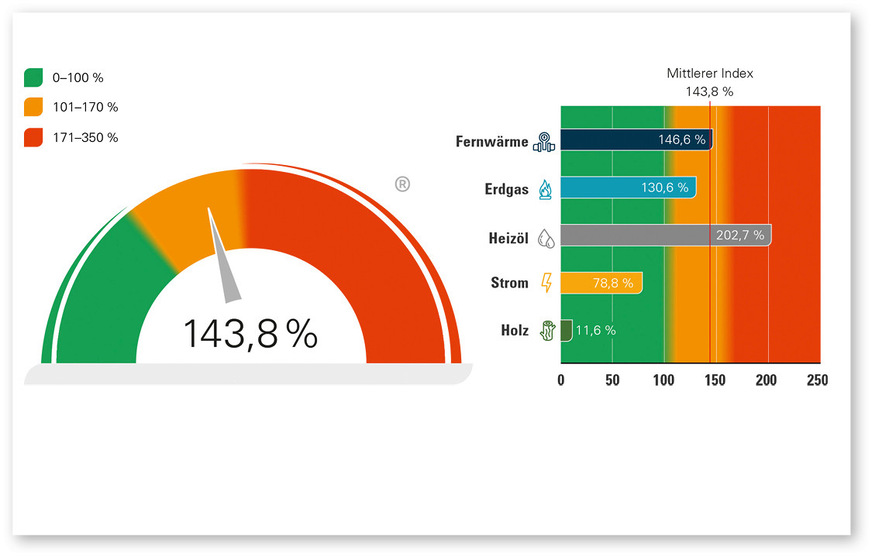

Der Techem CO2-Index soll die Fortschritte bei der Reduzierung von CO2-Emissionen sichtbar machen. Er stellt für den MFH-Bestand das Verhältnis zwischen aktueller Jahresemission und dem Zielwert 2030 für den Gebäudesektor dar. Für 2023 zeigt der Index im Mittel für alle Energieträger einen Wert von rund 144 Prozent (Abb. 7). Gegenüber 2022 mit 160,3 Prozent ist eine positive Entwicklung festzustellen, die wir im Wesentlichen auf das Sparverhalten der Nutzer zurückführen. Bis zum Jahr 2030 müssen die Emissionen jedoch noch um ein Drittel reduziert werden. Das entspricht pro Wohnung etwa 640 Kilogramm CO2- Äquivalent pro Jahr.

Gebäude, die mit elektrisch betriebenen Wärmepumpen versorgt werden, emittieren bereits heute rund zehn Prozent weniger Kohlendioxid als das Ziel für 2030 vorsieht. Gebäude mit Fernwärmeversorgung überschreiten die Emissionsziele um knapp 50 Prozent. Gebäude mit Ölheizung liegen sogar beim Zweifachen des Zielwerts.

Quellen

[1] Techem Atlas für Energie, Wärme & Wasser 2023, https://t1p.de/geb241060

[2] EBZ Business School Bochum: BaltBest – Einfluss der Betriebsführung auf die Effizienz von Heizungsaltanlagen im Bestand, https://t1p.de/geb241063

Bild: TRIOS

Bild: TRIOS

Bild: TRIOS

Bild: TRIOS

GEB Podcast Gebäudewende

Hören Sie zum Thema auch unseren Podcast Wärmepumpen im Bestand

gebauedewende.podigee.io/30-waermepumpen-im--bestand