Über die Energiebilanzen von Nichtwohngebäuden weiß man nicht annähernd so viel wie über die von Wohngebäuden, sie sind bei weitem nicht so gut untersucht. Das liegt auch daran, dass diese Gruppe recht heterogen ist, aus einer Vielzahl unterschiedlichster Gebäudetypen besteht, mit den unterschiedlichsten Nutzungsprofilen. Glaubt man aber dem Öko-Institut in Freiburg, so sind sie zusammen europaweit für ungefähr 34 Prozent des Endenergiebedarfs für Heizung und Warmwasser verantwortlich [1]. Anders als im Fall der Wohngebäude sieht die Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie EPBD für sie eine Sanierungspflicht vor: Die ineffizientesten 16 Prozent müssen bis 2030 energetisch auf Vordermann gebracht werden, die ineffizientesten 26 Prozent bis 2033.

Schneller gegen Wärmeverluste

Punkte, an denen anzusetzen wäre, finden sich schnell. Man kann davon ausgehen, dass Bürogebäude, Kühlhäuser, Lager- und Werkshallen sowie Verwaltungsgebäude mit Publikumsverkehr einen nicht geringen Teil ihrer Energie über ihre Türen, Tore und Eingangsbereiche verlieren. Aber auch der Einzelhandel, also Supermärkte, Shopping-Center und so weiter. Und zwar umso mehr, je intensiver diese Eingangsbereiche genutzt werden. Reger Verkehr, reges Ein und Aus von Menschen, Gabelstaplern, LKWs oder Lieferwagen lässt im Winter warme Luft nach draußen entkommen und Kaltluft eindringen. Im Sommer ist es umgekehrt und genauso unerwünscht, erst recht in Kühlhäusern.

Neue Tore und Türen für Nichtwohngebäude, ob Gewerbebauten oder öffentliche Bauten, müssen deswegen ein paar entscheidende Eigenschaften besitzen. Sie müssen im geschlossenen Zustand luftdicht sein und auch die Wärmetransmission bremsen, dabei robust und dauerbelastbar sein. Industrietore müssen überdies auch schnell öffnen und schließen, um die Lüftungswärmeverluste klein zu halten. Zusätzlich kommt es oft auf kompakte Montagemaße an, wenn etwa Platzmangel an der Hallendecke herrscht.

Schnelligkeit und Wärmeschutz allerdings sind Eigenschaften, die sich ab einem gewissen Punkt widersprechen. Das Dämmvermögen hängt stark von der Größe der Torelemente ab, die wiederum über die Verfahrgeschwindigkeit entscheidet. Die breiten Paneele der Sektionaltore, mit Dämmstoff gefüllt, meist Polyurethan-Hartschaum, bringen einen guten winterlichen Wärme- wie auch einen guten sommerlichen Hitzeschutz. Dafür sind sie aber aufgrund ihrer Abmessungen eher gemächlich unterwegs. Spiraltore mit ihren schmalen Lamellen sind schon fixer, dafür ist der Wärmeschutz schlechter, da hier mehr Fugen auf gleicher Fläche für einen höheren Wärmedurchgang sorgen. Rolltore mit ihren Panzern kommen wie Folientore auf hohe Geschwindigkeiten, auf bis zu vier Meter pro Sekunde und darüber, das Dämmvermögen dagegen ist ebenfalls geringer als das der Sektionaltore.

Der Punkt der Wärmeisolierung sollte nicht unterschätzt werden, auch wenn die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes an das Wärmeschutzvermögen von Türen und Toren in Hallen nicht besonders hoch sind. In Gebäuden mit einer Innentemperatur von über 19 Grad genügt bereits ein U-Wert von 1,8 W/m²K. Bei einer Temperatur zwischen 12 und 19 Grad sind sogar 2,9 W/m²K ausreichend. Zukunftssicher aber ist eine solche Minimallösung nicht.

Auf Extremwetter einstellen

Wo hohes Gewicht bewegt wird oder hohe Geschwindigkeiten gefahren werden, muss andererseits auch für Sicherheit gesorgt sein. Lichtschranken und Lichtgitter schützen Personen vor dem unfreiwilligen Kontakt mit dem Tor, Laserscanner erfassen die nähere Umgebung und lassen es hochfahren, nähert sich ein Gabelstapler. Auf vorbeifahrende Fahrzeuge dagegen reagieren sie nicht. Neben diesen Eigenschaften zählt ebenso der Stromverbrauch, der allerdings nicht nur von den Antrieben abhängt, sondern auch von einer intelligenten Steuerung. Sie dient nicht nur der Sicherheit, sondern sollte auch unnötiges Öffnen und Schließen vermeiden helfen.

Als dauerhaft und stark beanspruchte Bauteile sind Industrietore außerdem einem gewissen Verschleiß ausgesetzt, regelmäßige Wartung ist Pflicht. Auch weil die Beanspruchung durch Wind und Wetter stärker werden wird. Die Hersteller sollten zum Beispiel Angaben darüber machen können, bis zu welcher Windstärke die Folien, Lamellen oder Paneele stabil bleiben.

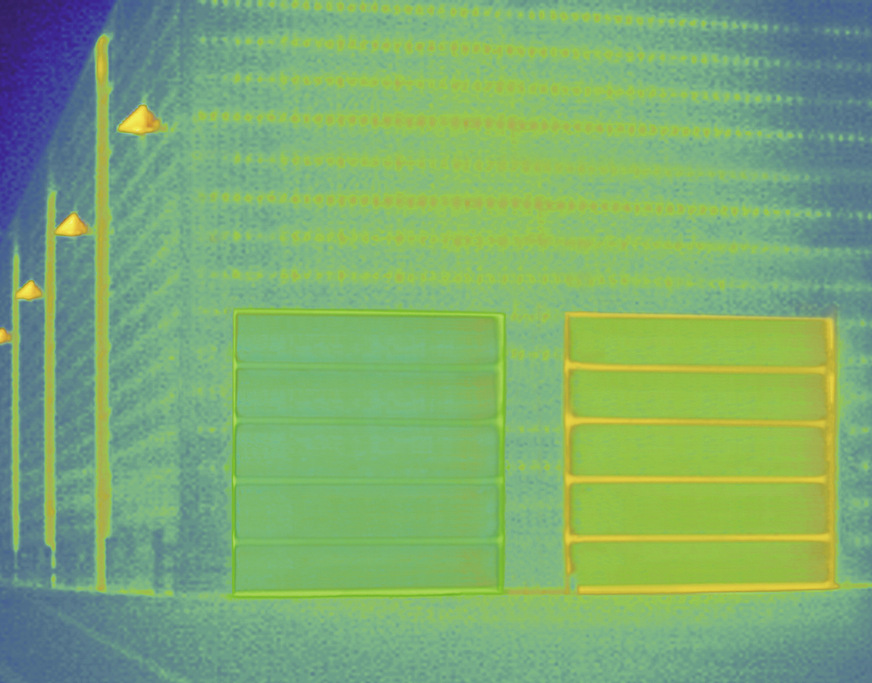

Bild: Hörmann

Vorhang aus Luft

In manchen Nichtwohnbauten müssen jedoch Hitze und Kälte, Wind und Wetter auf andere Weise auf Abstand gehalten werden. In vielen Einrichtungen des Einzelhandels soll sich der Eingangsbereich nach Möglichkeit offen präsentieren. Drinnen und Draußen sollen ineinander übergehen, klimatisch aber will man die strikte Trennung. Im Winter soll die kalte Luft draußen bleiben, im Sommer die warme. Das erreicht man zumindest teilweise mit Hilfe eines Torluftschleiers mit Rücklauf. Oberhalb der Tür- oder Toröffnung wird Luft aus Düsen senkrecht nach unten Richtung Schwelle geblasen, wo sie angesaugt und wieder nach oben geleitet wird.

So bildet sich ein unsichtbarer, aber spürbarer Vorhang, der das Eindringen von Außenluft und das Entweichen der Innenraumluft bis zu einem gewissen Grad verhindern kann. Damit diejenigen, die den Vorhang durchschreiten, keine unangenehm kühle Zugerscheinung wahrnehmen, wird die Vorrichtung meist mit einer Heizung versehen. Torluftschleier werden allerdings auch dort verwendet, wo Kühlzonen von Zonen mit Normaltemperatur separiert werden, werden in Werk- und Lagerhallen über Toröffnungen montiert. Bei einem intensiven Durchgangsverkehr ermöglichen sie trotzdem eine Trennung von Innen- und Außenklimazone und eine gewisse Minimierung der Energieverluste.

Die Wirksamkeit der Technik ist unter anderem von der Auslegung und Dimensionierung abhängig. Je weiter die Düse und die Ansaugvorrichtung voneinander entfernt sind, desto stärker muss der Luftstrom sein. Bei zu kleiner Leistung droht sonst eine Verwirbelung des „Luftvorhangs“, der damit seine Funktion verliert. Auch die günstigeren Varianten ohne Ansaugvorrichtung sind anfälliger für Verwirbelungen. Darüber hinaus spielen natürlich die Wetterverhältnisse eine Rolle. Im Zuge der Planung muss daher auch das Mikroklima um das Gebäude herum mitsamt den Strömungsverhältnissen berücksichtigt werden, die unter anderem auch von der Umgebungsbebauung beeinflusst werden.

An manchen Orten mag die Luftschleiertechnik wie Luxus wirken, sie kann jedoch, wenn mit Überlegung eingesetzt, tatsächlich den Energieverbrauch senken. Wer Kund:innen in Industrie und Gewerbe berät, der sollte sich auf jeden Fall neben der EPBD und neben Tür und Tor und auch mit ihr beschäftigen.