Eine auf einem Flachdach aufgestellte PV-Anlage beeinflusst im Wesentlichen die vorhandene Dachkonstruktion aus ihren Zusatzlasten in Form von auftretenden Druck- und Schubkräften. Die entsprechenden Auswirkungen sind daher zu planen und statisch zu berechnen. Näheres hierzu wurde im Teil 1 des Artikels behandelt. Nachfolgend werden bestimmte Besonderheiten bei Flachdächern sowie Speziallösungen bei der Montage von PV-Anlagen angesprochen.

Darüber hinaus ist bei der Planung von PV-Anlagen auch die technische Infrastruktur von Flachdächern zu berücksichtigen. Nicht selten kollidieren PV-Planungen mit Schutzeinrichtungen des Gebäudes, wie Blitzschutzanlagen, Brandwänden und Entrauchungsanlagen. Zudem können großflächige PV-Anlagen auf Flachdächern das Brandschutzkonzept so massiv verändern, dass die ursprüngliche brandschutztechnische Genehmigung sowie die baurechtliche Nutzung des Gebäudes ihre Gültigkeit verlieren.

Flachdachbesonderheiten und Speziallösungen

Bekieste Flachdächer

Eine Dachbekiesung schützt die Abdichtung vor UV-Strahlen bzw. Verwitterung und fungiert gleichzeitig als Auflast, um lose verlegte Dichtungsbahnen gegen Abheben durch Windsog abzusichern.

Hinsichtlich der zu verwendenden PV-Tragsysteme gilt erst einmal das Gleiche wie bei den Erläuterungen und Darstellungen aus dem ersten Teil dieses Artikels. Die Erfahrung zeigt, dass auf solchen Dächern Wannensysteme oder Auflastsysteme den Vorzug erhalten, bei denen der auf der Standfläche des Photovoltaiksystems abgeräumte Kies gleichzeitig als Ballast für die Photovoltaikanlage verwendet wird. Es ist jedoch zu prüfen, ob der auf dem Dach vorhandene Kies tatsächlich für die erforderliche Beschwerung ausreicht.

Generell ist bei Arbeiten auf bekiesten Flachdächern darauf zu achten, dass durch das Auftreten auf einzelne Steinchen oder beim Absetzen von Baumaterial auf einzelnen Kieselsteinen die Dachabdichtung nicht perforiert wird. Auch das unsachgemäße Abräumen von Kies mit scharfkantigen Schaufeln kann die Dachhaut verletzen. Man ist daher gut beraten, entsprechende Schutzmaßnahmen wie Laufwege und Abdeckungen vorzusehen und mit Werkzeugen und Geräten möglichst vorsichtig umzugehen.

Begrünte Dächer

Begrünte Dächer sind genutzte Flachdächer, was hinsichtlich der Dachkonstruktion in der Regel bereits in Planung und Ausführung entsprechend berücksichtigt wurde. Jedoch ist es ratsam, aufgrund der zusätzlichen Belastung durch die Photovoltaikanlage die Eignung der einzelnen Konstruktionsschichten des Dachaufbaues nochmals zu hinterfragen.

Die Hersteller bieten unterschiedliche Installationssysteme an. Entweder erfolgt die Montage direkt auf der Abdichtungsschicht (Abb. 1), also unterhalb des Pflanzsubstrates, oder auf der Substratschicht. Bei ersterer Variante wird das Pflanzsubstrat auch als Auflast genutzt. Diese Lösung ist jedoch eher für Neubauten geeignet, da es aufwändig ist, ein bereits aufgebrachtes Pflanzensubstrat einschließlich der Bepflanzung abzulösen (und diesen Bewuchs zu zerstören). Wird das System hingegen auf der Substratschicht montiert, ist eine Beschwerung erforderlich. In beiden Fällen gelten die bisherigen Ausführungen für Folien- als auch bekieste Flachdächer.

Grundsätzlich sollten, egal welche konstruktiven Lösungen man wählt, immer die Eignung und Verträglichkeit der vorhandenen Dachaufbauten sowie die Dachstatik geprüft und hinterfragt werden. Auch sollte man bedenken, dass relativ flache Aufstellvorrichtungen, wie zum Beispiel Spoilersysteme, meist nur eine sehr geringe Bodenfreiheit haben, wodurch die Begrünung dauerhaft verschattet werden kann. Dachbegrünungen können je nach Pflanzenart mitunter eine Wuchshöhe bis zu 20 cm erreichen.

Bild: Wolfgang Schröder

Bild: Wolfgang Schröder

Bild: Wolfgang Schröder

Befestigung mittels Stützsystemen

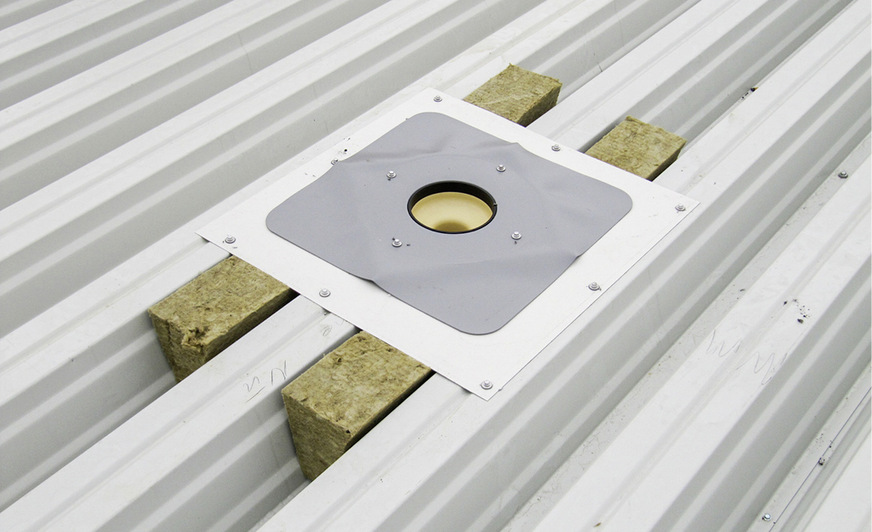

Eine sichere Befestigung von Photovoltaiksysteme auf Flachdächern bietet die direkte Montage der Gestelle auf die Dachtragkonstruktion. Dies setzt jedoch eine fachtechnisch korrekte Ausführung mit Stützen an den Modultragsystemen voraus, welche die Dachhaut durchdringen und in der Regel mit den Dachbindern (Stahl- oder Betonträger) zugfest verbunden werden (Abb. 2).

Hierfür wird die Dachhaut im Stützenfußbereich auf einer Fläche, die etwas größer als die Fußplatte der Stütze ist, geöffnet. Dieser Bereich der Dachhaut wird dann entfernt, die darunter befindliche Dämmschicht herausgenommen und die Tragschicht des Daches, in der Regel Trapezblech, herausgeschnitten, um den Stützenfuß direkt auf der darunter befindlichen Tragkonstruktion zu befestigen.

Die Durchdringung selbst ist technisch beherrschbar und bietet gegenüber konventionellen, ballastierten Aufstellsystemen auch entsprechende Vorteile: Dachdichtung und Dämmschicht bleiben frei von Auflast und die Abdichtung bleibt ungehindert zugänglich. Nachteile ergeben sich aus der relativ starren Ausrichtung des Generators, welcher durch den Trägerverlauf des Daches bestimmt ist. Dachaufbauten wie Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Oberlichter müssen großräumig ausgespart werden. Die Tragkonstruktion des Daches muss punktuelle Lasten aufnehmen können. Allein schon aus Kostengründen werden solche Befestigungen heutzutage jedoch kaum mehr favorisiert.

Technische Gebäudeausrüstungen

Je größer eine Dachfläche, umso mehr technische und bauliche Einrichtungen sind dort zu finden, welche bei der Planung und Montage einer PV-Anlage berücksichtigt werden müssen.

Blitzschutzanlagen

Hier gelten die besonderen Bestimmungen der Blitzschutznormen und der Landesbauordnungen im Hinblick auf die unbeeinträchtigte Funktionsweise des äußeren sowie inneren Blitzschutzes. Beim Bau einer PV-Anlage sind sie zu berücksichtigen – eventuell sind die Blitzschutzeinrichtungen anzupassen oder zu ergänzen. Nicht selten werden Blitzschutzanlagen in der Praxis einfach überbaut, ohne sich intensive Gedanken darüber zu machen (Abb. 3). Es wird daher grundsätzlich empfohlen, die PV-Anlage in das vorhandene Blitzschutzsystem einzubinden. Unter Umständen muss hierzu die äußere Blitzschutzanlage angeglichen werden. Dementsprechend wären die erforderlichen Maßnahmen zwischen PV-Planer und Blitzschutzplaner abzustimmen. Hierzu gehört auch der innere Blitzschutz mit den erforderlichen Überspannungsschutzeinrichtungen.

Brandwände

Brandwände dienen dem besonderen Schutz benachbarter Gebäudeteile bzw. Brandabschnitte. Sie sollen die unkontrollierte Brandausbreitung verhindern. Das Überbauen solcher Brandabschnitte (Abb. 4) mit brennbaren Materialien ist nicht erlaubt und bedarf insbesondere bei der Kabelführung von PV-Anlagen einer genauen Planung. Auch bedürfen PV-Module, welche normal entflammbar sind, eines entsprechenden Abstandes von solchen Brandwänden. Hinweise zur brandschutzgerechten Planung, Errichtung und Instandhaltung von PV-Anlagen, welche in Zusammenarbeit unter anderem mit dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) und der Berufsfeuerwehr München ausgearbeitet wurden, findet man unter www.solarwirtschaft.de.

Bild: Wolfgang Schröder

Bild: Wolfgang Schröder

Bild: Wolfgang Schröder

Entrauchungsanlagen

Fälschlicherweise werden Oberlichtern in Flachdächern meist nur die Funktion einer natürlichen Belichtung der darunter liegenden Räume zugedacht. Oftmals dienen diese Oberlichter aber auch zur Entrauchung im Brandfall und öffnen sich dann automatisch. Um diese Funktion zu gewährleisten, sind rund um diese Öffnungen genügend Abstände vorzusehen, was immer wieder mal nicht bedacht wird (Abb. 5). Nicht selten schlagen die Deckel solcher Entrauchungsöffnungen um 180° nach einer Seite auf (pneumatische Öffnung).

Für die Wartung ist zudem ein freier Zugang nötig, das heißt es braucht neben den allseitigen Freiräumen entsprechende Wartungsgänge, die ausreichend dimensioniert sind. Nach den Empfehlungen des Fachverbands Tageslicht- und Rauchschutz sind bei Photovoltaikmodulen, die in ihrer Höhe bis zur Oberkante des Entrauchungsdoms reichen, mindestens zwei Meter Abstand zur Entrauchungseinrichtung einzuhalten. Sind die Module höher als die Oberkante der Entrauchungsöffnung, erweitert sich dieser geforderte Abstand auf mindestens fünf Meter.

Wartungs-, Flucht- und Rettungswege

Große Flachdächer mit verschiedenen Dachaufbauten und installierten Aggregaten benötigen dorthin einen freien Zugang. Werden die Zugänge durch PV-Module verbaut, ergeben sich später erhebliche Probleme bei der Wartung und Instandsetzung dieser Aggregate. Weiterhin können bestimmte Flächen und Zuwegungen als Flucht- und Rettungswege fungieren, die nicht verbaut werden dürfen (Abb. 6). Hinweise hierzu geben oftmals die zum Gebäude gehörenden Brandschutzkonzepte sowie ein Flucht- und Rettungsplan.

Baulicher Brandschutz

Gerade bei großen Dachflächen besteht für die betreffenden Gebäude ein Brandschutzkonzept. Eine großflächige PV-Anlage auf einem solchen Dach kann die brandschutzrelevanten Eigenschaften verändern. Deshalb muss eine solche Anlage in das bestehende Brandschutzkonzept eingebunden werden. Darüber hinaus gelten besondere Vorschriften bei Brandabschnitten, Brandabschottungen und feuergefährdeten Betriebsstätten (auf das Merkblatt für die Brandschutztechnische Planung einer PV-Anlage des BSW wird hingewiesen).

Neben den allgemeinen Vorschriften zum baulichen Brandschutz bestehen auch Detailregelungen, die gerne mal übersehen werden, die dann aber den vorherrschenden Brandschutz erheblich beeinträchtigen können. So gilt gemäß DIN 18234: An allen Durchdringungen, Anschlüssen und Abschlüssen sind Maßnahmen gegen die Brandweiterleitung zu ergreifen. Insbesondere an den Anschlussstellen von Durchdringung von profilierten flächigen Baustoffen und zweischaligen Dächern gilt es, den Eintritt von Flammen und Gasen in den Profil- oder Dachhohlraum zu verhindern.

Bei profilierten flächigen Baustoffen und zweischaligen Dächern sind, rund um die Durchdringungsstelle der Profilform folgend, Formstücke aus nichtbrennbaren Baustoffen (z. B. Mineralfaser nach DIN 18165-1) anzuordnen (Abb. 7).

Bei der Errichtung von PV-Anlagen betrifft dies insbesondere Dachdurchdringungen für das Einführen von Leitungen. In den meisten Fällen entsprechen diese nicht den brandschutztechnischen Ausführungsvorgaben (Abb. 8).

Bild: Wolfgang Schröder

Bild: Wolfgang Schröder

Bild: Wolfgang Schröder

Bild: Wolfgang Schröder

Weitere Planungspunkte

Anlegen von Wartungsgängen mittels geeigneter Laufschutzmatten

Dort, wo sich zur Wartung von PV-Anlagen ein permanenter Laufweg ergibt, zum Beispiel zu auf einem Dach installierten Wechselrichterstationen, ist zu empfehlen, diese mit entsprechenden Schutzmatten auszulegen, um die Dachabdichtung vor mechanischem Abrieb und somit vorzeitigem Verschleiß zu schützen. Hierzu finden sich am Markt entsprechende Anbieter mit geeigneten Produkten.

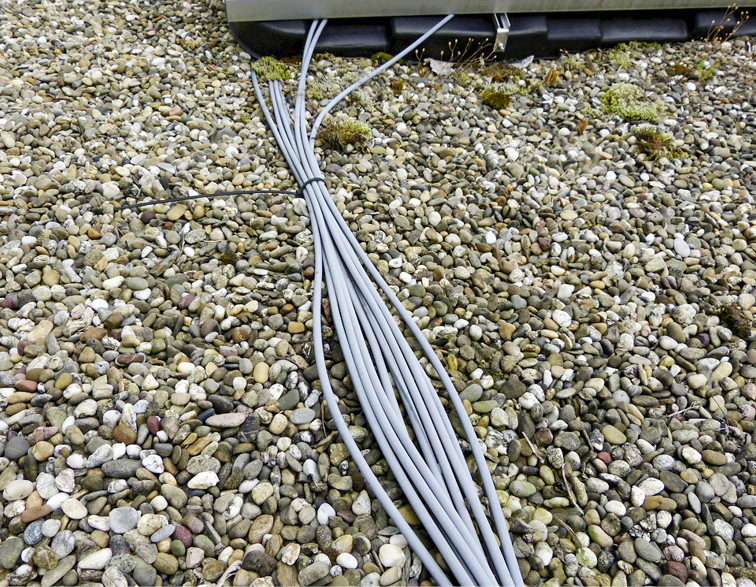

Geeignete, feste Kabelführungssysteme

Ein Schwachpunkt bildet oftmals die Verkabelung von PV-Anlagen im Bereich der Generatoren (Module) bis zu den Wechselrichtern (Abb. 9). Bei großflächigen PV-Anlagen sind daher feste Kabelverlegesysteme vorzusehen, um Schäden an den Leitungen vorzubeugen.

Sicherungseinrichtungen für Wartungsarbeiten

In vielen Fällen erfolgt die Installation der Module bis an den Dachrandbereich. Dabei wird übersehen, dass in diesen Bereichen Wartungsarbeiten sehr gefährlich sein können. Häufig werden zudem Sicherungseinrichtungen wie Sekuranten mit Modulen überbaut, ohne entsprechenden Ersatz zu schaffen (Abb. 10). Auch hier greift eine durchdachte Planung, um späteren berufsgenossenschaftlichen Mängelanzeigen entgegenzuwirken (Abb. 11).

Resümee

Die Eigenstromnutzung wird aufgrund steigender Energiepreise in der Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Daher geraten die noch nicht genutzten Potenziale von Flachdächern im Gewerbebereich zunehmend in den Fokus. Das Flachdach stellt gegenüber anderen Dachkonstruktionen besondere Anforderungen an seinen Nutzen, seine Eigenschaften und Langlebigkeit.

In Verbindung mit einer PV-Anlage können sich auf Flachdächern Risiken hinsichtlich der Dauerhaftigkeit und somit der Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage ergeben, insbesondere dann, wenn die einschlägigen baulichen Regelungen des Flachdaches nicht beachtet werden und die Anlage das Flachdach schädigt. Die dann erforderlichen Sanierungsarbeiten am Flachdach beeinflussen nicht nur den Betrieb der Photovoltaikanlage durch den notwendigen Rückbau, sondern können erhebliche Kosten nach sich ziehen - bis zur Totalsanierung des Daches.

Zahlreiche nicht durchdachte und gegen die einschlägigen Vorschriften verstoßende Konstruktionen auf Flachdächern haben bereits zu Schäden geführt und mit großer Wahrscheinlichkeit folgen in den nächsten Jahren weitere Anlagen, die Probleme bereiten werden. Hierbei ist sowohl der kalkulierte langjährige Nutzen sowohl des Flachdaches als auch insbesondere der PV-Anlage infrage gestellt, wobei die baurechtlichen Fragen (Haftung) hier noch gar nicht diskutiert wurden.

Die Hersteller tüfteln und entwickeln fortwährend an neuen und einfach zu handhabenden Konstruktionen, konzentrieren sich aber oft vorwiegend auf die Aspekte Zeit-, Material- und Kostenersparnis. Bislang fehlen noch ausreichende Langzeiterfahrungen, um beurteilen zu können, was denn nun die beste Lösung ist. Die eine optimale Lösung wird es sicherlich niemals geben, weil nicht alle Belange von der Dachkon-

struktion über die Moduleigenschaft bis hin zu den Investitionskosten und Erträgen unter einen Hut zu bringen sind.

Grundsätzlich sollten PV-Anlagen auf Flachdächern durchdacht geplant werden, um eine lange Nutzungsdauer zu garantieren und das Flachdach nicht zu einem vorzeitigen Sanierungsfall werden zu lassen. Unter diesen Umständen haben lastfreie Systeme sicherlich ihre Vorteile, insbesondere solche, bei denen gleichzeitig eine Wartung der Dachhaut noch möglich ist. Dies ist nur bei freistehenden Stützenkonstruktionen der Fall.

Bei anderen lastfreien oder lastarmen Konstruktionen bzw. „Spoilerkonstruktionen“ und „Ost-West-Systemen“ ergibt sich für den Investor eine sicherlich gute Kostenoptimierung. Hier bedarf es grundsätzlich einer detaillierten planerischen und fachlichen Abstimmung bezüglich der vorhandenen Flachdachaufbauten. Zugleich ist die Wartung eines Flachdaches und die mögliche Reparatur wegen der fehlenden Zugänglichkeit stark eingeschränkt, weshalb trotz der geringen Auflast ein Betreiberrisiko nicht gänzlich auszuschließen ist. Auf die besondere Hinweis- und Beratungspflicht der Systemanbieter wurde zwar nur am Rande verwiesen, bei nachgelagerten Rechtsstreitigkeiten spielt diese jedoch eine wichtige Rolle.

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum Thema finden Sie auch in unserem Dossier Photovoltaik mit Beiträgen und News aus dem GEB:

https://www.geb-info.de/themen/photovoltaik