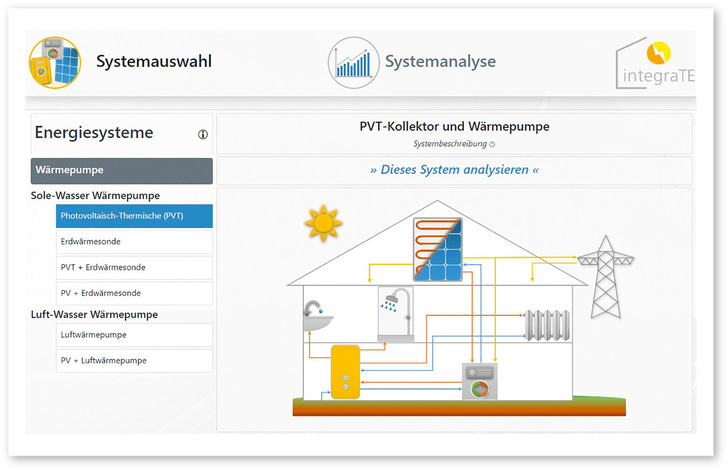

„Wir wollten ein selbsterklärendes Online-Tool entwickeln, das Handwerker und Energieberater bei der Planung und Auslegung von komplexen PVT-Wärmepumpensystemen unterstützt“, erklärt Bharat Chhugani, Wissenschaftler am Institut für Solarenergieforschung Hameln (ISFH), warum er das Wärmepumpen-Vergleichstool entwickelt hat (Abb. 1). Seine Arbeiten sind Teil der vom Bundeswirtschaftsministerium finanziell unterstützen Initiative IntegraTE, die Informationen zu photovoltaisch-thermischen Kollektoren (PVT) und Wärmepumpen im Gebäudebestand erstellt und damit zu deren Verbreitung beitragen will. Neben dem ISFH, dem Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung (IGTE) der Universität Stuttgart und dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE sind dafür seit Dezember 2019 gleich drei wissenschaftliche Partner gemeinsam am Start.

Im ersten Schritt können Nutzer:innen des Tools aus verschiedenen Systemvarianten auswählen:

Die Heizsystemvarianten sind grafisch dargestellt und ihre Funktion, Einsatzmöglichkeiten sowie Vor- und Nachteile werden in Textform erläutert. Im zweiten Schritt wählen die Nutzer:innen eine von zwei Haustypen aus, entweder einen Einfamilienhaus-Neubau oder ein Bestandsgebäude.

Tool basiert auf zigtausenden von TRNSYS-Simulationen

Der besondere Service besteht darin, dass bei allen Systemvarianten für die Auslegungsparameter und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bereits Werte im Tool vorgegeben sind, sodass die Nutzer:innen direkt Kennwerte erhalten. Vorgegeben sind unter anderem Werte für die Auslegung der Solaranlagen oder der Erdwärmesonde sowie Energie-, Komponenten- und Wartungskosten. Über einfach zu bedienende Schieberegler lassen sich alle Eingabewerte anpassen. An allen Parametern findet sich ein Quickinfo-Knopf, der konkrete Handlungsanweisungen oder weitere Erklärungen für den Anwender liefert.

Hier seien beispielhaft die voreingestellten Bruttopreise für die Hauptkomponenten der Systeme genannt, die auf eingeholten Angeboten aus dem Jahr 2022 beruhen: 13.100 Euro für eine 12-Kilowatt-Solewärmepumpe. 16.550 Euro für die 11,2-Kilowatt-Luftwärmepumpe, 100 Euro pro Meter Sondenbohrung und 50 Euro pro Quadratmeter PV-Fläche. Der im Tool voreingestellte Preis von 350 Euro pro Quadratmeter PVT-Kollektorfeld orientiert sich an einer Herstellerumfrage aus dem Jahr 2022, bei der acht Anbieter ihre Nettoendkundenpreise von

unabgedeckten PVT-Kollektoren gemeldet hatten, aus denen sich ein Mittelwert von 339 Euro pro Quadratmeter ergab. Die Preise unterschieden sich jedoch stark: Sie lagen zwischen 175 und 595 Euro pro Quadratmeter. Ein PVT-Kollektorfeld profitiert wie eine PV-Anlage von einem Umsatzsteuersatz von Null Prozent.

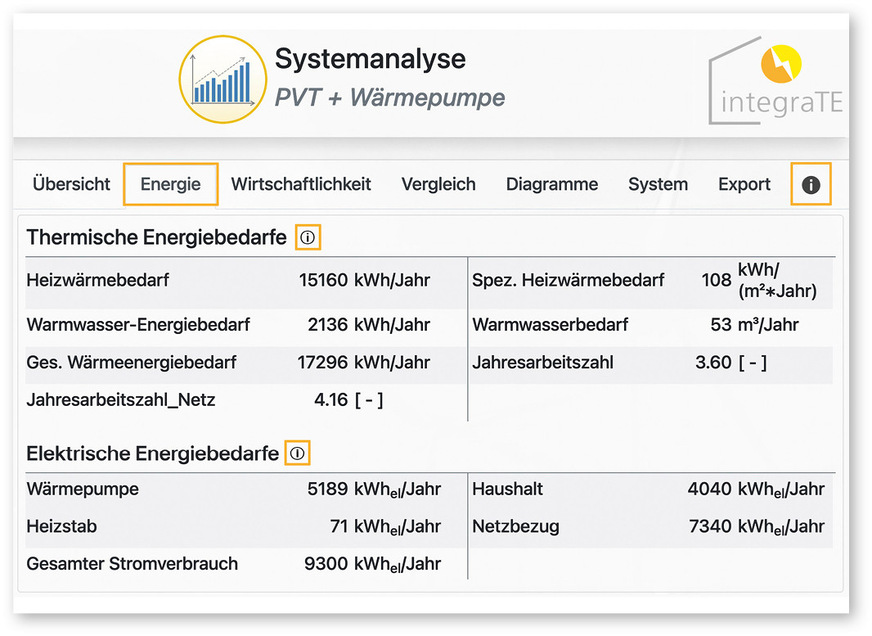

Damit Ergebnisse für eine große Zahl von frei einzugebenden Parametern ermittelt werden können, hat Chhugani zigtausende von Simulationen mit der Software TRNSYS durchgeführt, deren Ergebnisse im Tool für die verschiedenen Systemvarianten unter dem Reiter „Energie“ dargestellt sind. Bei TRNSYS handelt es sich im ein flexibles, komponentenbasiertes Simulationsprogramm für komplexe thermische und elektrische Energiesysteme, das vorwiegend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einsetzen.

Wichtige Energie-Kenndaten bei dem vom ISFH entwickelten Tool sind die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe, der jährliche Netzstrombezug und der Eigenverbrauchsanteil des Solarstroms. Das Besondere: Verändert man einen Eingangsparameter mithilfe des Schiebereglers, berechnet das Tool zeitgleich die Bilanz neu und die Kennzahlen auf der Seite „Energie“ passen sich umgehend an.

Gleiches gilt für die ökonomische Bilanz über den Reiter „Wirtschaftlichkeit“. Dort sind als Kenndaten die Gesamtinvestitionskosten des Systems mit und ohne Förderung, die jährlichen Betriebskosten sowie die Energiegestehungskosten dargestellt. Verändert man zum Beispiel den Schieberegler des Wärmepumpenpreises oder der aktuellen Fördersumme, verändern sich zeitgleich die wirtschaftlichen Kenndaten (Abb. 2).

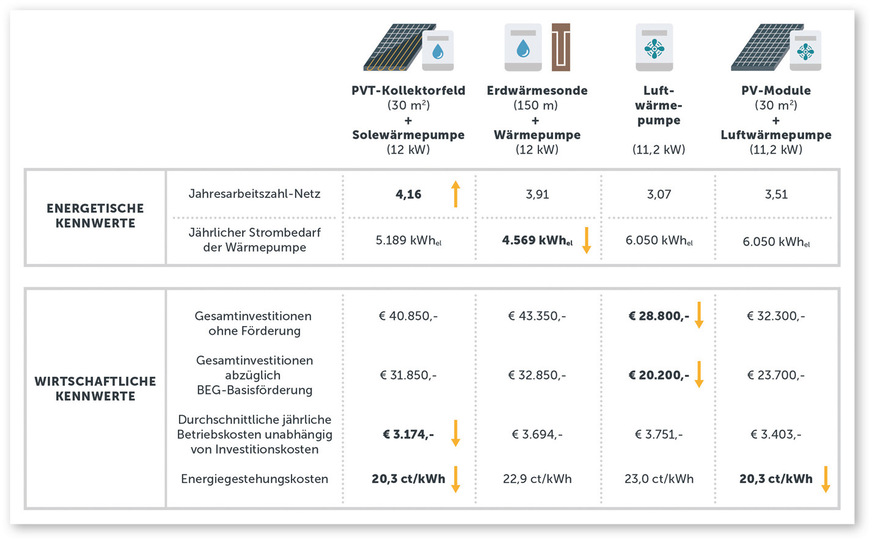

PVT erreicht günstigste Energiegestehungskosten

Abb. 3 stellt für vier Systemvarianten die energetischen und wirtschaftlichen Kenndaten für die im Tool voreingestellten Werte zusammen. Was lässt sich daraus ablesen?

„Es ist wichtig, die Kunden darauf hinzuweisen, dass Haushalte mit PVT-Solewärmepumpen langfristig deutlich bei den Betriebskosten sparen können. Außerdem können die PVT-Kollektoren aufgrund von automatisierter Fertigung bei höheren Absatzzahlen noch günstiger werden“, erklärt IGTE-Arbeitsgruppenleiter Harald Drück.

Für die Energieberatung bietet sich das Tool an. „Bei meinen Systemberatungen und der Planung/Projektierung von PVT–Anlagen spielen der Zusatznutzen durch die Wärme und die langfristigen, geringen Betriebskosten für Heizung und Warmwasser eine zentrale Rolle. Das Wärmepumpen-Vergleichstool hilft, die Kosten der verschiedenen Auslegungs-Varianten zur Kundenentscheidung objektbezogen zu berechnen und neutral gegenüberzustellen“, sagt Hans Biehler, ein unabhängiger Energiesystemberater aus Rheinland-Pfalz.

Bild: Screenshot https://heatpumpsystems.isfh.de/

Wie viel Solarstrom sich zum Heizen nutzen lässt

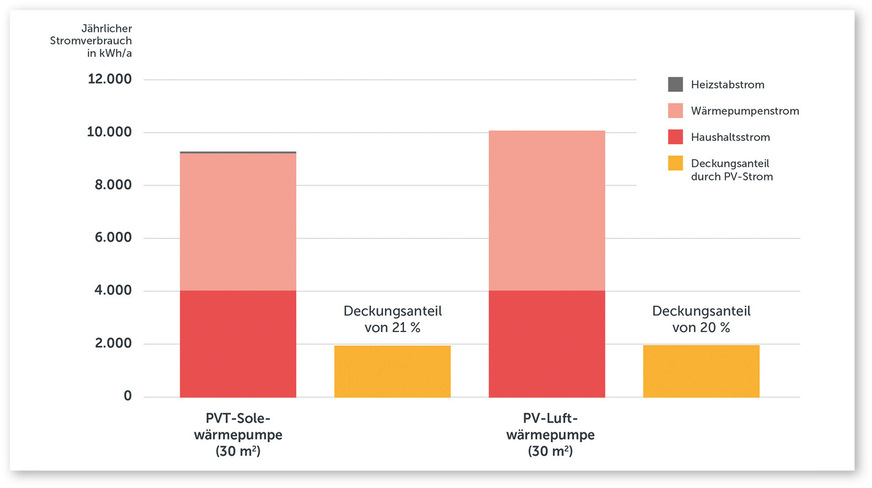

Vielen Kunden, die sich für eine Wärmepumpe mit PVT- oder PV-Anlage entscheiden, ist es wichtig, wie viel ihres erzeugten PV-Stroms sie selbst verbrauchen können. Der Deckungsanteil beziehungsweise Autarkiegrad gibt an, welchen Anteil die eigene Solaranlage auf dem Dach am jährlichen Strombedarf für Haushalt und Heizung direkt deckt. Auf diese Frage gibt das Tool eine genaue Antwort. „Bei unseren TRNSYS Simulationen schauen wir uns minutenweise an, ob die PV-Anlage zu Zeiten läuft, bei denen Strom im Haushalt verbraucht wird. Dabei benutzen wir eine solaroptimierte Betriebsweise der Wärmepumpe, aber keine Batterie“, erklärt Chhugani.

Die Ergebnisse für das Bestands-Einfamilienhaus stellt Abb. 4 dar. Übers Jahr gesehen können Haushalte in den Varianten PVT + Solarwärmepumpe und PV + Luftwärmepumpe 21 beziehungsweise 20 Prozent ihres Gesamtstrombedarfs decken. Den überwiegenden Teil des Strombedarfs decken die Hauseigentümer also weiter über Netzbezug. „Mehr geht leider nicht, weil die Hauptbetriebszeit der Wärmepumpe im Winter ist, wenn wenig Solareinstrahlung für die PV-Anlage vorhanden ist“, erklärt Chhugani. Der Einsatz einer Batterie kann den Autarkiegrad deutlich erhöhen. Diese Variante ist im Tool derzeit jedoch nicht implementiert.

Wie das Tool rechnet

Das ISFH-Team hat sich bei der Gestaltung des Tools an die vorhandenen Normen und Richtlinien gehalten. „Für die Dimensionierung der Wärmepumpe haben wir die Richtlinie VDI 4645 genutzt, die Wirtschaftlichkeitsberechnung nach Annuitätenmethode basiert auf der VDI 2067 und die Auslegung der PVT-Flächen haben wir an der Berechnungsmethode der Kollektornorm ISO 9806 orientiert,“ erläutert Peter Pärisch, Gruppenleiter Thermische Energiesysteme beim ISFH, der die Toolentwicklung begleitet hat. Die Annuitätenrechnung läuft über 20 Jahre, wobei im Tool ein Kalkulationszins von null Prozent voreingestellt ist. Auch Energiepreissteigerung und Inflation sind mit null Prozent angesetzt. Alle Werte können aber über Schieberegler variiert werden.

Die Tool-Entwickler weisen darauf hin, dass die VDI-Richtlinie bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung geothermische Wärmepumpensysteme schlechter stellt. Sie schreibt verhältnismäßig hohe Kosten für Instandsetzung, Wartung und Sondeninspektion von drei Prozent pro Jahr vor. Bei Sole- und Luftwärmepumpen liegen diese Kosten laut der Richtlinie bei 2,5 Prozent. Die Vorgaben hat Chhugani in der Annuitätenmethode berücksichtigt. Für PVT- und PV-Anlagen, für die sich in der Richtlinie keine Angaben finden, haben die Tool-Entwickler jeweils ein Prozent der Investitionskosten pro Jahr angesetzt.

Zwei wichtige Hinweise gibt das ISFH-Team mit auf den Weg: Die voreingestellten Werte beziehen sich auf das Einfamilienhaus-Bestandsgebäude. Stellen die Nutzer:innen auf einen Einfamilienhaus-Neubau um, teilt ihm die Quickinfo mit: „Bei Änderung des Gebäudetyps werden die Auslegung und die Kosten der Komponenten nicht automatisch umgestellt. Bitte unter Komponentenpreise prüfen und manuell anpassen“.

Der zweite wichtige Hinweis betrifft die Speicherfähigkeit der Ergebnisse. Jeder Datensatz kann über die Exportfunktion komplett als csv-Datei heruntergeladen werden. Die Eingabewerte wie auch die berechneten Kenngrößen sind tabellarisch übersichtlich in Gruppen aufgeteilt dargestellt. Für die Nutzer:innen gilt es dabei zu beachten: Wechselt er oder sie von einer Systemvariante zur anderen, dann sind die manuell veränderten Schieberegler wieder auf ihre Grundeinstellungen zurückgestellt und alle Eingabewerte basieren auf den Voreinstellungen.

Links

Das Tool steht allen Interessierten kostenfrei zur Verfügung unter

https://heatpumpsystems.isfh.de/

Weitere Infos zur Initiative IntegraTE finden Sie unter http://pvt-energie.de

Bild: Wärmepumpen-Vergleichstool

Bild: Wärmepumpen-Vergleichstool

GEB Podcast Gebäudewende

Hören Sie zum Thema auch unseren Podcast Gebäudewende #19: Sonne doppelt ernten mit PVT.

gebauedewende.podigee.io/19-sonne-doppelt-ernten

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem -Dossier Heizungstechnik mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/heizungstechnik