Auf dem Energieberatertag 2023, der erstmalig im Rahmen der ISH stattfand, zeigte schon die Rekordbeteiligung, dass das Interesse an Austausch und Informationen enorm ist. Alexander Renner, Leiter des Referats Grundsatz Energie- und Klimaschutz im Gebäudesektor, Strategien und Gebäudetechnologien im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), stellte Grundzüge der Gebäudestratetegie Klimaneutralität vor. In der Ampelkoalition scheint das Thema noch viel Stoff für Diskussionen zwischen Wirtschafts- und Finanzministerium zu bergen: „Wir werden schauen, wie weit wir kommen. Eine möglichst regierungseinheitliche Veröffentlichung ist mein Ziel“, formulierte Renner vorsichtig.

Er sprach sich dafür aus, den Wärmepumpenhochlauf mutig anzugehen. „Wir dürfen keine Angst haben vor Zielen wie sechs Millionen Wärmepumpen bis 2030. Wir haben 21 Millionen Wärmeerzeuger. Wenn Wärmepumpen ein Drittel des Marktes ausmachen, ist das nicht die komplette Abkehr von Alternativen, sondern ein gleitender Einstieg in die klimaneutrale Versorgung von Gebäuden.“ Als persönliche Einschätzung ergänzte er, dass der Umstieg auf Wärmenetze in der Vergangenheit versäumt worden sei. Bei einer zentraleren Wärmeversorgung wäre der Umstieg einfacher, weil er nur an einer Stelle notwendig wäre. Ohnehin sei auch 2023 absehbar, dass der Gebäudebereich die Klimaziele verpasse, dann sei das dritte Sofortprogramm fällig.

Beim Gebäudeenergiegesetz sei das Ziel ein Inkrafttreten zum 1. Januar 2024. Die Grundidee sind 65 Prozent Erneuerbare Energien beim Austausch oder der Installation einer neuen Heizung und der Neubaustandard EH 40 ab 2025. „Technische Machbarkeit und Sozialverträglichkeit sollen angemessene Berücksichtigung finden“, betonte Renner.

Serielle Sanierung kann ein wichtiger Hebel sein

Zentrale Hebel sind aus seiner Sicht die serielle Sanierung, die Vorbildwirkung öffentlicher Gebäude und die Bundesförderung Wärmenetze. Da würden auch ergänzende Einzelmaßnahmen gefördert, das sei bislang noch nicht durchgedrungen. Insgesamt werde die Förderung gut angenommen.

Aus Sicht des BMWK soll auch eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung kommen. Dazu liegt ein Entwurf vor, es soll eine Flankierung mit Förderung geben. Eine Qualifikationsoffensive Wärmepumpe soll im April starten. Sie richtet sich an Unternehmen, Meister können ihre Gesellen in die Ausbildung schicken. Außerdem soll es finanzielle Unterstützung für Coaching geben. Erfahrene Handwerksmeister sollen Betriebe aufsuchen und andere informieren sowie Installationen begleiten. „Wir hoffen, dass wir damit einen Marktschub erfahren“, betonte Renner.

BAFA entwickelt neues Tool zur Plausibilisierung

Robert Budras, Referatsleiter Grundsatz beim BAFA berichtet, man arbeite an einem neuen Tool zur technischen Plausibilisierung im Antrags- und Verwendungsnachweisverfahren. Es soll ab Sommer 2023 die Fachunternehmererklärung ersetzen. Es soll sowohl von Energieeffizienz-Experten als auch von Fachunternehmen bedient werden, eine Registrierung über die Dena ist möglich. Neu sei unter anderem eine Speicherfunktion und die Möglichkeit der Übertragung von Informationen aus Technischen Projektnachweisen in neue Anträge.

Außerdem sei man dabei, ein zentrales Ablagesystem zu entwickeln, mit dem dokumentiert werde, welche Änderungen zu welchem Zeitpunkt gegolten haben. „Wenn es nach mir ginge, könnten wir das gerne tun“, betonte Budras.

Dirk Markfort, Prokurist der KfW zu den Förderprogrammen BEG, berichtete, dass die Liste der technischen FAQ für die neu gestartete Förderung Klimafreundlicher Neubau (KFN) derzeit noch in Arbeit sei. Es komme eine Neufassung für Wohngebäude und Nichtwohngebäude, vor allem der Bereich Lebenszyklusanalyse sei noch in der Mache. Die Steuerung der Förderung erfolge über den Zinssatz. Es solle aus Sicht des Fördermittelgebers vermieden werden, dass ein Stopp wie im vergangenen Jahr verhängt werden müsse. Ihn persönlich störe derzeit an der KFN, dass es keine Extramittel mehr für die Baubegleitung gebe, das sei „nicht unbedingt eine Würdigung der Arbeit der Energieberater.“ Er halte das für einen Fehler, vielleicht komme man da wieder hin, weckte er zumindest ein wenig Hoffnung.

Parallel zu Debatte in Deutschland konkretisieren sich auch die Pläne auf europäischer Ebene. Mitte März hat sich das EU-Parlament in einem Entwurf der Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), der Gebäuderichtlinie, auf Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden sowie zur Steigerung der Renovierungsquote verständigt. Die EU-Kommission hat die Einführung von Mindestnormen für die 15 Prozent der Gebäude mit der schlechtesten Energieeffizienz in Europa vorgeschlagen. Die Mitgliedsstaaten müssen nationale Renovierungspläne vorlegen. Darin sollen auch Angebote enthalten sein, die Hausbesitzer bei der Sanierung unterstützen. Es dürfte jedoch ein harter Kampf für die Verhandlungspartner des Parlaments gegen die Mitgliedstaaten der EU werden, in denen bereits eine Koalition von mindestens 16 Ländern verpflichtende Renovierungen für einzelne Gebäude strikt ablehnt.

Ob die ambitionierten Pläne praktisch umsetzbar seien, hänge von deren Gestaltung ab, kommentiert der Energieberatendenverband GIH. Es sei gut, dass das EU-Parlament die klimatische Dringlichkeit erkannt habe und sie auf breiter Front angehe. Bei den Unterstützungsangeboten, in denen Habeck die Sozialverträglichkeit ebenfalls schon thematisiert habe, müsse aber finanziell deutlich nachgelegt werden.

Die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz

(Deneff) begrüßt das Votum als Grundlage, um in den Trilog der EU-Institutionen zu gehen und die Details der Ausgestaltung zu klären. Der alleinige Fokus auf erneuerbare Heiztechnologien reiche aber nicht aus. Die Deneff fordert daher einen zeitnahen Sanierungsgipfel der Bundesregierung mit einem konkreten Fahrplan.

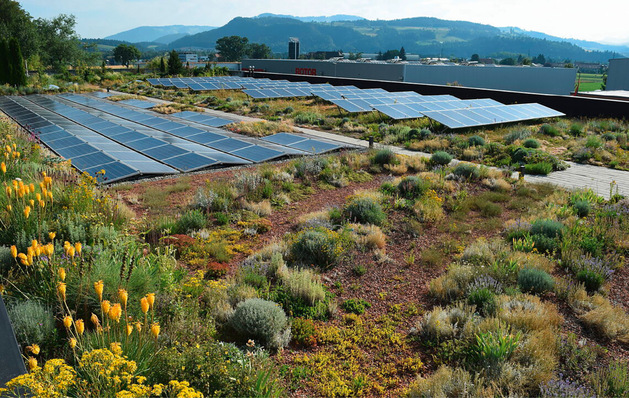

Der Zentralverband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) betont bei der Richtlinie die Themen Elektrifizierung und Digitalisierung im Gebäudesektor. Sebastian Treptow, Bereichsleiter Gebäude im ZVEI: „Energie wird verstärkt dezentral erzeugt und gespeichert werden. Dazu müssen nicht nur die Netze in der Lage sein – was sie laut Studie aktuell nicht sind – sondern auch die anderen Player, insbesondere Gebäude, denen in diesem System künftig eine noch wichtigere Rolle zukommen wird.“ Neben den notwendigen Technologien (PV-Anlagen, Wärmepumpe, Wallboxen) muss bei diesem Wandel auch die größtenteils veraltete elektrische Infrastruktur in Bestandsgebäuden auf die neuen Anforderungen vorbereitet werden.

Bild: Pia Grund-Ludwig