In Aufzugsschächten gefährden im Brandfall nicht nur Flammen die Selbst- und Fremdrettung, sondern auch die damit verbundenen Rauchschwaden. Der dichte und giftige Rauch steigt aufgrund der Thermik nach oben und fängt sich unter der Dach- oder Deckenkonstruktion. Kann die rauchgeschwängerte Luft von dort aus nicht entweichen, dringt sie durch jede offene Fuge und breitet sich im Gebäude aus. Menschen, die panisch vor dem Feuer flüchten, können aufgrund der sich rapide verschlechternden Sichtverhältnisse die Orientierung verlieren, bewusstlos werden und ersticken.

Um dem entgegenzuwirken, werden Rauch-/Wärmeabzugsanlagen (RWA) am höchsten Punkt von Gebäuden installiert, damit die Rauchschwaden rasch und ungehindert abziehen können. RWA-Öffnungen über Aufzugschächten sollen durch gezielte Undichtheiten zusätzlich eine geschossübergreifende Rauchausbreitung vermeiden. Eine sinnvolle Maßnahme, die einerseits den überlebenswichtigen Brandschutz erfüllt, jedoch andererseits mit der energetisch bedeutsamen Anforderung nach einer luftdichten Gebäudehülle im Konflikt steht.

RWA-Öffnungen und Luftdichtheit

In Neubauten sind heutzutage Systeme mit automatisierten RWA-Öffnungen üblich, die im Brandfall öffnen und auch zur bedarfsgerechten Lüftung ohne zusätzliche Energieverluste angesteuert werden können. Im Gebäudebestand hingegen finden sich vielfach noch dauerhaft geöffnete Rauch-/Wärmeabzugsanlagen in der ansonsten luftdichten Gebäudehülle. Über diese Öffnungen kann die konditionierte Luft, die infolge der undichten Aufzugtüren in den mehrere Geschosse hohen Schacht gelangt, ungehindert nach außen strömen, was erhebliche Energieverluste mit sich bringt.

Somit stellt die RWA-Öffnung eine Leckage in der Gebäudehülle dar und widerspricht dem geforderten Konzept einer luftdichten Gebäudehülle. Laut Erhebungen des Instituts für Energie und Umweltforschung Heidelberg muss man aktuell davon ausgehen, dass es in Deutschland noch rund 600.000 Gebäude mit dauerhaft geöffneten RWA gibt.

Insbesondere bei Aufzugschächten sind die RWA-Öffnungen weit mehr als „hinzunehmende Fehlstellen in der Gebäudehülle“. Vor allem im Winter wird im Schacht der Warmluftstrom über den thermischen Auftrieb beschleunigt und führt zu einem erhöhten Luftwechsel. Mit zunehmender Gebäudehöhe, Anzahl der Fahrschächte und Fahrschachttüren steigen die Energieverluste. Das Nachströmen kalter Außenluft in den Aufzugschacht kann außerdem dazu führen, dass weitere Gebäudeteile auskühlen. Der negative Einfluss dauerhaft geöffneter RWA auf die außenflächenbezogene Leckagerate und den Jahres-Endenergiebedarf wird oft unterschätzt oder nicht beachtet.

Bild: Jule Stingl

Widersprüchliche Rechtslage

In den vergangenen Jahrzehnten sind die Wärmeverluste durch Infiltration im Gegensatz zu den Transmissionswärmeverlusten nicht bemerkenswert gesunken. Folglich nahm der prozentuale Anteil der Lüftungswärmeverluste am Gesamtwärmeverlust kontinuierlich zu. Die ersten Anforderungen an luftdichte Gebäudehüllen in der DIN 4108 waren bereits in der Fassung von 1952 zu lesen und wurden mit der ersten Wärmeschutzverordnung 1977 konkretisiert. Die energetische Relevanz luftdichter Gebäudehüllen hat sich aber erst Mitte der 1990er Jahre in der Praxis niedergeschlagen. Inzwischen ist die Ausführung luftdichter Gebäude im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgeschrieben und gilt als allgemein anerkannte Regel der Technik.

Dieser Widerspruch zwischen den feuerpolizeilichen Anforderungen an dauerhaft geöffnete Rauch-/Wärmeabzugsanlagen in Aufzugsschächten und der Forderung nach einer luftdichten Gebäudehülle wurde in der Zeit, als die EnEV galt, ausgeklammert. Die Fachkommission zur Bautechnik der Bauministerkonferenz stellte klar, dass dauerhafte Öffnungen in der wärmeübertragenden Umfassungsfläche hinsichtlich der Luftdichtheitsanforderungen durchaus dem Stand der Technik entsprachen, wenn sie aufgrund Vorschriften anderer Rechtsbereiche, beispielsweise RWA-Öffnungen beim Brandschutz, notwendig waren. Gab es keine Möglichkeit, sie zu verschließen, durften diese Öffnungen während der Luftdichtheitsmessung abgeklebt werden (Abb. 1). Der Einfluss von dauerhaft geöffneten Rauch-/Wärmeabzugsanlagen und der damit verbundene Energieverlust wurde daher in der Bewertung der Luftdichtheit der Gebäudehülle nicht berücksichtigt.

Mit Inkrafttreten des GEG wurde zur Messung der Luftdichtheit von Gebäuden auch die DIN EN ISO 9972 eingeführt. Diese Norm lässt es nicht mehr zu, dass dauerhaft geöffnete Rauch-/Wärmeabzugsanlagen während der Messung abgeklebt werden dürfen. Sie gelten als undichte Stelle in der Gebäudehülle. Der damit einhergehende Lüftungswärmeverlust muss bilanziell berücksichtigt werden. Folglich werden heute dauerhaft geöffnete RWA als bewusst in Kauf genommene Leckage in der Gebäudehülle bewertet. Eine alternative Lösung können in Neubauten neben der automatisierten Verschlussklappe zum Beispiel auch Entrauchungen über das Treppenhaus sein.

Eine besondere Betrachtung erfordern dauerhaft geöffnete Rauch-/Wärmeabzugsanlagen in Aufzugschächten von Bestandsgebäuden. Man muss sich fragen,

lichen Aspekten durch automatisierte Verschlussklappen ersetzt werden können.

Diese Fragen beantwortet eine Bachelorarbeit an der Technischen Hochschule Nürnberg, Fachbereich Bauingenieurwesen. Die messtechnischen und rechentechnischen Untersuchungen erfolgten an einem der Institutsgebäude, in dem neben Hörsälen und Seminarräumen auch Büro- und Besprechungs- sowie Laborräume untergebracht sind (Abb. 2). Der Aufzugschacht in dem Massivbau aus dem Jahr 1964 erschließt alle sechs Geschosse, ist etwa 25 Meter hoch und wird über eine dauerhaft geöffnete Rauch-/Wärmeabzugsanlage im darüberliegenden Technikraum entraucht.

Einfluss auf den Luftwechsel n50

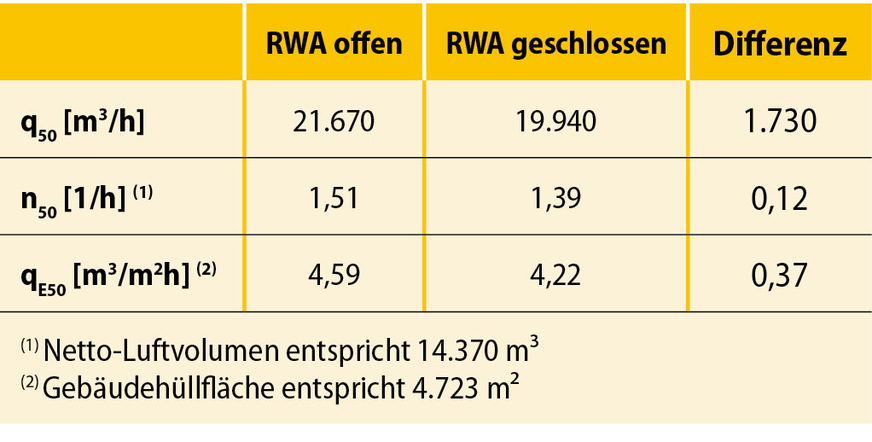

Die Messungen für die Ermittlung des gebäudebezogenen Kennwerts der Luftdichtheit erfolgten nach DIN EN ISO 9972. Um den Leckagestrom über die RWA-Öffnung zu ermitteln, musste die Differenz zwischen der Messung bei geöffneter und abgeklebter RWA festgestellt werden.

Die Messungen ergaben, dass das sechzig Jahre alte Gebäude eine relativ gute Luftdichtheit aufweist. Die heutigen baurechtlichen Mindestanforderungen an Neubauten ohne RLT-Anlagen mit einem beheizten Luftvolumen von über 1.500 m3 an den hüllflächenbezogenen Leckagestrom von 4,5 m3/(m2h) werden nahezu eingehalten. Die Differenz zwischen offener und abgeklebter Rauch-/Wärmeabzugsanlage beträgt etwa

q50 = 1.726 m³/h. Dies entspricht einem Anteil von acht Prozent des Leckagestroms bei geöffneter RWA. Über die Berechnungsansätze der DIN V 18599 kann hieraus ein Infiltrationsvolumenstrom ermittelt werden.

Bei modernen Gebäuden ist davon auszugehen, dass durch die dichtere Gebäudehülle der Einfluss auf die Luftdichtheitskennwerte nochmal ansteigen würde, da der Leckagestrom infolge der RWA-Öffnung gleich bleibt und somit einen größeren Anteil am gesunkenen Gesamt-Leckagestrom einnimmt. Nimmt man die Anforderungswerte bei Neubauten als Grundlage, können dauerhaft geöffnete Rauch-/Wärmeabzugsanlagen für das Ergebnis durchaus entscheidend sein.

Bild: Jule Stingl

Einfluss auf den Energieverbrauch

Um Rückschlüsse auf den zusätzlichen Energieverbrauch infolge der RWA-Öffnungen ziehen zu können, wurden die Energiebedarfe für die beiden Luftdichtheitskennwerte – geöffnete und geschlossene Rauch-/Wärmeabzugsanlage – über eine energetische Bilanzierung auf Basis der Randbedingungen nach DIN V 18599 ermittelt und miteinander verglichen. In der Systematik der DIN V 18599 werden die Lüftungswärmeverluste über Infiltration aus dem Infiltrationsluftwechsel ninf wie folgt bestimmt:

ninf = n50.e.fATD

mit

Der Volumenstromkoeffizient e entspricht dem Abschirmungskoeffizient nach DIN EN ISO 13789 bei gemäßigter Abschirmung, wenn also mehr als eine Fassade dem Wind ausgesetzt ist. Die beeinflussenden Faktoren hierfür sind die Gebäudehöhe, die angrenzende Umgebung und die daraus resultierende Abschirmwirkung.

Durch die dauerhaft geöffnete Rauch-/Wärmeabzugsanlage erhöht sich der Infiltrationsluftwechsel des Gebäudes. Steigt der Infiltrationsluftwechsel, vergrößert sich folglich die Wärmesenke über den zusätzlichen Luftaustausch. Letztendlich entsteht aus der allgemein größeren Wärmesenke ein erhöhter Heizwärmedarf, woraus wiederum ein höherer Nutz- und Endenergiebedarf resultiert.

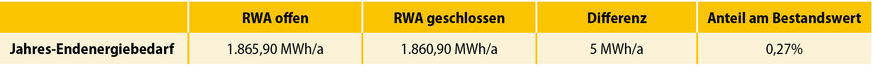

Wie zu vermuten war, sinkt bei geschlossener Rauch-/Wärmeabzugsanlage der Heizenergiebedarf. Durch die höhere Luftdichtheit der Gebäudehülle werden die Lüftungswärmeverluste geringer. Das Einsparpotenzial beträgt im untersuchten Fall 4.965 kWh/a. Da es sich um ein älteres Gebäude mit noch sehr hohen Transmissionswärmeverlusten handelt, fällt das Einsparpotenzial mit nur 0,27 Prozent des Gesamtenergiebedarfes nicht so stark ins Gewicht. Bei einem modernen Gebäude wäre das relative Einsparpotenzial aufgrund des insgesamt geringeren Heizenergiebedarfs hingegen ungleich höher.

Wirtschaftlichkeit von Nachrüstungen

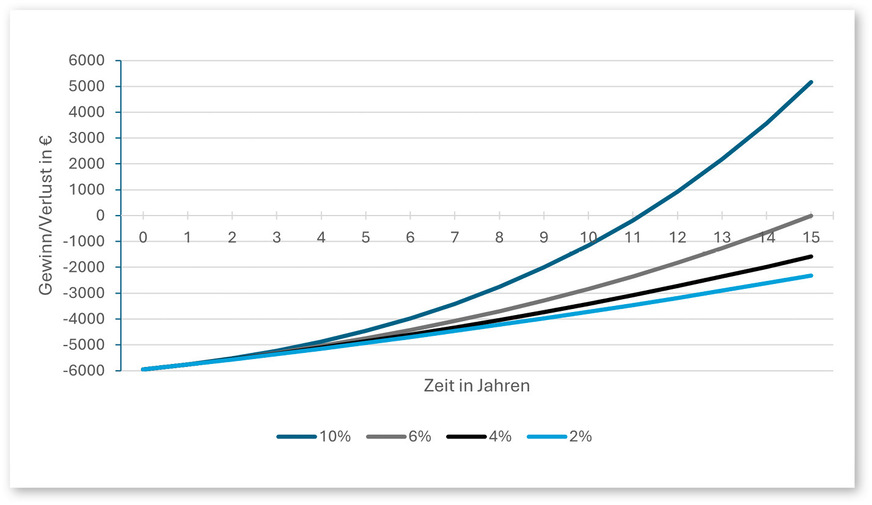

Im Anschluss wurde mit Hilfe der Amortisationsmethode nach VDI 2067 untersucht, ob sich eine Nachrüstung mit einer automatisierten RWA-Öffnung wirtschaftlich darstellen lässt. Betrachtet wurde ein Zeitraum von 15 Jahren, wobei die Investitions- und Wartungskosten den eingesparten Energiekosten gegenübergestellt wurden. Um zu konkreten Zahlen zu gelangen, wurden von mehreren Firmen Angebote eingeholt und die Energiekosten über die eingesparte Energie mit einem Fernwärmepreis von 11,86 ct/kWh berechnet. Des Weiteren wurden unterschiedliche Preissteigerungsraten für die steigenden Energiekosten betrachtet.

Das Diagramm in Abb. 6 zeigt, dass eine Amortisation stark von den Preisen des Energieträgers und deren Änderungsrate abhängt. Bei geringen Preissteigerungsraten von bis zu fünf Prozent kann die Amortisation während des Betrachtungszeitraums nicht garantiert werden, wohingegen sich bei höheren Preissteigerungsraten ab elf Jahren finanzielle Vorteile infolge der Nachrüstung abzeichnen können.

Die Wahl der messtechnischen Untersuchung und Berechnungsmethoden hat zur Folge, dass einige Parameter nicht genauer in die Berechnung einfließen. Beispielsweise wird die Gebäudehöhe und der davon abhängige thermische Auftrieb im Gebäude beim Ansatz über den Volumenstromkoeffizient e nach DIN V 18599 beziehungsweise den Abschirmkoeffizient e nach DIN EN ISO 13789 nicht berücksichtigt.

Auch die Intensität der Aufzugsnutzung und deren Einfluss auf die Lüftungsströmung im Bereich der RWA-Öffnung sind nicht im Detail in die Untersuchung eingeflossen. Sowohl diese durchaus relevanten Parameter als auch das erzielbare Energieeinsparpotenzial in Anbetracht der vielen Gebäude mit dauerhaft geöffneten Rauch-/Wärmeabzugsanlagen sprechen für weitere Untersuchungen.

Bild: Jule Stingl

Fazit

Ob es wirtschaftlich ist, in Bestandsbauten dauerhaft geöffnete RWA durch automatisierte Anlagen nachzurüsten, hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Nutzungsverhalten, der Höhe und Lage des Aufzugschachtes sowie von Öffnungsmaßen. Je nach Energieträger können die Amortisationszeiten stark variieren – auch zeitlich – und somit zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Dabei sollte vor allem die CO₂-Bepreisung im Gebäudesektor bedacht werden. Auch wenn sich für die Wirtschaftlichkeit kein allgemeines Ergebnis ableiten lässt, steht fest, dass dauerhaft geöffnete Rauch-/Wärmeabzugsanlagen eine nicht mehr zeitgemäße Fehlstelle in der Gebäudehülle sind, die unerwünschte und vor allem vermeidbare Energieverluste hervorrufen. Energieberatende sollten ihnen daher bei der Gebäudeanalyse eine besondere Beachtung schenken.

Literatur und Quellen

[1] DIN V 18599 Energetische Bewertung von Gebäuden

[2] DIN EN ISO 13789 Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden - Spezifischer Transmissions- und Lüftungswärmedurchgangskoeffizient – Berechnungsverfahren

[3] Din EN ISO 9972 Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden – Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von Gebäuden - Differenzdruckverfahren

[4] Stingl, J.: Messtechnische Untersuchung des Einflusses von offenen RWA-Öffnungen in Aufzugsschächten auf die Luftdichtheit (n50/q50) bei Bestandsgebäuden. Berechnung des Einflusses der Lüftungswärmeverluste durch energetische Bilanzierung nach DIN V 18599 und Abschätzung der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen, Bachelorarbeit

Quelle: Jule Stingl

Quelle: Jule Stingl

Bild: Jule Stingl

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Lüftung mit -Beiträgen und News aus dem GEB: