Fußbodenheizungen bieten in Gewerbe- und Industriehallen einige Vorteile:

Auch wenn sich die Nutzung von Fabrik-, Lager- und Werkstatthallen unterscheidet, so haben doch alle mindestens zwei Gemeinsamkeiten: Sie verfügen über eine große Grundfläche und ein hohes Luftvolumen. Bei einer großen Raumhöhe ist es besonders wichtig, die Verteilung der gewünschten Raumtemperatur optimal und wirtschaftlich zu gestalten sowie konvektiv erzeugte Wärmepolster unter der Hallendecke zu vermeiden. Um keine Energie zu verschwenden, muss eine Hallenheizung daher nur einzelne, genau definierte Arbeitsbereiche auf höhere Temperaturen bringen. Mit einzeln verlegten Heizkreisen können Fußbodenheizungen unterschiedliche Temperaturniveaus in den verschiedenen Hallenbereichen erzielen.

Die Fußbodenheizung ermöglicht eine freie und flexible Raumgestaltung ohne störende Heizaggregate. Das Verwirbeln und Verteilen von Staub, Dämpfen und Gerüchen wie bei Luftheizern wird nicht unterstützt. Die Befestigung von Hallenaufbauten am Fußboden ist durch eine im Vorfeld zugesicherte Bohrtiefe gegeben. Eine nachträgliche Umgestaltung der Arbeitsbereiche ist somit jederzeit möglich und der uneingeschränkte Einsatz von Hallenkränen ebenfalls gewährleistet.

Was gesetzliche Vorgaben und Regelungen verlangen

Industriefußbodenheizungen für Hallen fallen unter die Vorschriften in § 18 Gesamtenergiebedarf des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) Teil 2.2 Nichtwohngebäude. Für die Berechnung der Energiebilanz sind Nichtwohngebäude in Nutzungszonen einzuteilen. Der berechnete Wert für die Anlagentechnik bezogen auf die Gebäudenettofläche darf nicht höher als 75 Prozent des Jahres-Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes sein. Hinzu kommt, dass Neubauten einen Teil des benötigten Wärme- und Kältebedarfs mit erneuerbaren Energien decken müssen (GEG § 34). Somit gilt der Auslegung der Anlagentechnik besonderes Augenmerk, um eine Überdimensionierung zu verhindern.

Industriefußbodenheizungen mit Wasser als Wärmeträger fallen unter die Vorschriften des GEG Teil 4.2 Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen. Die Anforderungen an die Einrichtungen zur Steuerung und Regelung aus dem GEG sind zu erfüllen. Bei der Temperaturregelung ist für „Raumgruppen gleicher Art und Nutzung“ eine Gruppenregelung zulässig. Das bedeutet, dass einzelne Verteiler geregelt werden, an denen mehrere Heizkreise angeschlossen sind. Der hydraulische Abgleich der einzelnen Heizkreise ist entsprechend der VOB DIN 18380 durchzuführen. Soll die Industriefußbodenheizung auch kühlen, müssen geeignete regelungstechnische Einrichtungen wie ein Taupunktfühler die Unterschreitung des Taupunkts verhindern. Dies sollte bereits bei der Regelung der Vorlauftemperatur berücksichtigt werden, ansonsten bei Gruppenregelung pro Regelzone.

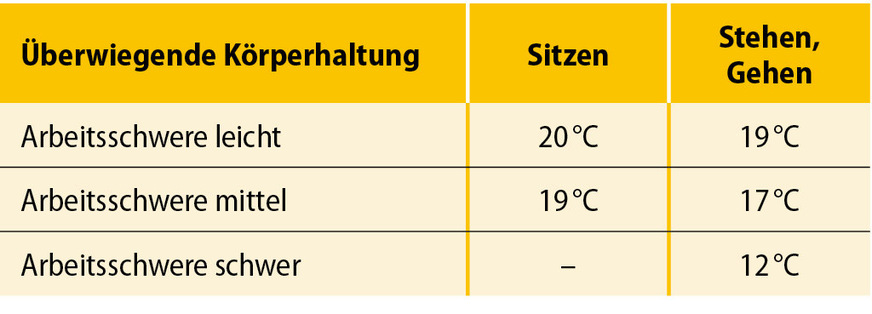

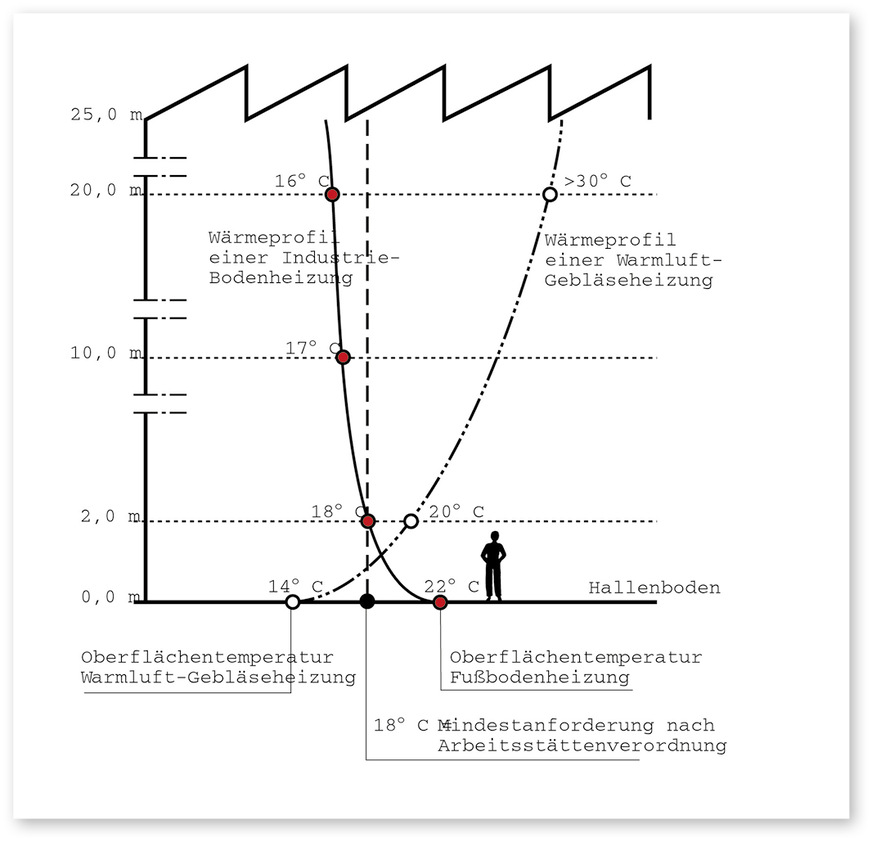

Die Arbeitsstättenverordnung legt außerdem Anforderungen an die Raumlufttemperatur fest. Demnach muss die Lufttemperatur in Arbeitsräumen in Abhängigkeit von der Arbeitsschwere und der Körperhaltung mindestens den Werten in Abb. 1 entsprechen, wobei diese Lufttemperatur während der gesamten Arbeitszeit zu gewährleisten ist. Fußböden an Arbeitsplätzen müssen so gegen Wärme und Kälte gedämmt sein, dass ein ausreichender Schutz sowohl gegen eine unzuträgliche Wärmeableitung als auch gegen eine unzuträgliche Wärmezuführung besteht. Ein ausreichender Schutz liegt in Arbeitsräumen vor, wenn die Oberflächentemperatur des Fußbodens nicht mehr als drei Grad Celsius unter oder sechs Grad Celsius über der Lufttemperatur liegt. Eine Industriefußbodenheizung erfüllt diese Anforderungen. Der geringe vertikale Temperaturunterschied ist ein eindeutiges Zeichen für hohen Komfort (Abb. 2).

Quelle: BVF

Behaglichkeit und Energieeffizienz gehen gemeinsam

Strahlungsheizungen wie Flächenheizungen bringen Wärme gleichmäßig in den Raum ein, ohne die Luft dabei zu erwärmen. Sie sorgen somit auch bei geringeren Umgebungstemperaturen für eine hohe Behaglichkeit und helfen Kosten zu sparen. Das zeigt die Studie „Zur Messung der thermischen Behaglichkeit in einer Werkhalle“ des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme.

Sie hat zur Bewertung der lokalen thermischen Behaglichkeit nach ISO 7730:2005 den vertikalen Lufttemperaturunterschied, die Temperatur der Fußbodenoberfläche und die Strahlungsasymmetrie messtechnisch erfasst und ausgewertet. Fazit: Mit einer Flächenheizung lässt sich ohne den Einsatz zusätzlicher Radiatoren oder einer Luftheizung der Komfort in einer Industriehalle stets gewährleisten. Auch unter Berücksichtigung der Nutzereinflüsse (Öffnen/Schließen von Werktoren) und damit einhergehenden Lüftungswärmeverlusten sind die Anforderungen des thermischen Raumkomforts erfüllt.

Eine Flächenheizung ist ein wirtschaftliches und energieeffizientes Wärmeverteilungssystem. Ihre Betriebskosten sind kontinuierlich planbar, eine Wartung nicht erforderlich. Die Lebensdauer der Heizungsrohre entspricht der Lebensdauer des Gebäudes. Die Wärmeabgabe erfolgt dort, wo sie benötigt wird. Durch die Nutzung von Abwärmequellen lässt sich der Einsatz von Primärenergie senken. Auch die Kombination einer Flächenheizung mit Wärmeerzeugern mit niedriger Vorlauftemperatur wie Blockheizkraftwerken oder Wärmepumpen stellt eine wirtschaftliche Möglichkeit der Raumtemperierung dar. Zumal sich Fußbodenheizungen mit einem geringen anlagentechnischen Aufwand zur Kühlung einsetzen lassen.

Worauf bei Planung und Auslegung zu achten ist

Die bei der späteren Nutzung auftretenden statischen und dynamischen Lasten, wie zum Beispiel Punktlasten von Maschinen und Regalen oder Radlasten von Fahrzeugen, bestimmen die Dimensionierung der gesamten Bodenkonstruktion. Nutzlasten sind in Gewerbe- und Industriebauten erheblich höher als im Wohnungsbau. Den Fußbodenaufbau gibt daher das Planungs- und Statikbüro objektbezogen vor.

Eine Flächenheizung kann in nahezu jeder Betonkonstruktion – egal, ob in Spann-, Stahl-, Stahlfaser-, Vakuum- oder Walzbeton – eingebaut werden. Die Heizrohre für die Fußbodenheizung werden in der Regel direkt in die lastaufnehmende Betonplatte integriert. Bei statisch richtig dimensionierten Betonplatten werden die Heizrohre und Heizleitungen durch die auftretenden Lasten nicht beansprucht.

Bei zu errichtenden Gebäuden sind Bauteile, die an die Außenluft, das Erdreich oder Gebäudeteile mit wesentlich niedrigeren Innentemperaturen grenzen, so auszuführen, dass die Anforderungen des Mindestwärmeschutzes in § 11 GEG nach den anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden. Hier ist im Besonderen die DIN 4108-2 zu beachten.

Eine Wärmedämmung der Bodenplatte ist jedoch nicht notwendig bei Industriebauten mit einer Norm-Innentemperatur unterhalb zwölf Grad Celsius sowie bei Industriebauten mit einer Norm-Innentemperatur von mehr als zwölf und weniger als 19 Grad Celsius. Grundsätzlich wirkt sich jedoch eine Bodendämmung positiv auf die Betriebskosten der Anlagentechnik aus. Darüber hinaus danken es auch die Beschäftigten in einer Produktionshalle, wenn das Raumklima konstant und angenehm ist. Die Mitarbeiter:innen werden durch das optimierte Klima seltener krank und die Zufriedenheit am Arbeitsplatz steigt (siehe auch Seite 18f in dieser Ausgabe).

Wie sich eine Bodendämmung auswirkt

Mit der vom ITG Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden erarbeiteten Studie „Genauere Berücksichtigung teilgedämmter Bodenplatten bei Hallenfußbodenheizungen in Energiebedarfsrechnungen nach DIN V 18599“ weist der Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen (BVF) auf die Vorteile der Bodendämmung insbesondere bei der Auslegung der Anlagentechnik hin. Denn die Ausführung der Wärmedämmung erdreichberührender Hallenbodenplatten kann die Wärmeverluste wesentlich beeinflussen. Im Rahmen von Energiebedarfsberechnungen nach DIN V 18599 für Hallen mit Fußbodenheizungen wirkt sich die Ausführung von Bodenplatten einschließlich deren Wärmedämmung an zwei Stellen aus: in der Wärmebilanz des Gebäudes nach Teil 2 und in der darauf aufbauenden Ermittlung gegebenenfalls zusätzlicher Verluste der Anlagentechnik (Teil 5).

Die ITG-Studie hat die bestehenden Möglichkeiten des Verfahrens nach DIN V 18599:2018-09 zur Abbildung teilgedämmter Bodenplatten sowie im Vergleich das alternative Verfahren nach DIN EN 13370 „Berechnungsverfahren der Wärmeübertragung über das Erdreich“ untersucht. Sie zeigt, dass bei der Auslegung der Heiz- und Anlagentechnik einer Halle eine genauere Ermittlung des Primärenergiebedarfs Sinn macht. Die Berechnung mittels Temperaturkorrekturfaktoren führt besonders bei mittleren und großen Bodenplatten, wie bei Lager- und Logistikhallen gängig, mit lediglich moderater oder gänzlich ohne Dämmung zu einer deutlichen Überschätzung des Primarenergiebedarfs von bis zu 30 Prozent gegenüber der exakteren Betrachtung nach DIN EN ISO 13370.

Um eine Überdimensionierung der Fußbodenheizung und des Wärmeerzeugers zu verhindern und damit eine wirtschaftliche sowie CO2-reduzierte Betriebsweise zu garantieren, empfiehlt der BVF bei mittleren und großen Bodenplatten den Primärenergiebedarf nach DIN EN ISO 13370 zu berechnen, was mit einigen marktgängigen Berechnungsprogrammen möglich ist. Nur auf diese Weise lassen sich Heizungssysteme energiearm und angesichts stetig steigender Betriebskosten auch kostensparend betreiben.

Bild: BVF-Richtlinie 8

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Heizungstechnik mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/-heizungstechnik

Projektbeispiel: Logistikzentrum heizt mit richtungsweisender Energieversorgung

Die Roth Werke, Hersteller von Energie- und Sanitärsystemen, haben bereits vor vier Jahren im hessischen Buchenau ein Logistikzentrum für Kommissionierung, Verladung und Lagerhaltung gebaut. Das Ziel: Ein Werksgebäude nach den neuesten energieeffizienten Standards der Gebäudetechnik bauen, dessen modernes Logistikkonzept den Kundenbedürfnissen optimal begegnet. Die Basis der Wärmeversorgung bilden außen aufgestellte Luft/Wasser-Wärmepumpen und ein Energiesystem, das gleichzeitig solare und geothermische Energie nutzt.

Unter der Bodenplatte der Halle befindet sich ein isoliertes Sprinklerbecken mit 700 Kubikmetern. Überschüssige solare Energie heizt das darin enthaltene Wasser auf bis zu 38 Grad Celsius. Die Energie wird für die Beheizung und Leistungssteigerung der Wärmepumpen verwendet. Die installierte Technik ist so dimensioniert, dass sie die benötigte Heizleistung der Halle sicherstellt. Lediglich um Spitzen abzufangen, wird Prozessabwärme einer benachbarten Produktionshalle über eine Nahwärmeleitung eingespeist.

Die Energie verteilt ein Flächenheiz- und Kühlsystemen. Für die rund 4.800 Quadratmeter große Industrieflächenheizung hat der Hersteller 32.000 Meter Systemrohr mit 20 Millimeter Dicke in einem Abstand von 15 Zentimetern verlegt. Die Bodenplatte besteht aus 25 Zentimeter Beton. Die Gesamtfläche mit zwölf Heizzonen und je 19 Heizkreisen ermöglicht je nach Bedarf unterschiedliche Temperaturniveaus in den Hallenbereichen.

Bild: BVF