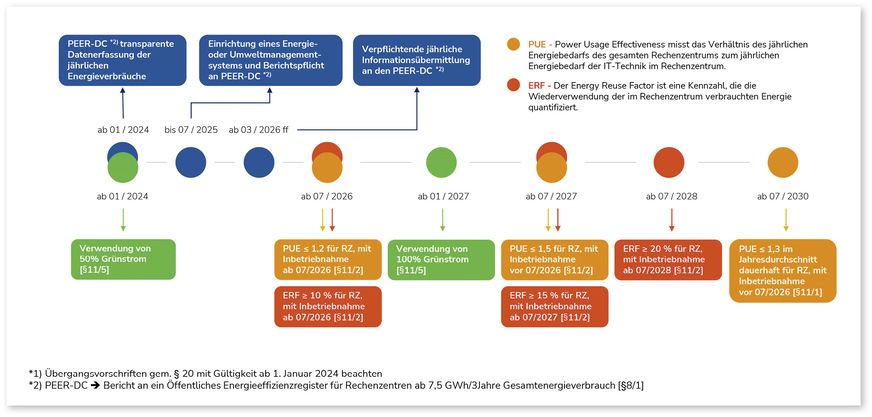

In Deutschland nehmen jedes Jahr 200 neue Rechenzentren ihren Betrieb auf. Ab Juli 2026 werden diejenigen mit mehr als 300 Kilowatt Nennanschlussleistung nicht umhinkommen, planungsrelevante Maßnahmen zur Abwärmenutzung einzuführen. Das schreibt das neue Energieeffizienzgesetz vor. Rechenzentren müssen künftig Abwärme so weit wie möglich vermeiden und die entstehende Abwärme wo möglich wiederverwenden. Dies erfordert innovative Lösungen und Konzepte zur Energieeffizienz und Abwärmenutzung, die in der Konzeptphase der Rechenzentren berücksichtigt werden müssen. Betreiber müssen zudem ab 2024 die Hälfte ihres Stromverbrauchs bilanziell mit Ökostrom decken, ab 2027 sogar vollständig.

Das Gesetz hat der Bundestag am 21. September 2023 verabschiedet, der Bundesrat hat ihm einen Monat später zugestimmt. Es schafft zweifellos neue Perspektiven, denn es rückt Rechenzentren und ihren Energieverbrauch in den Fokus des öffentlichen Interesses und hat das Potenzial, die Branche zu revolutionieren, denn es hält sowohl Wärmeabnehmer als auch Wärmelieferanten dazu an, wegweisende Lösungen und Konzepte zu kreieren. Mit einem stufenweisen Anstieg der Energierückgewinnungsfaktoren, der bei zehn Prozent im Jahr 2026 beginnt und sich bis 2028 auf 20 Prozent erhöht, fordert es sowohl technologische Durchbrüche als auch Investitionen in Forschung und Entwicklung. Aber es stellt die Branche ebenso vor eine Vielzahl an Herausforderungen.

Welche Herausforderungen das Gesetz mit sich bringt

Die größte Herausforderung dürfte das Fehlen adäquater Infrastrukturen sein: Betreiber von Rechenzentren können zwar einplanen, Abwärme an ihren Grundstücksgrenzen bereitzustellen, es mangelt jedoch an effizienten Netzwerken, die die Wärme zur weiteren Nutzung transportieren könnten. Lokale Regelungen lassen die Situation noch kritischer erscheinen. So fordert beispielsweise die Stadt Frankfurt von Rechenzentren eine hundertprozentige Abwärmenutzung. Die Frage ist jedoch, wie sich diese Forderung erfüllen lässt, wenn die Infrastruktur für den Wärmetransport fehlt?

Hinzu kommt ein weiteres Problem: das Temperaturniveau der von den Rechenzentren erzeugten Abwärme. Temperaturen von 26 bis 28 Grad Celsius sind für herkömmliche Heizsysteme oft zu niedrig und erfordern spezielle Wärmepumpentechnologien, die nicht nur technisch anspruchsvoll, sondern auch kostenintensiv sind. In einem optimalen Szenario steht das Rechenzentrum in einem Gewerbegebiet in der Nähe von Einrichtungen wie Gewächshäusern oder Schwimmbädern. Solche Standorte könnten optimal von der Abwärmenutzung profitieren. Sie stellen jedoch eher die Ausnahme als die Regel dar.

Andere Länder sind bereits weiter

Deutschland befindet sich erst in den Anfängen, das enorme Potenzial der Abwärme aus Rechenzentren auszuschöpfen. Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass andere europäische Länder bereits beeindruckende Fortschritte dabei gemacht haben, zum Beispiel Schweden. Dort wurden schon Projekte umgesetzt, bei denen Rechenzentren ihre Abwärme direkt in die städtische Heizungsinfrastruktur einspeisen. In der Hauptstadt Stockholm gibt es ein Projekt namens „Open District Heating“,

bei dem Technologieunternehmen und Rechenzentren ihre Abwärme an die städtischen Heiznetze verkaufen können. Das eröffnet den Unternehmen nicht nur eine zusätzliche Einnahmequelle, sondern hilft der Stadt, ihre CO2-Emissionen erheblich zu reduzieren.

Finnland, bekannt für seine kalten Winter und seine Abhängigkeit von Fernwärme, hat ebenfalls die Vorteile der Integration von Rechenzentren in seine Energiepläne erkannt. In der Stadt Espoo wird beispielsweise die Abwärme eines lokalen Rechenzentrums genutzt, um Wasser für das städtische Heiznetz zu erwärmen, wodurch Tausende von Haushalten mit Wärme versorgt werden können.

Es braucht mehr Zusammenarbeit mit Energieversorgern und Kommunen

Das Energieeffizienzgesetz kann nur so gut sein wie seine Umsetzung vor Ort funktioniert. Energieversorger und Kommunen spielen eine entscheidende Rolle, wenn es um die effektive Einführung des Gesetzes geht. Sie stehen vor der Herausforderung, die notwendige Infrastruktur zu schaffen, um die von den Rechenzentren erzeugte Abwärme optimal nutzen zu können. Es ist nötig, koordiniert eine robuste Infrastruktur zu entwickeln, bei der sowohl die Energieerzeuger als auch die Energieverbraucher in einem harmonischen Einklang agieren können. Es ist offensichtlich, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren erforderlich ist, um die vollen Vorteile des Gesetzes auszuschöpfen und das Potenzial der Abwärmenutzung vollständig zu realisieren.

Erfahrungsgemäß dauert es aber oft sehr lang, bis aus umfassenden Planungen nutzbare Infrastrukturen entstanden sind. Dies zwingt Rechenzentrumsbetreiber dazu, proaktiv zu agieren und Alternativen in Betracht zu ziehen. Das kann bedeuten, dass sie sich für eine autarke Lösung entscheiden, bei der sie eigene Systeme zur Abwärmenutzung einbauen. Eine solche Insellösung könnte beispielsweise der Einsatz der Abwärme für Heizzwecke innerhalb des eigenen Gebäudes oder in direkter Nachbarschaft sein. Eine andere Strategie wäre, den Standort des Rechenzentrums so zu wählen, dass er sich in der Nähe bereits existierender Wärmenetze oder potenzieller Wärmeabnehmer befindet. In der Konzeptphase müssen Betreiber und Planer daher weit über die herkömmlichen Anforderungen hinausdenken. Neben der Sicherstellung einer zuverlässigen Energieversorgung gilt es künftig, das Augenmerk auch auf die effiziente Abführung der Abwärme zu legen.

Rechenzentren wandeln sich zu Energiezentralen

Zudem wird sich durch das neue Gesetz die Rolle der Rechenzentren maßgeblich verändern, sodass die Betreiber neue Aufgaben übernehmen müssen. Rechenzentren werden sich von reinen Datenverarbeitungszentren hin zu potenziellen Energiezentralen wandeln, die sowohl Daten als auch Wärme liefern können. Diese Entwicklung eröffnet den Betreibern neue Geschäftsmodelle und Einnahmequellen durch den Verkauf oder die Weitergabe der von ihnen produzierten Abwärme an städtische Wärmenetze oder private Unternehmen.

Doch um die neuen Einnahmequellen erschließen zu können, bedarf es einer sorgfältigen Planung und Strategieentwicklung. Wer ist für die Abwärme zuständig? Zu welchem Preis wird sie verkauft? Wie wird sie effektiv an Abnehmer geliefert? Diese und andere Fragen betreffen nicht nur technische und ökologische Überlegungen, sondern auch – und vielleicht vor allem – wirtschaftliche. Es ist unerlässlich, dass klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten definiert werden, um sicherzustellen, dass diese neuen Geschäftsmodelle nicht nur umweltfreundlich, sondern auch finanziell tragfähig sind.

Bild: Prior1