Mit der Infrarot-(IR-)Kamera aufgenommene Wärmebilder, auch Thermogramme genannt, können Wärmebrücken im Sockelbereich einer Hausfassade, in Heizkörperchuetnischen, an Rollladenkästen, im Dachbereich oder potenzielle Schimmelstellen an Fensterlaibungen, Fensterstürzen oder in Raumecken aufdecken. Die Einsatzmöglichkeiten der Thermografie sind sehr vielseitig. Doch „rote“ oder „blaue“ Bereiche auf dem Kamera-Display müssen nicht immer „schlecht“ sein. Deshalb setzt jeder Einsatzbereich spezialisiertes Wissen voraus. Aufgrund der komplexen Zusammenhänge spielen gleich mehrere Faktoren eine Rolle, wenn Objekte thermografisch korrekt erfasst werden sollen: die Randbedingungen, die Kamera, das Messpersonal, das jeweilige Messobjekt, die Aufnahme sowie die Auswertung und Interpretation der Thermogramme.

Randbedingungen müssen stimmen

Zu den Grundvoraussetzungen für korrekte bauthermografische Aufnahmen zählt bei der passiven Thermografie (siehe Glossar) eine Temperaturdifferenz zwischen innen und außen von etwa 15 Kelvin – und das über einen Zeitraum von zwölf bis 24 Stunden. Der Messzeitpunkt sollte so gewählt werden, dass eine vorhergegangene Sonneneinstrahlung auf das Messobjekt das Messergebnis nicht beeinflussen kann. Bauthermografische Untersuchungen sollten deshalb am besten in den Wintermonaten November bis März in den frühen Morgenstunden durchgeführt werden. Diese Zeit ist optimal, da noch keine störende Sonneneinwirkung das Messergebnis verfälschen, respektive sich die Fassade über Nacht abkühlen kann.

Eine dichte Wolkendecke verhindert einen zu starken Kontrast zwischen dem Messobjekt und dem eiskalten Nachthimmel sowie ein Auskühlen von Oberflächen, die umso stärker auskühlen, je mehr sie dem Himmel zugeneigt sind. Abgeschirmte Bereiche wie Balkon- und Dachüberstände oder Fensterlaibungen kühlen vergleichsweise weniger aus und werden dadurch wärmer dargestellt, was zu Fehlinterpretationen führen kann, weil dort vermeintliche Wärmeverluste vermutet werden.

Die Messung sollte ferner nicht durch Umwelteinflüsse wie Nebel, Niederschlag oder Wind beeinträchtigt werden. Bei Wind kühlt sich die Objektoberfläche stark ab, Nebel, stärkerer Regen oder Schneefall senken den Transmissionsfaktor der Luft, weshalb die am Kameradisplay angezeigte Temperatur nicht der tatsächlichen Oberflächentemperatur des Messobjekts entspricht. Sollten die Messaufgabe, Termine oder andere Umstände es erfordern, von obigen Regeln abzuweichen, muss dies bei der Auswertung berücksichtigt und dokumentiert werden.

Besondere Bauweisen des Objekts – etwa hinterlüftete Wand- oder Dachkonstruktionen –, eine Fassadenbegrünung oder eine enge Straßenflucht können korrekte Messungen erschweren oder gänzlich vereiteln. In solchen Fällen sollte man Außen- durch Innenaufnahmen ergänzen oder gegenüberliegende Gebäude als erhöhten Aufnahmestandpunkt nutzen. Alle Räume des Gebäudes sollten je nach Bauart über mehrere Stunden gleichmäßig beheizt werden, um möglichst homogene Messbedingungen zu schaffen.

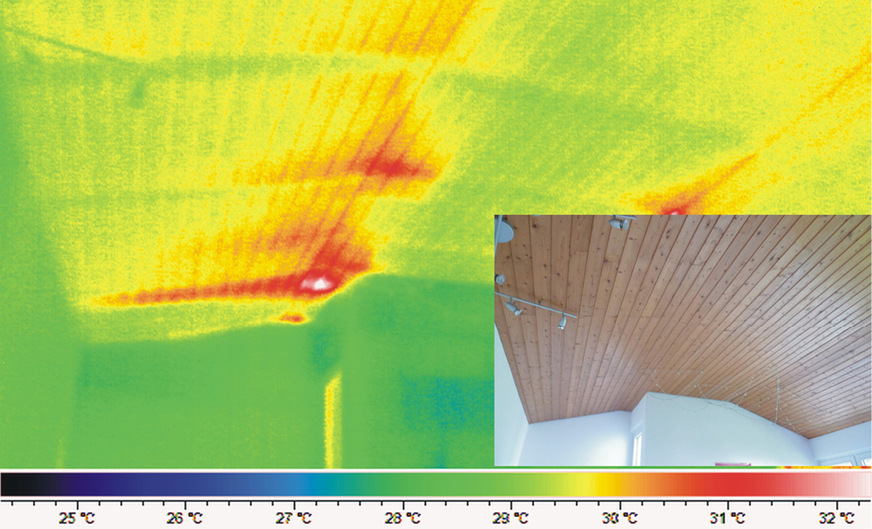

Bild: Dr. Georg Dittié

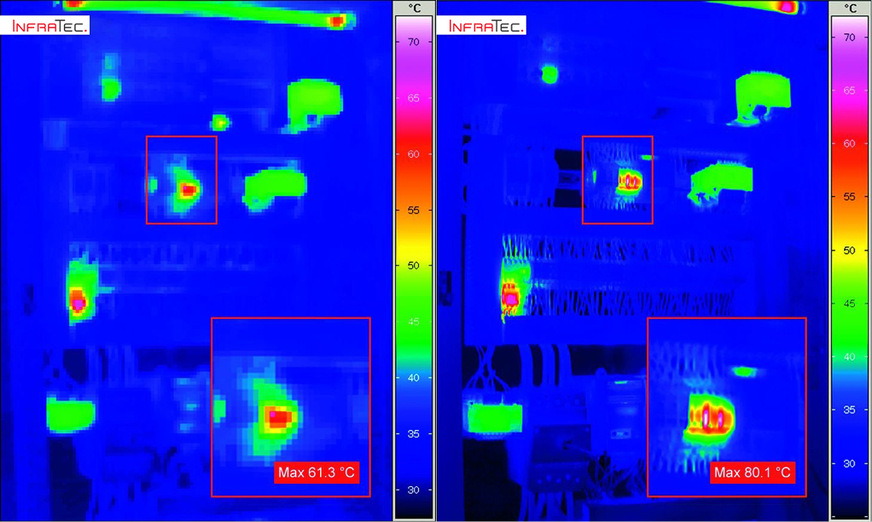

Bild: Infratec

Keine guten Bilder ohne passende Kamera

Thermografiekameras sollten für Gebäudeanalysen geeignet sein, das heißt über einen Temperaturmessbereich zwischen -20 und 100 Grad Celsius sowie einen Spektralbereich von acht bis 14 Mikrometer verfügen (siehe GEB 10/2017: Looking for Trouble).

Der Detektor sollte eine IR-Bildauflösung von mindestens 320 × 240 oder besser 640 × 480 Messpunkten oder mehr haben. Die thermische Auflösung (NETD) sollte mindestens 0,06 Kelvin (bei 30 Grad Celsius) betragen, bei einer Messgenauigkeit von +/– 2 Prozent. Präzisere Messergebnisse ermöglichen Kameras mit einem NETD-Wert von 0,03 Kelvin und weniger.

Auch die geometrische Auflösung (IFOV) entscheidet über die Bildqualität und Messgenauigkeit. Sie ist abhängig vom Kameraobjektiv, definiert die kleinstmögliche „Messfleckgröße“ und sollte 3,3 Milliradiant und weniger betragen (siehe Glossar). Zu den Einstellmöglichkeiten einer IR-Kamera sollten mindestens eine Eingabe des materialspezifischen Wärmeabstrahl-Kennwerts (Emissionsgrad) und der reflektierten Temperatur gehören.

Über die Qualität der Thermogramme entscheidet nicht nur die Kamera, sondern auch, wer sie bedient. Über die technische Bedienung hinaus muss die Bedienperson potenzielle Fehlerquellen und Grenzen der Thermografie kennen sowie Messergebnisse korrekt interpretieren können. Das setzt Kenntnisse aus Bauphysik, Materialkunde und Optik bei bei der Aufnahme als auch bei der Auswertung voraus. Personen, die Messungen und Auswertungen selbstständig und im Auftrag eines Kunden durchführen, müssen zudem nach DIN EN ISO 9712 in den Stufen 2 oder 3 zertifiziert sein. Weitere Informationen dazu finden Sie z. B. unter www.vath.de, Suche: Zertifizierung.

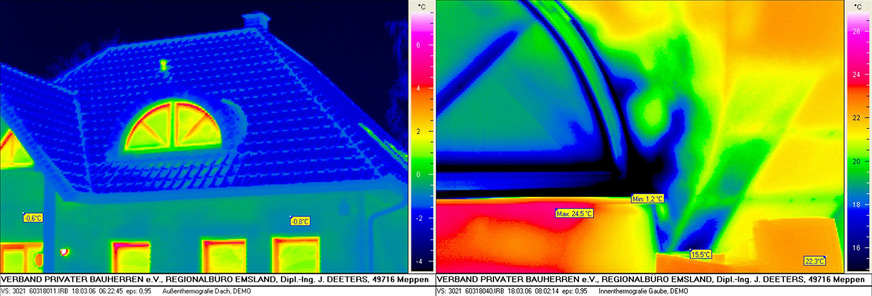

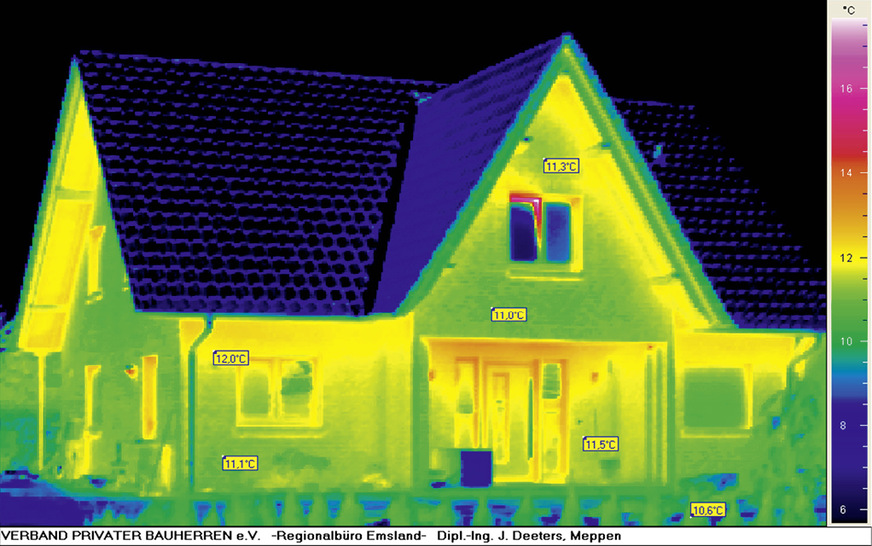

Bild: Verband Privater Bauherren, Regionalbüro Emsland, Deeters

Über Messobjekt informieren

Vor der Aufnahme sollte man möglichst viele Informationen über das Messobjekt in Erfahrung bringen. Kenntnisse etwa über die verwendeten Materialien und den konstruktiven Aufbau unterstützen eine korrekte Deutung thermischer Auffälligkeiten. Auch möglichen Fehlerquellen wie Auswertungs-, Interpretations- oder Messfehlern, kann man durch eine genaue Kenntnis des konstruktiven Objektaufbaus und baulicher Besonderheiten vorbeugen. Verfügt ein Gebäude etwa über eine Vorhangfassade, ein mehrschaliges Mauerwerk oder einen hinterlüfteten Dachaufbau, sind von außen keine thermografischen Analysen möglich, weil die Hinterlüftung mit Kaltluft einen konstanten Wärmetransport nach außen unterbindet.

Auch Informationen über die Gebäudeausrichtung, die Hauptwindrichtung, die umgebende Bebauung oder das Nutzungsprofil können bei der Bewertung und Interpretation nützlich sein. Es ist deshalb sehr hilfreich, wenn der Eigentümer/Mieter oder Planer für Fragen zur Verfügung steht und aktuelle Baubeschreibungen, Bestandsgrundrisse und Detailpläne eingesehen und für eine Verwendung im Thermografie-Bericht kopiert werden können. Dann lassen sich die das Messergebnis beeinflussenden Faktoren des Messobjekts besser einschätzen und bei der Auswertung und Interpretation berücksichtigen. Luftundichtigkeiten im Gebäude können am besten mit einer kombinierten Differenzdruck-(Blower-Door-) und Thermografie-Messung lokalisiert und dokumentiert werden (siehe GEB 04/2017: Starkes Team).

Scharfe Aufnahmen vermeiden Messfehler

Thermische Schwachstellen werden in der Regel nur durch eine Kombination aus Außen- und Innenthermografie zweifelsfrei sichtbar. Während Außenaufnahmen eher eine erste Orientierung und Einschätzung ermöglichen, lassen sich viele bauphysikalische Probleme nur durch eine Innenthermografie aufdecken. Zu den wichtigsten, nicht korrigierbaren Faktoren bei der Aufnahme zählen der richtige Bildausschnitt und Objektabstand: Die Aufnahmeposition sollte so gewählt werden, dass eventuelle Reflexionen der Umgebungsstrahlung vermieden werden. Das Messobjekt und eventuell interessante umgebende Details sollten gut sichtbar und nicht verdeckt sein.

Bei der Temperaturmessung kleiner Objekte oder Details sollte man darauf achten, dass der oben genannte „Messfleck“ eines einzelnen Detektors der IR-Kamera vom Messobjekt vollständig ausgefüllt ist. Ansonsten ist keine korrekte Temperaturmessung möglich. Da die Messfleckgröße von der Entfernung zum Objekt und der Optik abhängt, muss gegebenenfalls der Objektabstand verringert oder ein Teleobjektiv gewählt werden.

Ganz wichtig und nachträglich ebenfalls nicht korrigierbar ist eine korrekte Fokussierung. Auf unscharfen Wärmebildern erkennt man Messobjekte oder Problemstellen schlechter und man macht zwangsläufig Messfehler, die umso gravierender ausfallen, je kleiner das Messobjekt ist. Bei einfachen IR-Kameras ohne Fokussierung bleibt nur die Option, den Aufnahmeabstand zu verändern – sofern das möglich ist. Alle weiteren Parameter, wie die Einstellung des Emissionsgrads, der reflektierten Temperatur, des Temperaturmessbereichs oder des Temperaturintervalls (Level und Span), lassen sich auch nachträglich korrigieren.

Zu jeder Thermografie-Aufnahme sollte man mit der integrierten Tageslicht-Kamera oder mit einer separaten Digitalkamera ein Tageslichtfoto anfertigen. Damit lassen sich bei der Thermogramm-Auswertung lokalisierte Schwachstellen und Leckagen einfacher zuordnen und interpretieren.

Bild: Infratec

Wärmebilder korrekt auswerten

Schon während der Aufnahme und Messung sollten Thermogramme in der Bildvorschau betrachtet werden, um einen ersten Eindruck vom Messobjekt zu erhalten oder Messwerte auf Plausibilität und Vollständigkeit zu prüfen. Zu den geräteabhängigen Vor-Ort-Auswertefunktionen zählen unter anderem die Anzeige der Temperaturskalierung, die Position und der Wert der Min-/Max-Temperatur, die Temperatur an der aktuellen Cursor-Position, an mehreren, individuell definierten Punkten oder Bereichen und eine Isothermendarstellung.

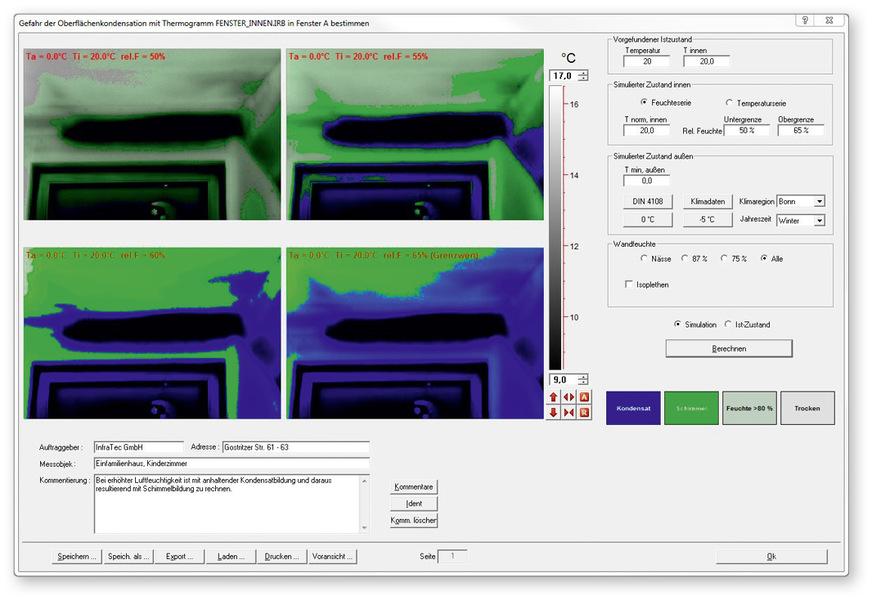

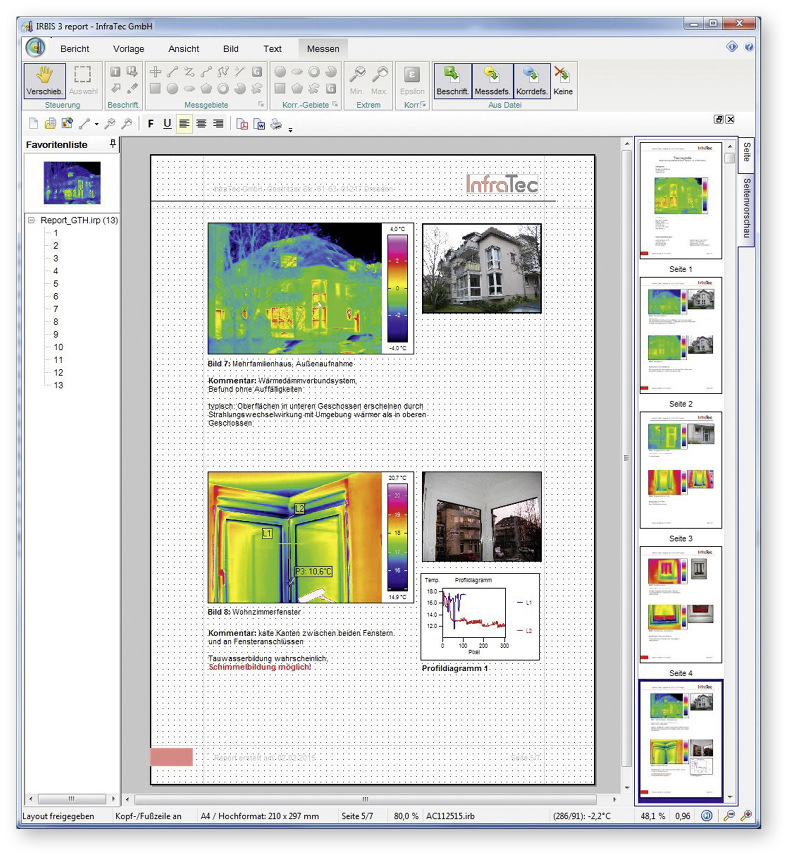

Die eigentliche Auswertung mithilfe des zum Lieferumfang gehörenden Auswerteprogramms oder einer optionalen, speziell für die Gebäudeanalyse konzipierten Software erfolgt in der Regel im Büro. Eine gute Software kann Thermogramme analysieren, optimieren und organisieren, Digitalfotos gegenüberstellen beziehungsweise mit diesen überlagern und zu einem nachvollziehbaren Thermografie-Bericht zusammenstellen.

Zu den wichtigsten Parametereinstellungen gehört ein passender Temperatur-Messbereich, der der im Thermogramm erfassten IR-Strahlungsmenge entspricht. Wird er zu niedrig gewählt, wirkt das Bild „überbelichtet“, umgekehrt erscheint es „unterbelichtet“. Ein optimales Ergebnis erhält man mit einem möglichst kleinem Temperaturmessbereich, der allerdings auch die niedrigsten beziehungsweise höchsten Temperaturen im Thermogramm abdecken sollte.

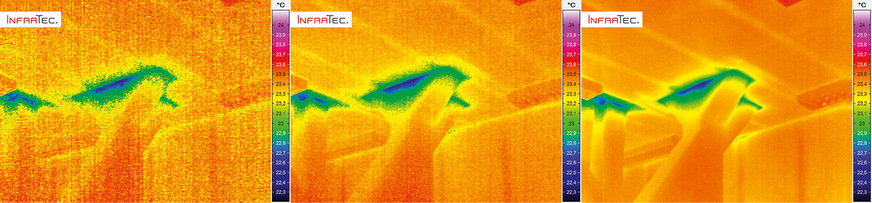

Eine Feinjustierung von Kontrast und Helligkeit im Wärmebild ermöglicht die Einstellung des Temperaturintervalls (Level und Span). Während im Automatikmodus die kälteste und wärmste Temperatur im Thermogramm als untere und obere Grenze des Temperaturintervalls gewählt wird, lassen sich im manuellen Modus die in der Palette verfügbaren Falschfarben gezielt auf die Temperaturen des Objekts verteilen. Das verbessert den Kontrast und zeigt Problemstellen deutlicher.

Auch die Wahl der Farbpalette kann die Bildaussage und Sichtbarkeit von Problemstellen verbessern. Häufig verwendet werden die Eisen-, Regenbogen- und Graupalette. Die Eisenpalette ist sehr intuitiv und auch für Laien verständlich. Kontrastreicher ist die Regenbogenpalette, die bei vielen unterschiedlichen Oberflächen und Temperaturen aber etwas unruhig wirkt. Mit der Graupalette lassen sich geometrische Details besser erkennen, Farbunterschiede aber weniger.

Zu den vielen Auswertefunktionen der Software gehören beispielsweise sogenannte ROIs (Regions of Interest). Das sind im Thermogramm mithilfe von Flächen, Linien oder Punkten definierte Messbereiche, die in Form von Messreihen und Diagrammen ausgewertet werden können. 2D- oder 3D-Profildiagramme geben dabei den Temperaturverlauf entlang einer Linie oder einer Fläche an, Histogramme zeigen die Häufigkeitsverteilung von Temperaturwerten.

Sind bauphysikalische Kenngrößen, Material- und Klimadaten bekannt, können Kondensationspunkte und damit schimmelgefährdete Stellen lokalisiert werden. Besonders wichtige Bereiche im Thermogramm lassen sich mit Hinweispfeilen oder anderen Markierungen hervorheben und beschriften. Ferner können Diagramme, Tabellen und Thermogramme mit individuellen Kommentaren versehen werden, die man auch in einer Textbibliothek ablegen kann. Unter Verwendung all dieser Funktionen lassen sich ausführliche Thermografie-Berichte zusammenstellen und als DOC- oder PDF-Datei exportieren.

Bild: Verband Privater Bauherren, Regionalbüro Emsland, Deeters

Bild: Infratec

Aufnahmen richtig interpretieren

Die Interpretation von Thermogrammen ist wohl der heikelste Teil der Bauthermografie, da sie viel Erfahrung und Wissen sowie eine Verknüpfung des Know-hows aller oben genannten Disziplinen erfordert.

Thermogramme liefern nur jeweils eine Momentaufnahme der Oberflächentemperaturverteilung eines Gebäudes, die von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren beeinflusst wird. So kann sich das Thermogramm einer scheinbar schlecht gedämmten Außenfassade bei näherer Betrachtung der äußeren Umstände schnell als eine Momentaufnahme einer von der Sonne aufgeheizten Südfassade erweisen und rote Bereiche nur ihr Abstrahlverhalten wiedergeben. Ebenso können dunkelblaue Fensteröffnungen in den Obergeschossen nicht etwa auf gut gedämmte Fenster hinweisen, sondern lediglich die Reflexion des kalten Nachthimmels im Glas der Fenster wiedergeben.

Deshalb müssen für die Interpretation alle verfügbaren Informationen wie Baupläne und Baubeschreibungen, Digitalfotos, aber auch zur Gebäudeausrichtung, Hauptwindrichtung und Sonneneinstrahlung sowie zur umgebenden Bebauung oder zum Nutzungsprofil berücksichtigt werden. In kniffeligen Fällen ist nicht selten ein nahezu „kriminalistischer“ Spürsinn erforderlich. Selbst Profis können danebenliegen, wenn sie nicht alle relevanten Eckdaten kennen oder nicht ausreichend beachten. Erst nach einer gründlichen Analyse aller Messergebnisse, der bauphysikalischen Verhältnisse und der Gebäudekonstruktion sollten Vorschläge zur Problembeseitigung gemacht und für das jeweilige Gebäude sinnvolle Maßnahmen beschlossen werden.

Fazit: Ohne Expertenwissen keine Thermografie

Das anhand der Farb-/Temperaturskala auch für Laien scheinbar leicht zu lesende Wärmebild kann schnell zu Fehlschlüssen verleiten. So kann ein auf dem Kameradisplay angezeigtes Temperaturgefälle vordergründig auf eine ungenügende Wärmedämmung hindeuten. In Wirklichkeit kann es aber andere Gründe haben – beispielsweise Feuchte, eine undichte Gebäudehülle oder eine thermische Reflexion.

Temperaturunterschiede im Wärmebild korrekt zu interpretieren setzt deshalb zwingend Erfahrung, Fachwissen und fundierte Thermografie-Kenntnisse voraus, die man sich am besten mithilfe von Fachliteratur und mehrtägiger Schulungen aneignen sollte (siehe GEB 09/2018: Mehr sehen lernen). Andernfalls sind Thermogramme nur bunte Bilder und damit wertlos.

Informationen

Bundesverband für angewandte Thermografie: www.vath.de

Österreichische Gesellschaft für Thermografie: www.thermografie.co.at

Thermografie und Blower-Door Verband Schweiz: www.thech.ch

Thermografie-Fachwissen von Dr. Dittié: www.thermografie.de

Regelwerke, Literatur und Quellen

Buchgeister, C.: Das Geheimnis eines guten Wärmebildes, ITC Technical Publication 63, Frankfurt, 2016

DIN EN 13187: Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden – Nachweis von Wärmebrücken in Gebäudehüllen – Infrarot-Verfahren, Beuth, Berlin, Mai 1999

DIN EN ISO 9712: Zerstörungsfreie Prüfung - Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstörungsfreien Prüfung, Beuth, Berlin, September 2022

Fouad, N.A./Richter T.: Leitfaden Thermografie im Bauwesen, Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, 2012

VATh (Hrsg.): VATh-Richtlinie Bauthermografie, Bundesverband für Angewandte Thermografie e.V., Nürnberg, 2016, Download: www.vath.de, Suche: VATH-Richtlinien

Wagner, H.: Thermografie – Sicher einsetzen bei der Energieberatung, Bauüberwachung und Schadensanalyse, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln 2011

Schulungsanbieter (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

www.fluke.de, www.infratec.de, www.irpod.net, www.irtraining.eu, www.messbar.de, www.pce-instruments.de, www.testo.de, www.trotec.de, www.de.tuv.com, www.vds.de

Bild: Infratec

Praxistipps Bauthermografie

Thermografie-Glossar

Aktive/passive Thermografie: Während die herkömmliche passive Thermografie Wärmeströme aufgrund eines natürlich vorhandenen Temperaturgefälles thermografisch nutzt (im Winter vom beheizten Innenraum zum kalten Außenraum), wird bei der aktiven Thermografie das Objekt vorher „aktiv“ thermisch beispielsweise durch Sonnenstrahlung oder elektrische Heizlüfter angeregt und entweder die Erwärmungs- oder die Abkühlungsphasen thermografisch ausgewertet. Damit lassen sich zum Beispiel hinter dem Putz verborgene Wandstrukturen sichtbar machen oder eine Wärmedämmung überprüfen (siehe GEB 01/2021: Gebäudebauteile zerstörungsfrei prüfen).

Geometrische Auflösung: …auch IFOV (Instantaneous Field of View). Sie hängt vom Kameraobjektiv ab und definiert die kleinstmögliche „Messfleckgröße“. Das ist jene Fläche auf dem Messobjekt, die aus einem Meter Entfernung einer einzelnen Detektorzelle in einem Wärmebild zugeordnet werden kann. Multipliziert man den IFOV-Wert mit der Objektentfernung und einem Korrekturwert für die verwendete Optik, erhält man in Millimetern die Messfleckgröße. Sie entscheidet bei kleinen Objektstrukturen beziehungsweise großen Entfernungen darüber, ob genau gemessen werden kann.

Thermische Auflösung: … auch NETD (Noise Equivalent Temperature Difference), teilweise auch thermische Empfindlichkeit genannt. Sie gibt die kleinste Temperaturdifferenz an, die vom Detektor erfasst werden kann und liegt bei Mittelklasse-Kameras zwischen 0,06 und 0,03 Kelvin bei 30 Grad Celsius. Bei Profigeräten liegt sie unter 0,03 Kelvin. Je kleiner dieser Wert ist, desto geringer ist die Gefahr des die Bildqualität beeinträchtigenden „Bildrauschens“.

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier -Thermografie mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

www.geb-info.de/thermografie