Wird bei der Planung eines Gebäudes oder einer Dachsanierung eine PV-Anlage mitgedacht, so kann sie später schneller und kostengünstiger nachgerüstet und optimal ausgelegt werden, so die Idee. Das senkt die Hürde für die spätere Installation und verbessert die Wirtschaftlichkeit.

Wie genau PV-ready-Bauen aussehen soll, dazu macht das rheinland-pfälzische Gesetz kaum Vorgaben. „Bei Gebäuden, die eine Dachfläche von mindestens 50 m² aufweisen, ist bei der Errichtung die Tragkonstruktion oder bei der grundlegenden Dachsanierung die Lastreserve so zu bemessen, dass auf allen Dachflächen Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung aus solarer Strahlungsenergie errichtet werden können“, heißt es in § 4a. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) begrüßt diese Regelung. „Da weitere Aspekte sehr von der individuellen Auslegung der PV-Anlage abhängen, ist der Fokus bei den gesetzlichen Anforderungen aus unserer Sicht so ausreichend“, sagt Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig. Wie weit sie mit ihren Vorbereitungen für eine spätere Installation gehen wollen, können Eigentümer gemeinsam mit Energieberatern und Planern in Rheinland-Pfalz damit weitgehend selbst entscheiden.

Für zusätzliche Lasten gerüstet

Ein wichtiger Aspekt ist dabei die im Gesetz genannte Lastreserve. „Je nachdem, welcher Modultyp verwendet wird, wiegt ein Solarmodul zwischen neun und 13 Kilogramm je Quadratmeter. Hinzu kommt Montagematerial und bei Flachdächern gegebenenfalls die Ballastierung“, zählt der BSW-Hauptgeschäftsführer auf. Die Berliner Stadtwerke empfehlen, in ihrem Merkblatt PV-ready bei hohen Gebäuden für Standard-Unterkonstruktionen eine Lastreserve von mindestens 35 Kilogramm pro Quadratmeter vorzusehen.

Das ist jedoch nur ein ganz grober Richtwert. Denn außer dem Gewicht spielen die Belegung und die Dachkonstruktion eine Rolle. Und neben dem Eigengewicht müssen mögliche Druck- und Sogkräfte durch Wind und Schnee betrachtet werden. „Wie groß die Last-

reserve bei einem Gebäudedach ausfallen muss, damit dieses irgendwann auch eine PV-Anlage tragen kann, lässt sich nicht pauschal beziffern“, lautet das Fazit von Gerhard Stryi-Hipp vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Er verweist zugleich auf künftige Entwicklungen, die sich nicht vorhersehen lassen: „Es könnte durchaus sein, dass die Hersteller künftig verstärkt leichtere Module entwickeln. Ein Statiker muss deshalb zum Zeitpunkt der Installation die statische Belastbarkeit prüfen.“

Im Neubau ist eine PV-ready-Tragkonstruktion dennoch kein Problem, so Joachim Rind, Präsident der Architektenkammer Rheinland-Pfalz: „Dachlasten für Neubauten sind heute mit einer 1,7-fachen Sicherheit berechnet, so dass jedes Dach eine PV-Anlage tragen kann.“ Schwieriger gestaltet sich die vorausschauende Planung bei einer Dachsanierung. Wenn feststeht, dass in den kommenden Jahren eine Solaranlage aufs Dach soll, ist es auf jeden Fall sinnvoll, vor der Dachsanierung eine Statik-Berechnung vornehmen zu lassen und mit der Sanierung gleich eine entsprechende Lastreserve einzubauen. Das Aufdoppeln zusätzliche Holzbohlen ist problemlos und ohne nennenswerte Mehrkosten vor dem Dämmen der Sparrenfelder und dem Verlegen der neuen Ziegel durchführbar.

Dachfläche ohne Störelemente und Verschattungen

Wer neu baut, hat die Chance, die Solaranlage mitzudenken und das Dach so zu planen, dass der Ertrag einer künftigen PV-Anlage möglichst hoch ausfällt. Unbeschattete Dächer mit Ost- bis Westausrichtung und einem Neigungswinkel von 30 bis 35 Grad bieten dafür gute Voraussetzungen. Diesen Aspekt haben viele Planer und Bauherren im Blick.

Die Gliederung der Dachfläche hingegen wird eher mal vernachlässigt. Dabei ist sie aus Sicht der Experten ein zentraler Punkt. „Bei Schrägdächern sind vor allem Dachfenster, Gauben und Entlüftungen dafür verantwortlich, dass Modulfelder gestückelt werden müssen. In diesen Fällen erhöhen sich die Montagekosten und die PV-Anlagen können häufig nicht in den gewünschten Größen installiert werden“, erklärt Körnig. „Dasselbe gilt für Flachdächer bezüglich Lichtbändern, Rauch-Wärme-Abzugsanlagen, Sekuranten, Attika, Blitz-

schutzanlagen und ähnlichem.“ Sowohl das Durchbrechen der homogenen Dachfläche als auch mögliche Verschattungen lassen sich vermeiden, indem Störelemente und technische Anlagen möglichst auf der Nordseite angeordnet werden. Das Ziel: Möglichst große zusammenhängende Solarinstallationsflächen.

Eine derartige Planung ist oft eine Gradwanderung. „Man kann im Neubau nicht alles der Photovoltaik unterordnen“, sagt Stefan Hartmann, Solarexperte bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Aber man könnte Kompromisse finden. Er nennt ein Beispiel: „Wenn es im Dachgeschoss Wohnräume gibt, brauchen die Tageslicht. Dachfenster sind also zwingend erforderlich. Aber sie können beispielsweise mit so viel Abstand vom Dachrand positioniert werden, dass später noch eine Reihe von Modulen daneben passt.“ Ähnlich lässt sich mit den Ausstiegsfenstern für Installateure, Schornsteinfeger und andere Gewerke verfahren.

Nicht nur im Neubau, auch bei Sanierungen können Gauben und Dachfenster passend platziert werden. Und manch ein Schornstein kann zurückbebaut werden, weil im Heizraum vielleicht gar kein Kessel mehr, sondern eine Wärmepumpe steht. „Dann ist auf dem Dach ein Aufbau weniger im Weg, und man kann den Kaminzug im Gebäude zur Leitungsführung der PV-Anlage nutzen“, schlägt Hartmann vor.

Bei der Eindeckung gibt es übrigens kaum Einschränkungen zu beachten, sagt Gerhard Stryi-Hipp: „Unsere Gutachten für die Länder Hamburg und Baden-Württemberg haben gezeigt, dass eine Solaranlage mit Ausnahme von Sonderfällen wie Reet oder Holz auf jeder Eindeckung angebracht werden kann.“

Elektrik und Installation

Vorbereitungen für die Unterkonstruktion wie etwa der Einbau von Befestigungshaken für die Montageschienen sind zum Zeitpunkt eines Neubaus oder einer Dachsanierung wenig zielführend. Sie hängen vom späteren Modultyp ab.

Anders sieht es mit der Leitungsführung aus. Bei einer PV-Nachrüstung wird eine Kabeldurchführung ins Dachgeschoss beziehungsweise zum Kabelverteiler des Hauses benötigt. Doch das nachträgliche Durchdringen einer intakten Dachhaut birgt immer Risiken. Sinnvoll ist daher, im Vorfeld ein Leerrohr durch die luftdichte Dachhaut zu führen und im Gebäude die elektrische Leitungsführung mit Kabelkanälen beziehungsweise Leerrohren vorzubereiten. Im Idealfall lassen sich sogar die Räume im Gebäude so anordnen, dass kurze Leitungswege entstehen.

„Grundsätzlich können Wechselrichter und etwaige Batteriesysteme im Hauswirtschaftsraum installiert werden, in dem auch der Zählerplatz untergebracht ist“, sagt Körnig. Dort muss allerdings genügend Platz vorhanden sein, denn die Systemhersteller machen Vorgaben zu Abständen der Komponenten. Und die kennt der Bauherr bei der PV-ready-Vorbereitung des Gebäudes noch nicht. Zusätzlich sollte genügend Platz im Zählerkasten für die Anlage vorhanden sein, zum Beispiel für Sicherungskomponenten oder Sensorik für ein Energiemanagementsystem (EMS), so die Empfehlung des Branchenverbandes.

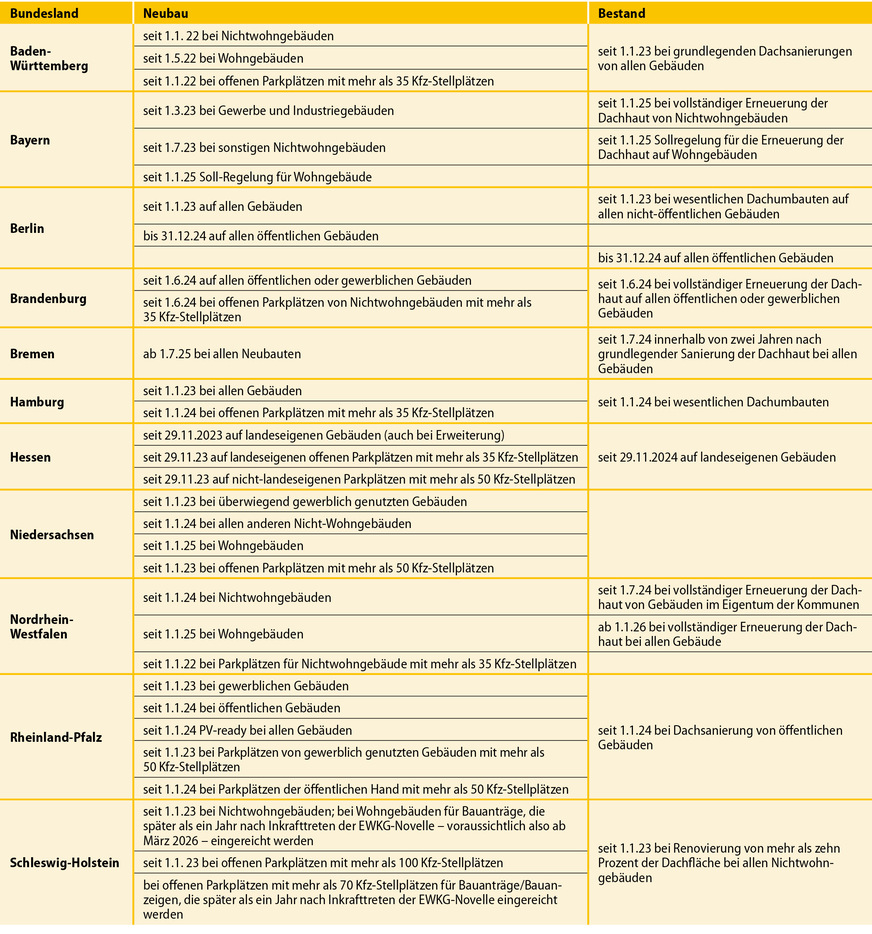

Quelle: Gesetze der Länder

Solargesetz motiviert zu vorausschauendem Handeln

In Rheinland-Pfalz haben die Vorgaben des Solargesetzes den Effekt, dass sich Eigentümer und Planer verstärkt mit Lastreserven, Dachflächengliederung, Leerrohren und Raumanordnung beschäftigen. Das ist aus Sicht von Gerhard Stryi-Hipp ein wichtiger Schritt. Er ist überzeugt: „Wir werden die Klimaschutzziele nur erreichen, wenn die Mehrzahl aller geeigneten Dächer mit PV-Anlagen belegt wird. Aufgrund der Erfahrungen mit dem Heizungsgesetz wird aktuell im politischen Raum die Einführung einer deutschlandweiten Solarpflicht nicht verfolgt. Aber der Druck auf die Politik wird mittelfristig steigen, denn die europäische Gebäuderichtlinie fordert dies und wir können es uns nicht leisten, die Gebäudeeigentümer nur mit finanziellen Anreizen zu motivieren. Es ist also davon auszugehen, dass die Solarpflichten weiter ausgeweitet werden.“

Wer dann bereits PV-ready geplant hat, hat es leichter. Vor allem im Neubau schätzt Architekt Rind die Umsetzungschancen hoch ein. „Neubauten werden heute in der Regel mit Wärmepumpe geplant. Die Bereitschaft der Bauherren, das System mit Photovoltaik zu unterstützen, ist sehr groß.“

Allerdings – zwei Fragen, die Bauherren brennend interessieren, lassen sich nicht pauschal beantworten, sondern erfordern eine individuelle Beratung und Planung:

Solarpflichten in den Bundesländern

Die gesetzlichen Regelungen in den Ländern differenzieren nach Neubau und Bestand sowie nach der Nutzung der Gebäude – die obige Tabelle beschreibt hierzu für jedes Bundesland die Fristen und Bestimmungen. Vielfach greift die Solarpflicht dabei erst ab einer bestimmten Dachflächengröße. Der Umfang der Solarpflicht – zum Beispiel Anteil der Dachfläche oder Mindestbelegung – ist dabei sehr unterschiedlich.

In den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es bislang keine Solarpflicht. Im Saarland ist aktuell eine Novellierung der Landesbauordnung in Arbeit, die eine Solarpflicht bei gewerblichen Neubauten und Dachsanierungen vorsieht.

GEB Podcast Gebäudewende

Hören Sie zum Thema auch unseren Podcast #28 Solarpaket

gebauedewende.podigee.io/28-solarpaket

GEB Dossier

Grundlegende Informationen zum -Thema -finden Sie auch in -unserem Dossier Solartechnik mit -Beiträgen und News aus dem GEB:

![© Bild: Fraunhofer IBP Stuttgart 1 Die Grafik zeigt die sich verändernden Übertemperaturgradstunden eines Musterraums für die unterschiedlichen Klimaregionen in Deutschland nach [1] in Bezug zum gewählten Referenzstandort Potsdam (Klimadaten aus [7]).](/sites/default/files/styles/teaser_standard__s/public/aurora/2025/02/421945.jpeg?itok=fpHE2t1V)